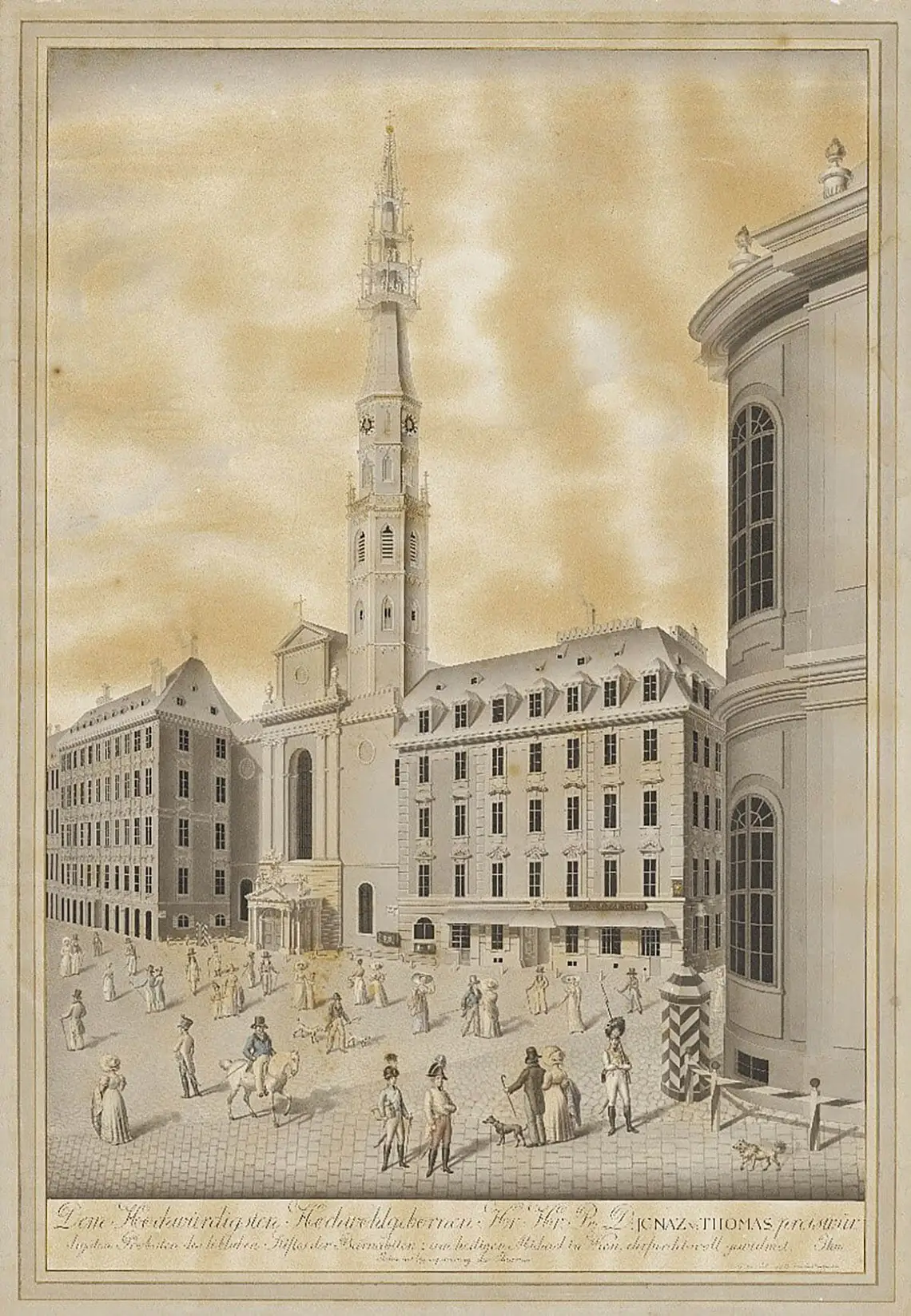

Panorama von Wien gegen Süden von der Peterskirche aus, rechts der Mitte der Turm der Michaelerkirche, Lithographie nach Jakob von Alt, um 1830, Wien Museum, Inv.-Nr. 239978/1

Hauptinhalt

Der Turm der Michaelerkirche – eine Baugeschichte

„… durch die Erdtpidem zum taill eingeworffen…“

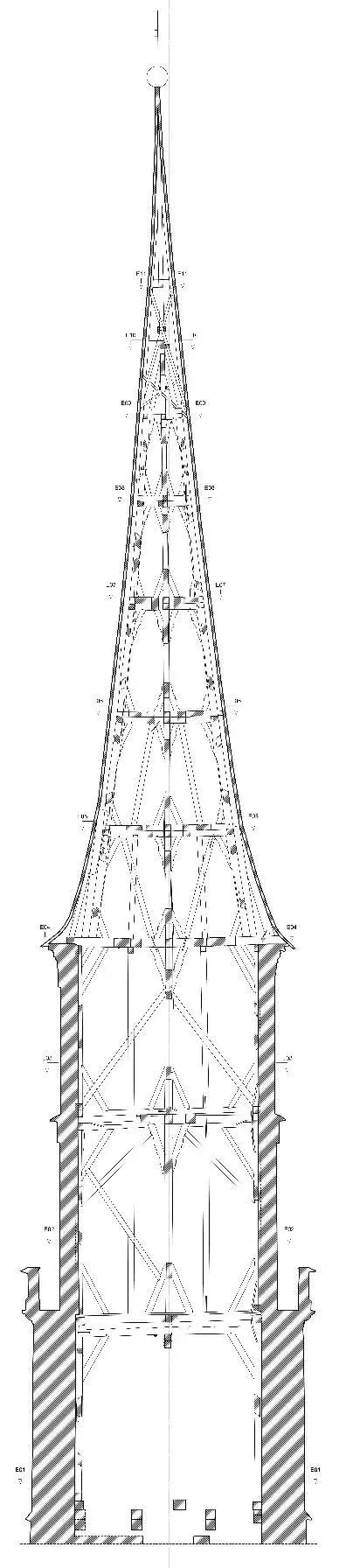

Trotz seiner Präsenz in der Stadtlandschaft wird diesem bemerkenswerten Turm oft wenig Aufmerksamkeit geschenkt – bei genauerer Betrachtung offenbaren sich hinter seiner imposanten Außenerscheinung jedoch architektonische Meisterleistungen und die Handwerkskunst vergangener Epochen. Bei einer Gesamthöhe von circa 75 m und einem Neigungswinkel des Daches von deutlich über 80° stellte sich erst jüngst die Frage nach der statischen Sicherheit der hoch aufragenden Dachkonstruktion. In Zusammenhang mit einer statischen Berechnung wurde nun auch die Baugeschichte des Turms rekonstruiert, wofür unter anderem die Bestände des Wien Museums konsultiert wurden: Einige interessante Entdeckungen konnten dabei gemacht werden.

Begonnen um 1300, wurde bisher von einer Fertigstellung des mittelalterlichen Turms um das Jahr 1400 ausgegangen. Durch die nun erfolgte dendrochronologische Untersuchung der Holzbauteile konnten im Schallgeschoß, dem Geschoß mit den Turmglocken und den großen Fensteröffnungen, zwei erhaltene mittelalterliche Schwellen mit 1389 und 1407 datiert und die Vollendung des Turms somit auf etwa 1410 präzisiert werden. Dies ist insofern ein interessantes Puzzlestück, als schriftlich überlieferte, doch unspezifische Bauausgaben aus dem Jahr 1407 und den Jahren danach bislang ausschließlich auf den Chor der Kirche bezogen wurden. Nun können diese auch für die Fertigstellungsphase des mittelalterlichen Turms reklamiert werden. Der früheste Hinweis auf die Funktion des Turmes, der aus archivalischen Quellen bekannt ist, stammt aus dem Jahr 1462: Damals wurde er zur Feuerwache, somit zur Sicherheit der Wiener Bevölkerung, genutzt.

Das sogenannte Neulengbacher Erdbeben von 1590 führte zu so starken Schäden, dass der Turm zum Teil einstürzte und die Ruine bis zum Schallgeschoß abgetragen werden musste. Der Turm stürzte offenbar auf den heutigen Michaelerplatz und nicht auf den Sakralbau, sodass das Hauptdach der Michaelerkirche, das nach dem Stadtbrand von 1525 neu hergestellt worden war, verschont blieb. Der Wiederaufbau und die Erhöhung des gemauerten Teils des Turmes mit zwei neuen Geschoßen erfolgte durch Balthasar Puechhauser und wurde 1594 mit einer gemauerten, bis heute erhaltenen Wendeltreppe im unteren Turmbereich vollendet. Die Hölzer für das steile Turmdach wurden über die Donau transportiert – dies legen sowohl Rechnungen für Flößer aus dem Jahr 1590 als auch Flößerkeile nahe, die im heutigen Bestand dokumentiert werden konnten. 1597 wurde die vollendete Holzkonstruktion mit Kupferblech gedeckt, das noch nach 1725 auf einer Ansicht von Salomon Kleiner überliefert ist.

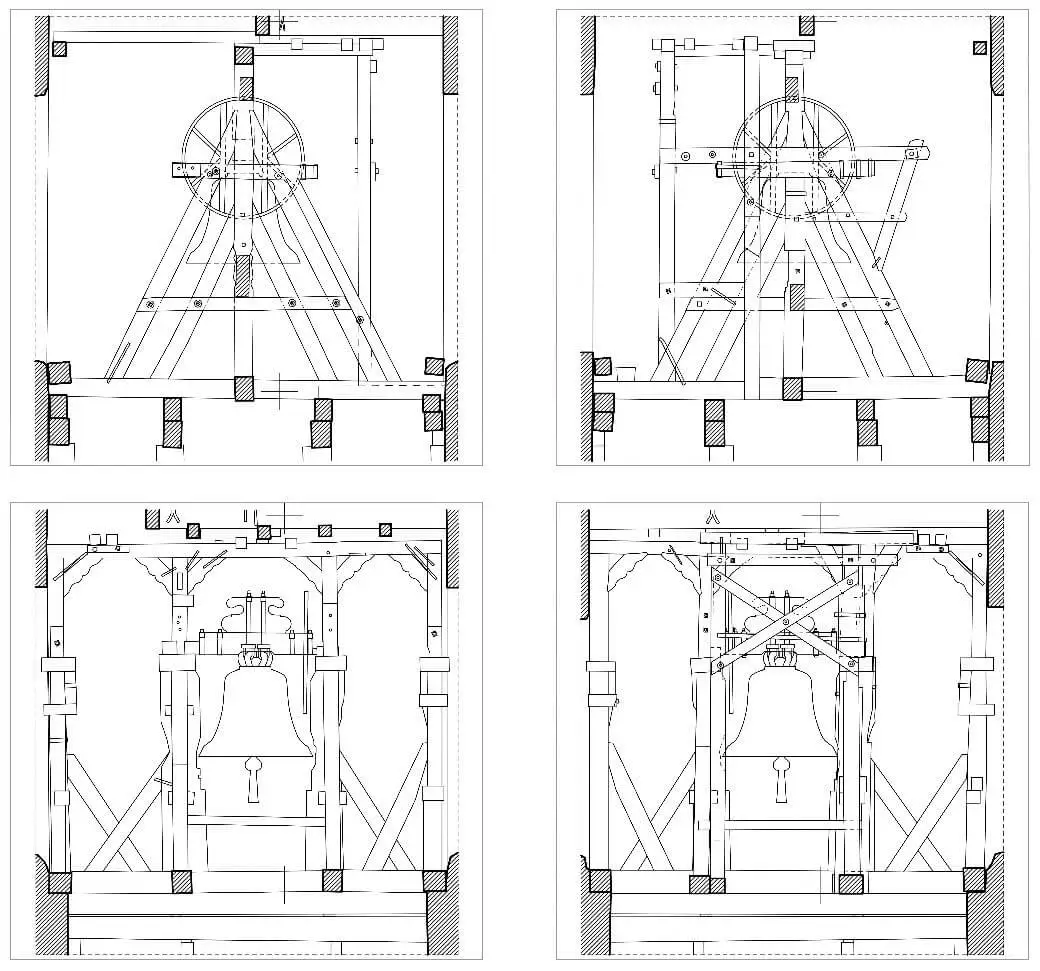

Der heutige Glockenstuhl im Schallgeschoß stammt erst aus der Zeit nach 1633, als die Barnabiten die Pfarre St. Michael übernommen haben (ab 1626). Der Platz für den Glockenstuhl muss beim Wiederaufbau nach dem Erdbeben 1590 freigelassen worden sein, da möglicherweise in reformatorischer Zeit, als die Pfarre an Bedeutung verloren hatte, noch kein Bedarf an einer Glocke bestanden hat. Dies änderte sich in gegenreformatorischer Zeit: 1633 traf Pater Don Florentius Schilling in Wien ein, der St. Michael zu einem Predigerzentrum machte. Schilling predigte von 1633 bis 1670 (!) in St. Michael und galt für Kaiser Ferdinand II. als wichtigster Prediger der Rekatholisierung Wiens. Der Glockenstuhl wurde also für jene Glocken errichtet, die unter anderem zu den Predigten und Messen Schillings riefen. Eine davon hat sich bis heute erhalten.

Am 4. Januar 1825 wütete ein heftiger Sturm über Wien, der den Turm der Kirche schwer beschädigte. Berichtet wird, dass die Winde so stark waren, dass sich das Kupferblechdach löste und regelrecht aufrollte. In unmittelbarer Folge rächte sich eine nur oberflächlich erfolgte Reparatur aus dem Jahr 1809, nachdem der Turm im obersten gemauerten Geschoß von einer Kanonenkugel der Truppen Napoleons getroffen und die Schäden nur oberflächlich saniert worden waren. Eine umfassende Renovierung war 1825 somit unerlässlich.

Die Generalsanierung des Turmdachwerks, bei der vor allem der untere Teil der Konstruktion von 1594-1597 ausgewechselt werden musste, und die Neueindeckung wurden von dem Zimmermann Alois Bader geleitet. In der topographischen Sammlung des Wien Museums haben sich dazu zwei bemerkenswerte aquarellierte Tuschzeichnungen erhalten, die Karl Preschnopfsky 1825 angefertigt hat [Abb. 5, 7]. Die Ansichten zeigen die Renovierungsarbeiten mit einem Außengerüst in schwindelerregender Höhe und eine Ansicht sowie einen Schnitt, der die Holzkonstruktion detailliert als Meisterwerk der Zimmermannskunst darstellt. Entsprechende Konstruktionszeichnungen sind selten und daher eine beeindruckende Neuentdeckung.

Karl Preschnopfsky: Dem Hochwürdigsten Hochwohlgebornen Hr: Hr: R: D: Jgnaz v: Thomas , preiswürdigsten Probsten des löblichen Stiftes der Barnabiten zum heiligen Michael in Wien, ehrfurchstvoll gewidmet. Ihm Jahre 1825 bey reparirung des Thurmes, aquarellierte Tuschzeichnung, Wien Museum, Inv.-Nr. 250080 bzw. 250081

Bei der Dachkonstruktion des Turms von St. Michael handelt es sich um eine Kaiserstielkonstruktion (siehe Abbildungen oben), die sich über zehn Geschoße erstreckt (Ebene 2 bis 11). Im Schallgeschoß (Ebene 1) nimmt der Glockenstuhl den Platz des Kaiserstiels ein. Die unteren drei Ebenen liegen innerhalb der Turmmauern, während sich das eigentliche Turmdach von Ebene 4 bis 11 erstreckt. Alle Ebenen weisen eine Stuhlkonstruktion über achteckigem Grundriss auf. In den unteren drei Ebenen sind die Stuhlsäulen an das Mauerwerk angestellt, in den oberen Ebenen stehen sie in der Flucht der Sparren. Mittels Bundträmen, Kehlbalken und Spannriegeln ist die Stuhlkonstruktion mit dem Kaiserstiel verbunden, der in jeder Ebene von den Bundträmen unterbrochen wird. Die unteren drei Ebenen sind durchschnittlich jeweils etwa 6 Meter hoch und haben einen Durchmesser von etwa 5,7 Metern. Ab der vierten Ebene besitzt die Dachkonstruktion einen Durchmesser von etwa 7,1 Meter und verjüngt sich nach oben auf unter 2 Meter. Ab der achten Ebene ist der Turm von innen nicht mehr begehbar.

In der ersten Ebene, dem Schallgeschoß, ist der Glockenstuhl in die Konstruktion eingestellt und weist keine physische Verbindung zur Stuhlkonstruktion auf. Darüber, direkt unter der zweiten Bundtramebene, ist eine Sprengwerkkonstruktion von 1825 bestehend aus zwei im 90 Grad Winkel zueinander angeordneten Sprengriegeln eingefügt, über deren Kreuzungspunkt der Kaiserstiel steht. Seine unteren Teile mussten 1825 aufgrund des Schadens von 1809 ebenso großteils ausgewechselt werden, wie die äußeren Säulen entlang der Mauern, wofür zuvor eine zusätzliche stehende Stuhlkonstruktion zur Pölzung des darüber befindlichen Daches aus dem späten 16. Jahrhunderts eingebracht wurde – eine konstruktive Meisterleistung! In Hinblick auf die statischen Bedenken der Gegenwart ist weiters aufschlussreich, dass 1825 in die renaissancezeitliche Konstruktion zusätzliche Windverbände (Verstrebungen in den Ebenen der Dachflächen) gefügt wurden, um den Turm gegen zukünftige Stürme zu wappnen. Die bauhistorischen Erkenntnisse machen daher Mut, dass die historische Turmkonstruktion trotz ihrer Höhe und Steilheit bei einer bevorstehenden Sanierung nur geringfügige und substanzschonende Zusätze benötigen wird.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Wow, danke vielmals