Beiträge zum Thema Mode

Hauptinhalt

Catalog von Marianne Bendl, K.U.K. Priv. Busenschützer-Fabrik Wien, 1893, Rückseite, Universitätsbibliothek der Universität Wien

Marianne Bendl und ihr Reform-BH

„...das Mieder ist der Feind der Gesundheit des Weibes“

Das Korsett war lange Zeit ein Must-have der Damenmode. Dem setzte sich erstmals eine in Wien ansässige Kleidermacherin und Unternehmerin entgegen: Marianne Bendl brachte den „Busenschützer“ auf den Markt und versuchte die Damenwelt so von ihrer Einschnürung zu befreien - nicht ohne gehörige Kontroversen auszulösen.

Muff, 1958, Rotfuchsfell, Metall, Kunstseide, Wien Museum, Inv.-Nr. M 20793/2, Foto: TimTom

Pelz und Muff im Wandel der Zeit

Ausgemufft

Ohne Pelz und Muff ging in der Mode lange Zeit gar nichts. Die Palette reichte von Zobel bis zum günstigen Imitat. Heute kommt das Tragen von echtem Pelz für viele aus Gründen des Tierschutzes nicht mehr in Frage. Der Muff ist bei uns so gut wie aus dem Kleiderschrank verschwunden und höchstens als Kinderwagenmuff im Einsatz.

T-Shirt mit Aufschrift von Goran Novaković, um 2000, Wien Museum, Foto: TimTom

Ausstellung „Mixed. Diverse Geschichten“

Wiener Mischung

Kaum eine Stadt hat Diversität so sehr in ihrer DNA wie Wien. Seit Jahrhunderten werden hier Kulturen, Sprachen, Geschlechter, Traditionen und Utopien verhandelt und gemischt. Die Ausstellung „Mixed“ zeigt diese Vielfalt aus überraschenden Perspektiven.

Mechanisierung in der Wiener Seidenindustrie

Mehr Maschine, weniger Mensch

Seit dem 18. Jahrhundert spielte die Seidenindustrie in Wien eine wichtige Rolle. Mit dem Einsatz von Webmaschinen änderten sich die Produktionsbedingungen jedoch fundamental – mit fatalen Auswirkungen auf einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung.

Der Büstenhalter „Lada“ aus dem Jahr 1911 ist in der Dauerausstellung des Wien Museums zu sehen. Foto: Birgit und Peter Kainz, Wien Museum, Inv.-Nr. M 23609

Die Geschichte des BHs

Eine Frage der Haltung

Vom Symbol der Befreiung zum Symbol des Patriarchats bis hin zum modischen Accessoire wurden dem BH bereits verschiedenste Rollen gegeben. Ein Einblick in die Geschichte des wohl kontroversesten Kleidungsstücks der Welt.

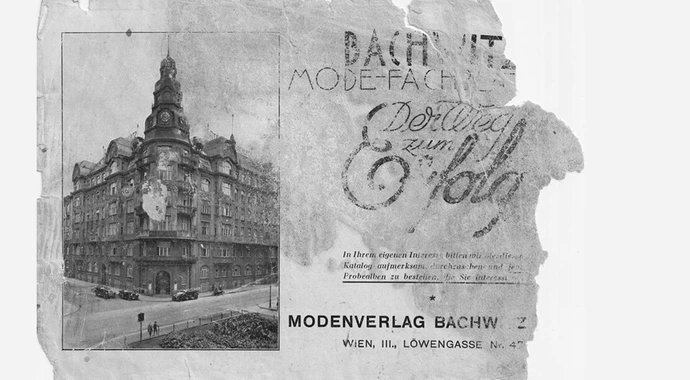

Der Modenverlag Bachwitz, Werbebroschüre, um 1930, Margarete Stickler

Arnold Bachwitz' Mode- und Zeitschriftenimperium

„Moderne Welt“ in der Löwengasse

Ein Unternehmer mit einem Spürsinn für Trends holte um 1900 Pariser Flair nach Wien und brachte Schwung in die heimische Modebranche: Arnold Bachwitz ließ nicht nur den Konsumtempel „Palais des Beaux Arts“ im 3. Bezirk bauen, sondern gründete auch die Zeitschrift „Moderne Welt“. Führende Journalist:innen begeisterten das bürgerliche Publikum über zwei Jahrzehnte mit Lifestyle- und Kulturbeiträgen – bis Bachwitz starb und sein Imperium langsam versiegte.

Die Stunde, 7. September 1924 (Titelblatt, Ausschnitt), ANNÖ/ÖNB

Ganz schön revolutionär – der Bubikopf

Hauptsache Emanzipation

Vor 100 Jahren wurde der Bubikopf in Wien populär. Die neue Kurzhaarfrisur für Frauen sorgte für große Aufregung, denn sie war sehr viel mehr als eine bloß oberflächliche Modeerscheinung.

Die Prater Hauptallee vor dem Dritten Kaffeehaus, koloriertes Foto von Emil Mayer (Ausschnitt), um 1910, Österreichisches Volkshochschularchiv / brandstaetter images / picturedesk.com

Lästeralleen im Wien des Fin de Siècle

Unterwegs mit den bösesten Zungen der Stadt

Der beste Ort zum Tratschen und Lästern? Im Wien des Fin de Siècle gab es viele Plätze dafür. Dennoch etablierten sich im ausgehenden 19. Jahrhundert einige Treffpunkte, die besonders beliebt waren, um eigene Angelegenheiten und die von Bekannten zu besprechen und dabei Vorübergehende zu mustern und zu kritisieren. Als sogenannte Lästeralleen waren sie Tummelorte für Klatsch und Tratsch und zugleich angesagte „places to be“.

Ausschnitt des Gemäldes "Marie-Antoinette im Musselinkleid" von Élisabeth Vigée-Lebrun, Öl auf Leinwand, 1783. Hessische Hausstiftung, Quelle: Wikimedia Commons

Michaela Lindinger über Marie Antoinette

Eine Zahnspange für die Königin

In ihrer neuen Biografie über Marie Antoinette beschreibt Michaela Lindinger, Kuratorin im Wien Museum, die ikonische Habsburgerin aus überraschenden Blickwinkeln. Im Interview erklärt sie, welche Unterschiede es zwischen den Höfen in Wien und Versailles gab, warum Marie Antoinette in französischen Adelskreisen aneckte und wer den schlechten Ruf der „Ausländerin“ befeuerte.

Adrian Hall (r.) beim Hairstyling, Foto: Ina Aydogan

Afrohaar in Wien

Kunstwerk am Kopf

Adrian Hall arbeitet als Model und Haarkünstlerin in Wien. Im Interview spricht sie über die konfliktreiche Beziehung Schwarzer Frauen zu ihrem natürlichen Haar, erklärt die historischen Hintergründe und stellt ihr „Good Bush Project“ vor.