Beiträge zum Thema Nachkriegszeit

Hauptinhalt

Wiener Kinder in Fairford, 1947, Foto: vermutlich Karla Zieger, Privatbesitz Familie Holmes

Erholungsaufenthalte für Wiener Kinder in England

Endlich satt

Es war ein Weg in die Fremde – aber gleichzeitig ein wahrer Luxus nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren: Hundert Kinder aus Wien wurden im Sommer 1947 nach Großbritannien geschickt. Dort wurden sie nicht nur von Pflegefamilien mit Porridge und Co. aufgepäppelt, sondern es bildeten sich auch langanhaltende Verbindungen.

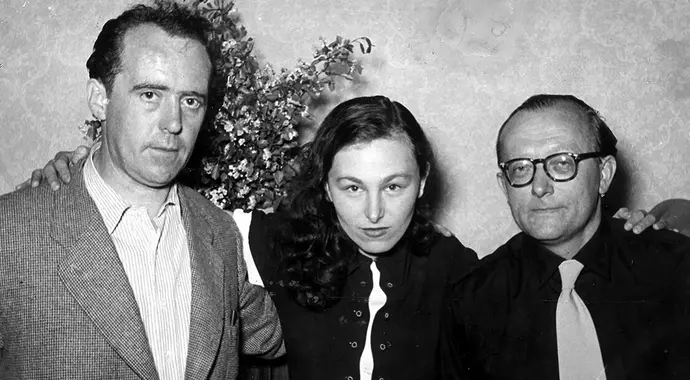

Ilse Aichinger bei einem Treffen der Gruppe 47 mit Heinrich Böll (l.) und Günther Eich (r.), 1952, Foto: Ullstein Bild / picturedesk.com

Ilse Aichinger und der Wiener Kurier

Die Toten tun uns nichts!

In ihrem 1948 veröffentlichten Roman „Die größere Hoffnung“ erzählt Ilse Aichinger von den Schrecken der Schoah und dem Überleben im nationalsozialistischen Wien. Doch bereits drei Jahre zuvor, im Herbst 1945, erschien ihre Erzählung „Das vierte Tor“ – und konfrontierte damit die österreichische Leserschaft nach Kriegsende mit jenen Themen, die nur allzu gern verdrängt wurden.

Cabaret Renz, 1960er Jahre, Sammlung Peter Payer

Das Renz in der Leopoldstadt

„Montmartre à Vienne“

Das Lokal Renz in der Lepoldstadt liegt seit Langem im Dornröschenschlaf. Wenngleich man im Vorbeigehen ahnt, dass dies einmal ein schillernder Ort mit großer Strahlkraft gewesen sein muss. Eine Geschichte zwischen Unterhaltung, Varieté, Prominenz und Niedergang.

Lebensmittelkarten, 1945-49, Wien Museum

Ernährung nach dem Zweiten Weltkrieg

Erbsen, Trockenei und falsches Schlagobers

Im Frühling 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende, es dauerte aber noch mehrere Jahre, bis es auch in der Küche wieder „friedensmäßig“ zuging. Zunächst herrschte Hunger und die Beschaffung und Zubereitung von Lebensmitteln waren äußerst mühselig.

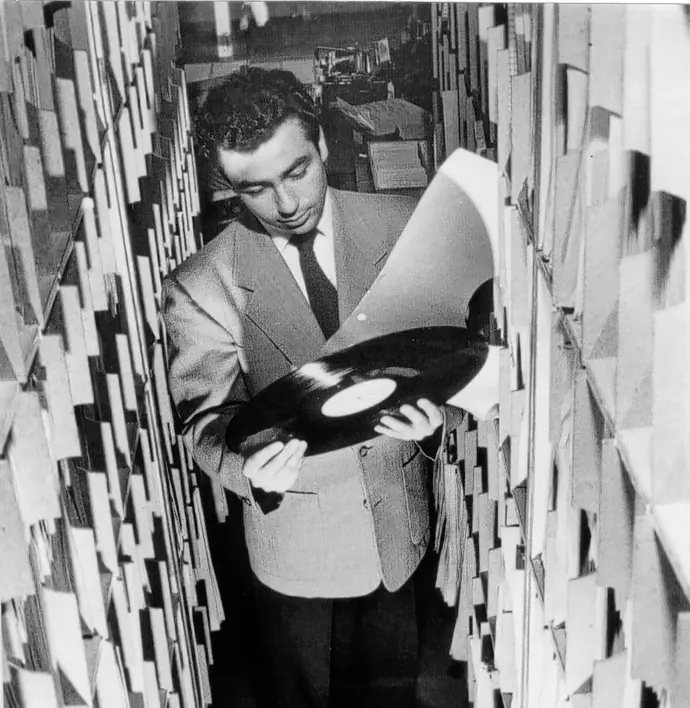

Mickey Kaplan, DJ und Moderator beim Radio „Blue Danube Network“, Privatsammlung Dillmann

Blue Danube Network im besetzten Wien

„Wenn ich allein schon an die Musik denke…“

Wer seine Jugend im Wien der Besatzungszeit erlebte, musste mit vielen Entbehrungen zurechtkommen. Der Zeitzeuge Felix Dillmann erzählt im Interview, wie ein amerikanisches Soldatenradio damals zu seinem Lichtblick wurde: „Blue Danube Network“ befeuerte seine Leidenschaft für Jazz und eröffnete ihm eine neue Welt.

Julius Fargel, Kopie nach Leopold Kupelwieser: Johann Michael Vogl, Schubertliedsänger, 1949, Wien Museum, Inv.-Nr. 93.808 (Ausschnitt)

Über ein Ölgemälde von Leopold Kupelwieser

Geraubtes Original – belastete Kopie

Ein Ölgemälde von Leopold Kupelwieser wurde dem Industriellen Robert Pollak von den Nationalsozialisten geraubt und gelangte dann in die städtischen Sammlungen. Nach dem Krieg wehrte sich Museumsdirektor Karl Wagner mit allen Tricks gegen die Rückgabe. Bevor er schließlich nachgeben musste, ließ er ausgerechnet von jenem Restaurator eine Kopie anfertigen, der in die meisten Raubgut-Fälle des Museums involviert war.

Helmut Braunsteiner, um 1950, (Foto: Nachlass Helmut Braunsteiner)

Helmut Franz „Brownie“ Braunsteiner

Kennedys Deutsch-Coach

Vom abgelehnten Eleven an der Staatsoper hin zum Kriegsveteranen: Helmut Franz (Spitzname: Brownie) Braunsteiner floh 1939 aus Wien, ging 1944 zur US-Armee, arbeitete als Übersetzer bei den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg, war als Soldat in Korea und Vietnam und coachte John F. Kennedy in Berlin.

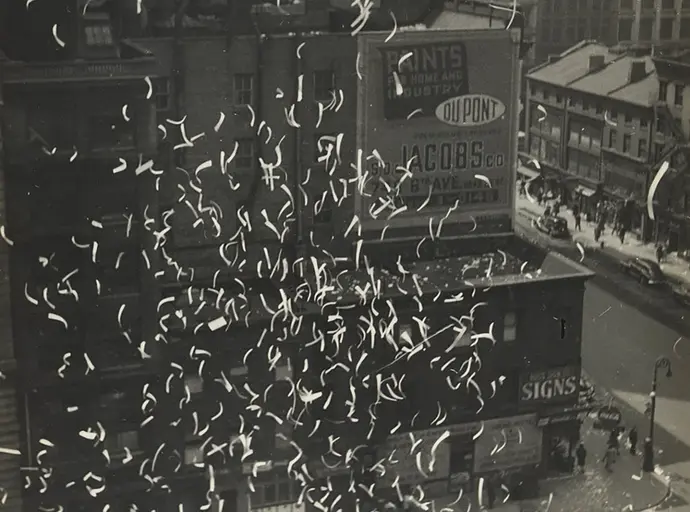

Robert Haas: Jubel über das Kriegsende in New York (Ausschnitt), 8. Mai 1945, Wien Museum, Inv.-Nr. 301557/7

Rückkehrberichterstattung in der US-amerikanischen Exilpresse

Von freundlichen Worten und mangelnden Taten

Mit dem Kriegsende vor 80 Jahren war die Voraussetzung für eine Rückkehr der aus Österreich geflüchteten und vertriebenen Personen gegeben – zumindest theoretisch. Über die tatsächlichen Optionen und die Stimmungslage vor Ort wurde in drei US-amerikanischen Exilzeitungen mit teils gegensätzlichen Einstellungen berichtet. Ein Überblick über die politisch motivierte Debatte.

Blumengärten Hirschstetten auf dem Gelände des ehemaligen Reservegartens. Foto: Christian Hlavac

Der Reservegarten der Stadt Wien

Städtische Pflanzerei

Jede größere Stadt besitzt einen Reservegarten für Parks und andere Grünflächen, um den Pflanzenbedarf unabhängig von privaten Gärtnereien und Moden abdecken zu können. In Wien begann die Geschichte des Reservegartens vor 165 Jahren mit einer „Pflanzschule“ am heutigen Kolonitzplatz im 3. Bezirk.

Notkirche zum hl. Josef am Wolfersberg, errichtet 1934, Foto: Martin Gerlach jun., Wien Museum, Inv.-Nr. 57572/22

Notkirchen in Wien

Sakrale Provisorien in Zeiten der Not

Die sogenannten Notkirchen wurden insbesondere nach den Zerstörungen der Weltkriege gebaut, um den Gläubigen weiterhin einen Raum für religiöse Zusammenkünfte zu bieten. Als Übergangslösungen gedacht, überdauerten sie oft erstaunlich lang die Zeit.