Beiträge zum Thema Infrastruktur

Hauptinhalt

Ehemaliger Aufgang aus den Katakomben zum Deutschordenshaus, Foto: Thomas Keplinger

Die geheimen Gänge von Wien

Kopfgeburten im Kellergeschoß

„Der Kaiser fuhr unterirdisch in der Kutsche von der Hofburg bis Schönbrunn!“ So lautet eine der beliebtesten Untergrundlegenden Wiens. Weitere Geheimgänge meist kürzerer Distanz verorten Gerüchte hauptsächlich im Umfeld der Hofburg, seltener an der Peripherie. Ein Versuch, Fantasie von Wirklichkeit zu trennen.

Bau des Hauptsammelkanals (Ausschnitt): Kreuzung des Holzprovisoriums der Verbindungsbahn, 1898, Wiener Stadt- und Landesarchiv.

Marianne Strobls Fotokampagnen um 1900

Nur die größten Baustellen

Marianne Strobl (1865–1917) verbrachte im Gegensatz zu den meisten ihrer Berufskolleginnen nicht viel Zeit im Atelier. Sie war vor allem auf Großbaustellen und in innovativen Betrieben unterwegs und wird daher wohl nicht zu Unrecht als „erste Industriefotografin“ der k. u. k. Monarchie bezeichnet.

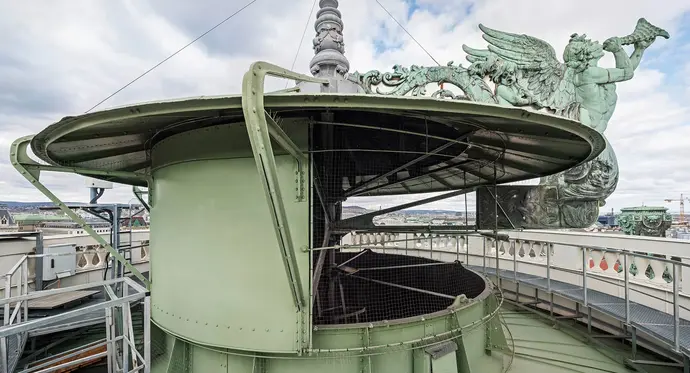

Windfahne, Foto: Hertha Hurnaus

Zur Technikgeschichte der Ringstraßenbauten

Frischluft für die „Burg“

„Maschinenräume“: So lautet der Titel eines neuen Foto-Textbandes von Hertha Hurnaus, Gabriele Kaiser und Maik Novotny, der hinter die Kulisse der Ringstraße blickt. Hier geht es nicht um Repräsentation, sondern um technische Regulierung der Prachtbauten – und die innovativen Leistungen, die das 19. Jahrhundert dabei zu bieten hatte. Ein Beispiel: das Belüftungssystem des Wiener Burgtheaters, vorgestellt vom Bauforscher Friedrich Idam.

Nachkriegsaufnahme der Tankgruppe C am Alberner Hafen, einer Anlage, die von italienischen Zwangsarbeitern errichtet wurde. Archiv Hafen Wien

Zwangsarbeit am Praterspitz

Verbunkertes Öl

Nachdem Italien im September 1943 einen Waffenstillstand mit den Alliierten geschlossen hatte, nahm die Wehrmacht italienische Soldaten in ihrem Machtbereich gefangen und stellte sie vor die Wahl, entweder den Kampf an der Seite Deutschlands fortzusetzen oder in den deutschen „Arbeitseinsatz“ eingegliedert zu werden. Italienische Zwangsarbeiter waren auch für die Wiener Gemeindeverwaltung tätig - und wurden u.a. im „Lager K 2“ untergebracht.

Victor Gruen, 1975, Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Victor Gruen zwischen Einkaufszentren und nachhaltiger Stadtplanung

„Amerika nicht kopieren, sondern kapieren“

Victor Gruen zählt zu den einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Er gilt als Erfinder der Shopping Mall und bereitete – sowohl in den USA wie in Wien – den Weg für innerstädtische Fußgängerzonen. Oberste Priorität bei seinen Stadtentwicklungskonzepten hatten ökologische Gesichtspunkte, womit er seiner Zeit oft einen Schritt voraus war.

Blick in das Dachgeschoß des Wiener Bankvereins im Rohbau, um 1911, Privatsammlung, Foto: TimTom

Eisenbeton in Wien um 1900 und heute

Schlagworte, Hintergründe, Ambivalenzen

Durch die Verbundwirkung Beton-Stahl kann der Mensch Dinge herstellen, die in keinem anderen Material möglich sind. Doch die Nachteile des Werkstoffes und des „Zubetonierens“ sind hinlänglich bekannt. Korrekturen sind daher in großem Maßstab dringend nötig, undogmatische Kooperationen und Vielseitigkeit gefragt. Ein Nachtrag zu sieben Jahren Beschäftigung mit historischen Wiener Betonbaustrukturen.

Blumengärten Hirschstetten auf dem Gelände des ehemaligen Reservegartens. Foto: Christian Hlavac

Der Reservegarten der Stadt Wien

Städtische Pflanzerei

Jede größere Stadt besitzt einen Reservegarten für Parks und andere Grünflächen, um den Pflanzenbedarf unabhängig von privaten Gärtnereien und Moden abdecken zu können. In Wien begann die Geschichte des Reservegartens vor 165 Jahren mit einer „Pflanzschule“ am heutigen Kolonitzplatz im 3. Bezirk.

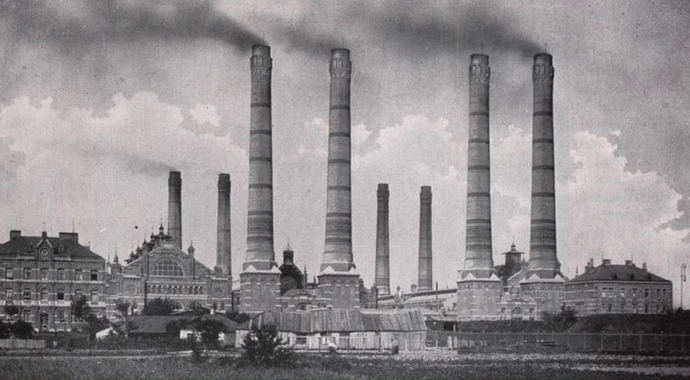

Das Elektrizitätswerk Simmering mit gemauerten Ringöfen der Wiener Firma Gussenbauer & Sohn, eine der renommiertesten Firmen im Schornsteinbau. Quelle: Das neue Wien. Städtewerk. Band 3. Wien, 1927, S. 335

Schornsteine in Wien – Teil 1

Ausgeraucht

Meist funktionslos geworden, sind im Wiener Stadtgebiet heute noch etliche Schornsteine erhalten: Hoch aufragende, aber oft auch versteckte Zeugen der Industrialisierung und der Großstadtwerdung Wiens. Ein erster Rundgang vom Parlament bis zur Peripherie.

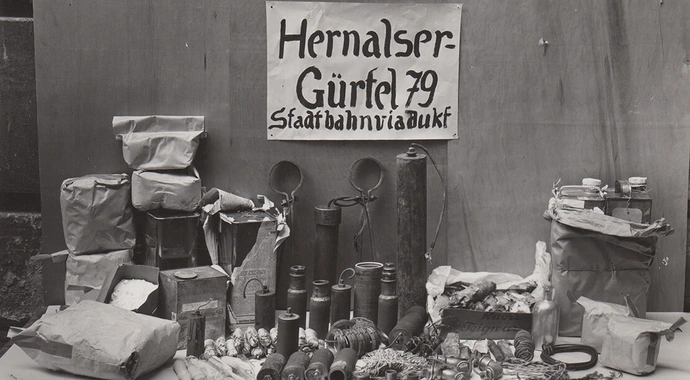

Sprengmittel der Nationalsozialisten, die am Hernalser Gürtel aufgefunden wurden. Foto: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW)

Die Kanalbrigade der SA

Terror im Untergrund

Nachdem Engelbert Dollfuß im März 1933 das Parlament ausgeschaltet hatte, entmachtete er sukzessive die Arbeiterschaft und ihren politischen Einfluss. Im Widerstand gegen das austrofaschistische Regime plante der Republikanische Schutzbund – als militärischer Arm der Sozialdemokraten – unter anderem auch, Sprengstoffanschläge aus der Kanalisation heraus durchzuführen. Dies wiederum erregte das Interesse der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA).

Männer der Kanalbrigade im Kontrolleinsatz, 1935, Foto: Fritz Zvacek / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Die Wiener Kanalbrigade

Sicherheit im Untergrund

Als 1925 und 1926 die Zahl der Einbrüche in Wien zunahm, reagierte die Wiener Polizei zunächst mit verstärkten Streifengängen. Einige Kriminelle nützten daraufhin das Kanalsystem für ihre Machenschaften – nun war wieder die Polizei am Zug.