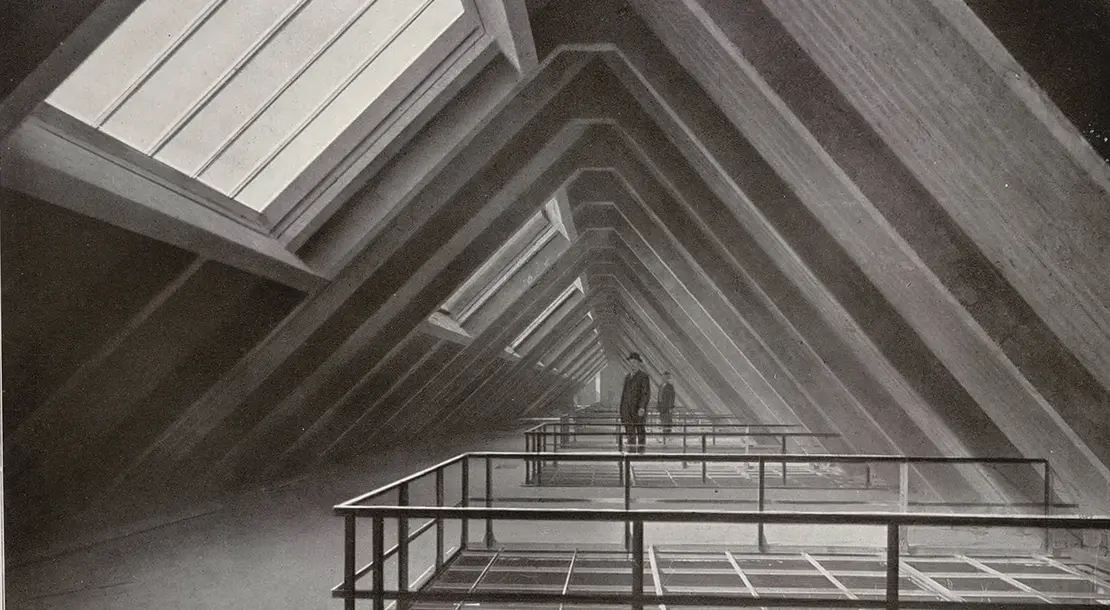

Blick in das Dachgeschoß des Wiener Bankvereins im Rohbau, um 1911, Privatsammlung, Foto: TimTom

Hauptinhalt

Eisenbeton in Wien um 1900 und heute

Schlagworte, Hintergründe, Ambivalenzen

Die Begriffe Beton-Politik, Zu-Betonieren, Ein-Zementieren usw. sind nicht erst heute populär gewordene Schlagworte. Sie bezeichnen eine starre Geisteshaltung und Handlungsweise, das Beharren auf eindimensionalen Mustern; sie stehen für brachiales Niederbügeln von Hindernissen, von denkbaren Alternativen. Es ist das Einbunkern im angeblich alternativlosen Status quo. Die Beton-Patschen der Mafia im Umgang mit Gegnern sind eine Extrem-Variante.

In den aktuellen Auseinandersetzungen bei stadtplanerischen Wien-Themen sind solche Invektive gegenüber der Politik durchaus am Platz, weil es primär um Verkehrs- und Widmungsfragen geht, in denen der Doppelpass zwischen betonintensiven Projekten von Autostraßen, Stadtautobahnen, Infrastrukturen, Gewerbegebiets- und Supermarktwidmungen „gepflegt“ wird – weil da veraltete Projekte wider besseres Fachwissen im Dienste der Tiefbau-Wirtschaft, der Auto-Lobbies und der Immobilien-Spekulation durchgezogen werden. Der ökologisch nötige Umbau der Stadtstruktur, der Bodennutzung, der Verkehrs- und Bewegungsmuster hängt aber entscheidend an Reformen der Raum-Zeit-Nutzung; es braucht als Voraussetzung, als Fundament einen radikal veränderten „modal-split“. Und dagegen stehen die großen Tiefbauunternehmen auf der Bremse, die an Stadtautobahnen und Betonparkplätzen ihr Geld verdienen und da die größten Gewinne einstreifen, - im Schulterschluss mit den Lobbies der Autoindustrie, mit diversen Investoren, Banken und all der zusammenhängenden Wirtschaftszweige.

Vorarlberg zum Beispiel war in den letzten Jahrzehnten im Hinblick auf energie-optimiertes, ökologisches Bauen mit regionalen Stoff-Kreisläufen sehr erfolgreich, hat aber in der Verkehrsplanung große Defizite, in den stark steigenden Emissionen durch Auto-Individualverkehr und durch Bodenversiegelungen aus diverse Neuwidmungen. Den exzellenten Holzbau-Pionieren dort stehen die lokalen Betonköpfe in Verkehrsplanung, Raumplanung und politischer Kleingeisterei entgegen.

Das pauschal zugespitzte Wording hat schon mit den genuinen Eigenschaften des Werkstoffs zu tun. Beton ist ein aus Naturmaterialien hergestellter künstlicher Stein – er ist also zunächst einmal steinhart, – und zugleich, mehr noch als jeder Naturstein – erreicht Beton durch den Verbund mit Stahlarmierungen physikalische, statische Eigenschaften, die alles natursteinhafte weit übertreffen! Durch die Verbundwirkung Beton-Stahl kann der Mensch Dinge herstellen, die in keinem anderen Material möglich sind: man denke an die 1,7 Kilometer weit gespannte Brücke über den Großen Belt in Dänemark – 1,7 Kilometer frei gespannt ohne jede Stütze: ein Wunderwerk!

Andererseits: Beton als Baustoff erzeugt monolithisch gegossene Gebilde, die wie Stein schlechte Dämmwerte haben und die zugleich – wie Granit – resistent sind gegen den individuellen Zugriff. Mieter:innen in Betonfertigteil-Bauten wissen: in diese glasharten Wände kann ich keinen Nagel einschlagen; ich muss viel Energie nachträglich dazu aufwenden, ich brauche exzellente Bohrmaschinen mit Spezialbohrern und Spezialdübeln - dann kann ich einen Haken für ein Bild oder sonst was haben, ein Regal o.dgl. montieren...

Wir haben also bauliche Gebilde, die einerseits dem Auge, welches an die gegliederten Gefüge, an die nachvollziehbare Tektonik klassischer Konstruktionen gewohnt ist, keinen Maßstab mehr bieten – und die sich andererseits auch haptisch dem Zugriff des indivduellen Handelns und Ge-Brauchens entziehen. Dazu kommen die Probleme von Akustik, Raumklima, Atmungsfähigkeit usw. …

Diese einzigartige Technik, die enorme Spannweiten ermöglicht und enorme feuersichere Bauhöhen, die polyvalente Grundrissfigurationen erlaubt und eine scheinbar „pflegeleichte“ Langlebigkeit behauptet (Mythos der „ewigen Dauer“) - diese Technik hat als Kehrseite die heute so relevante, erschreckende Energie-Bilanz: Die Herstellung von Zement, dem Bindemittel im Beton, verbraucht im Entstehungsprozess, sehr sehr viel Energie – es braucht Brenntemperaturen von 1.400 bis 2.000 Grad – und es produziert dabei noch exorbitante CO2 Emissionen.

Und das ist das Problem im globalen Maßstab – seit drei, vier Jahrzehnten. Die Herstellung von Portlandzement und das Bauen mit Beton ist heute für fast ein Zehntel der von Menschen verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Vor allem im Globalen Süden bestand und besteht ein riesiger Nachholbedarf im Wohn- und Bürobau. 85% des jährlichen, weltweiten Zementverbrauchs (Betonverbrauchs) entfällt heute auf diese Länder. Zuletzt wurde fast jede zweite Tonne des Weltverbrauchs in China erzeugt und umgesetzt. Indien kam auf ein Sechstel davon, holte ganz stark auf – wie etwa auch Brasilien.

Wenn diese Entwicklungskurve weiterginge, würde die Zementindustrie im Jahr 2050 mehr als fünf Milliarden Tonnen an CO2 emittieren: das wäre fast die Hälfte der für eine Begrenzung der Erderwärmung auf plus zwei Grad Celsius maximal zulässigen Emissionen. Mit Zement gebundene Betonbaustoffe sind nach Wasser das wichtigste „Lebens-Mittel“ – global gerechnet verbrauchen wir pro Kopf jährlich drei Tonnen davon. Wäre die globale Zementindustrie ein Land, so wäre sie der drittgrößte Emittent weltweit – nach der Volksrepublik China und den Vereinigten Staaten. Um die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen, müssten die jährlichen Emissionen der Zementindustrie bis 2030 um ein Fünftel zurückgehen.

Genau diese im ganzen Lebenszyklus gegebene Energiebilanz ist die globale Achillesferse der Technologie. Und sie wird verschärft durch das Faktum: es ist kein nachwachsender Rohstoff, es ist ein nur aufwändig rezyklierbarer Stoff – und wir haben weltweit längst die Kämpfe um die dramatisch schwindende Ressource Sand und Kies, – vom Wasserverbrauch nicht zu reden.

Leitstoff der Modernisierung

Die nötige Verlagerung, das Ausbalancieren dieser Schieflage durch Forcierung nachwachsender Rohstoffe und Baustoffe, durch Aktualisierung lokal verfügbarer, umweltfreundlicher Stoffe und Techniken kam und kommt aus folgenden Gründen nicht zustande: Wie kein anderer „Stoff“ – Elektrizität ausgenommen – ist Beton ins Zentrum, ins Rückgrat unserer global vernetzten und industrialisierten Wirtschaftsweise eingebunden. Beton war/ist, mehr als Stahl noch, der Leitstoff der Modernisierung, der globalen Entwicklung, der ökonomisch getriebenen Rationalisierung – nicht zuletzt auch im Dienste der Standardanhebung für alle, der Egalisierung der Lebensstandards für die breite Masse – Stichwort: die gigantische Durchsetzung etwa der industriellen Platten-Wohnbauten in Beton-Großtafelbauweise im gesamten Ostblock seit Mitte der 1950er Jahre, – mit adaptierter Anwendung westlicher Prefab-Systeme in planwirtschaftlicher Super-Konsequenz...

Männerheim, 17., Wurlitzergasse 89-91/Sautergasse 34-38/Redtenbachergasse 80-82, 1910, Wien Museum

Speisesaal des Männerheims, 1910, Wien Museum

Und nach der Wende 1990 setzte die rasante Entwicklung in Asien, vor allem in China und Indien, diese Dominanz in gesteigertem Maßstab fort. In kürzester Zeit wuchsen Millionenstädte aus dem Boden – als endlose Hochhaus-Cluster, meist in Billig-Betontechniken, die dort – in subtropisch und tropischem Klima – durchwegs mit nachträglich angekoppelten, elektrischen Klimageräten gekühlt werden müssen...

Zugleich ist aber auch zu würdigen: in kein anderes Baumaterial, in keine andere Bautechnologie wurde in den letzten 120 Jahren so viel wissenschaftliche Forschung und Expertise eingebracht, so viel technische Entwicklungsleistung und Experimentierfreude hineingesteckt, wie in den armierten Kunststein. Dieses technologisch und wissenschaftlich immer weiter ausgereizte Niveau - beispielsweise in der im Metier maßgeblichen Schweiz – hat der moderne Holzbau erst in den letzten Dezennien angegangen und vielfach ja ebenfalls erreicht, zum Teil sogar übertroffen. In Österreich haben wir eine Steigerung des Anteils von modernem Holzeinsatz in der gesamten jährlichen Bauleistung auf etwa 15 %. Es könnten und müssten aber leicht und längst doppelt soviel sein! Der nachwachsende Rohstoff in unseren Wäldern ist dafür ja vorhanden.

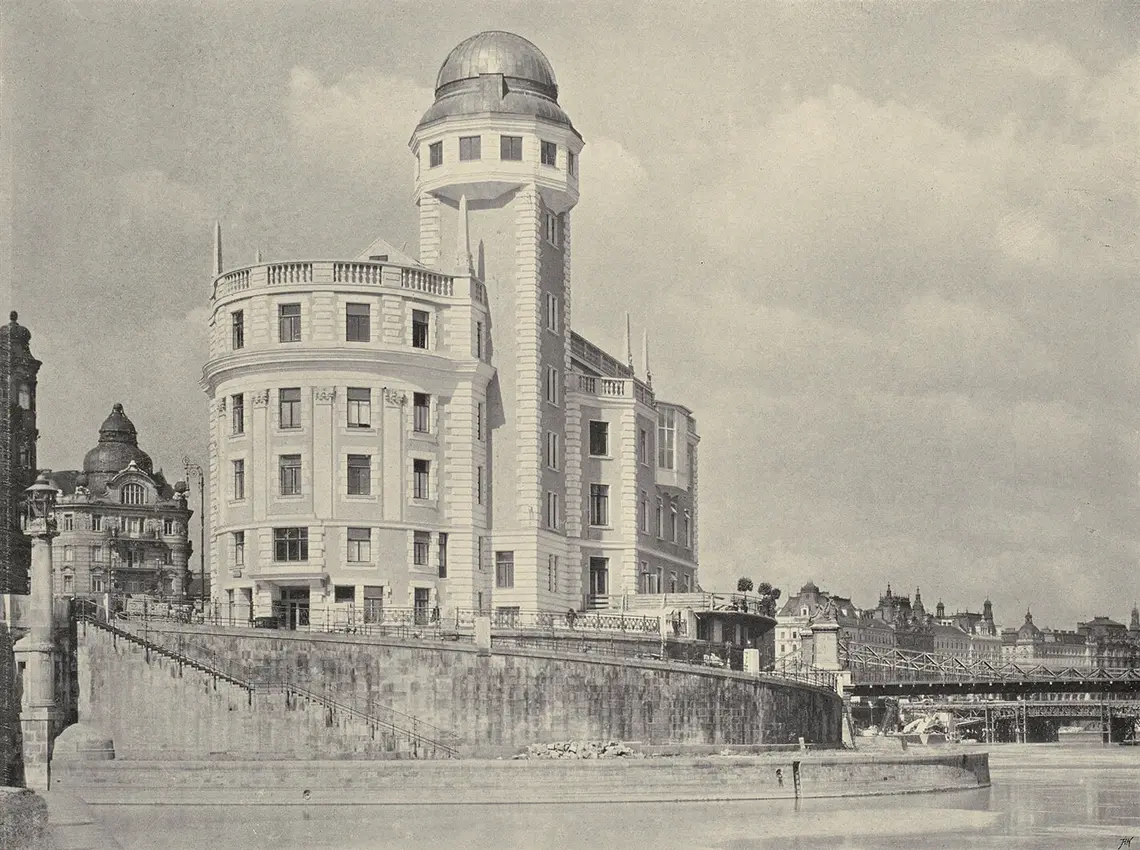

Urania, 1., Uraniastraße 1, Ansicht von der Wienfluss-Mündung, 1910, Wien Museum

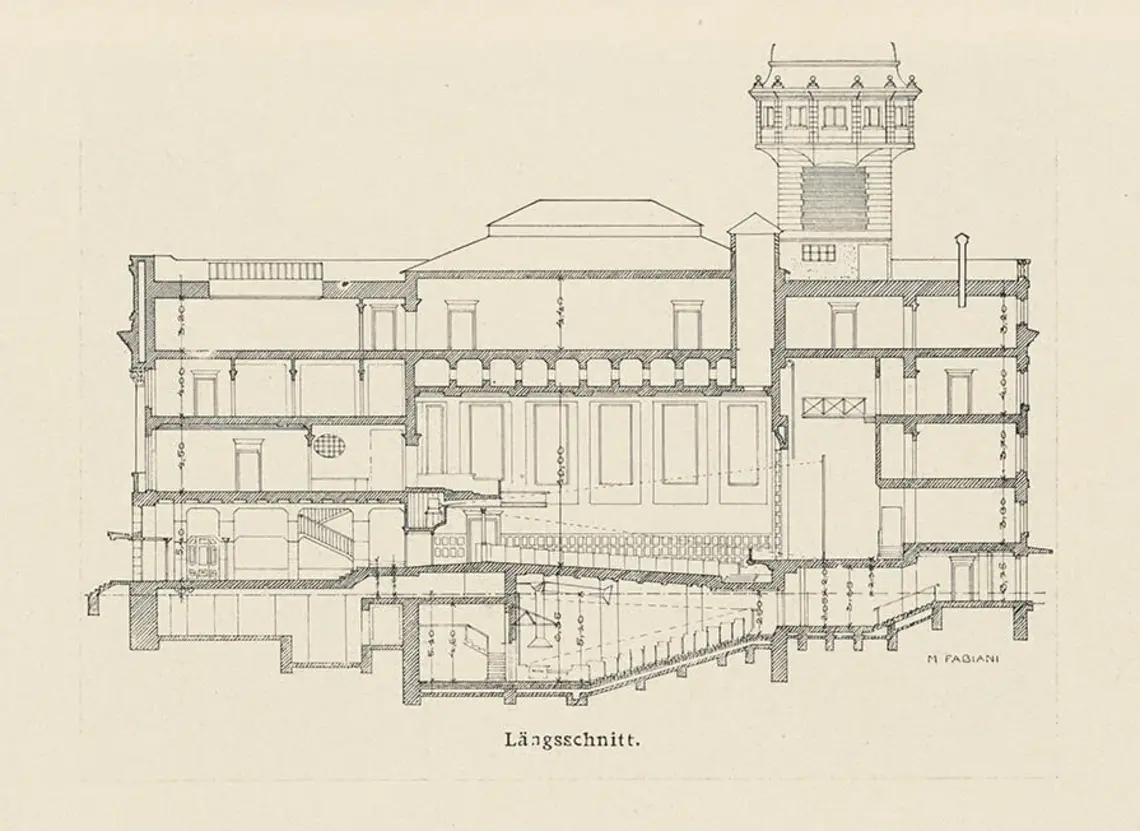

Plandokumentation der Urania, Ausschnitt, abgedruckt in „Der Architekt“, 16, 1910, S. 72, T. 65, Wien Museum

Aber diese vom Großen bis ins Kleinste mit der dominierenden Wirtschaftsform und ihren Instanzen verflochtene Beton-Welt sperrt sich lokal – und viel krasser noch global (!) – gegen dringend nötige Verschiebungen und Korrekturen, gegen das Umschwenken und Ausbalancieren zu einer nachhaltigen Gesamt-Ökologie. Es gibt hierzulande ja auch sehr beachtliche innovative Anstrengungen der Betonforschung und -industrie, die erwähnten Mankos offensiv anzugehen und durch neues Know-how zu beheben, zu verbessern – primär im Hochbau, viel weniger im Verkehrs- und Tiefbau, wo die grundlegenden Probleme und maßgeblichen Dimensionen liegen.

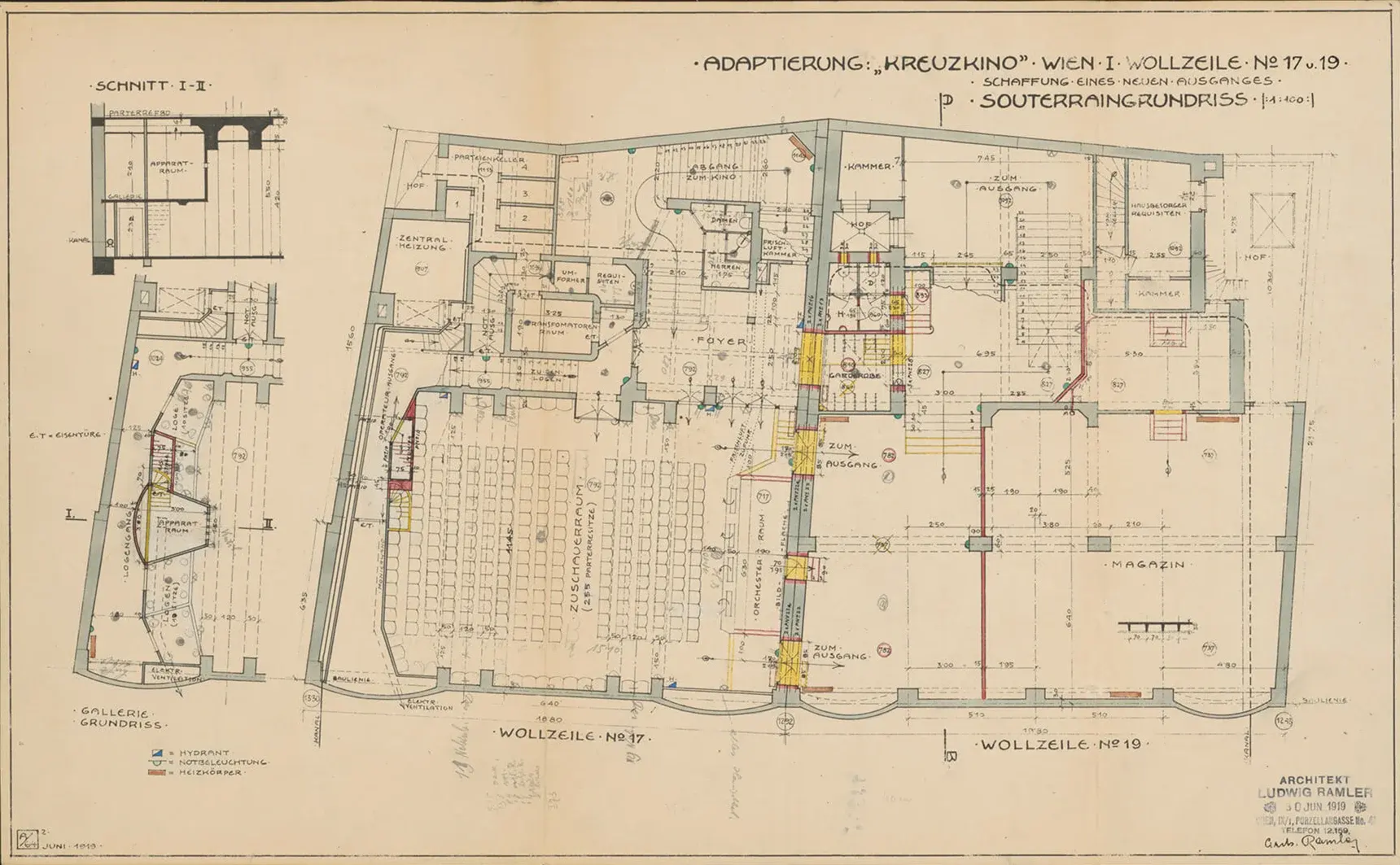

Wir hatten nun in Österreich, im Raum Wien, das Phänomen, dass von 1890 bis 1914/18 eine fulminante technische, bautypologische und kulturelle Entwickung mit armiertem Beton stattfand – wobei die heimischen Firmen, Planer, Konstrukteure und Bauherrschaften in manchen Aspekten europaweit führend waren. Seit 2019 arbeiteten wir in einem unabhängigen Team von Kolleg:innen an diesem Thema der Geschichte und Gegenwart der frühen Bauten mit armiertem Beton in Wien 1890-1918 – wobei wir unter anderem 160 ausgewählte Bauten umfassend analysierten und dokumentierten.

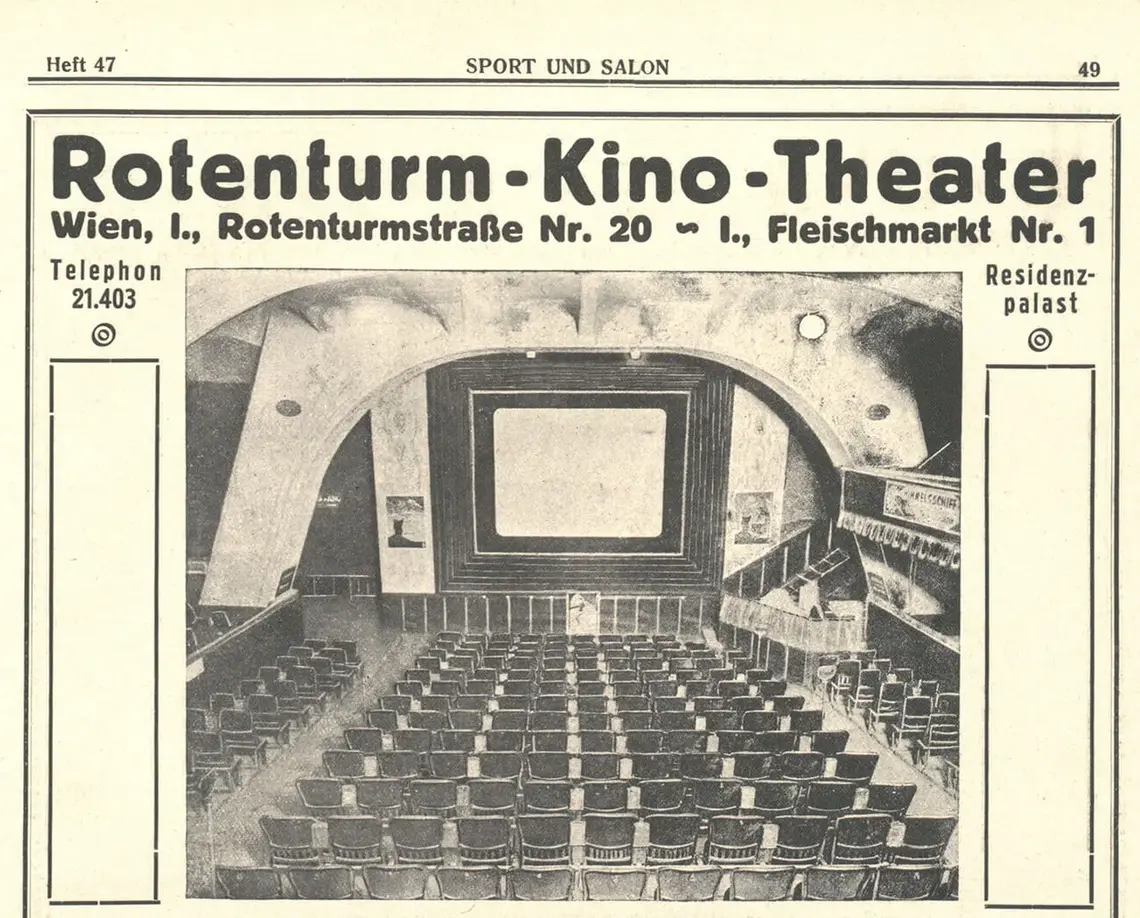

Residenzpalast, 1., Fleischmarkt 1, Eckansicht Rotenturmstraße, 1910, Wien Museum

Innenansicht des Rotenturmkinos, 1918, abgebildet in der Zeitschrift „Sport und Salon“, erschienen am 1. Dezember 1918, Jahrgang 22, Nr. 47, S. 49, ANNO/ÖNB

Das Besondere daran war – auch für heute Beachtenswerte: all diese großteils gut erhaltenen und für neue Nutzungen anpassbaren, polyvalenten Stadthäuser entstanden in engen Verbund von privaten Bauträgern mit hochmotiviert ausführenden Firmen, im Dialog von weitum vernetzten theoretischen Vordenkern in und außerhalb von Universitäten mit parallel die Normen nachziehenden bzw. mitjustierenden Spitzenbeamten in Magistrat und Baupolizei. Hier wurden sozusagen neuartige Schiffe am offenen Meer gebaut, erprobt und umgehend in Varianten weiter gebaut, verbessert - in einer bis heute interessanten Qualität. Es ist eine wenig bekannte, erstaunliche evolutionäre Facette der Kultur-, der Technologie-, der Wirtschafts- und Baukultur - im Rahmen des bisher allzu einseitig reflektierten Wunder-Labels „Wien um 1900“.

Beton vermittelte lange erfolgreich das Versprechen der ewigen Dauer, der Unzerstörbarkeit, der Pflegeleichtigkeit. Holz dagegen hatte immer die Aspekte des Vergänglichen, der Feuergefahr, des permanenten Pflegaufwands. Es lassen sich heute freilich mit modernen Holzwerkstoffen kaum weniger kühne Konstruktionen errichten als mit vorgespanntem Beton. In human- und geo-ökologischer Sicht ist jedoch längst klar geworden, dass ewige Dauer und Pflegeleichtigkeit in resilienten Kreisläufen keine Faktoren sind, dass hingegen Veränderlichkeit und Resonanzfähigkeit Materialien und Techniken erst in Einklang bringen mit den bio-physisch relevanten Mustern und Abläufen des Lebens.

Fazit

Einseitigkeit ist allgemein nicht zielführend. Undogmatische Kooperation und Vielseitigkeit sind gefragt. So kamen zum Beispiel entscheidende Qualitätsschübe im neuen Holz-Hochbau gerade durch die hybride Koppelung mit neuen Betontechniken. In diesem Sinn lauten deshalb die aktuellen Parolen: Hybridität, gesteigerter Nutzen durch Integration von Diversität u. dgl. – heutige Schlagworte, die viel versprechen, die mit entschlossener Aktivität, mit Inhalt und konkreter Umsetzung noch auszufüllen, zu verifizieren sind.

Die eigentümliche Qualität, die allgemeine Botschaft der gezeigten Architektur liegt darin: sie nutzt eine brandneue Technologie und deren Zug zur Industrialisierung, zur egalitären Massenkultur. Und dieser Zug ging und geht in Richtung Abstraktion, in die Auflösung, in die Entwertung der in Jahrhunderten gebildeten, anthropomorphen Qualitäten des Bauens – als Raumgebung humaner Gesellschaften.

Jedoch: ganz am Anfang dieser rapiden Wandlung vom Handwerk zur Industrie, zur „Massenkultur“, ist dieser Drang von Technik und Ökonomie in Wien aus den besonderen Randbedingungen heraus noch von der individuellen, maßgeschneiderten Handwerklichkeit und Elastizität ortsspezifischer Anwendung geprägt, sensibilisiert.

Die Ingenieure, Gestalter und Investoren von potentiell anonymen Großstrukturen sind in dieser Wiener Ära noch eng verbunden mit der mittelständischen Diversität, mit der reichen Individualität der lokalen Ökonomie und Sozietät der Stadt.

Der Hang und Drang von neuer Technik zur maßlosen Autonomie ist in dieser Phase „in statu nascendi“ – in den Händen aller intensiv Beteiligten – gewendet zu räumlich und materiell feinkörnigen, nachhaltigen Qualitäten. Die historisch meist fatale Dialektik von Masse und Individuum erscheint im konstruktiven Gleichgewicht: sämtliche Kräfte wirken nicht zentrifugal in die Entfremdung, finden vielmehr zu konkreten, alltags-resonanten Formen, verbinden technisch-funktionale Innovation mit individuellem Ausdruck, robuste Sachlichkeit mit gestalterischem Esprit und individueller Rhetorik.

Von 1890 bis 1914 integriert Wien in sein Wachstum – mit etwas Verspätung zu London, Paris oder Berlin – die metropolitanen Ingredienzien der kommenden Zeit, entwickelt in vielen Bereichen wegweisende Entdeckungen und Anwendungen – erreicht aber gerade nicht den ort- und zeitlosen Status „echter“ Metropolen. Mit all seinen inneren Spannungen und Ungleichzeitigkeiten ist Wien vor dem Bruch des Ersten Weltkrieges immer noch eine Stadt: die Groß-Stadt im Zentrum Europas.

Nachsatz

Im übrigen gilt vordringlich, mehr denn je, Bernard Rudofskys schon vor 1938 formuliertes Motto: „Keine neue Bauweise, eine neue Lebensweise tut not!“

Das Forschungs- und Publikationsprojekt „Anatomie einer Metreopole“ startete 2018 in einem kleinen Team freiberuflicher Fachleute und war zunächst in anderer Konstellation gedacht („Architektur im Ringturm“). Durch die Corona-Pandemie ab 2020 geriet das Vorhaben ins Wanken. Eine Kooperation zwischen dem Projektteam und dem Wien Museum ermöglichte das Fortführen der Forschungen und die Präsentation der Ergebnisse in Form einer Ausstellung und einer Publikation.

Die Ausstellung „Eisenbeton. Anatomie einer Metropole“läuft vom 22. Mai bis zum 28. September im Wien Museum am Karlsplatz. Sie wurde auf Basis des Forschungsmaterials von den Andreas Nierhaus und Eva Maria Orosz kuratiert.

Die Forschungsergebnisse sind in der begleitenden Publikation gesammelt: Otto Kapfinger (Hg.): Anatomie einer Metropole. Bauen mit Eisenbeton in Wien 1890–1914, Birkhäuser Verlag, 2025. Sie ist im Shop des Wien Museums und im Buchhandel erhältlich.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare