Beiträge zum Thema Zwischenkriegszeit

Hauptinhalt

Marian Anderson gibt Autogramme in Wien, 1930er Jahre, Marian Anderson Collection of Photographs (Volume 6, Page 28, Item 1), Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, University of Pennsylvania Libraries

Marian Anderson im Wiener Konzerthaus

Erst Schubert, dann Spirituals

Eine Karriere als Schwarze Person zu machen war sowohl in den USA als auch in Europa kein Leichtes im frühen 20. Jahrhundert. Die klassische Sängerin Marian Anderson stellte sich gegen rassistische Vorurteile und erkämpfte sich Räume für ihre Kunst. Ihre Zeit auf Wiener Bühnen spielte dabei eine wesentliche Rolle.

Franz Schacherl: Siedlung „Am Laaer Berg“ (heute: Holzknechtgasse 47), Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum, Inv.-Nr. 59161/609

Der Architekt Franz Schacherl

„Keinen Prunk und keine Schnörkel“

Vor 130 Jahren wurde der Architekt Franz Schacherl (1895–1943) geboren. Vielen mag er nicht bekannt sein, dennoch gilt er als Schlüsselfigur des Wohnbaus in Österreich. Der „radikale Sozialist“ gehörte in den 1920er Jahren zu den Wegbereitern einer modernen Architektur für den „proletarischen“ Menschen.

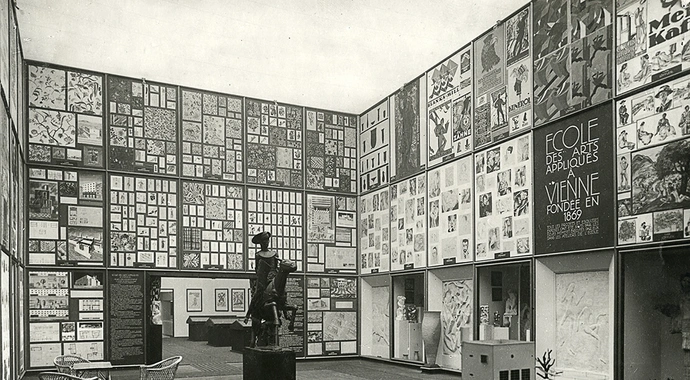

Ausstellungsbereich der Kunstgewerbeschule Wien auf der „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes“, Paris 1925, © MAK – Museum für angewandte Kunst

Plakate in der Österreich-Sektion der Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes

Werbung aus Wien

Vor hundert Jahren (vom 28. April bis 25. Oktober 1925) fand in Paris die wegweisende Ausstellung Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes statt – über eine Stilrichtung, die man heute als Art déco bezeichnet. Österreich war nicht nur mit einem eigenen Pavillon vertreten, sondern auch mit einer kleinen Plakatschau im Grand Palais.

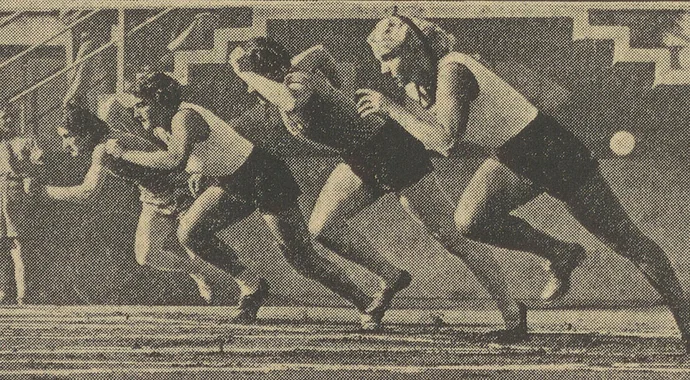

Aus dem „Montag mit dem Sport-Montag“ vom 4. März 1935: „Start zum 60-Meter Laufen bei Österreich gegen Italien. Von links nach rechts: Michiels (Italien), Gottlieb (Österreich), Coselli (Italien), Doppler (Österreich). Den Lauf gewann Frl. Gottlieb in 7,9 Sekunden.“ ANNO/ÖNB

Frauenbilder in der Sportberichterstattung der Zwischenkriegszeit

Kochen oder Fußballspielen?

In der Zwischenkriegszeit entstand in den Medien ein neues Bild der sportlichen Frau – eines, das nicht überall auf Wohlwollen stieß. Die Berichterstattung war voller Häme oder Verniedlichung, doch es gab fallweise auch Zustimmung. Eine Rundschau zur Diskussion um „weibliche“ Eigenschaften und Sport.t.

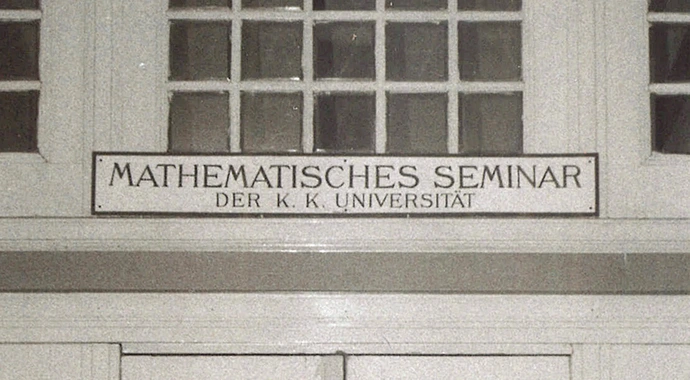

Detail der Eingangstür des Mathematischen Seminars der Universität Wien, Boltzmanngasse 5. Treffpunkt des Wiener Kreises von 1924 bis 1936, Wiener Kreis Gesellschaft

Orte des Wiener Kreises

Ein bürgerlicher Salon, ein „heruntergekommenes Haus“

Die Diskussionen des Wiener Kreises spielten sich nicht nur an der Universität ab. Orte des Roten Wien, Kaffeehäuser und Wohnungen wurden zu wichtigen Treffpunkten. An den Wohnungen zweier wesentlicher Proponenten, Moritz Schlick und Otto Neurath, lässt sich die Heterogenität dieses philosophischen Zirkels illustrieren.

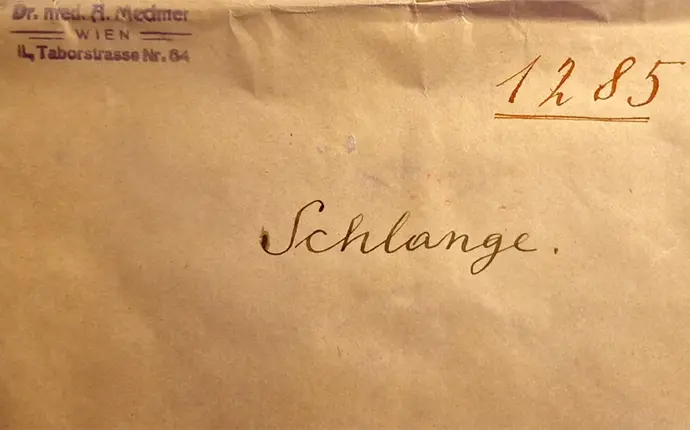

Kuvert von Adolf Mechners versiegeltem Schreiben vom 6. Juni 1936 (Ausschnitt), Archiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Der Arzt Adolf Mechner und sein „Viperin“

Schlangen gegen Schnupfen

Der Wiener Arzt Adolf Mechner entwickelte Mitte der 1930er Jahre eine Salbe aus Schlangengift, die weltweit vermarktet wurde. Nach anfänglichem Erfolg setzte sich das Produkt allerdings langfristig nicht durch, trotz Mechners hartnäckiger Bemühungen im kubanischen und amerikanischen Exil.

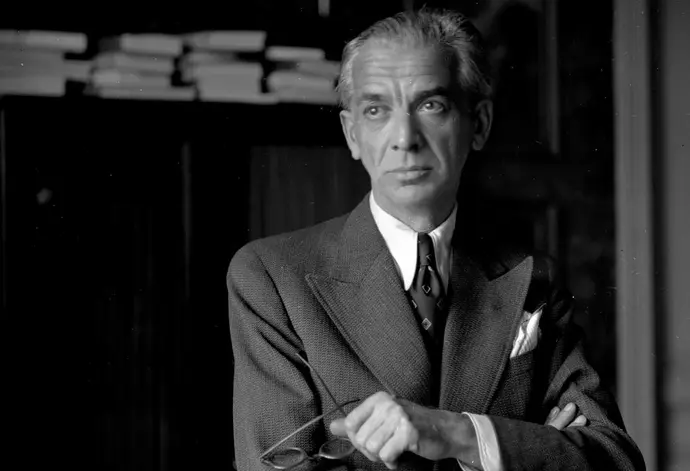

Ludwig Hirschfeld, um 1936, Foto: Brühlmeyer / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Peter Payer über Ludwig Hirschfeld

„Er kannte alle – und alle kannten ihn“

Feuilletonist, humoristischer Sprachakrobat, „Frauenversteher“: Das sind nur einige wenige Bezeichnungen, mit denen man Ludwig Hirschfeld (1882-1942) beschreiben könnte. Der Allrounder war bis in die 1930er Jahre einer der wichtigsten Intellektuellen Wiens – ehe er von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurde. Mit seiner nun erschienenen Hirschfeld-Biografie schließt der Stadtforscher Peter Payer eine kulturhistorische Lücke. Ein Gespräch.

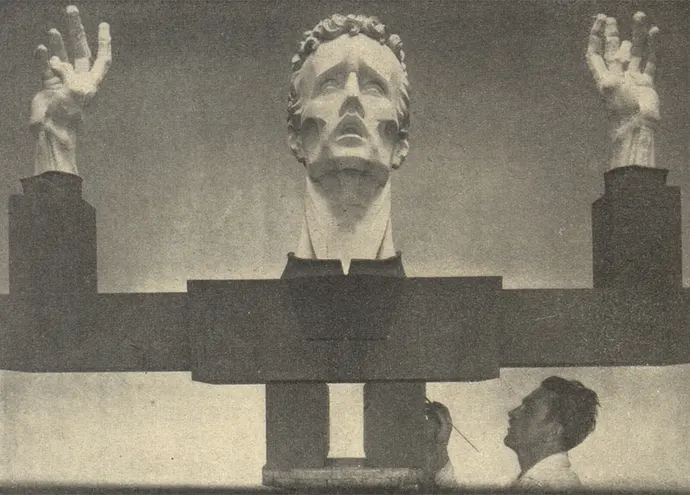

Josef Dobner bei der Arbeit am ‚Friedensdenkmal‘ in seinem Wiener Atelier (Aufnahme von 1928), Abbildung aus: Deutsche Heimat. Sudetendeutsche Monatshefte für Literatur, Kunst, Heimat= und Volkskunde, 5. Jg. Folge 1 v. 15. Jänner 1929

Das „Friedensdenkmal“ von Josef Dobner

Verschollen im Museum

„Riesenkopf mit Blutspur, von Unbekannt“: Mit dieser Bezeichnung lagerte ein hölzernes Objekt im Depot des Wien Museums – über Jahrzehnte. Kürzlich entpuppte es sich als Teil eines Kunstwerks des Bildhauers Josef Dobner, das seit den 1930er Jahren als verschollen galt. Eine Rekonstruktion.

Gefangene im Anhaltelager Wöllersdorf, 1934, ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Wie man eine Demokratie demontiert: Dritter Schritt

„Diesen Elementen sagen wir die Vernichtung an“

Ein knappes Jahr dauerte es, um die Erste Republik zu zerstören (nach jahrelangen gründlichen Vorarbeiten). Der Weg in die Unfreiheit war weder Schicksal noch Betriebsunfall, sondern wurde Schritt für Schritt geplant. Dritter Schritt: Anhaltelager, Todesstrafe und weiterer Druck auf die Opposition.

Verhaftung am 1. Mai 1933, Foto: Atelier Hans Dietrich & Co, Wien Museum, Inv.-Nr. 55080/3

Wie man eine Demokratie demontiert: Zweiter Schritt

Spazieren gegen die Diktatur

Ein knappes Jahr dauerte es, um die Erste Republik zu zerstören (nach jahrelangen gründlichen Vorarbeiten). Der Weg in die Unfreiheit war weder Schicksal noch Betriebsunfall, sondern wurde Schritt für Schritt geplant. Zweiter Schritt: Verbot von Versammlungen, Streiks und Wahlen.