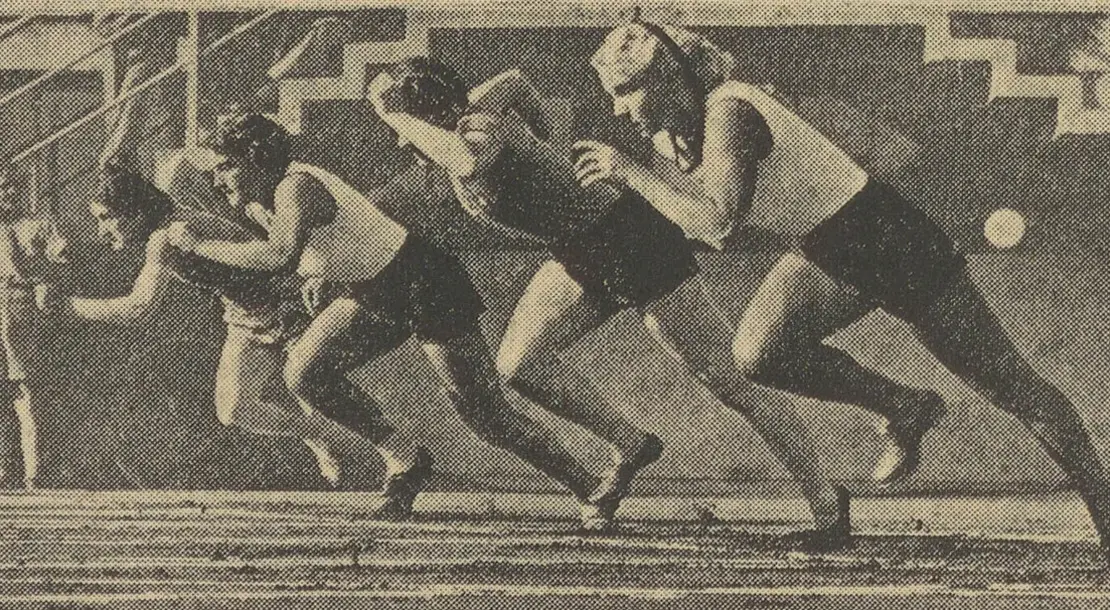

Aus dem „Montag mit dem Sport-Montag“ vom 4. März 1935: „Start zum 60-Meter Laufen bei Österreich gegen Italien. Von links nach rechts: Michiels (Italien), Gottlieb (Österreich), Coselli (Italien), Doppler (Österreich). Den Lauf gewann Frl. Gottlieb in 7,9 Sekunden.“ ANNO/ÖNB

Hauptinhalt

Frauenbilder in der Sportberichterstattung der Zwischenkriegszeit

Kochen oder Fußballspielen?

Plötzlich waren die Frauen da. Am Fußballfeld, im Schwimmbecken, auf der Laufbahn. Mit Elan schlüpften sie in der Zwischenkriegszeit von den Publikumstribünen in die aktive Rolle der Athletin. Gymnastik und Turnen wurde in den 1920er Jahren von Frauen und Mädchen ausgeübt, wettkampfmäßiger Leistungssport blieb aber weiterhin eine verpönte Praxis, fassen Johanna Dorer und Matthias Marschik in ihrem Essay „Sportliche Avancen“ zusammen.

Eislaufen, Schwimmen, Leichtathletik: Während Frauen in vielen Disziplinen international bereits begeisterten, schien Fußball ein besonderes Minenfeld darzustellen. Als Österreich 1936 eine Fußballmeisterschaft für Frauen-Teams gestartet wurde, sparte etwa „Der Montag“ in seiner Berichterstattung nicht mit abwertenden Zitaten. „Wie werden die Damen nur köpfeln, wenn sie auf ihre Wasserwellen achtgeben müssen?!“ zitierte die Zeitung den Spieler Karl Zischek. Fußballarzt Michl Schwarz warnte im selben Bericht „eindringlich“: „Eine Frau als Fußballerin wirkt entschieden unästhetisch. Außerdem ist Fußball für Frauen ungesund und viel gefährlicher als für Männer, da sie viel empfindlichere Organe haben.“

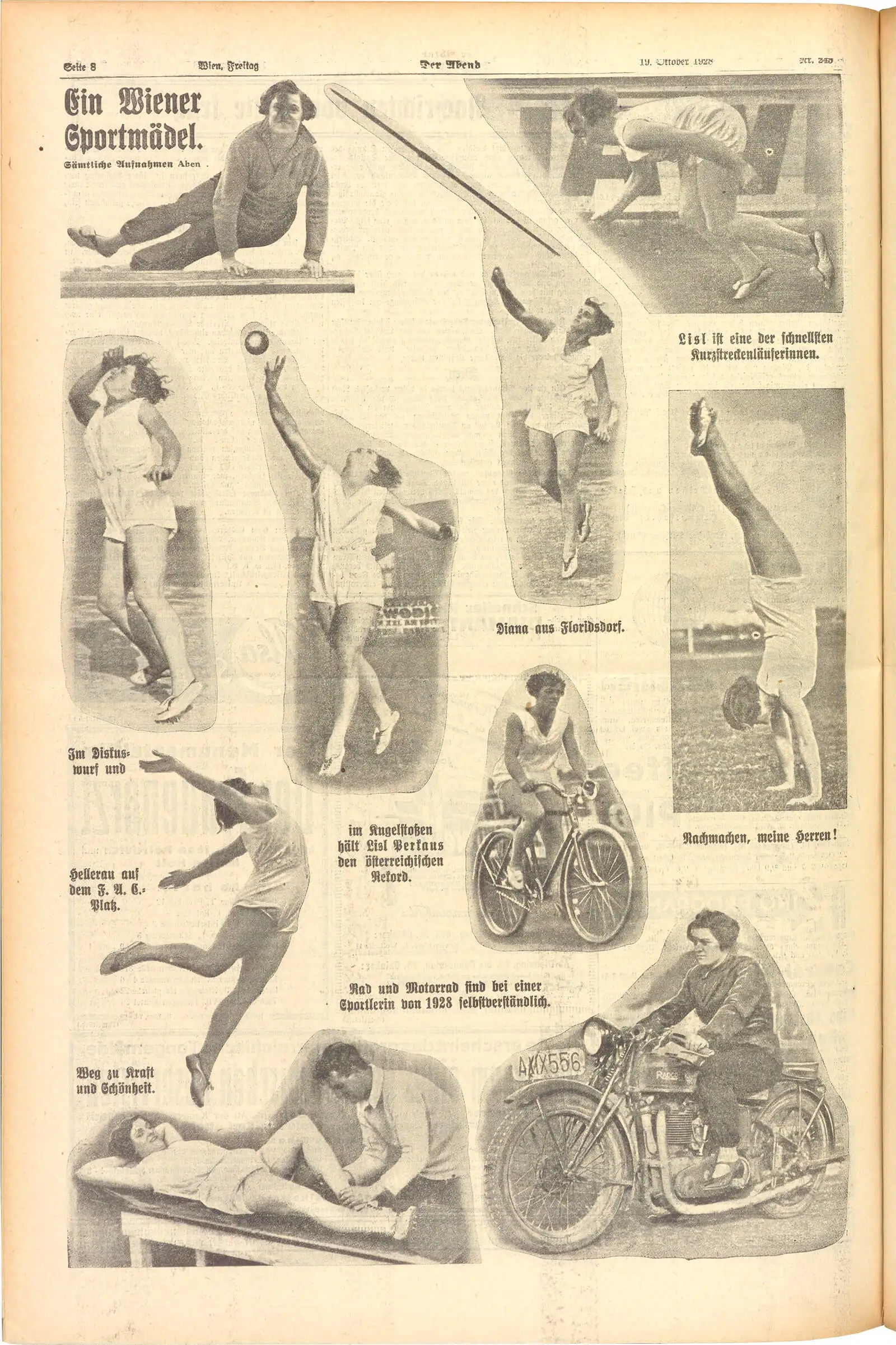

Medial wurde über sportliche Ereignisse berichtet, jedoch anders und reduzierter als über Männersport. „Diskriminiert wurde vor allem in Karikaturen, wo die Einstellung der Männer unverblümt gezeigt wurde. Fußballerinnen wurden in Röcken und Stöckelschuhen gezeichnet. Lisl Perkaus, die einen Rekord im Kugelstoßen aufgestellt hat, wurde etwa als Köchin beim Knödelwerfen gezeigt“, so Matthias Marschik in einem „Standard“-Interview.

Zwischen den 1920er und 1930er Jahren war das Bild der Hausfrau und Mutter vorrangig. Gegner:innen des Frauensports brachten angebliche Bedenken rund um Gesundheit und Ästhetik der Frauen vor. Daneben waren zeitliche Ressourcen ein Thema. „Kochen oder Fußballspielen? Eine Umfrage bei unseren Fußball-Hausfrauen“ titelt die „Illustrierte Wochenpost“ im Winter 1936. Nachdem der Fußballverband ein Ansuchen der Frauen als Fußballer:innen kurz zuvor abgelehnt hatte, wurden trotzdem neue Clubs und Wettkämpfe aus dem Boden gestampft. Sportler:innen ignorierten Verdrängungsversuche. Die Spiele waren laut Medien gut besucht. Doch einige Redakteure schienen offenbar von Furcht geplagt. Wo denn die Zeit für Hausarbeit bliebe, wenn sich Frauen dem Fußball widmeten? Um „ungelöste Fragen“ wurde gerätselt. Wie etwa: „Gehört eine Frau in die Küche oder auf den Fußballplatz?“, „Soll sie ihr ´Abstaubertalent` vor dem gegnerischen Tor beweisen oder im heimischen Speisezimmer?“ Oder auch: „Soll sie Schinkenfleckerl machen oder einen Goalfleck?“

Den Spielerinnen wurde unterstellt, ihre „Pflichten“ als Frau und Mutter zu vernachlässigen. Die „Illustrierte Wochenpost“ berichtete von der Ehescheidungsklage eines Wieners, der gegen seine Frau ins Treffen führte, dass sie sich mehr dem Fußballspiel widme und sich weniger um den Haushalt und ihr zehnjähriges Kind kümmere. Ein willkommener Anlass, um Fußballerinnen zu fragen: Wie vereinen sie Sport mit ihren hausfraulichen Pflichten? „Faulsein, das gibts natürlich nicht, weder beim Fußballspiel, noch zu Hause, sonst pfeift einem der Schiedsrichter, beziehungsweise der Mann etwas“, schlussfolgerte die „Illustrierte Wochenpost“ etwa über Josefine Lauterbach. Die Schützenkönigin war damals eine der wichtigsten Fußballspielerinnen Wiens. Laut „Illustrierter Wochenpost“ konnte sie ihre Gegner ebenso häkeln wie ihre Jumper.

Kampf der Schönen: Miss Dianabad

Neben dem Bild der Rabenmutter geisterten andere Klischees durch die Medienlandschaft. Im Fokus: der Körper der Frau. Dieser war entweder lobenswert schön oder der Gefahr einer „Vermännlichung“ ausgesetzt. Grazil, sanft und anmutig sollte er jedenfalls sein. Klubs ließen ihre Athletinnen auch abseits sportlicher Disziplinen gegeneinander antreten. Sie veranstalteten regelmäßig Schönheitswettbewerbe, worüber die Medien berichteten. Das Porträt einer jungen Frau prangte 1935 auf der Sportseite der „Illustrierten Kronenzeitung“. Sie trägt ein Lächeln im Gesicht und einen Pokal in der Hand. Die Bildunterschrift: „Dieses herzige Mädchen wurde bei einem in Mürren (Schweiz) anlässlich der Ski-Rennen abgehaltenen Sportball als schönste Sportlerin zur Ski-Königin gewählt“. Der Name der Gewinnerin wird nicht verraten.

Auch der „ Montag“ fragte die Leserschaft: „Wer ist die schönste Sportlerin der Stadt?“ und veröffentlichte ein Ranking in Serie. Auf dem zweiten Platz landete Hedy Bienenfeld-Wertheimer, eine der erfolgreichsten Schwimm-Champions ihrer Zeit. Neben ihrer Teilnahme an den Olympischen Spielen und der Makkabiade brach sie mehrere Schwimmrekorde und erntete zahlreiche Medaillen. Die Berichterstattung rund um das Ausnahmetalent drehte sich neben ihren Leistungen auffallend häufig um ihr Aussehen. „Österreichs Meisterin im Brust- und Rückenschwimmen ist aber nicht nur der Liebling des Vereins, sondern der gesamten Wiener Schwimmgemeinde. Ihr liebenswürdiges Wesen, das noch zu ihren körperlichen Vorzügen kommt, läßt sie sofort zum Mittelpunkt einer jeden Sportlergesellschaft werden“, heißt es da.

Als Bienenfeld-Wertheimer 1931 an einem Schönheitswettbewerb im Dianabad im Zweiten Bezirk teilnahm, war das Medieninteresse groß. Schaulustige mischten sich für den „Kampf der Schönen“ unter Schiedsrichter und Funktionäre. Rund hundert Mädchen und fünfzig Frauen marschierten „im Kreuzfeuer der Photographen, angestaunt von hunderten Augenpaaren, an den Preisrichtern vorüber“, berichteten Journalisten. Sportlerinnen wurden im Bewerb bevorzugt. Die Zuschauer im Bassin hätten für Abkühlung gesorgt, „wenn sie beim Erscheinen der Bewerberinnen entweder in Begeisterungshitze gerieten oder mitunter einen kleinen Schreck bekamen“. In der Gruppe der Damen konnte „die bekannte österreichische Schwimmerin, goldblond und lachend wie immer, den Sieg davontragen“, schrieb „Der Wiener Tag“ über Bienenfeld-Wertheimer.

Im selben Jahr entstand im Dianabad die Boxschule des österreichischen Champions „Poldi“ Steinbach. Die Kunst des Punchens, Blockens und Fightens wurde hier vermittelt. Am Training durften auch Frauen teilnehmen, allerdings mit Abstrichen. In Damenkursen, „wo das Boxen selbstverständlich nicht in Frage kommt“, wurde die Gelenkigkeit als Vorbereitung für die bevorstehende Skisaison trainiert, berichtete „Die Stunde“.

Die Vermännlichung der Frau

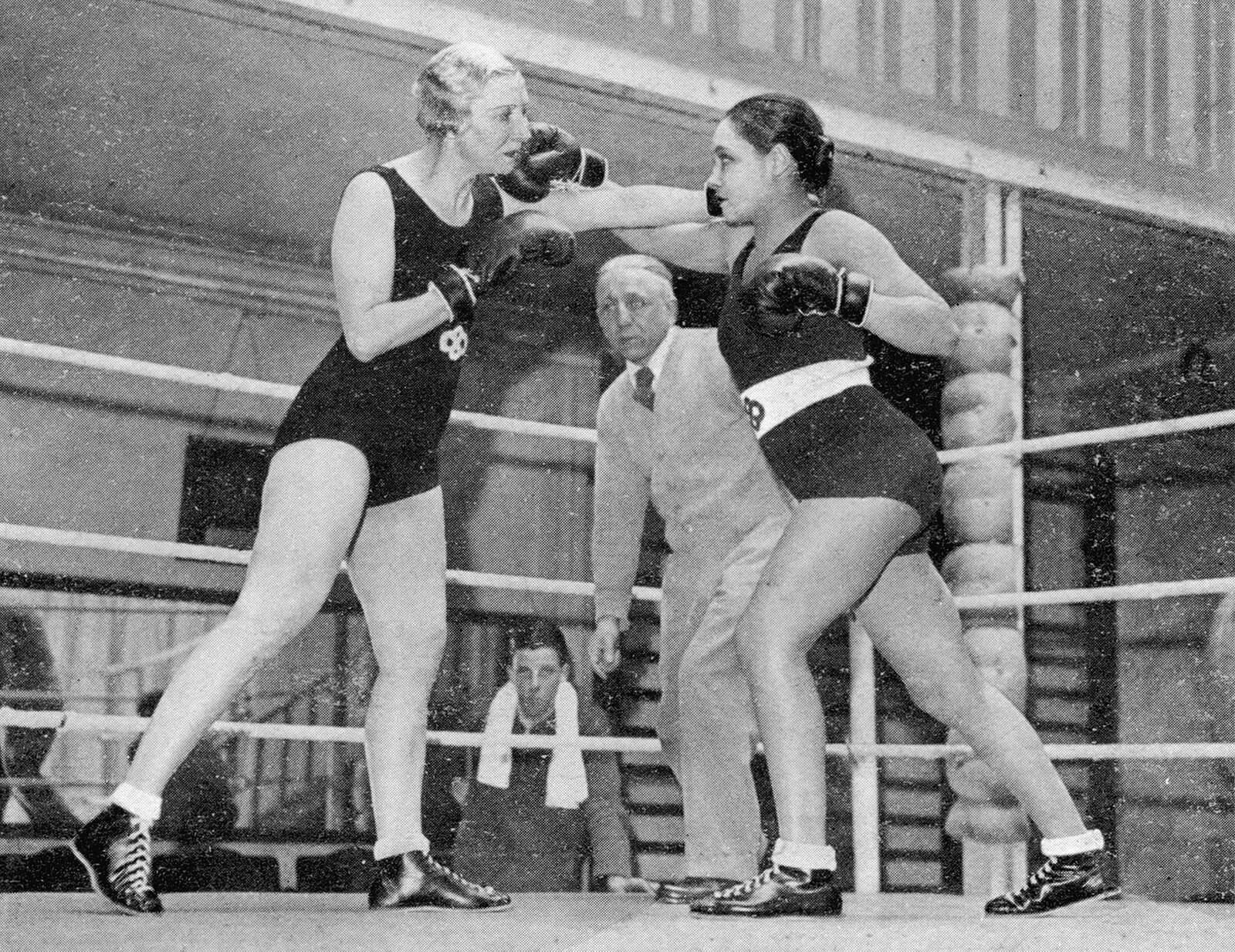

Zu jener Zeit wuchs unter Frauen die Begeisterung fürs Boxen. Bekannte Persönlichkeiten, wie die Schauspielerin Marlene Dietrich oder die Wiener Schriftstellerin Vicki Baum, wollten die Fäuste fliegen lassen. Doch der Gegenwind war stark. Medien informierten über erste Auftritte von Frauen in der Wiener Boxwelt. Die standen aber nicht im sportlichen Kontext, sondern fanden auf Jahrmärkten oder im Varieté statt. Das „Damenboxen“ wurde als Show präsentiert. Sexy sollte es sein und vor allem in klarer Abgrenzung zum Boxsport der Männer. Nackte Brüste und zerrissene Kleider steigerten den Unterhaltswert und zogen männliche Voyeure an, so die Sportsoziologin Jennifer Hargreaves in „Frauenboxen und verwandte Aktivitäten“.

Unwissenschaftliche medizinische Gründe sollten Frauen aus dem Ring halten. Harte Schläge würden die Eierstöcke, Gebärmutter oder Brust schädigen und so die Fähigkeit zur Fortpflanzung oder zum Stillen vermindern, schlüsselt Hargreaves auf. Gerade beim Boxsport teilten die Berichterstatter Kommentare über Frauen aus, die wohl unter der Gürtellinie lagen. 1932 fand im Varieté Westend im 16. Wiener Gemeindebezirk ein internationaler Damenboxkampf statt. Die Wienerin Lizzy Dorey galt als führende Meisterin. Sie holte sich bereits zuvor den Meistertitel im Damenboxen in Rumänien und der Tschechoslowakei. In einem Artikel der „Illustrierten Kronen-Zeitung“ war von einer „fortschreitenden Vermännlichung der Frau“ während des „zarten Faustkampfes“ in Ottakring die Rede.

Die Historikerin und Juniorprofessorin an der Freien Universität Berlin Ulrike Schaper setzt dieses Männlichkeitskonzept in „Das Boxen ist ein Sport wahrer Männlichkeit“ (2006) in einen historischen Kontext. Kampf und Aggression waren männlich besetzt. Damit grenzten Männer das Sportboxen von weiblichem Verhalten ab. Weiblichkeit galt als passiv, schüchtern und unentschlossen. „Im Ring sollte man seinen Mann stehen.“ Dahinter stand laut der Soziologin Imke Schmincke die Angst, dass Frauen „männliche“ Eigenschaften wie Mut, Durchsetzungskraft und Selbstständigkeit ausbilden würden. Medial wurde das Lied weitergetragen. Das „Illustrierte Sportblatt“ schrieb 1921: „Eine Frau, die sich ganz und gar dem Streben nach Siegen hingibt, ist unweiblich.“ Schließlich sei das höchste Ziel des Sports das Aussehen, wie ein Kommentar in „Die Frau“ erläutert: Die „Harmonie des Körpers, Anmut der Bewegungen, denn beides sind die Grundlagen weiblicher Schönheit. Körperliche Ausgeglichenheit und Grazie haben aber zur Bedingung eine durchwegs normal und gleichmäßig entwickelte Muskulatur, denn eine Frau mit weichen, schlaffen und kraftlosen Bewegungen kann nicht anmutig wirken.“

Neben Kraftlosigkeit wurde weibliche Kraft medial lächerlich gemacht. Eishockey stellte hier keine Ausnahme dar. Nachdem Frauen in Paris und Budapest zum Schläger am Eis gegriffen hatten, zog Wien im Winter 1930 mit offiziellem Damen-Eishockey nach. Sportliche Ambitionen wurden in Zeitungskommentaren verniedlicht. Die Damen sähen ja gar nicht „bösartig“ aus, zeigte sich ein Redakteur der „Illustrierten Kronen Zeitung“ beim Beobachten einer Trainingsstunde überrascht. Ihr Ernst beim Spiel ginge sogar so weit, „daß achtzehn junge Damen eine ganze Trainingsstunde lang kein einziges Wort (!!!) sprechen, und eine Stunde lang einem einzigen Mann, dem Trainer gehorchen.“ Der Redakteur teilte seine Hoffnung, dass dahinter wohl sportliche Disziplin stecke und nicht der Grund, dass „dieser Trainer der fesche Ulli Leder“ sei.

Zarte Hände am Lenkrad

Doch es gab auch Widerstand gegen Klischees in den zeitgenössischen Medien. Als 1928 bei einem Automobilrennen in Frankreich ein österreichischer Wagen der Marke Steyr als Erster über die Zielgerade raste, saß eine Französin am Steuer. Die „Allgemeine Automobil-Zeitung“ nahm dies zum Anlass, um die Vorurteile gegenüber „zarten Füßen“ an Bremse und Kupplung anzuprangern. Der Bericht rügte die teils „geistarmen“ und „skeptischen Urteile“ der Männer gegenüber Frauen im Rennsport: „Mit ziemlicher Uebereinstimmung wurde festgestellt, daß es sowohl der weiblichen Psyche an Eignung fehle, das rasche moderne Verkehrsmittel zu lenken, als auch, daß die körperliche Entwicklung der Frau auf die Dauer der Anstrengungen, die das Lenken eines Wagens ja doch verursacht, nicht gewachsen sei. Wie wir alle wissen, haben die (…) Damen aber alle gegen sie ins Treffen geführten Argumente ad absurdum geführt und (…) bewiesen, daß Auto und Lenkerin keine unvereinbaren Begriffe sind.“

Die Frage, ob Frauen und Sport vereinbar sind, griffen auch andere Berichte auf. Unter der Schlagzeile „Frauenfrage von heute: Athletisch oder graziös?“ forderte das „Illustrierte Sportblatt“ 1926 ein Umdenken. Noch vor kurzer Zeit, so heißt es im Artikel, habe allein das Wort Frauenathletik ein „gelindes Grauen“ ausgelöst. „Frauen und Athletik, das schienen zwei einander so entgegengesetzte Begriffe, daß ihre Verquickung nur Ausgeburt einer verschrobenen Phantasie sein konnte.“ Dem folgte ein Aufruf: „Man sehe sich die Mädeln auf unseren Sportplätzen einmal an, wie sie den Diskus werfen, springen oder laufen. Sie sind schön in den Linien ihrer Bewegung, in der maßvollen Kraft und in ihrer Lebensfreude. Sie sind schön, auch wenn sie im Wettlauf ein bisschen keuchen, wenn der Bubikopf derangiert oder gar die Laufschuhe ein bißchen ´verhatschelt` sind. Athletisch und graziös sind heute keine Gegensätze mehr. Sie waren es.“

Literatur:

Baum, Vicki (1962): Es war alles ganz anders. Erinnerungen. S. 377

Dorer, Johanna, Marschik, Matthias, (2016). Sportliche Avancen – Frauensport in Wien 1934–1938. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 27(3), 94–116.

Hargreaves, Jennifer (2001) Frauenboxen und verwandte Aktivitäten. In: Berliner Debatte, Initial 112001,76·88. S. 80

Schaper, Ulrike (2006): Das Boxen ist ein Sport wahrer Männlichkeit. Geschlecht im Ring: Boxen und Männlichkeit in der Weimarer Republik. In: Geschlechterkonkurrenzen. 2.-4. Februar 2006

Schmincke, Imke (2004): No decision: einige Überlegungen zum Stand des Geschlechterverhältnisses am Beispiel von Frauenfußball und Frauenboxen. In: Kurswechsel : Zeitschrift für gesellschafts-, wirtschafts- und umweltpolitische Alternativen, Wien, 1986 . – (2004),2, S.23 – 34

Einzelnachweise:

Illustrierte Wochenpost, November 1936

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?apm=0&aid=iwp&datum=19361106&seite=12

Illustrierte Kronen Zeitung. 18. September 1932

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=krz&datum=19320918&seite=2&zoom=33

Der Montag. 17.10.1927

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=mon&datum=19271017&seite=15&zoom=33&query=%22Hedy%2BBienenfeld%22&ref=anno-search

Der Tag. 28.5.1931

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=tag&datum=19310528&seite=6&zoom=33&query=%22Hedy%2BBienenfeld%22&ref=anno-search

Die Stunde. 27. September 1931

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=std&datum=19310927&query=%22boxschule+dianabad%22~10&ref=anno-search&seite=8

Illustriertes Sportblatt 25.9 1926

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ios&datum=19260925&seite=13&zoom=33&query=%22Athletin%22&ref=anno-search

Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt. 16. Juli 1921

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ios&datum=19210716&seite=3&zoom=33&query=%22Damensport%22&ref=anno-search

Die Frau. 8. Januar 1919

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=die&datum=19190108&seite=6&zoom=33&query=%22Damensport%22&ref=anno-search

Die Kleine Volks-Zeitung 27. August 1931

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=kvz&datum=19310827&seite=9&zoom=33&query=%22Die%2Bschoenste%2BSportlerin%22&ref=anno-search

Illustrierte Kronenzeitung. 24. Februar 1935

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=krz&datum=19350224&seite=24&zoom=33&query=%22schoenste%2BSportlerin%22&ref=anno-search

Illustrierte Kronen Zeitung, 21. Mai 1930

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=krz&datum=19300521&seite=4&zoom=33&query=%22schoenste%2BSportlerin%22&ref=anno-search

Der Morgen. Wiener Montagblatt. 3. Februar 1936

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=dmo&datum=19360203&seite=15&zoom=33&query=%22Frauen%22&ref=anno-search

Allgemeine Automobilzeitung. 1.8.1928

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=aaz&datum=19280801&seite=19&zoom=33&query=%22Allgemeine%22%2B%22Automobil%E2%80%91Zeitung%22&ref=anno-search

Illustrierte Kronenzeitung. 11.1.1930

https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=krz&datum=19300111&seite=12&zoom=33&query=%22Damensport%22&ref=anno-search

derstandard.at. Wie Frauensport auf das Ästhetische reduziert wurde.

https://www.derstandard.at/story/2000050487708/sporthistoriker-frauensport-wurde-auf-das-aesthetische-reduziert

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare