Themen

Hauptinhalt

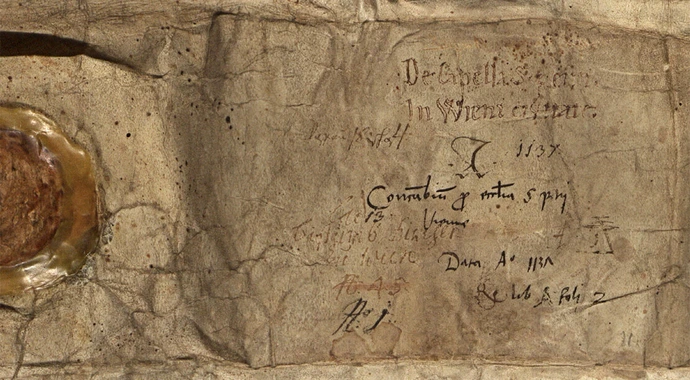

Mauterner Tauschvertrag, Detail, München, Bayerisches Hauptstaatsarchiv, Hochstift Passau Urkunden (802-1808) 39, in: Monasterium.net

Der Mauterner Tauschvertrag von 1137

Entscheidung zum Aufbruch

Jüngste Forschungen zu einer Urkunde von 1137 ermöglichen neue Einblicke in die Anfänge des hochmittelalterlichen Wien. Der Konsens der beiden maßgeblichen Herrschaftsträger stellte die Weichen für die Entwicklung des Ortes zum überregional bedeutenden Handels- und Herrschaftsmittelpunkt.

Dauerausstellung des Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums in der Volkshalle des Wiener Rathauses, 1927, Wien Museum, Inv.-Nr. 55456/7

Das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum im Roten Wien

Warum Museum?

Ein Museum, das nichts weniger als gesellschaftliche Utopie anstrebte: In der Zwischenkriegszeit dachten Otto Neurath und sein Team Wissensvermittlung völlig neu und erzielten damit Rekord-Besucherzahlen. Susanne Winkler und Werner Michael Schwarz im Interview über das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum.

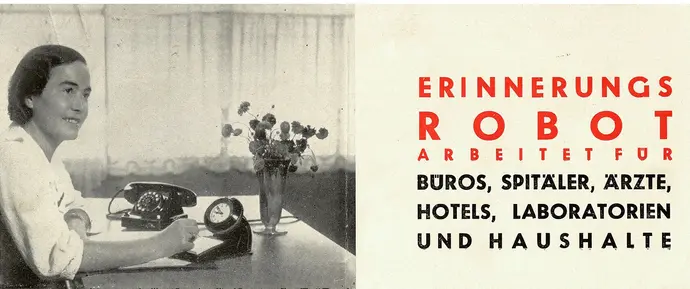

Werbung für den „Universal-Robot“ der Wiener Firma Beran, 1936

Erinnerungsfunktion bei historischen Uhren

Vergiss den Knoten im Taschentuch!

Als Gedächtnisstütze hat der einst vielzitierte Knoten im Taschentuch längst ausgedient: Denn vor etwa hundert Jahren kamen die Papiertaschentücher auf. Uhren mit Erinnerungsfunktion gab es zwar schon länger, doch ab den 1950er Jahren erlebten sie einen Boom.

Hundemarke des Vororts Hernals, 1890, Wien Museum: Inv.-Nr. 308465/32

Einführung der Hundesteuer in Wien

„...dass wir eigentlich von unseren Hunden leben!“

Ehe in Wien 1869 zum ersten Mal eine „Gemeindeauflage auf den Besitz von Hunden“ in Kraft trat, waren herumstreunende Straßenhunde keine Seltenheit im Stadtbild. Erhoffter Nebeneffekt dieser Steuer war die Eindämmung der Tollwut.

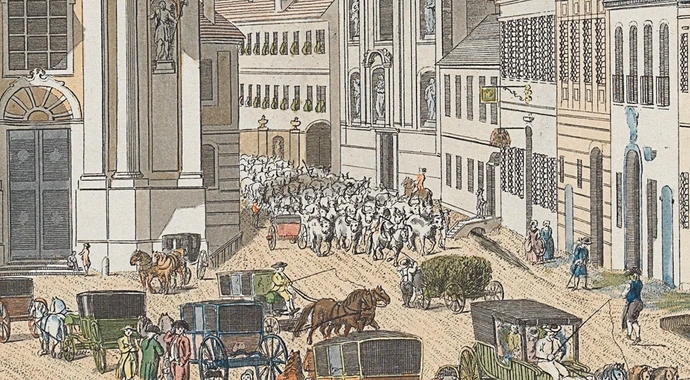

Trieb einer Herde ungarischer Rinder zwischen Nikolai- und Rochuskriche durch die Landstraßer Hauptstraße, Ausschnitt aus: Johann Andreas Ziegler: Pfarrkirche und Friedhof auf der Landstraße, 1783, Wien Museum, Inv. Nr. 64293

Nutztiere in der Stadt

Achtung, Viehtrieb!

Rinderherden, die über die Landstraßer Hauptstraße ziehen? Bis zum Aufkommen der Eisenbahnen war Viehtrieb ein Spektakel, das sich wöchentlich vor den Haustüren der Wiener:innen abspielte. Tiere gehörten lange Zeit zum Alltag in der Stadt, erst mit zunehmender Reglementierung und Industrialisierung der Fleischindustrie änderte sich das.

Ehemaliger Aufgang aus den Katakomben zum Deutschordenshaus, Foto: Thomas Keplinger

Die geheimen Gänge von Wien

Kopfgeburten im Kellergeschoß

„Der Kaiser fuhr unterirdisch in der Kutsche von der Hofburg bis Schönbrunn!“ So lautet eine der beliebtesten Untergrundlegenden Wiens. Weitere Geheimgänge meist kürzerer Distanz verorten Gerüchte hauptsächlich im Umfeld der Hofburg, seltener an der Peripherie. Ein Versuch, Fantasie von Wirklichkeit zu trennen.

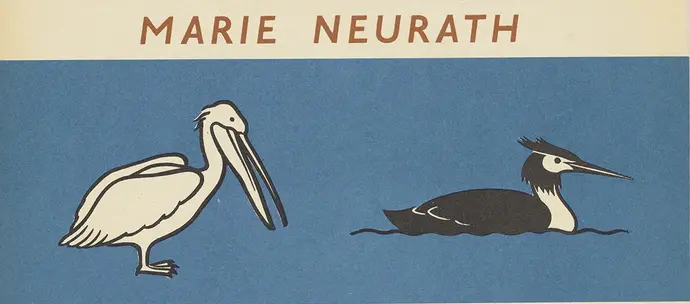

Marie Neurath: The Wonder World of Birds, London 1953, Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading (Ausschnitt)

Marie Neuraths Isotype-Kinderbücher

Bunte Bilder, große Themen

Mit der Bildsprache Isotype revolutionierte das Team rund um Otto Neurath die Visualisierung von Daten. Von denselben Prinzipien ausgehend, setzte die Grafikerin und Illustratorin Marie Neurath neue Maßstäbe bei Kinderbüchern: Ihre bunten Schautafeln erklärten Kindern rund um den Globus Menschheitsgeschichte und Wissenschaft.

Catalog von Marianne Bendl, K.U.K. Priv. Busenschützer-Fabrik Wien, 1893, Rückseite, Universitätsbibliothek der Universität Wien

Marianne Bendl und ihr Reform-BH

„...das Mieder ist der Feind der Gesundheit des Weibes“

Das Korsett war lange Zeit ein Must-have der Damenmode. Dem setzte sich erstmals eine in Wien ansässige Kleidermacherin und Unternehmerin entgegen: Marianne Bendl brachte den „Busenschützer“ auf den Markt und versuchte die Damenwelt so von ihrer Einschnürung zu befreien - nicht ohne gehörige Kontroversen auszulösen.

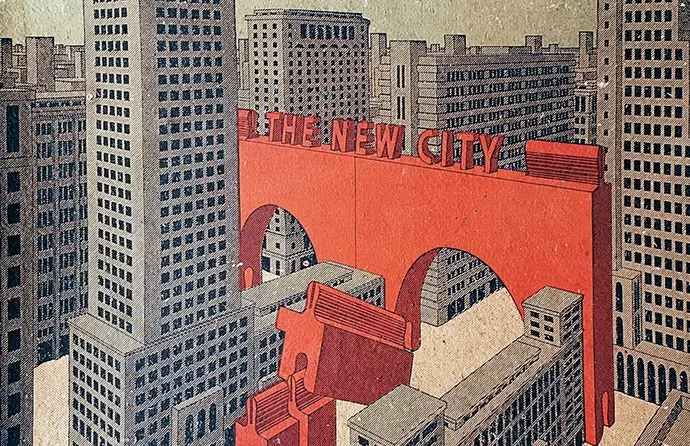

New City – Ingenius Baukasten, 1924 bis vermutlich 1929, Sammlung Claus Krieger

Historische Architektur-Baukästen

Als Frank bauen lernte

Im 18. Jahrhundert gab es in Europa die ersten Baukästen. Heute sind Bausteine in fast jedem Kinderzimmer in mehr oder weniger elaborierter Form zu finden – und beschäftigen auch Erwachsene oft stundenlang. Eine Spurensuche zwischen modularem Denken und Zerstörungslust, Bauhaus-Ästhetik und „Wiener Wundersteinen“.

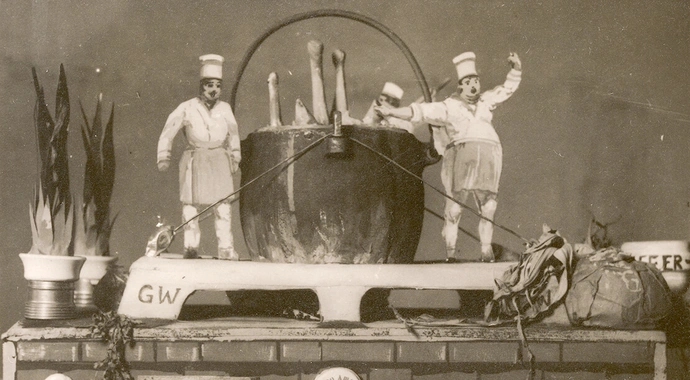

Ausschnitt aus Karneval-Album, Eintopf-Wagen: „Eintopfgericht“, Seite aus dem Album „Erster großer Karnevalszug in Wien, 19. Feber 1939. Modellaufnahmen“, Wien Museum, Inv. Nr. 78.661/6

Der „Eintopfsonntag“ in der Stadt der verwöhnten Gaumen

„Im Rathaus gab es Linsen mit Wurst“

Im nationalsozialistischen Deutschland wurde er bereits 1933 eingeführt, nach dem „Anschluss“ Österreichs gab es ihn auch in der „Ostmark“: den „Eintopfsonntag“. Vordergründig appellierte der ideologisch überhöhte neue Brauch an die Solidarität der „Volksgemeinschaft“ mit notleidenden „Volksgenossen“, tatsächlich handelte es sich um eine vor allem wirtschaftspolitisch motivierte Zwangsmaßnahme.