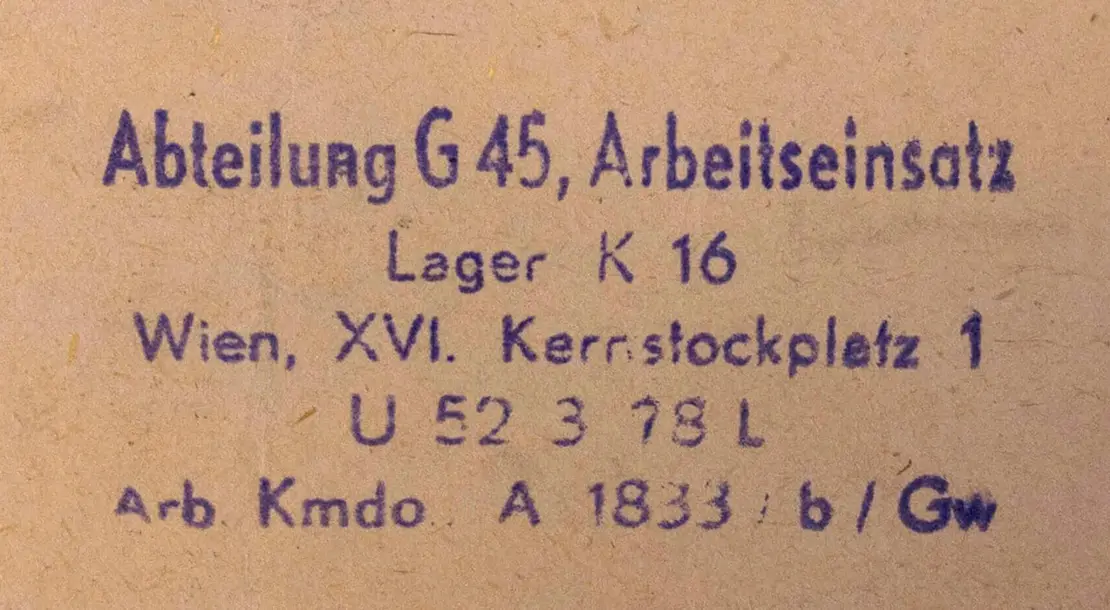

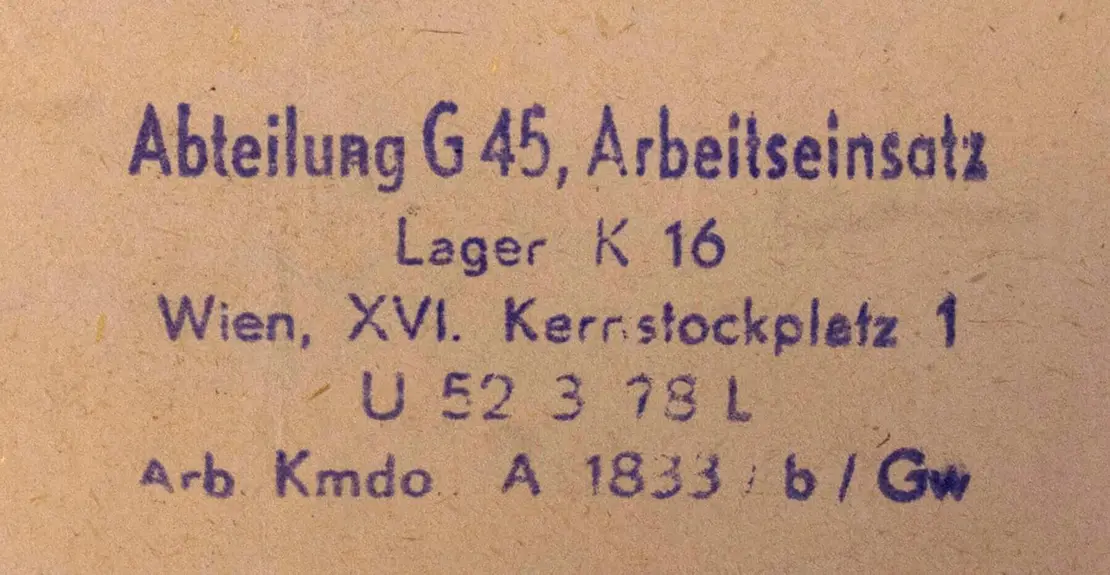

Der Stempel des Arbeitskommandos A 1833 b Gw. Quelle: WStLA

Hauptinhalt

Zwangsarbeit für die Stadt

Die Geschichte des Lagers K 16

Das Thema Zwangsarbeit während der NS-Zeit in Wien ist bis heute vergleichsweise wenig erforscht und nicht zuletzt in seiner Dimension einer breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Daher sollen hier zunächst ein paar grundsätzliche Fakten angeführt werden: Ende April 1941 waren im Landesarbeitsamtsbezirk Wien-Niederdonau 50.385 zivile ausländische Arbeiter:innen erfasst, Mitte Juli 1942 waren es bereits 116.618, Ende Juni 1943 230.288 und Ende September 1944 285.960. Die Zahl der Kriegsgefangenen in Wien-Niederdonau betrug im Juli 1940 17.041, im Dezember 1940 33.154 und Ende Juni 1942 55.928. Mitte August 1943 standen allein im Reichsgau Wien 13.169 Kriegsgefangene im Einsatz in Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Handwerk, Handel und Verkehr sowie im Öffentlichen Dienst oder in privaten Dienstzuteilungen. Von Mitte November 1943 bis August 1944 lag die Zahl bei rund 20.000, ehe sie bis Mitte November 1944 auf 10.506 sank.

Die Kriegsgefangenen und Zivilarbeiter:innen setzten sich aus Angehörigen verschiedenster Nationen zusammen, hauptsächlich stammten sie aus Frankreich, Serbien, Belgien, Böhmen und Mähren, Polen und der Sowjetunion sowie aus Italien. Die Zivilarbeiter:innen folgten anfangs den Versprechungen, für geleistete Arbeit besser als in ihren Heimatländern entlohnt zu werden, doch bald trat Ernüchterung an Stelle dieser Hoffnung, worauf die Zahl der sich freiwillig zum deutschen Arbeitseinsatz meldenden Personen sank. In der Folge griffen die deutschen Besatzer zu Methoden der Gewalt und verschleppten hunderttausende Menschen aus den besetzten Gebieten ins Deutsche Reich. Aus Zivilist:innen waren Zwangsarbeiter:innen geworden.

Die folgenden Ausführungen betreffen nicht die Gesamtheit der damals in Wien befindlichen Zwangsarbeiter:innen, sondern nur jene, die der Gemeindeverwaltung zugewiesen wurden. Die Erforschung der städtischen Zwangsarbeit brachte bisher kaum tiefschürfende Erkenntnisse hervor, weil die Akten der für die Organisation und Verwaltung des „Arbeitseinsatzes“ zuständigen Abteilung der Wiener Gemeindeverwaltung nicht erhalten geblieben sind. Dennoch sind zumindest überblicksartige Rekonstruktionen möglich, wie dieser Beitrag zeigt.

Etwa ab Ende 1940 setzte der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte in Diensten der Wiener Gemeindeverwaltung in größerem Umfang ein, sodass man sich Gedanken zu ihrer Unterbringung machte. In der Folge entstanden drei große Lager für Zivilarbeiter:innen im 4., 10. und 20. Bezirk, die etwa ab Frühjahr 1941 in Betrieb standen. Jenes im vierten Bezirk richtete man in festen Gebäuden im Freihausviertel ein, die beiden anderen waren Barackenlager zwischen der damaligen Laaerstraße und der Feuchterslebengasse (heute etwa bei der Laaer-Berg-Straße 37) und am Pater-Abel-Platz/Griegplatz (heute der Bereich zwischen Friedrich-Engels-Platz und Robert-Blum-Gasse). Die Gesamtkapazität dieser drei Lager betrug im Herbst 1942 4.200 Personen.

Im Sommer 1943 verlor Deutschland mit Italien seinen wichtigsten Bündnispartner, als Mussolini abgesetzt wurde und das Königreich Italien mit den Alliierten einen Waffenstillstand schloss. Deutschland war auf diesen Moment vorbereitet und stellte alle italienischen Soldaten, die sich in seinem Machtbereich in der Landeshälfte nördlich Roms befanden, vor die Wahl, entweder weiter an der Seite Deutschlands zu kämpfen oder zu arbeiten. Etwa 600.000 bis 650.000 von ihnen wurden daraufhin zwangsweise in den deutschen „Arbeitseinsatz“ eingegliedert. Hitler bestimmte, ihnen als Angehörige einer vormals verbündeten Nation nicht den Status von Kriegsgefangenen, sondern sogenannter italienischer Militärinternierter (IMI) zuzuweisen, wodurch die Regeln der Genfer Konvention für sie nicht galten. Da sie wegen der Abspaltung von Deutschland als Verräter galten, erfuhren sie in der Folge äußerst schlechte Behandlung. Bis der von Deutschland in der „Sozialrepublik Italien“ reaktivierte Mussolini im Sommer 1944 bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen für die IMI erwirkt hatte, waren bereits Zehntausende an den Auswirkungen von Misshandlungen oder mangelhafter Verpflegung und Ausstattung zu Tode gekommen.

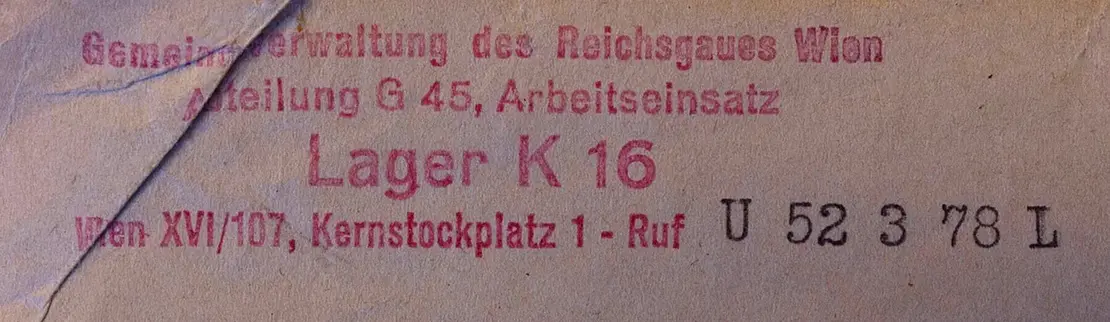

Etwa 3.000 IMI wurden im Herbst 1943 der Wiener Gemeindeverwaltung zugewiesen, die sie zum größten Teil in Schulen einquartierte, welche sich meist wegen mangelnder Luftschutzkeller nicht für den Unterrichtsbetrieb eigneten. Da der kommunale Sprachgebrauch nicht zwischen Kriegsgefangenen und Militärinternierten unterschied, handelte es sich bei diesen Lagern um Kriegsgefangenenlager, die mit dem Buchstaben K und dem Bezirk, in dem sie sich befanden, abgekürzt wurden. Ab Oktober 1943 richtete die Gemeindeverwaltung diese K-Lager ein – die ersten drei waren das K 12 in der Bischoffgasse 10, das K 16 am damaligen Kernstockplatz 1 (heute Familienplatz) und das K 22 in der Konstanziagasse 24. Bis Kriegsende folgte die Einrichtung weiterer 23 K-Lager in ganz Wien.

Im Laufe des Jahres 1944 richtete die Gemeindeverwaltung zusätzlich sieben sogenannte B-Lager ein, deren Abkürzung sich vom Begriff Behelfsheim ableitete. Dabei handelte es sich um Wohnbaracken, die großteils der Einquartierung „ausgebombter“ Familien dienten und im kleineren Maßstab auch der Unterbringung von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, deren Arbeitsstellen sich in der Nähe befanden. Zwischen 1941 und Kriegsende entstanden somit die drei oben angeführten städtischen Lager für Zivilarbeiter:innen, 26 K-Lager und mindestens sieben B-Lager. Die Gesamtzahl der von der Wiener Gemeindeverwaltung eingesetzten Zwangsarbeitskräfte betrug über 11.000 Personen.

Eines der für die Unterbringung der IMI eingerichteten Schulgebäude war die ehemalige Volksschule für Knaben und Mädchen am damaligen Kernstockplatz 1, dem heutigen Familienplatz in Ottakring. Wegen seiner Lage im 16. Bezirk erhielt dieses Kriegsgefangenenlager die Bezeichnung K 16 und wurde im Laufe des Oktobers 1943 mit etwa 450 IMI belegt.

Die italienischen Militärinternierten standen unter Verwaltung der Wehrmacht, die aus den im K 16 untergebrachten IMI das Arbeitskommando mit der Nummer „A 1833 b Gw“ bildete. Das „A“ weist auf das für die Verwaltung dieser Arbeitskommandos zuständige Stammlager XVII A in Kaisersteinbruch hin, die Zahl „1833“ zeigte, dass es sich um ein Arbeitskommando der Wiener Gemeindeverwaltung handelte, das „b“ wurde in die Nummer eingefügt, weil dieses Lager als zweites gegründet wurde und das Kürzel „Gw“ stand für die Stadt Wien als gewerblicher Bedarfsträger.

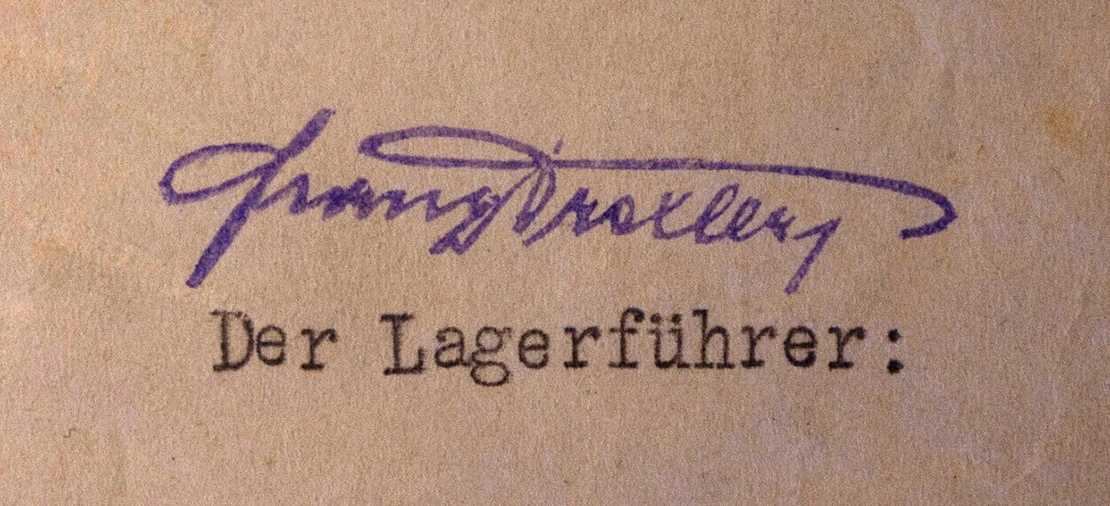

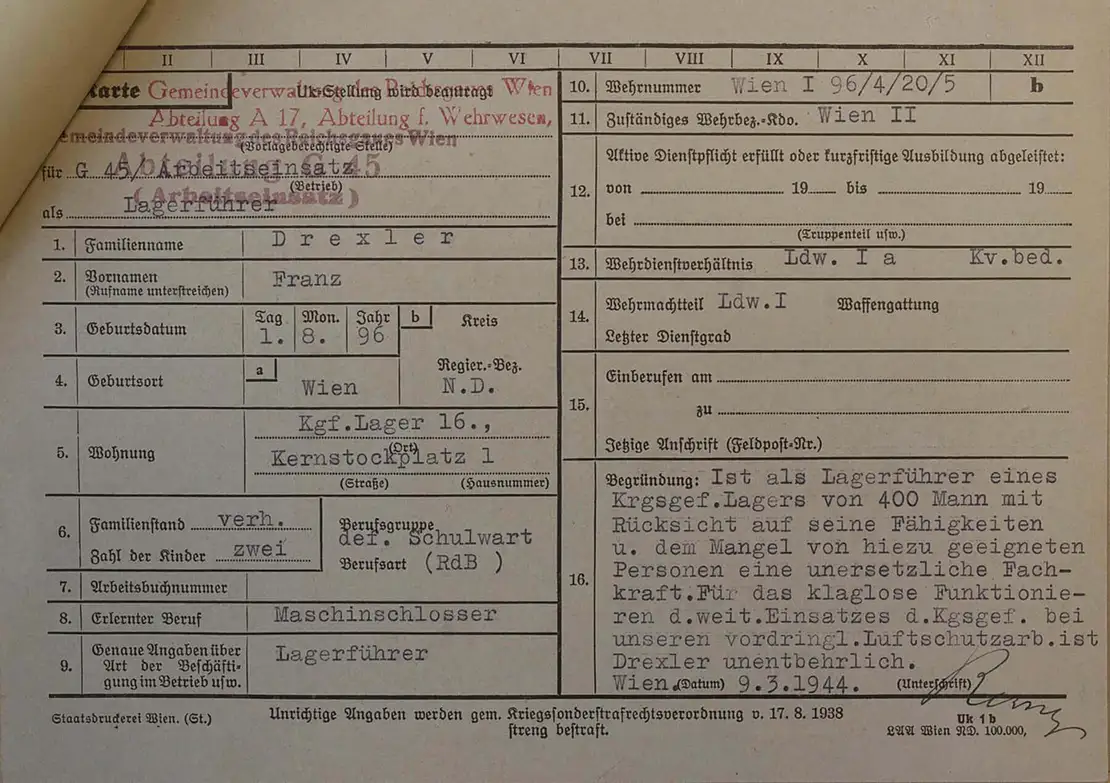

Mit der Leitung des Lagers betraute man den 1896 geborenen gelernten Maschinenschlosser Franz Drexler. Dieser war bereits im September 1932 der NSDAP beigetreten, arbeitete seit 1934 als Schulwart am Kernstockplatz 1 und wohnte auch hier.

Als die Gemeindeverwaltung Anfang März 1944 einen Antrag zur Unabkömmlichstellung (Uk-Stellung) Drexlers einreichte, beschrieb sie ihn als unersetzliche Fachkraft im Sinne der Aufrechterhaltung des weiteren IMI-Einsatzes beim Bau von Luftschutzanlagen. Zu diesem Zeitpunkt lebten etwa 400 Italiener im Lager, die unter Bewachung der vierten Kompanie des Landesschützenbataillons 892 standen.

Da Belegungslisten der städtischen Kriegsgefangenenlager nicht mehr existieren und die IMI wahrscheinlich im Sommer 1944 – noch während sie unter Verwaltung der Wehrmacht standen und nicht in Akten der Gemeindeverwaltung aufscheinen – in ein anderes Lager verlegt wurden, ist ihre namentliche Feststellung derzeit nicht möglich.

Die Belegung des Lagers änderte sich wahrscheinlich ab Juli 1944. Es diente nun der Einquartierung sogenannter Zivilinternierter aus Albanien und Serbien, die die SS gefangen genommen und zum Arbeitseinsatz nach Wien deportiert hatte. Stichprobenartige Überprüfungen ergaben ein auffälliges und für städtische Zivilarbeiterlager ungewöhnliches Resultat: Die hier untergebrachten Personen scheinen weder in den historischen Meldeunterlagen noch in den Listen der Wiener Gebietskrankenkasse auf. Das deutet darauf hin, dass diese Zwangsarbeiter:innen weiterhin unter Verwaltung der SS blieben, die sie der Wiener Gemeindeverwaltung für diverse Arbeitseinsätze zur Verfügung stellte. Die Leitung des Lagers blieb weiterhin in Drexlers Händen.

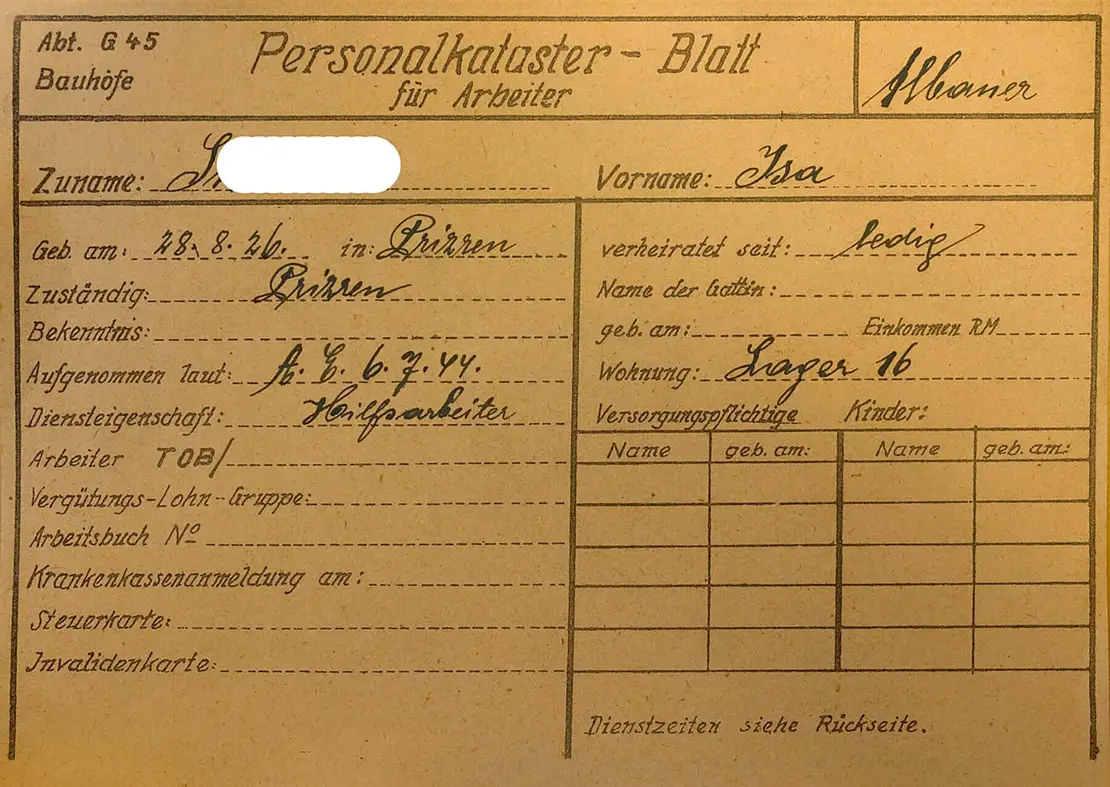

Die Unterscheidung zwischen albanischen und serbischen Insassinnen und Insassen des Lagers war kompliziert, wie das Beispiel des 1926 im serbischen Prizren geborenen Isa S. zeigt. Diese Stadt war Teil des albanischen Siedlungsgebiets, liegt aber jenseits der Grenze in Serbien – dennoch wurde Isa S. im Personalkataster der Bauhöfe, denen er am 6. Juli 1944 als Hilfsarbeiter zugewiesen wurde, als Albaner abgelegt.

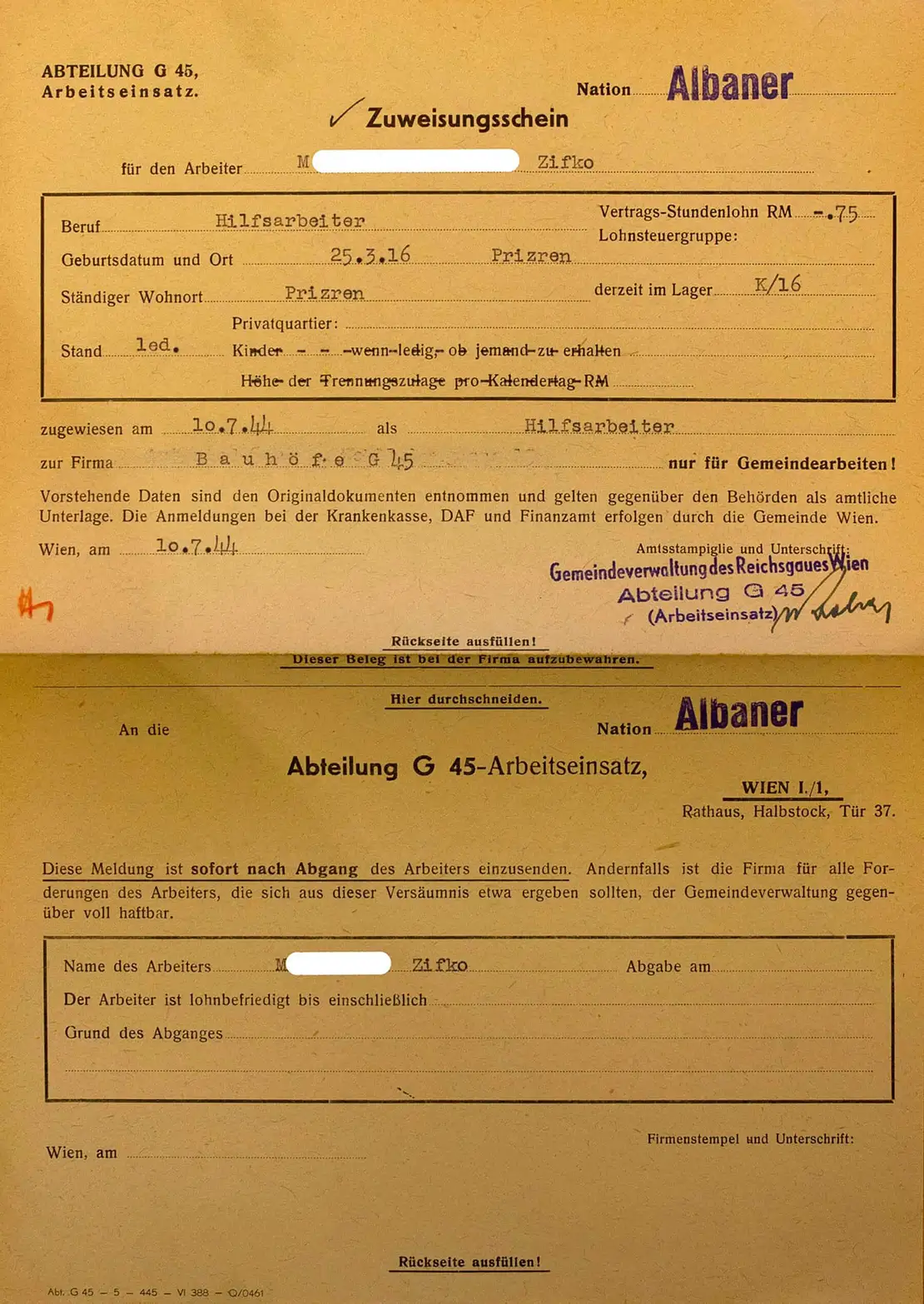

Das Gleiche galt für den 1916 ebenfalls in Prizren geborenen Zifko M., der ab 10. Juli 1944 für die Bauhöfe arbeiten musste.

Andere am Kernstockplatz einquartierte Zwangsarbeiter:innen kamen etwa in der Baustoff- und Estrichgesellschaft Heinrich Kriwanek, in einer nicht näher bezeichneten Zementfabrik, bei der Trümmerräumung an Bahnstrecken oder bei Instandsetzungsarbeiten in der Kanalisation zum Einsatz.

Ebenfalls am 10. Juli 1944 trat ein weiterer städtischer Mitarbeiter seinen Dienst im Lager am Kernstockplatz an. Der 1889 geborene Franz Reinisch, der zuvor bereits einige Jahre als Straßenarbeiter bei der Stadt Wien beschäftigt war, erfüllte hier die Funktion eines Aufsichtsorgans. Dabei handelte es sich um ein Arbeitsverhältnis im Status eines sogenannten Kriegsaushelfers, das zwar auf unbestimmte Zeit, aber längstens auf Dauer des Krieges geschlossen wurde. Reinischs Dienstantritt untermauert den Juli 1944 als Zeitraum des Wechsels in der Lagerbelegung. Dem von einer Landesschützenkompanie bewachten IMI-Arbeitskommando folgten somit albanische und serbische „Zivilinternierte“ unter der Aufsicht städtischer Wachorgane. Ein weiteres Indiz für den Zeitpunkt dieses Vorgangs bilden die Daten der im Wilhelminenspital behandelten Albaner:innen und Jugoslaw:innen. Angehörige dieser Gruppen mit der Adresse Kernstockplatz 1 erscheinen erst ab 18. Juli 1944 in den entsprechenden Listen. Obwohl das Gebäude ab diesem Zeitpunkt kein Kriegsgefangenenlager mehr darstellte, sondern ein Zivilarbeiter:innenlager, verwendete man das Kürzel „K 16“ auch in der Folgezeit im Schriftverkehr weiter.

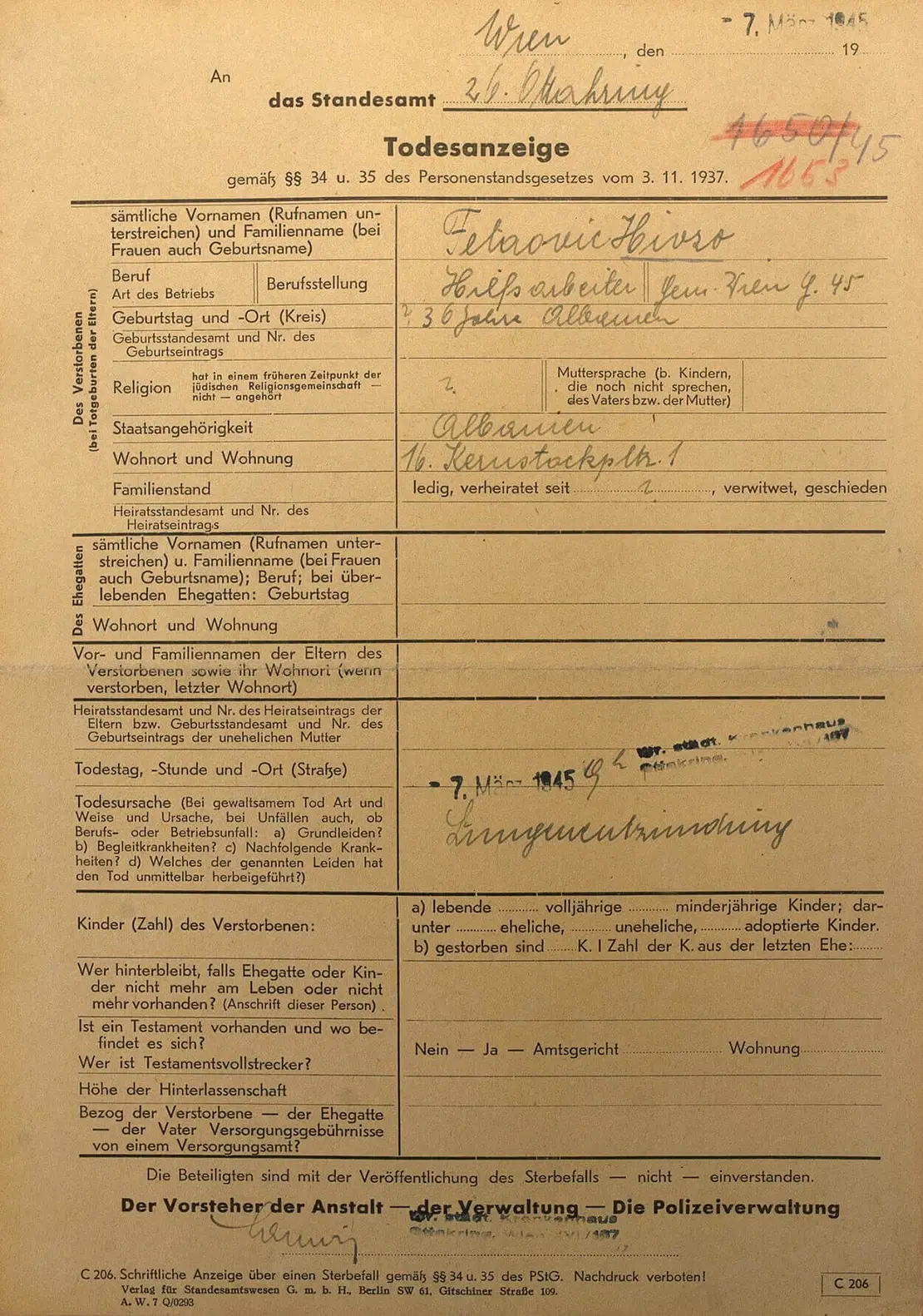

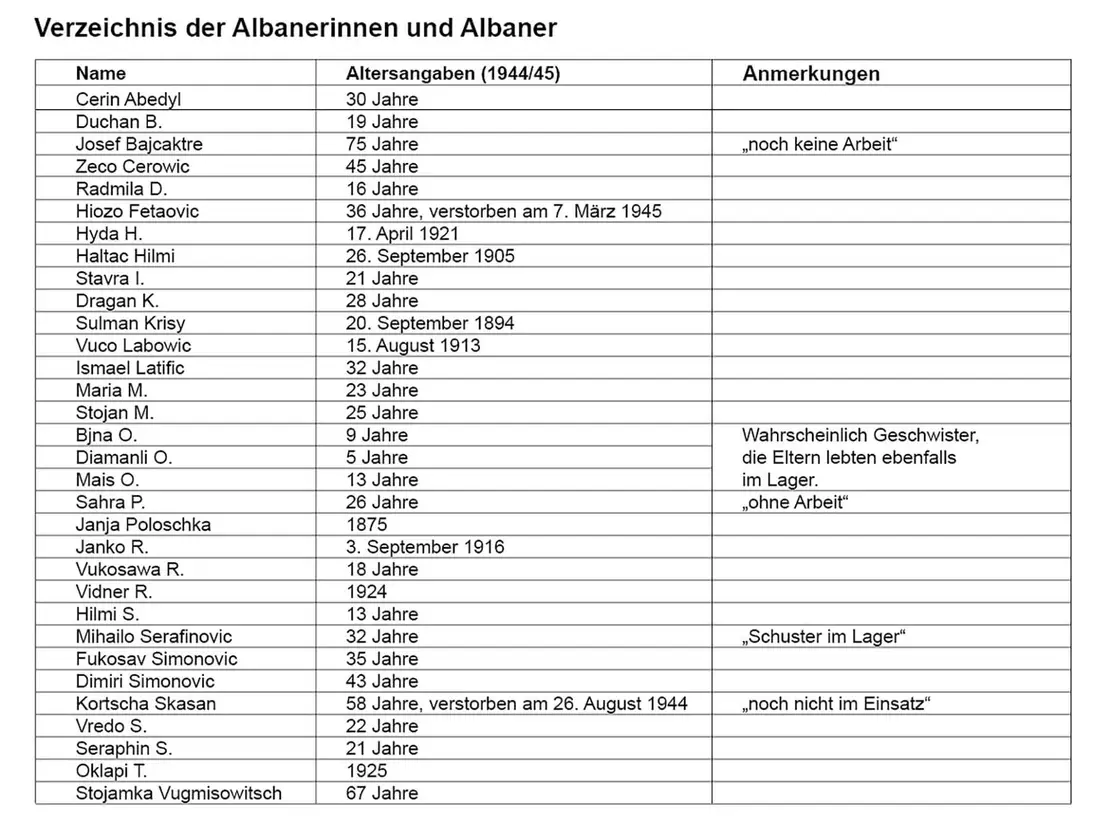

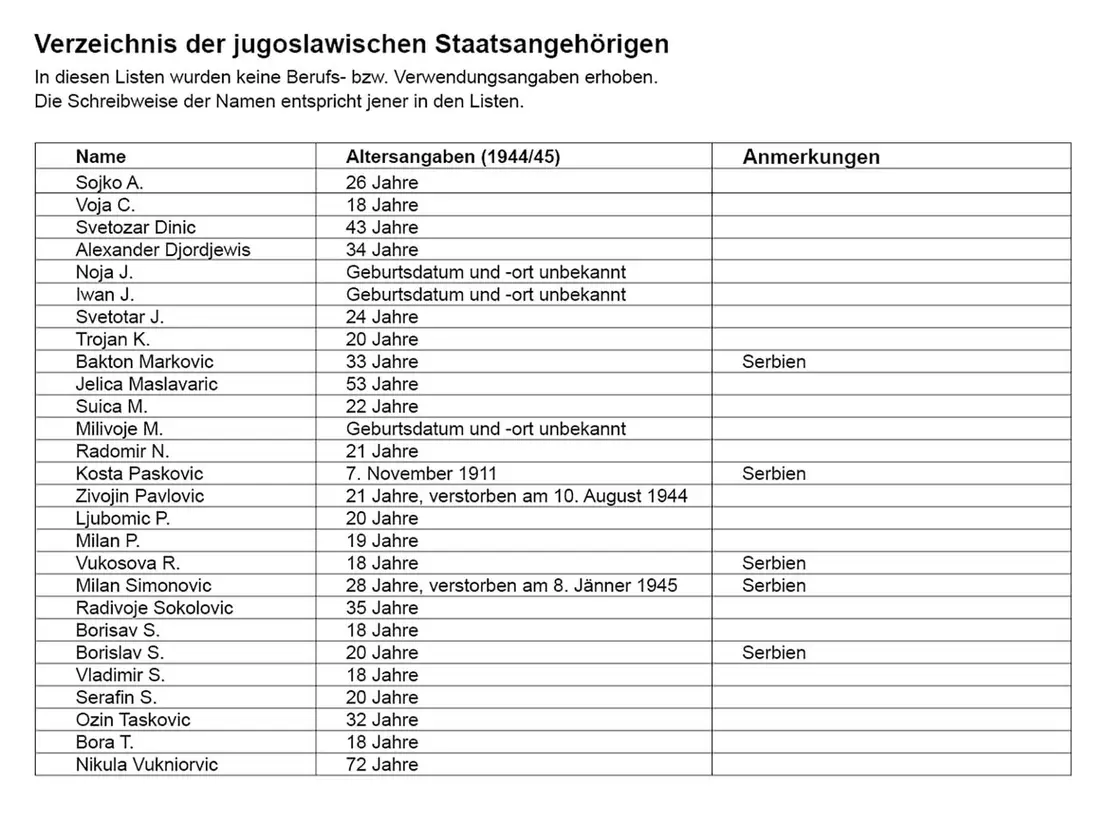

Die Listen der während des Zweiten Weltkriegs im Wilhelminenspital behandelten Personen (eine zentrale Quelle bei der Erforschung der Zwangsarbeit in Wien) enthalten einige im Lager am Kernstockplatz 1 einquartierte albanische und „jugoslavische“ Zwangsarbeiter:innen. Sie alle befanden sich im Zeitraum zwischen Mitte Juli 1944 und Anfang April 1945 für wenige Tage bis zu mehreren Wochen zur ärztlichen Behandlung im Krankenhaus. Mit Ausnahme der Kinder und wo es extra angeführt wurde, scheinen sie als Hilfsarbeiter:innen auf. Obwohl diese Listen die Belegung des Lagers nicht vollständig wiedergeben, zeigen sie deutlich die Altersverteilung der Gefangenen vom Kleinkind- bis ins Greisenalter. Ganze Familien verschleppte die SS zum Arbeitseinsatz ins Deutsche Reich. Die Schreibweise der Namen entspricht jener in den Listen (alle nach 1915 geborenen Personen, deren Sterbedatum nicht bekannt ist, wurden anonymisiert):

Nachdem Italien im September 1943 als Achsenmacht weggefallen war, beabsichtigte der Wiener Bürgermeister Hanns Blaschke, ab Frühling 1944 etwa 300 albanische Studentinnen und Studenten in Wien aufzunehmen, „die aus politischen Gründen von Tirana nach Wien gebracht werden müssen, da sie bisher in Rom studierten und dem deutschen Kulturkreis zugeführt werden sollen.“ Ihre Unterbringung erfolgte im Rahmen der Betreuung durch die akademische Auslandsstelle des Studentenwerks in einem Heim im 13. Bezirk, Feldmühlgasse. Mitte Juli verrichtete ein Zwangsarbeitertrupp aus dem Lager K 16 in der Nähe der Hietzinger Brücke (heute Kennedybrücke) diverse Arbeiten. Als die Studierenden die albanischen Zwangsarbeiter:innen bemerkten, trafen privilegierte mit versklavten Landsleuten zusammen. Der Universitätsprofessor und Ethnologe Hugo Adolf Bernatzik erhielt von der Kontaktaufnahme Kenntnis und bat um Verlegung der Zivilarbeiter:innen an einen anderen Ort: „Ich erfahre eben zu meinem Entsetzen, dass albanische Zivilisten, die aus politischen Gründen in Albanien von der SS interniert wurden, zum Arbeitseinsatz ausgerechnet nach Wien geschickt wurden, im Lager […] K 16 […] wohnen und an der Hietzinger Brücke arbeiten. Die Studenten des Heimes sind bereits mit ihnen in Verbindung getreten, die Auswirkungen sind begreiflicherweise katastrophaler Natur. Ich bitte Sie raschest den Versuch zu unternehmen, dass die Zivilinternierten aus der Gegend des Heimes verschwinden, bezw. womöglich in einer anderen Stadt eingesetzt werden, da sonst unsere ganze Erziehungsarbeit an den Studenten in Frage gestellt ist.“ In der Folge ordnete man die Zwangsarbeiter:innen zu Behelfsheimbauten nach Rodaun ab.

Unmittelbar nach dem Kampf um Wien spielten sich im Lager am damaligen Kernstockplatz dramatische Szenen ab: „Es wird bescheinigt, daß die Dienstwohnung des Schulwartes Franz Drexler […] durch die dort untergebrachten albanischen Arbeiter nach dem Einmarsch der Roten Armee vollständig ausgeplündert wurde.

Franz Drexler und seine Frau Viktoria wurden von den ausländischen Arbeitern verschleppt.“

Die in Wien zurückgebliebenen Söhne der Familie Drexler erhielten im Mai 1945 getrennte Nachrichten von ihren Eltern, woraus sie schlossen, dass sich die beiden an unterschiedlichen Orten in Gewahrsam befanden. Der Brief des Vaters stammte angeblich aus Lwiw (deutsch: Lemberg)/Ukraine. Es folgten keine weiteren Nachrichten. Erst langsam lichtete sich der Nebel, der die Ereignisse überdeckt hatte. Im Jänner 1949 verfasste die MA 55 (Verwaltung der Volks-, Haupt- und Sonderschulen) eine klare Begutachtung zu Drexler hinsichtlich seiner Übernahme in den neuen Personalstand der Stadt Wien, sollte er eines Tages zurückkehren: „Wie […] bekannt wurde, hat er diese Ostarbeiter wiederholt mißhandelt und war daher bei ihnen sehr unbeliebt. Beim Einmarsch der russ[ischen] Truppen im April 1945 wurde er von diesen samt seiner Familie aus der Schule entfernt. Er soll sich angeblich irgendwo in Polen befinden.“ Für eine Übernahme in den neuen Personalstand war Drexler gemäß der Begutachtung nicht geeignet. Der letzte Status zu seiner Abgängigkeit stammt vom 7. Mai 1958 und lautet: Vermisst.

Die ehemalige Schule am Kernstockplatz diente nach Kriegsende der Unterbringung von Flüchtlingen, die sich zum größten Teil aus vertriebenen „Volksdeutschen“ aus der Tschechoslowakei, ehemaligen Zwangsarbeiter:innen, Kriegsgefangenen, Angehörigen der Wehrmacht und umgesiedelten Südtirolern zusammensetzten, die von der Wiener Flüchtlingsfürsorge betreut wurden. Im Jänner 1948 lebten 232, im Jänner 1949 192, im Dezember 1950 167, im Dezember 1951 138 und im Dezember 1952 108 Flüchtlinge im Lager. Im März 1954 endete die Verwendung des Hauses als Flüchtlingslager. Eine Schule wurde in der Folge hier nicht mehr betrieben. Das Gebäude ging später in Bundeseigentum über und wurde durch einen Neubau ersetzt, in dem sich heute das Polizeikommissariat Ottakring befindet. 1992 erfolgte die Umbennenung des Platzes in „Familienplatz“, nachdem die Nähe des namensgebenden Priesters und Dichters Ottokar Kernstock zum Nationalsozialismus politische Diskussionen ausgelöst hatte.

Literatur und Websites

Florian Freund, Bertrand Perz: Die Zahlenentwicklung der ausländischen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen auf dem Gebiet der Republik Österreich 1939–1945, in: Veröffentlichungen der Österreichischen Historikerkommission. Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich, Bd. 26/1 (Wien/München 2004)

Hermann Rafetseder: Lager und lagerartige Unterkünfte der NS-Zeit in Wien für das Online-Lexikon „Wien Geschichte Wiki“, auf Basis von Material des Österreichischen Versöhnungsfonds (Linz 2017)

Magistrat der Bundeshauptstadt Wien (Hg.): Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien vom 1. Jänner 1948 bis 31. Dezember 1949, S. 234, online unter:

www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/periodical/pageview/1446442 (28. Jänner 2025)

Magistrat der Bundeshauptstadt Wien (Hg.): Die Verwaltung der Bundeshauptstadt Wien vom 1. Jänner 1950 bis 31. Dezember 1951, S. 129, online unter:

www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/periodical/pageview/1447050 (28. Jänner 2025)

Statistisches Amt der Stadt Wien (Hg.): Jahrbuch der Stadt Wien 1952, S. 86, online unter:

www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/periodical/pageview/2139125 (28. Jänner 2025)

Wien Geschichte Wiki: Flüchtlingslager, online unter:

www.geschichtewiki.wien.gv.at/Flüchtlingslager (28. Jänner 2025)

Quellen

BArch, RH 53–17, Wehrkreiskommando XVII (Wien)

WStLA, Kleine Bestände: Allgemeines, A1 – I/1 – Bürgermeister und Vizebürgermeister: 11.1 – Handregistratur, Vizebürgermeister Blaschke 1941–1943

WStLA, Magistratsdirektion, A1 – Allgemeine Registratur

WStLA, Stadtbauamt/Stadtbaudirektion; MD-BD, A1 – Allgemeine Registratur

WStLA, M.Abt. 116 – Standesamt Ottakring, A3 – C; ST – Sterbebuchakten

WStLA, M.Abt. 202, A5 – Personalakten

WStLA, M.Abt. 209.3, A1.47 – ‚Suchaktion Ausländer‘

WStLA, M.Abt. 722, A9 – Lohnblätter

WStLA, M.Abt. 722, A11 – Lohnverrechnungen

WStLA, M.Abt. 722, A12 – Personalangelegenheiten

Zitate

Abschnitt „Ein ‚katastrophales‘ Zusammentreffen“, Zitat 1: WStLA, Magistratsdirektion, A1 – Allgemeine Registratur, Zl. 1095/1944.

Abschnitt „Ein ‚katastrophales‘ Zusammentreffen“, Zitat 2: WStLA, Stadtbauamt/Stadtbaudirektion; MD-BD, A1 – Allgemeine Registratur, Zl. G/1371/1944.

Abschnitt „Das Schicksal des Lagerführers“, Zitat 1: WStLA, M.Abt. 202, A5 – Personalakten 1. Reihe: Franz Drexler, 01.08.1896, Betreff: Wohnungsplünderung XVI., Kernstockplatz 1, Drexler, 23. März 1946.

Abschnitt „Das Schicksal des Lagerführers“, Zitat 2: WStLA, M.Abt. 202, A5 – Personalakten 1. Reihe: Franz Drexler, 01.08.1896, Betreff: Drexler Franz, Schulwart, Begutachtung, 22. Jänner 1949. Die Verwendung des Begriffs „Ostarbeiter“ war unzutreffend, da albanische Zwangsarbeiter:innen nicht unter die Definition des Begriffs „Ostarbeiter“ fielen.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Bevor das Gebäude abgerissen wurde, gab es darin ein Marionettentheater und auch ein großer "Woboril-Saal" konnte für Veranstaltungen genutzt werden.