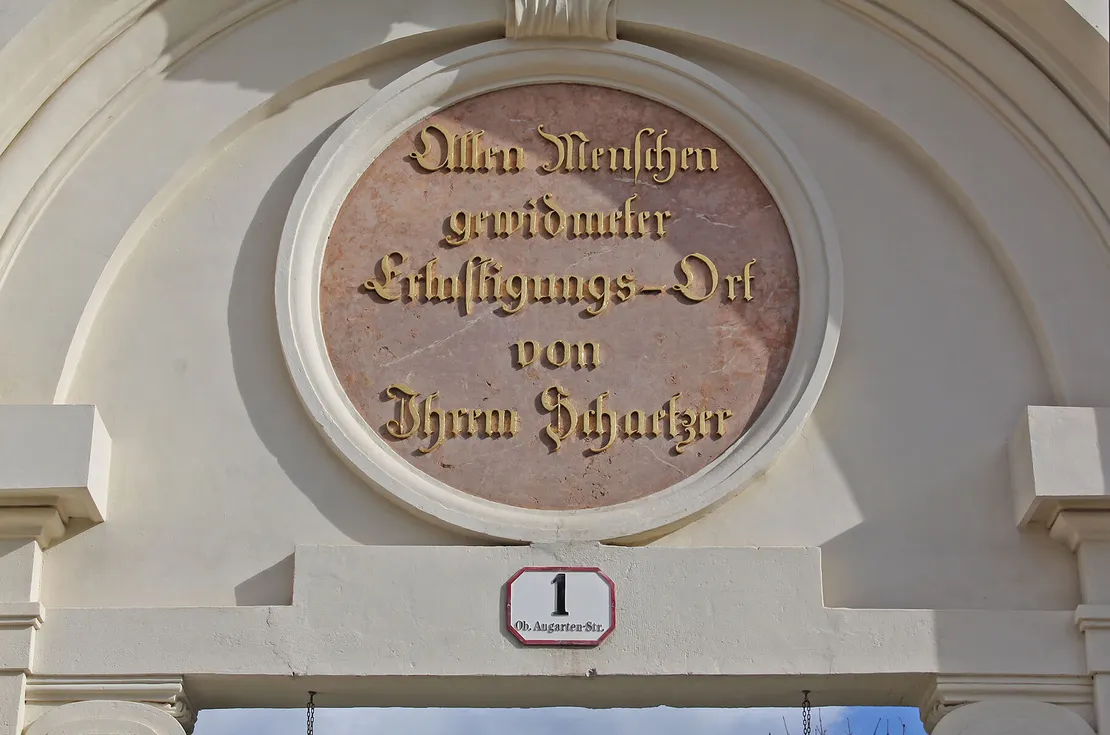

Eingang in den Augarten (Obere Augartenstraße). Foto: Christian Hlavac

Hauptinhalt

250 Jahre Öffnung des Augartens

Des Kaisers PR-Coup

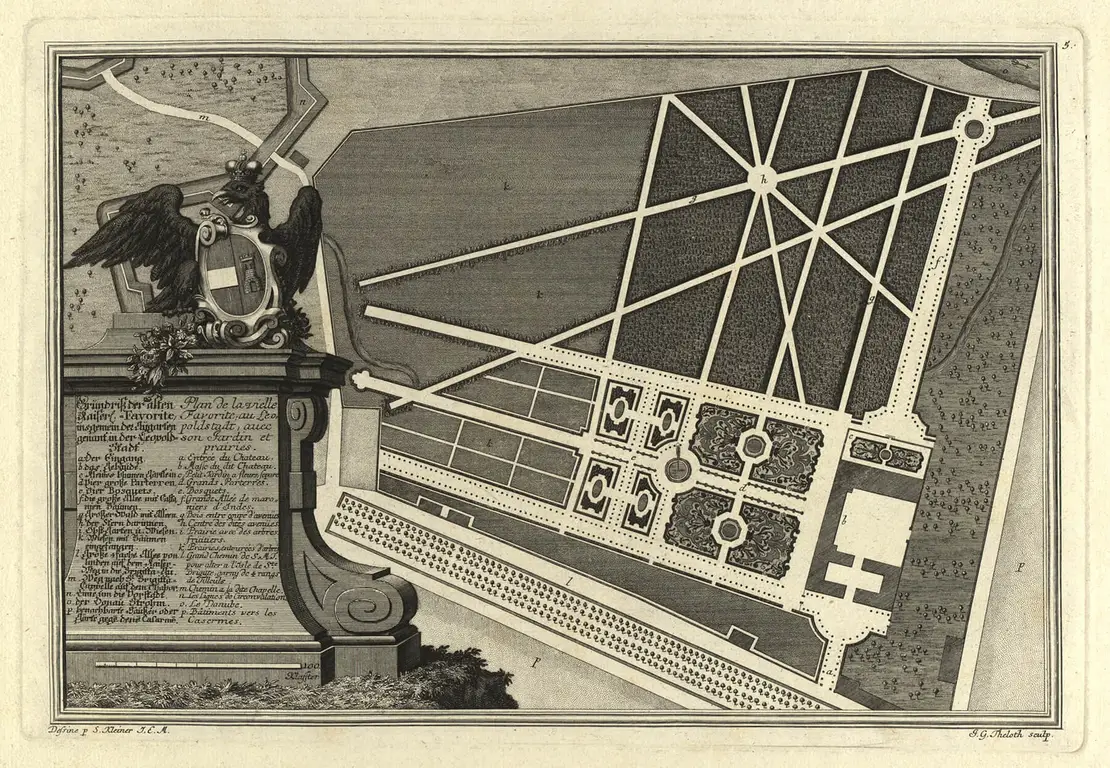

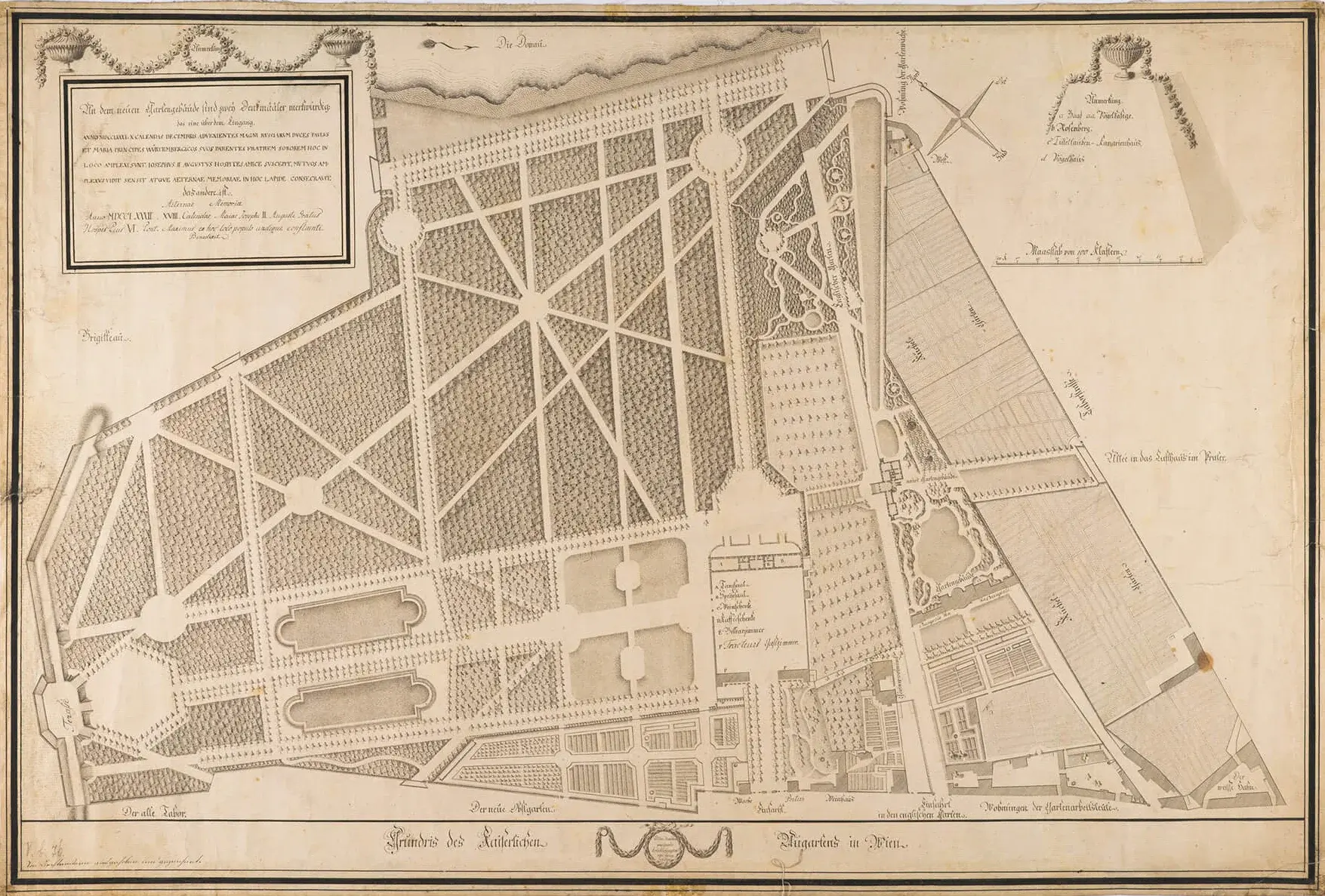

In den ausgedehnten Donauauen beim heutigen Augarten im zweiten Wiener Gemeindebezirk (Leopoldstadt) dürfte bereits Kaiser Matthias (Regierungszeit 1612–1619) ein Jagdschloss besessen haben. Sein Nach-Nachfolger Kaiser Ferdinand III. (Regierungszeit 1637–1657) ließ Mitte des 17. Jahrhunderts einen Garten in der Au anlegen, der durch Ankauf angrenzender Liegenschaften unter Kaiser Leopold I. (Regierungszeit 1658–1705) vergrößert und zu einem Lustgarten erweitert wurde. Das mit den Gärten vom Kaiser im Jahr 1677 als Sommerresidenz erworbene benachbarte Palais des Johann Franz Graf von Trautson wurde nach seiner Zerstörung 1683 im Zuge der Belagerung Wiens als Ruine belassen. Von diesem Gebäude hat sich nur eine Mauer erhalten. Im Jahr 1712 wurde der direkt im Westen an das einstige Trautsonʼsche Palais anschließende kaiserliche Garten im barocken Stil mit aufwendigen Broderieparterres gestaltet.

Trotz der Zerstörung des Hauptgebäudes nutzte das Kaiserhaus weiterhin den Augarten vor allem als Erholungsort. Im Mai 1714 verweilte beispielsweise die Kaiserwitwe Wilhelmina Amalia für einige Stunden im Garten. Einige Wochen später „belustigte“ sie sich hier „mit Schiessen“, um noch am gleichen Abend wieder in die Hofburg zurückzukehren, denn nach der Zerstörung des ehemaligen Trautsonʼschen Palais gab es keine Wohnmöglichkeiten im Augarten mehr.

Auch wenn das Hauptgebäude nicht wieder aufgebaut wurde, blieb der Garten an sich zugänglich. So erwähnt der preußische Freiherr Karl Ludwig von Pöllnitz nach seinem im Jahr 1729 erfolgten Besuch in Wien, dass der aus seiner Sicht wenig beeindruckende Augarten die „anmuthigsten Spatzier-Gänge“ durch deren „Gehöltze“ enthalte und vor allem des Abends von „ehrbaren Leuten“ besucht würde. Ein zweiter kurzer Bericht stammt vom Thüringer Johann Basilius Küchelbecker. In seiner 1730 in Hannover erschienenen Publikation über Wien und den Kaiserhof heißt es: „Eine sehr schöne und angenehme Promenade ist der so genannte Au-Garten, oder die alte Kayserliche Favorita, welcher den gantzen Sommer hindurch offen stehet, und derjenige Ort ist, allwo man gegen Abend le beau monde de Vienne gemeiniglich antrifft.“ Wolle man „alleine seyn, und seinen Gedancken in der Solitude [= Einsamkeit] Audienz geben, so sind in dem Walde so viel gehauene Gänge, daß man über eine Stunde in solchen herum gehen kan, ohne einem andern zu begegnen.“ In einem späteren Kapitel spricht er von demjenigen Ort, der „den Sommer über zu der ordinairen [= gewöhnlichen] Promenade dienet, und täglich von denen vornehmsten besucht wird. Es ist aber derselbe ein grosser weitläufftiger Garten, mit schönen Aléen von Linden und Castanien-Bäumen und zierlichen par-terres, so mit allerhand Blumen besetzet, versehen.“ Im Jahr 1741 schreibt der Wien besuchende Deutsche Johann George Keyßler: „Der Au-Garten steht zu aller Jahres-Zeit offen, und ist wegen seiner angenehmen Gänge, Hecken und luftigen Wäldlein niemals ohne vornehme Leute.“ Im selben Jahr meint Anselm Desing, dass im Augarten „gewöhnliche und allgemeine Spatzier-Gäng“ vorhanden seien. Und im Jahr 1765 heißt es in einer Beschreibung Wiens von Pater Mathias Fuhrmann über den Augarten, dass sich in diesem ein Grün befände, welches an Sommerabenden den Adel „in grosser Anzahl dahin einladet, und wird nun jedermann verstattet[,] diesen Lust-Ort zu betretten, den vorhero nur die Kaiser, und andere höchste Herrschaften genossen haben.“

Diese und weitere zeitgenössischen Publikationen zeigen, dass erstens der Augarten allen vornehmen Leuten – ohne dass genau bestimmt werden kann, wer konkret mit diesem Begriff gemeint ist – schon im frühen 18. Jahrhundert zugänglich war und zweitens auch Personen anderer Gesellschaftsschichten und Reisende das Areal betreten durften.

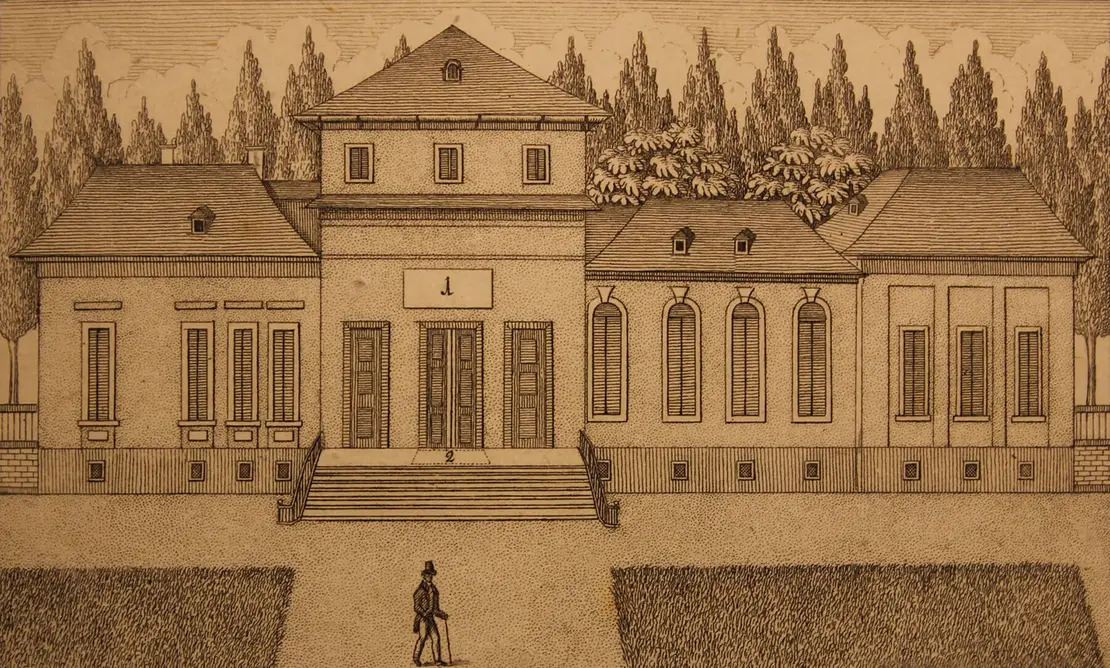

Dass der Augarten als öffentlicher grüner Erholungsort im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer mehr an Bedeutung gewann, zeigt eine Nachricht in der regierungsnahen Zeitung „Wienerisches Diarium“ vom 7. Dezember 1774: „Da seit ein paar Jahren her, Ihre Majestäten wahrgenommen haben, daß das Wiener Publikum unterschiedlichen Standes, sich vorzüglich des im Augarten erlaubten öffentlichen Spatzierganges häufig bediente; so haben Allerhöchstdieselbe entschlossen, diesen Garten, samt seinen Gebäuden gänzlich dem Publiko zu seiner Unterhaltung zu widmen […].“ Zehn Tage später heißt es im Wienerischen Diarium, dass zuvor jedoch noch „einige Zurichtungen und Verbesserungen“ im Augarten vorgenommen werden müssten und ein Traiteur – also ein Wirt – gesucht werde, der „sowohl des grössern- als mindern Publici im Sommer und Winter, sowohl mit ganzen Mittag- oder Nachtmahlen, als Frühstücken oder Rinfreschi [= Erfrischungen] etc.“ bediene. Angebote von Interessierten müssten, so die Zeitung, bis Drei Heilige Könige des kommenden Jahres 1775 beim Statthalter eingereicht werden. Die Eröffnung des Wirtshauses werde jedoch erst nach Vollendung der Arbeiten an den Gebäuden gestattet werden. Für die Lokaleröffnung peilte man einen Termin um den 1. Mai 1775 herum an. Das Lokal wurde im sogenannten Saalgebäude untergebracht, welches – nach den Zerstörungen von 1683 – unter Kaiser Joseph I. um 1705 für seine Mutter Eleonora Magdalene, die Witwe von Kaiser Leopold I., umgebaut worden war.

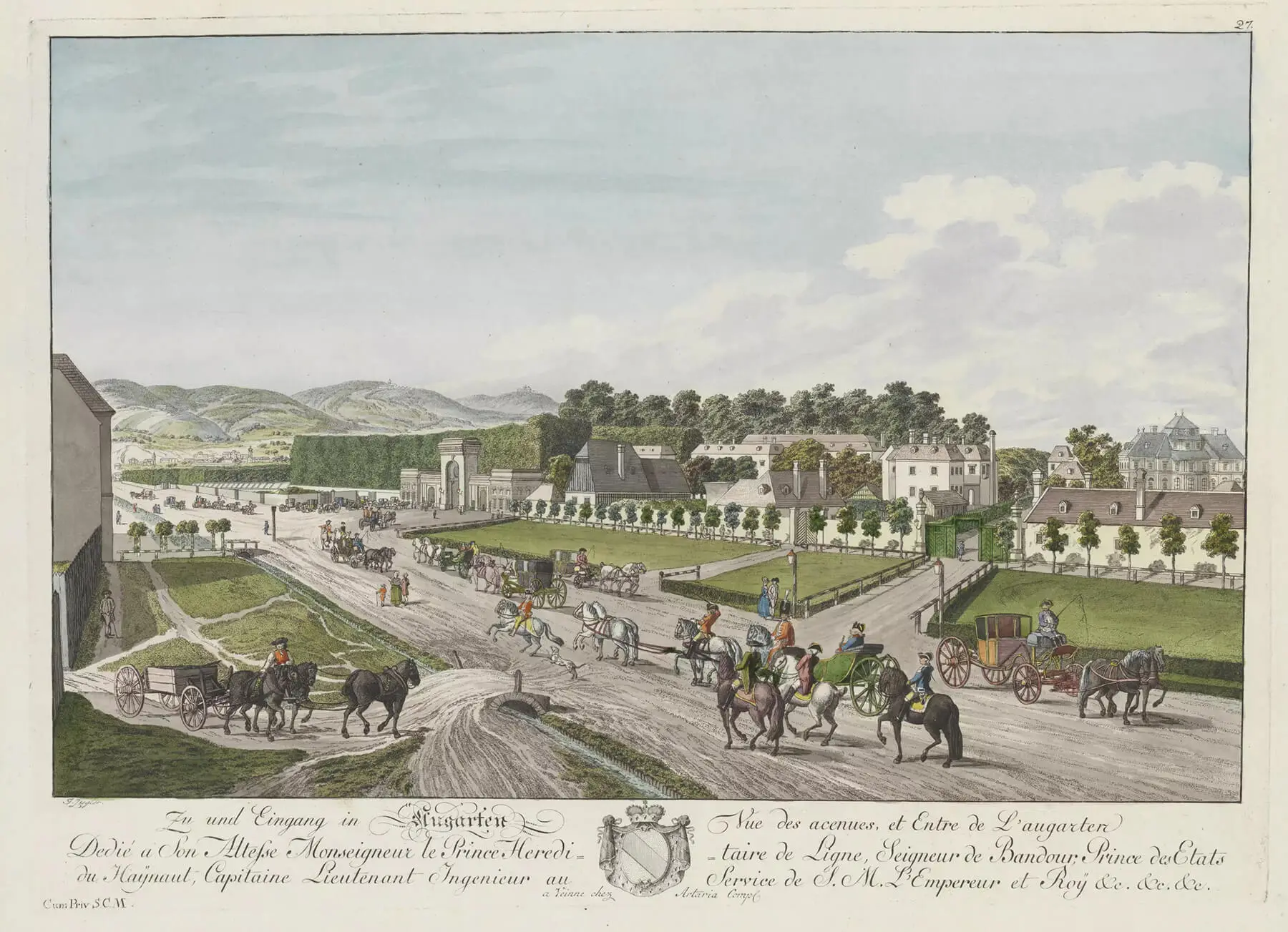

Am 8. April 1775 veröffentlichte das Wienerische Diarium ein „Avertissement“, also eine offizielle Nachricht: „Da die Zeit herannaht, daß der Augarten, welchen Ihre k. k. Majestäten zur Ergötzung des allhiesigen Publikums allergnädigst gewiedmet, und zu desselben Eröfnung den letzten dieß Monats Aprils bestimmt haben, so wird solches dem allhiesigen Publikum mit dem Beysatze zu wissen gemacht, daß selber ohne Ausnahme das ganze Jahre zu allen Tagen, Vor- und Nachmittag offen stehen, und darinn alles dasjenige zu handeln erlaubt seyn würde, was eine vernünftige Polizey gestatten kann, und in allen übrigen Tanzsälen oder Gärten erlaubt ist.“ Das entsprechende Eröffnungsfest mit einem abendlichen Feuerwerk von Peter Paul Girandolini fand auf der in der Nähe gelegenen Donauwiese statt. Ob dieses Fest am 30. April 1775 stattfand oder aufgrund von Regen auf den nächsten Tag verlegt worden war, kann heute nicht mehr eindeutig geklärt werden. Jedenfalls gilt der 1. Mai 1775 heute als magisches Datum, weil – so die bisherige Meinung – an diesem Tag der Augarten endlich der „breiten Bevölkerung“ geöffnet wurde. Wie wir jedoch schon zuvor gelesen haben, stand die Grünfläche bereits seit längerem dem „Publikum unterschiedlichen Standes“ offen. Ausgenommen waren jedoch Bettler und einfache Bedienstete. Und noch eine Einschränkung gab es: „Des Sonntags wird jedoch dieser Ort öffentlicher Belustigung erst um 11 Uhr, Mittags, eröffnet, damit niemand gereizet werde, den Gottesdienst zu versäumen“, wie die Zeitung „Reichspostreuter“ am 25. Mai 1775 vermeldete. Spätestens ab Sommer 1781 durfte man am Sonntag den Augarten jedoch schon ab 5 Uhr früh betreten.

Aus heutiger Sicht war Kaiser Joseph II. (1741–1790) und seinem PR-Team – um einen modernen Ausdruck zu verwenden – ein Coup gelungen, der auch 250 Jahre später anerkannt werden darf. Man akzeptierte die realen Verhältnisse – die Benutzung des Augartens durch Spaziergeher unterschiedlicher sozialer Schichten – und machte daraus eine „Goodfeel“-Aktion: Der Kaiser gestattete nun ganz offiziell den Eintritt und ergänzte das Angebot durch einen gastronomischen Betrieb. Man kann es aber auch anders deuten: Joseph II. legalisierte einen Ist-Zustand und verkündete gleichzeitig eine Einschränkung – die man heute „Parkordnung“ nennen würde –, indem er darauf verwies, was in anderen öffentlichen Grünanlagen (ebenfalls) untersagt war.

Dass der Eröffnungstag 1. Mai 1775 noch heute in aller Munde ist, verdanken wir unter anderem der deutlich sichtbaren Inschrift am nach Plänen des Architekten Isidore Marcellus Ganneval (Canevale) im selben Jahr errichteten Eingangstor an der heutigen Oberen Augartenstraße. „Allen Menschen gewidmeter Erlustigungs-Ort von Ihrem Schaetzer“ steht dort geschrieben.

Einer der ersten auswärtigen Gäste, die den Augarten nach 1775 besuchten und darüber berichteten, war der Deutsche Carl Heinrich Ludwig von Heynitz, der 1780 in seinem Tagebuch über den Augarten festhielt: Dieser ist „ein mit vielem Geschmacke angelegter sehr großer weitläuftiger Garten, […] welcher zu einem öffentlichen Lustort bestimmt ist; der sehr häufig, doch meistens nur von dem feinern Theile des Publikums zur Promenade besucht wird und den Wien vorzüglich seinem itzigen großen Kayser zu dancken hat. Es hat derselbe bisher seit kurzen schon mehr als 200000 Gulden zum öffentlichen Vergnügen hinein verwandt, die prächtigsten Spazier-Gänge und neue Alleen darinn anlegen und die alten verlängern, einen artigen Speise-Saal mit Erfrischungs-Zimmern errichten und zu noch größerer Verschönerung dieses Gartens eine Terrasse aufführen laßen, von der man die herumliegende herrliche Gegend weit übersehen kann.“

Es stellt sich die Frage, ob der Augarten nun wirklich ab Mai 1775 für alle Menschen – so wie von Joseph II. postuliert – zugänglich war. Johann Kaspar Riesbeck schreibt in einem 1784 veröffentlichten Werk mit entwaffnendem Dünkel: „[…] der Pöbel fühlt selbst, daß er hier in einem schlechten Licht steht. Er schließt sich selbst aus und tut wohl daran.“ In das gleiche Horn stößt der aus Niederbayern stammende Aufklärer und Autor Johann Pezzl im Jahr 1789: „Da der Pöbel aber neben den unzähligen reich und schön gepuzten Weibern und Männern eine gar elende Figur machen würde, so bleibt er von selbst weg.“ Diese soziale Selbsteinschränkung hatte sicher auch mit der Eingangskontrolle zu tun. Der Zutritt zum Augarten wurde nämlich ab Mai 1775 an den beiden Eingängen von je einem „kaiserlichen Portier“, der „Ordnung wegen und um Bettler und unnützes Gesindel abzuhalten“, kontrolliert, wie es 1779 in einer Publikation über Wien heißt.

Um 1693 hatte der Großhändler und Wiener Ratsherr Zacharias Leeb (auch Löw) auf einem Nachbargrundstück ein Lustgebäude errichten lassen, aus dem später das sogenannte Augartenpalais (Sitz der Wiener Sängerknaben) hervorging. Joseph II. erwarb dieses spätestens 1780. In jenem Jahr ließ er auch zahlreiche Häuser zwischen dem Augarten und dem Prater ankaufen. Der Grund: Wer von einem der beiden „Belustigungsorte“ zum anderen wollte, konnte dies nur mit einem Umweg tun. Wie die Zeitung „Reichspostreuter“ im August 1780 berichtete, änderte sich die Wegeführung nun in radikaler Weise: „Aber jetzt wird zur Bequemlichkeit des dasigen Publicums von dem einen nach dem andern Orte ein gerader Weg angelegt, und die Arbeit […] eifrig betrieben.“. Alle „im Wege stehenden Häuser“ seien bereits angekauft und „werden nun niedergerissen, weil die Straße von den Augarten nach dem Prater in schnurgerader Linie fortgehen soll“; der heutige Straßenzug Klanggasse-Heinestraße entstand.

Zusätzlich ließ der Kaiser ein Jahr später (1781) nach Plänen des bereits erwähnten Architekten Ganneval ein einfaches Gebäude als privates Wohnhaus gleich nördlich vom Augartenpalais errichten, welches später als Josephsstöckl bezeichnet wurde. Um dieses errichtete man im landschaftlichen Stil für den Kaiser einen Garten, der bis 1918 nicht öffentlich zugänglich war und im Jahr 2001 in Teilen wiederhergestellt wurde. In der Nähe des Hauses – das heute eine Volksschule und einen Kindergarten der Wiener Sängerknaben beherbergt – standen zu Zeiten Josephs zwei Vogelhäuser und auf einer kleinen Anhöhe zahlreiche Rosenstöcke; ein kleiner Blumengarten ergänzte das Gebäudeumfeld.

Um den Augarten vor dem immer wiederkehrenden Hochwasser der Donau zu schützen, ließ Joseph II. einen Damm um die Anlage errichten. Dass eine solche Maßnahme nicht in allen Fällen vor großem Schaden schützen konnte, zeigt ein Bericht des Johann Karl Graf von Zinzendorf vom 1. März 1784: Bei der Hauptstraße der Leopoldstadt bestieg er während einer durch einen Eisstoß verursachten Überschwemmung „eine Barke der Pioniere, die uns in den Garten des Kaisers brachte, wo uns eine reißende Strömung sehr bald zum Gärtnerhaus trieb. Das Haus des Gärtners steht unter Wasser, seine Kühe schwimmen in einem Kahn, alle Gärten des Kaisers sind überschwemmt.“ Eine weitere unangenehme Folge der Nähe zur Donau waren die Gelsen, die den Augarten heimsuchten, wie schon ein Besucher im Jahr 1741 vermeldet.

Trotz dieser Plage war der Andrang im erwähnten Saalgebäude mit seinen zwei großen Sälen, einem Billardzimmer und ein paar Spielzimmern groß. Dementsprechend durften nur private Herrschaftswägen in den Hof hineinfahren. Fiaker mussten hingegen vor dem erwähnten Torportal halten. Apropos Andrang: Der Deutsche Christoph Meiners hielt in seiner Reisebeschreibung über den Besuch beim Traiteur Ignaz Jahn am 1. Mai 1790 fest, dass er eine Stunde warten musste, um einen Tisch für das Mittagessen zu bekommen.

Wie auch im sogenannten Nobelprater an der Prater Hauptallee galt im Augarten – vor allem an Sonn- und Feiertagen – die Devise „sehen und gesehen werden“. Noch stärker als im Nobelprater dürfte hier die Tatsache eine Rolle gespielt haben, dass sich der Kaiser „oft unter die Spaziergänger mischte“, wie Johann Pezzl 1789 berichtet. Die starke Benützung des Areals hatte aber auch Verbote zur Folge. So musste Joseph II. durch einen öffentlichen Anschlag das Fangen von Vögeln verbieten.

Kommen wir auf die Inschrift am Eingangsportal zurück. Dort wird die Widmung des Augartens dem „Schätzer“ Kaiser Joseph II. zugeschrieben. Dieses Wort führte spätestens nach dem Tod des Kaisers zu Spötteleien – und einem neuen Mythos. Schauen wir uns zum Beispiel den 1802 herausgebrachten Reisebericht von Johann Gerning aus Weimar an. Er stellt sich die Frage, warum in der Inschrift anstatt „von Ihrem Schätzer“ nicht von „Ihrem Freunde“ die Rede ist, und gibt sich selbst gleich die Antwort: „Spötter deuteten dies auf Schatzung. Man kennt seine [= Josephs] Antwort: ‚Bey Meines Gleichen müßtʼ ich in der Gruft herumwandeln,‘ als vornehme Personen sich beschwerten, daß sie hier [im Augarten] nicht unter ihres Gleichen seyen.“ Noch heute wird gerne im Zusammenhang mit der Öffnung durch Kaiser Joseph II. diese Geschichte über die Kapuzinergruft erzählt. Der Monarch hätte – um ein Beispiel aus dem 2009 erschienenen Buch „Land der Pointen Österreich“ von Gerhard Vogel zu nennen – nach der Öffnung des Augartens zum Wunsch der Aristokratie, unter sich bleiben zu können, gekontert: „Wenn ich immer unter meinesgleichen bleiben wollte, müßtʼ ich den ganzen Tag in der Kapuzinergruft spazieren gehen.“ Dass sich dieser Satz über die Jahrzehnte ähnlich einer „Stillen Post“ inhaltlich verändert hat, zeigt die derzeit älteste bekannte Ursprungsversion aus dem Jahr 1777. In der deutschen Auflage der Publikation „Journal und merkwürdige Anecdoten von der Reise des Herrn Grafen von Falkenstein [= Kaiser Joseph II.] in Frankreich“ schreibt Henry Duval-Pyrau: „Der Adel zu Wien fo[r]derte vor einiger Zeit das ausschliessende Vorrecht, einen Spaziergang, welchen der Kaiser hatte anlegen lassen, sich zuzueignen. ‚Nein, sagte der Monarch, ich will, daß jederman den Genuß davon haben; wenn ich nur bey meines gleichen seyn wollte, so müßte ich in die Gruft der Kapuziner hinabsteigen‘.“ Man sieht: Der Wunsch nach einem „Spaziergang für den Adel“ bezog sich auf keine konkrete Wiener Gartenanlage. Zu vermuten ist, dass die Zuordnung zum Augarten erst später erfolgte. Dass der Ausspruch tatsächlich gefallen ist, bleibt zudem fraglich. Aber das Nicht-wirklich-Wissen gehört zum „Leben“ eines Mythos zwangsläufig dazu.

Buchinger, Günther, Hudritsch, Elisabeth, Mitchell, Paul: Das sogenannte Saalgebäude im Wiener Augarten. In: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Heft 4/2011, S. 371–389

Hlavac, Christian: Der Mythos von der Öffnung des Augartens im Jahre 1775. In: Unser Augarten – 20 Jahre unter Denkmalschutz. Festschrift des Vereins Freunde des Augartens. Wien 2020, S. 6–9

Hlavac, Christian: Wiener Parkgeschichten. Wien 2021

Akten des Wiener Stadt- und Landesarchivs

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Kleiner Nachtrag:

Zum 200. Jahrestag 1975 gab es ein nettes Plakat von Maria Auböck:

http://data.onb.ac.at/rec/baa16076952

Vielen Dank für den Bericht! 1944 wurde ich im Bunker geboren. Bis heute bin ich mit ihm verbunden.Gehe mindestens einmal in der Woche darin spazieren um Kraft zu tanken. Es tut mir allerdings weh wenn zwischen den herrlichen Blumen Fußball gespielt wird.....