Beiträge zum Thema Jüdisches Wien

Hauptinhalt

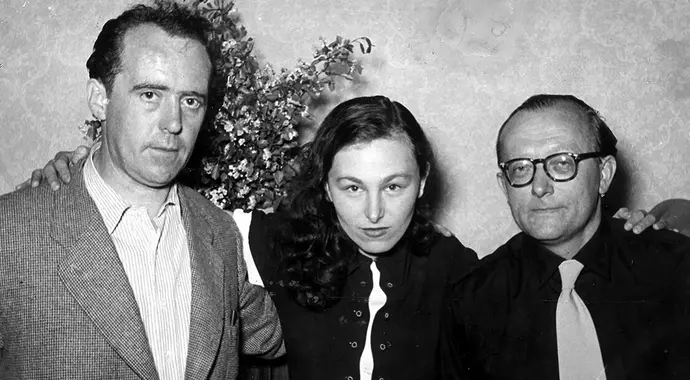

Ilse Aichinger bei einem Treffen der Gruppe 47 mit Heinrich Böll (l.) und Günther Eich (r.), 1952, Foto: Ullstein Bild / picturedesk.com

Ilse Aichinger und der Wiener Kurier

Die Toten tun uns nichts!

In ihrem 1948 veröffentlichten Roman „Die größere Hoffnung“ erzählt Ilse Aichinger von den Schrecken der Schoah und dem Überleben im nationalsozialistischen Wien. Doch bereits drei Jahre zuvor, im Herbst 1945, erschien ihre Erzählung „Das vierte Tor“ – und konfrontierte damit die österreichische Leserschaft nach Kriegsende mit jenen Themen, die nur allzu gern verdrängt wurden.

Erica Fischer (Bildmitte) bei einer gemeinsamen Demonstration linker Gruppen auf der Ringstraße, 1. Mai 1976. Foto: Peter Hirsch, Burgi Hirsch, Wien Museum, Inv.-Nr. 300244/117

Erica Fischer im Interview über Feminismus

„Frauen haben mehr Rückgrat als Männer“

Mit „Aimée & Jaguar“, einer Liebesgeschichte zwischen einer Jüdin und der Frau eines Nationalsozialisten, landete Erica Fischer 1994 einen Welterfolg. Seit den 1970er Jahren war sie eine der prägenden Feministinnen Österreichs. Was aus den einstigen Forderungen und Idealen geworden ist? Und welchen Feminismus es heute braucht? Ein Gespräch mit Zündstoff.

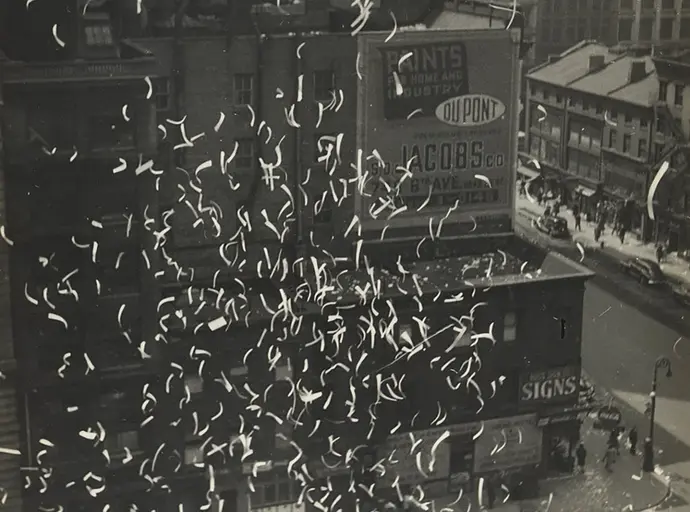

Robert Haas: Jubel über das Kriegsende in New York (Ausschnitt), 8. Mai 1945, Wien Museum, Inv.-Nr. 301557/7

Rückkehrberichterstattung in der US-amerikanischen Exilpresse

Von freundlichen Worten und mangelnden Taten

Mit dem Kriegsende vor 80 Jahren war die Voraussetzung für eine Rückkehr der aus Österreich geflüchteten und vertriebenen Personen gegeben – zumindest theoretisch. Über die tatsächlichen Optionen und die Stimmungslage vor Ort wurde in drei US-amerikanischen Exilzeitungen mit teils gegensätzlichen Einstellungen berichtet. Ein Überblick über die politisch motivierte Debatte.

Bruno Reiffenstein: Amalienbad, ca. 1926, Wien Museum, Inv.-Nr. 184589/3

Zwei Bücher zur jüdischen und zur sozialdemokratischen Geschichte Favoritens

Amalie und Ernestine

150 Jahre Favoriten – das Jubiläumsjahr 2024 wirkt noch bis ins Frühjahr 2025 nach: „Das Jüdische Favoriten“ nennt sich das kürzlich erschienene Gedenkbuch von Ruth Contreras, in dem meist vergessene Facetten des Arbeiterbezirks nachgezeichnet werden. Fallweise Überschneidungen zu Alexander Emanuelys ebenfalls neuer Publikation „Vom Rothen Punkt zum Roten Wien. 130 Jahre Sozialdemokratie in Favoriten“ sind keinesfalls zufällig.

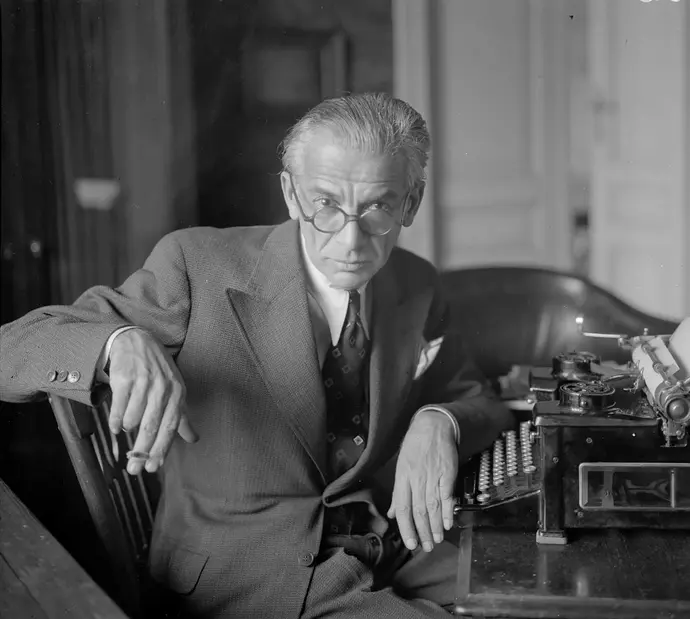

Ludwig Hirschfeld, um 1936, Foto: Brühlmeyer / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Ludwig Hirschfelds „Was nicht im Baedeker steht: Wien“

„Ist er ein Jud?“

Tanz, Restaurants, Sport, Theater: In der Reihe „Was nicht im Baedeker steht“ erschien 1927 ein Wien-Reiseführer abseits der klassischen Sehenswürdigkeiten, geschrieben vom Journalisten Ludwig Hirschfeld. Das Buch wurde zum launigen Bestseller zwischen Tratsch, Klatsch und Amüsement, enthielt aber auch deutliche politische Botschaften.

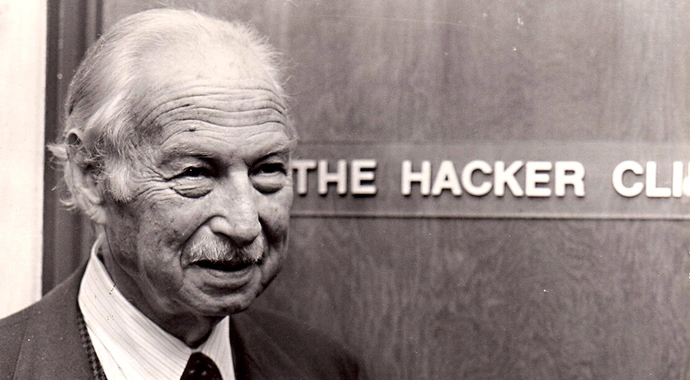

Friedrich Hacker vor seiner Klinik in Beverly Hills, undatiert, Foto: Georg Markus

Zum 35. Todestag von Friedrich Hacker

„Kein Massaker ohne Hacker“

Der Psychiater, Psychoanalytiker, Terror- und Aggressionsforscher Friedrich Hacker machte eine Weltkarriere, seine „25 Thesen zur Gewalt“ sind auch 50 Jahre nach ihrer Veröffentlichung aktuell. Als junger Mann floh er vor den Nazis in die USA, später pflegte er den Kontakt zu seiner einstigen Heimat – und war u.a. federführend bei der Entstehung des Sigmund Freud Museums.

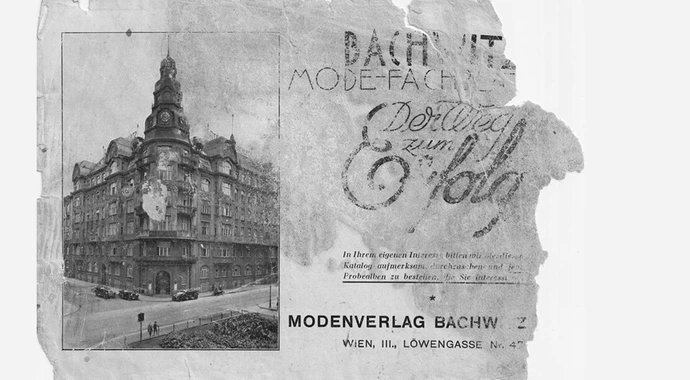

Der Modenverlag Bachwitz, Werbebroschüre, um 1930, Margarete Stickler

Arnold Bachwitz' Mode- und Zeitschriftenimperium

„Moderne Welt“ in der Löwengasse

Ein Unternehmer mit einem Spürsinn für Trends holte um 1900 Pariser Flair nach Wien und brachte Schwung in die heimische Modebranche: Arnold Bachwitz ließ nicht nur den Konsumtempel „Palais des Beaux Arts“ im 3. Bezirk bauen, sondern gründete auch die Zeitschrift „Moderne Welt“. Führende Journalist:innen begeisterten das bürgerliche Publikum über zwei Jahrzehnte mit Lifestyle- und Kulturbeiträgen – bis Bachwitz starb und sein Imperium langsam versiegte.

Markus Hajek, undatiertes Porträt (Ausschnitt), ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

HNO-Spezialist Markus Hajek

„Einer der besten Köpfe der Wiener medizinischen Schule“

Zu seinen prominenten Patienten zählten Franz Kafka und Sigmund Freud, und seine Klinik am Wiener Allgemeinen Krankenhaus genoss internationalen Ruf. Doch nach seiner Pensionierung wurde der Laryngologe Markus Hajek weitgehend vergessen – bis heute.

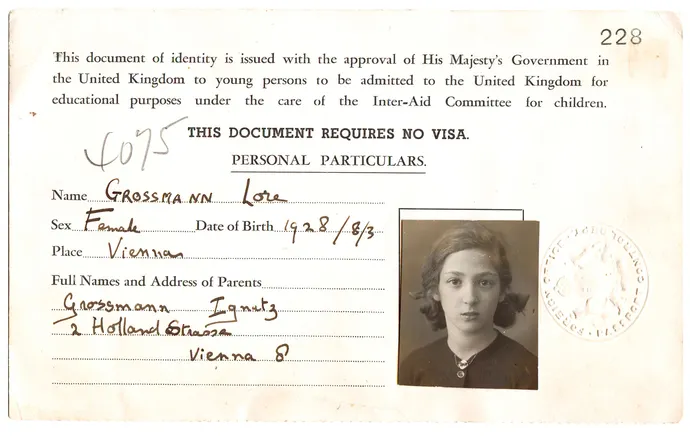

Britisches Ausreisedokument for Lore Segal (Groszmann) für Großbritannien (Votderseite), 1938, © Lore Segal

Die Schriftstellerin Lore Segal

Eine dünne Schicht Geborgenheit

Als 10-Jährige dem Holocaust entkommen, begann Lore Segal schon früh im englischen Exil zu schreiben. In den USA startete sie in den 1960er Jahren ihre Karriere als Schriftstellerin mit einem Fortsetzungsroman für den „New Yorker“, bei uns blieb sie lange Zeit unbekannt. Eine Ausstellung im Bezirksmuseum Josefstadt würdigt nun die Autorin und Literaturwissenschaftlerin, die dieser Tage ihren 96. Geburtstag feiert.

Panorama von Wien, um 1910, vom Karlsplatz aus gesehen. Links die Canovagasse, wo Isidor Geller, der Urgroßonkel von Shelly Kupferberg, ab 1928 im Eckhaus (Nr. 7) die Beletage bewohnte. Wien Museum, Inv.-Nr. 58891/9

Shelly Kupferbergs biografische Annäherung an ihren Urgroßonkel Isidor Geller

„Das brutale Ende hat seine Spuren vernichtet“

In dem Buch „Isidor. Ein jüdisches Leben“ erzählt Shelly Kupferberg die Geschichte ihres aus Galizien stammenden Urgroßonkels Isidor Geller, dem in Wien ein rasanter Aufstieg gelang, ehe er 1938 von den Nazis in den Tod getrieben wurde. Demnächst ist die Autorin zu Gast im Wien Museum.