Bruno Reiffenstein: Amalienbad, ca. 1926, Wien Museum, Inv.-Nr. 184589/3

Hauptinhalt

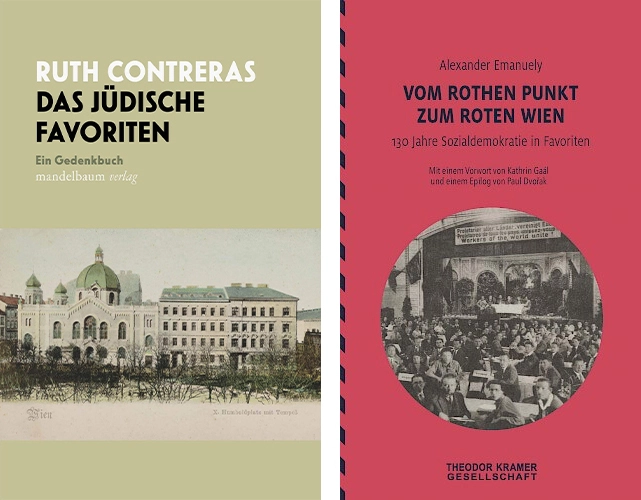

Zwei Bücher zur jüdischen und zur sozialdemokratischen Geschichte Favoritens

Amalie und Ernestine

Geschichte ist sichtbar: Das Amalienbad am Reumannplatz kennt jeder/r. Aber warum es so heißt, dazu müssen die meisten wohl googeln oder auf Wien Geschichte Wiki nachlesen. Amalie Pölzer, eine führende Sozialdemokratin, ab 1919 eine der ersten weiblichen Abgeordnete im Gemeinderat und 1924 viel zu früh verstorben, wäre wohl dagegen gewesen, dass der 1926 eröffnete Prestigebau nach ihr benannt wird. Und auch dagegen, dass ihr hundert Jahre später in einem Buch ein eigenes Kapitel gewidmet wird. Zu bescheiden war die Tochter eines Tischlergehilfen in den Wienerberger Ziegelwerken und einer „Ziegelschlägerin“ (die Berufsbezeichnung für jene, die den Lehm in die Ziegelform schlugen). Ihre Geschwister starben früh: Ein Bruder an den Blattern, zwei weitere Brüder und eine Schwester an Lungentuberkulose. „Armut und Tuberkulose sind die treuesten Geschwister in der Familie des menschlichen Elends“, hieß es 1895 in der „Arbeiter-Zeitung“. Und in der Zeitschrift „Gleichheit“ schrieb ein gewisser Victor Adler bereits 1888: „Diese armen Ziegelarbeiter sind die ärmsten Sklaven, welche die Sonne bescheint.“

Der Kampf gegen die Ausbeutung hatte begonnen – und ganz mit vorne dabei war eben auch Amalie Pölzer, die nicht nur für soziale Gerechtigkeit kämpfte, sondern auch für die Anerkennung der Frauen innerhalb der Sozialdemokratie, wie der Kulturhistoriker Alexander Emanuely in seinem Band zu „130 Jahre Sozialdemokratie in Favoriten“ erläutert. Beim Hainfelder Parteitag der Sozialdemokraten 1888/89 war unter den 110 Delegierten noch keine einzige Frau – obwohl die Frauen unter denselben Bedingungen schuften mussten wie die Männer. Apropos Mann: Johann Pölzer (der „Pölzer-Schani“), Amalies Mann, prägte als Mitbegründer des „Sozialdemokratischen Wahlvereins X.“ ebenfalls die Geschichte der Sozialdemokratie in Favoriten. Die Bezirksorganisation wurde schnell zur mitgliederstärksten der Stadt. Amalie Pölzer und Therese Schlesinger war es wiederum unter anderem zu verdanken, dass die Wiener Zentrale des „Vereins sozialdemokratischer Frauen und Mädchen“ im Arbeiterheim Wien in der Laxenburger Straße untergebracht war, jenem symbolträchtigen Bau, in den die Wiener SPÖ nach ihrem Auszug aus der Löwelstraße ab 2026 übersiedeln soll.

Diese „Festung der Solidarität“ und ihre Entstehungsgeschichte bilden übrigens den Auftakt in Emanuelys` Buch, das auch etliche andere Aspekte in den Vordergrund stellt, die sonst weniger Aufmerksamkeit erhalten. Zum Beispiel jene der tschechischen Sozialdemokrat:innen innerhalb der Partei (in dem Bezirk mit den vielen „Ziegelböhm“). Anhand der Biografie von Andreas Grosse, des ersten sozialdemokratischen Kandidaten in Favoriten, wird wiederum anschaulich erzählt, was politisches Engagement bedeuten konnte, mit welchen Repressalien der Staat darauf reagierte und welcher Beharrlichkeit es bedurfte, bis so etwas wie Parteistrukturen aufgebaut waren. „Ab 1870 versuchten Arbeiter:innen in Favoriten politische und unpolitische Vereine zu gründen. Bewilligungen zur Gründung erfolgten langsam, Verbote hingegen schnell.“ Andreas Grosse, ein gelernter Schuster und aus der Region um Olmütz in Mähren zugewandert, war 1890 einer der Mitbegründer des ersten Favoritner Arbeiterbildungsvereins namens „Bildungsquelle“. Als Redner und Agitator war er immer der Gefahr ausgesetzt, willkürlich verhaftet und ins Gefängnis gesteckt zu werden.

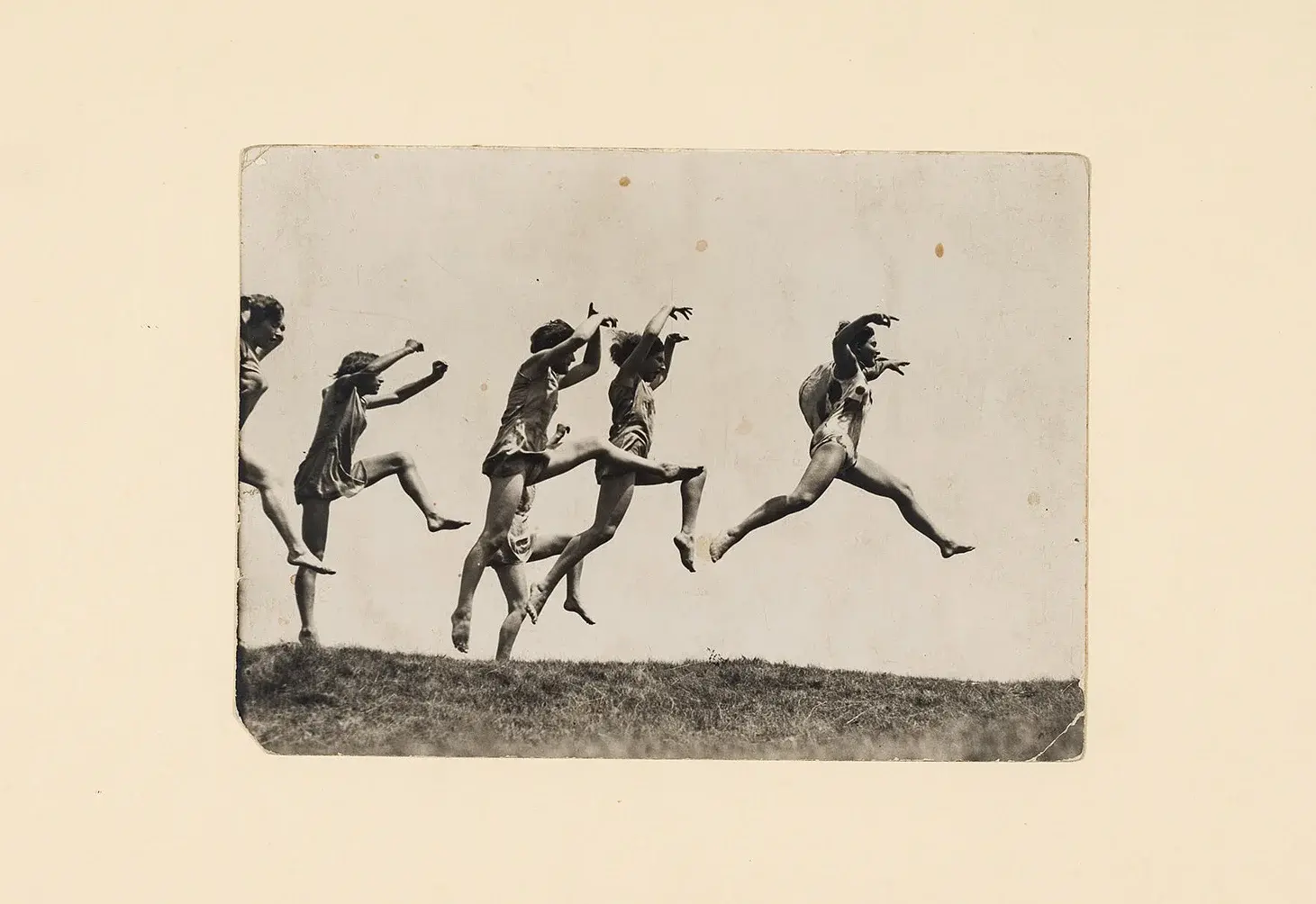

Gehörigen Druck von Seiten der Obrigkeit mussten auch die Brüder Philipp und Wilhelm Suschitzky aushalten, die in Favoriten die erste Arbeiterbuchhandlung etablierten und den Anzengruber-Verlag gründeten. Da sie unter anderem aufklärerische Schriften publizierten, wurden sie u.a. wegen „Verbreitung unzüchtiger Bücher und Bilder“ angeklagt. Die spannende Geschichte dieser jüdischen Familie im Zentrum der Arbeiterbewegung ist seit längerem immer wieder ein Thema: Nicht zuletzt weil der Sohn von Wilhelm Suschitzky und Adele Bauer, Wolfgang Suschitzky, im britischen Exil ein berühmter Kameramann und Fotograf werden sollte – und seine Schwester Edith Tudor-Hart ebenfalls eine bedeutende Fotografin wurde (der das Wien Museum eine Ausstellung gewidmet hat), allerdings auch eine KGB-Spionin. Emanuely setzt sich in seiner Darstellung einen Schwerpunkt auf Philipp Suschitzky und seine Frau, die ausgebildete Pianistin Olga Hirschler, die in Favoriten eine avantgardistische Schule für rhythmische Gymnastik gründete und damit „das Erwachen des Gefühles für Körperkultur im Proletariat“ vorantreiben wollte.

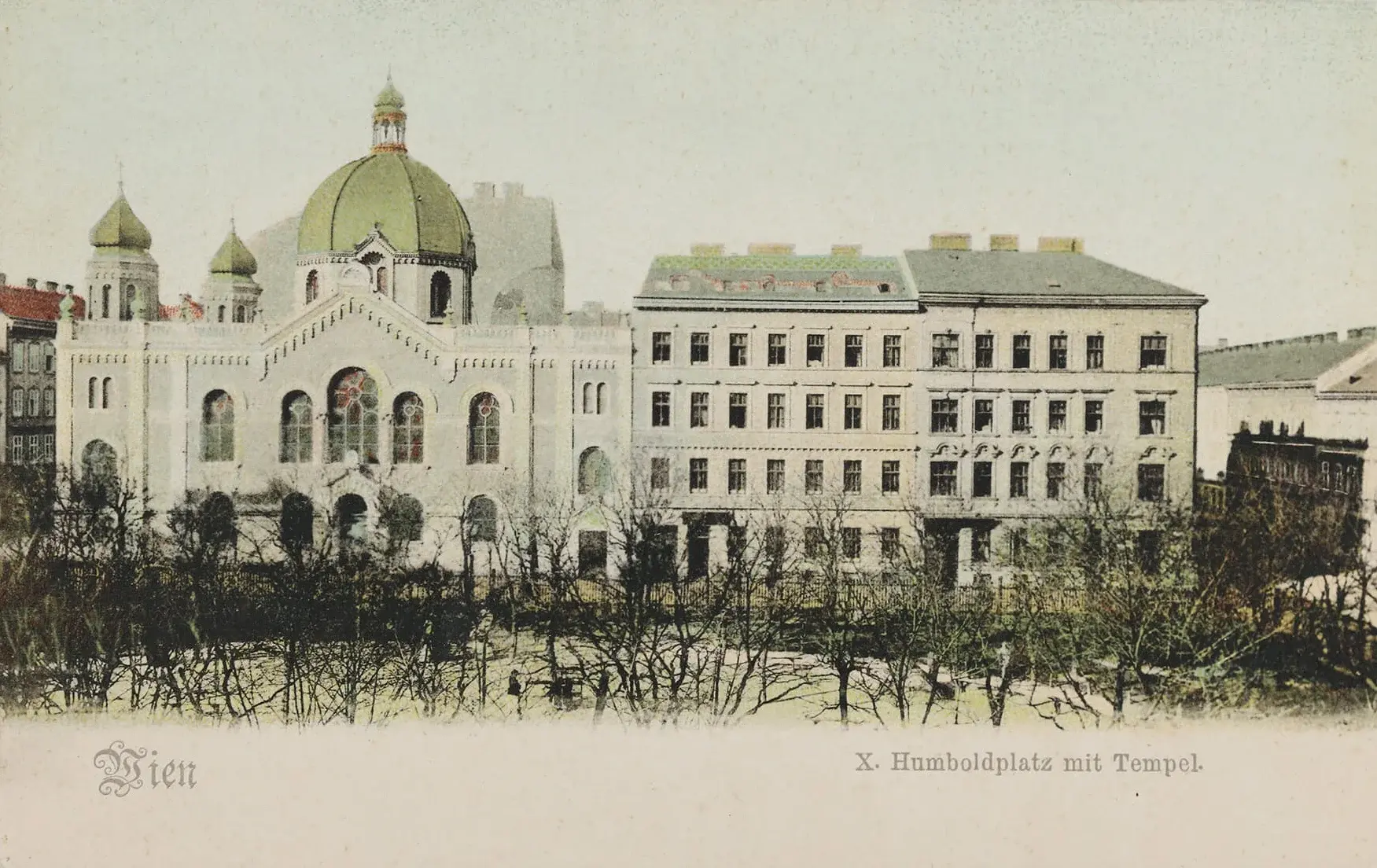

Die Suschitzkys kommen natürlich auch in Ruth Contreras Buch „Das Jüdische Favoriten“ vor. Allerdings geht es der Autorin nicht nur um mehr oder weniger bedeutende jüdische Protagonst:innen, sondern ganz allgemein um die Dokumentation des jüdischen Lebens in einem Arbeiterbezirk, dessen jüdischer Bevölkerungsanteil zwar im Vergleich zu anderen Bezirken geringer war (ca. 2,5 Prozent um 1900), aber dennoch die Geschicke Favoritens mitprägte. Ein Höhepunkt der jüdischen Gemeinde war zweifellos die Errichtung des Tempels in der Humboldtgasse, der „autonom geführt“ und „liberaler als die Wiener Israelitische Kultusgemeinde“ war. Entworfen wurde er von Jakob Gartner, einem auf Synagogenbau spezialisierten Architekten, der in vielen weiteren Bezirken und auch in anderen Gegenden der Monarchie tätig war. Dass es zwischen der assimilierten liberalen jüdischen Bevölkerung und den orthodoxen Zuwanderern und Zuwanderinnen aus Galizien zu Spannungen kam, spiegelt sich nicht zuletzt in der Entstehungsgeschichte des Tempels und in der Gründung zahlreicher Wohltätigkeitsverein wider.

Das Buch wechselt zwischen erzählerischen und dokumentarischen Passagen. Zu letzteren zählt etwa eine Aufzählung der von Juden und Jüdinnen ausgeübten Berufe, die vom Anwalt bis zur Vogelhändlerin reichten. Erwähnung findet natürlich auch die Ankerbrotfabrik der Brüder Heinrich und Fritz Mendl, die an die 1700 Personen beschäftigte, von denen etliche in der Zeit des Austrofaschismus und des Nationalsozialismus Widerstand leisteten. Die 1938 „arisierte“ Fabrik wurde nach dem Zweiten Weltkrieg an die Familie Mendl restituiert und 1969 an den Schoeller-Konzern verkauft. Ebenfalls von den Nationalsozialisten geraubt wurde die berühmte Zuckerwarenfabrik Heller, die am Belgradplatz ein imposantes Fabriksgebäude errichtet hatte – wie Ankerbrot einer der großen Arbeitgeber im Bezirk.

Verfolgung und Enteignung sorgten auch in Favoriten für einen Kahlschlag in der jüdischen Bevölkerung. Der Tempel in der Humboldtgasse wurde im Zuge der Reichspogromnacht niedergebrannt, unzählige Betriebe wie etwa das Café Annahof in der Laxenburger Straße „arisiert“ (das genannte Lokal wurde vom Fußballstar Matthias Sindelar um günstige 20.000 RM übernommen). Allein zwischen 31. Mai und 3. Juni 1938 wurden mehr als 80 Favoritner Juden nach Dachau deportiert. Ruth Contreras zählt sie ebenso alle namentlich auf wie die über 500 Juden und Jüdinnen, die in einem Altersheim in der Alxingergasse 97 untergebracht wurden, ehe man sie in die Vernichtungslager schickten. Darunter Ernestine Fischmann, die am 15. April 1913 geboren wurde und am 17. Juli 1942 im Alter von 29 Jahren in Auschwitz ermordet wurde. Mehr wissen wir nicht über sie. Geschichte ist manchmal kaum sichtbar. Aber sie manifestiert sich in den Lebensdaten der Opfer, an die in diesem Buch erinnert wird.

Ruth Contreras Gedenkbuch „Das jüdische Favoriten“ ist im Mandelbaum Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Alexander Emanuelys „Vom Rothen Punkt zum Roten Wien“ ist im Verlag der Theodor Kramer Gesellschaft erschienen und kostet 25 Euro.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Eine entsprechende Würdigung der Brüder Suschitzky und der Schule für rhythmische Gymnastik und Tanz, wenn möglich, am Platz der Kulturen ist auch mir ein großes Anliegen

Ich hoffe seit vielen Jahren, wie auch meine Verwandten in England und den Niederlanden, dass die Stadt Wien in Favoriten eine Suschitzky-Gasse oder einen Suschitzky-Platz ermöglichen wird. Zumindest aber sollte es zunächst vor dem Haus Favoritenstraße 57, wo die Buchhandlung Brüder Suschitzky stand, eine Stele geben, die auf das Geschäft hinweist.