Hauptinhalt

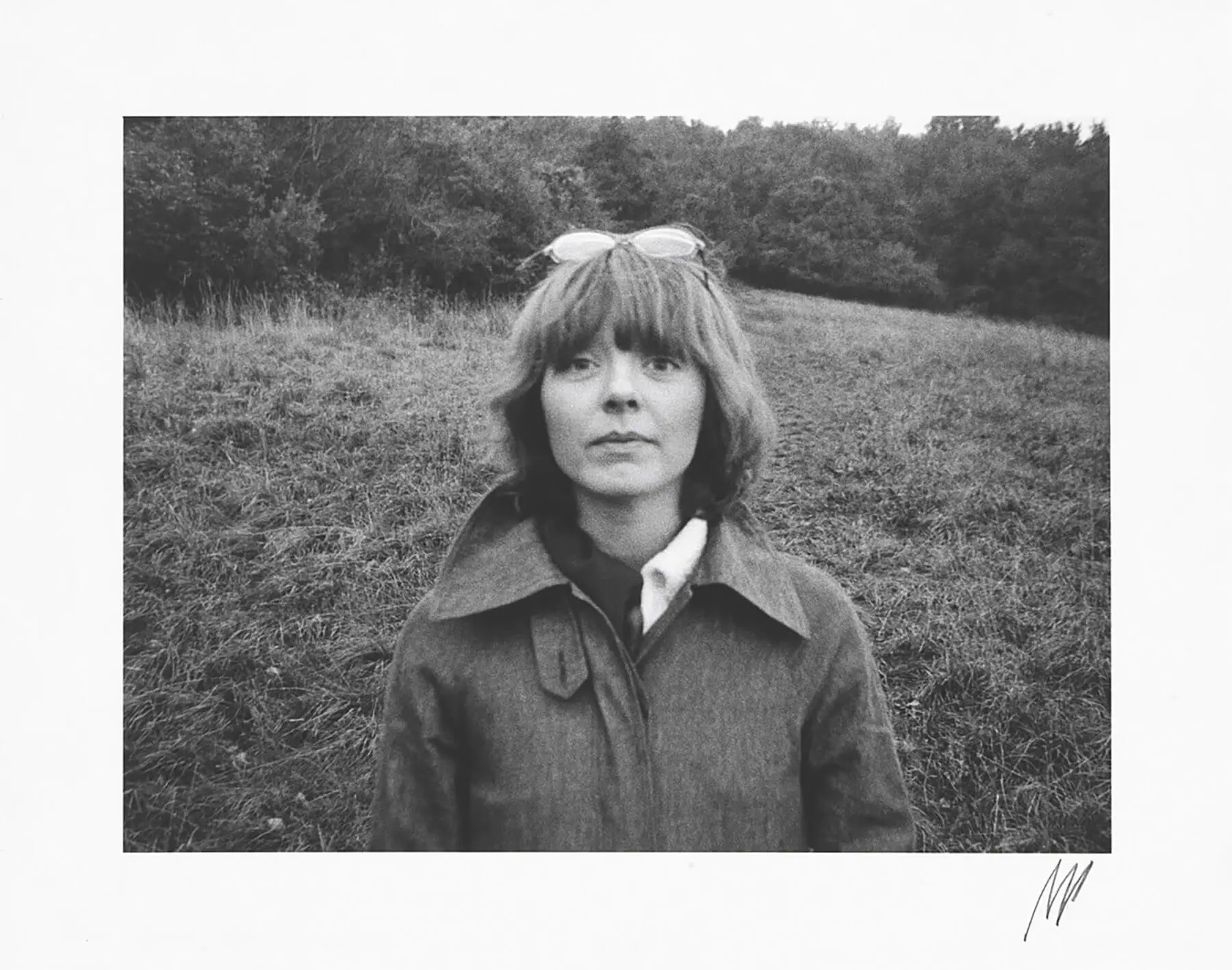

Wiener Zeitfenster – Erinnerungen an Brigitte Schwaiger

„Ich brauche es, dass Du mich brauchst“

Es war Zuneigung auf den ersten Blick. Als wir einander Ende der 1970er Jahre kennenlernten, in Alt Aussee, während eines rauschenden Geburtstagsfests für Klaus Maria Brandauer, war Brigitte Schwaiger eine im gesamten deutschen Sprachraum berühmte Bestsellerautorin. Drei Jahre jünger als sie, erlebte ich gerade, mit großer innerer Erregung, die Publikation meines Debüts, des Erzählungsbandes ‚Stechpalmenwald‘. Meine ersten Besuche in Brigittes weitläufiger Wohnung im 7. Wiener Gemeindebezirk, Schottenfeldgasse 55, 1. Stock, ließen nicht lange auf sich warten.

Die Räume wirkten traurig, ich versuchte, darüber hinwegzusehen. Der dunkelgraue Lichthof mit seinen riesigen Coloniakübeln war so trist, dass die Jalousien und Vorhänge fast immer geschlossen blieben. Brigitte lebte auch bei Tag mit elektrischem Licht, in allen Zimmern. Die immerdunkle Küche verfügte über keinen Herd, es gab hier bloß zwei elektrische Kochplatten, wie in einer vorübergehenden Bleibe. Der Heißwasserboiler sprang in kurzen Abständen an, sein Meer von blauen Flämmchen klang wie Brandung. Im Hof war den ganzen Tag Taubengurren zu hören. Ein leises Jammern. Auf welchem Sims hockten sie, die Tauben? Das Tierschmerzgeräusch begleitete unsere Gespräche, jede unserer Tätigkeiten. Inmitten dieser düsteren Wände lebte jemand, der mich anfangs konstant zum Lachen brachte, der mich nicht selten hänselte, oft heftig kritisierte und zugleich definitiv ernst nahm. Mit großer charismatischer Präsenz, ich musste an Ingeborg Bachmann denken, sie erinnerte mich ein wenig an sie.

Wir erzählten einander unsere Lebensgeschichten, ich gab preis, was bis dahin niemand von mir wusste. Brigitte konnte in Rollen schlüpfen, wie eine Burgschauspielerin erster Güte. Ihr Repertoire reichte von einem fünfjährigen Mädchen namens Daisy – sie sprach dann mit der Stimme des kleinen Kindes – bis zu männlichen und weiblichen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die sie ausnahmslos grandios nachahmte. Sie kopierte auch Brandauer, den sie stets nur „Brandl“ nannte, seine Syntax, seine hektischen Selbstbegeisterungsausbrüche, bis ich begriff, dass sie mit ihm ein Verhältnis gehabt haben musste – oder sogar immer noch unterhielt?

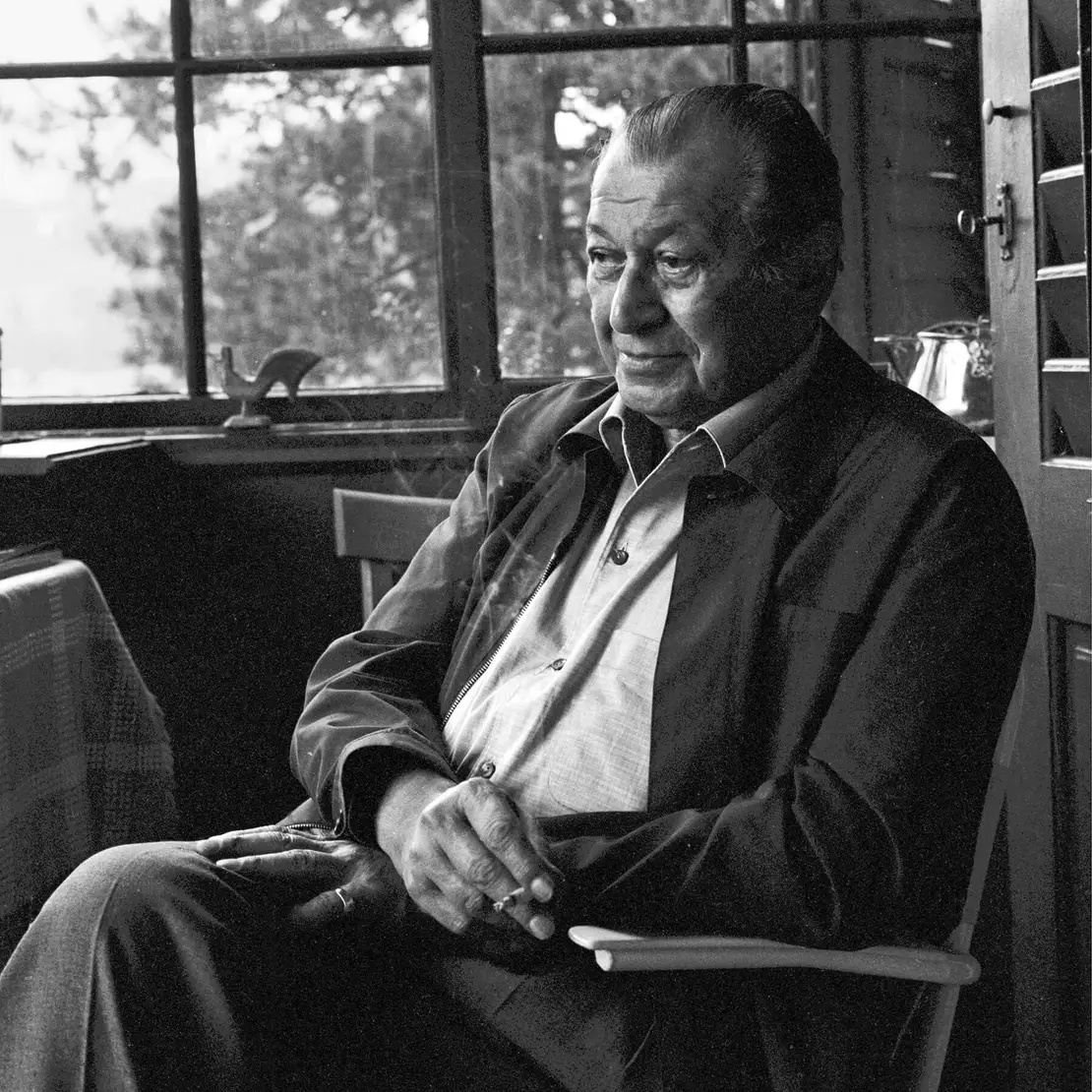

Wahren Respekt hatte sie im Grunde nur vor einem Mann, er prägte ihr Leben der vergangenen Jahre, wie kein anderer: Dem aus Wien gebürtigen, nach dem Krieg in seine Heimatstadt zurückgekehrten jüdischen Schriftsteller Friedrich Torberg. Auch zu ihm, dem einundvierzig Jahre Älteren, war sie ein leidenschaftliches Liebesverhältnis eingegangen. Torberg stand ihr beratend, lektorierend zur Seite, als sie an ihrem Erstlingswerk, dem später so erfolgreichen autofiktional-feministischen Roman ‚Wie kommt das Salz ins Meer‘ arbeitete. Nie zuvor und nie danach habe jemand sie so verstanden und respektiert, so bedingungslos geliebt, erzählte sie mir. Das bedeutete ihr vor allem deshalb so viel, da sie Zeit ihres Lebens unter dem Komplex litt, eine „Nazitochter“ zu sein. Ihr Vater, praktischer Arzt im oberösterreichischen Freistadt, war während des Krieges SS-Mitglied gewesen, hatte aber auch nach Kriegende und bis zu seinem Tod der Ideologie des Nationalsozialismus die Treue gehalten. Dass ihr Roman so erfolgreich wurde, habe seine Tochter doch bloß ihrem Umgang „mit den Wiener Juden“ zu verdanken, war er überzeugt.

Brigittes Torberg-Nähe war mir aus einem bestimmten Grund ein wenig befremdlich. Ihr so enger Freund war im Wien der 1960er und 1970er Jahre der erklärte Erzfeind meines Vaters gewesen. Die beiden bekämpften einander über das von Torberg herausgegebene und vom CIA mitfinanzierte Monatsblatt FORVM, in dem Robert Jungk regelmäßig als ‚fellow traveller‘ beschimpft wurde, der kommunistischen und daher notgedrungen sowjetischen Ideen nahestehe. Ein ideologisch bedingter Zwist zwischen zwei nach Wien zurückgekehrten jüdischen Emigranten, der einmal darin gipfelte, dass mein Vater eine Ausgabe des FORVM, in der er sich in seiner Ehre beleidigt sah, beschlagnahmen ließ. In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts eine Art Duell-Ersatz.

Wie groß war meine Überraschung, als mich Brigitte – in den Anfangswochen unserer Beziehung – eines Abends fröhlich aufforderte, sie ins Café Landtmann zu begleiten. Sie sei dort mit Friedrich Torberg verabredet und wolle mich ihm vorstellen. Ich zögerte, suchte nach Ausflüchten, schließlich nahm jedoch die Neugierde überhand; sie war größer als die Loyalität gegenüber meinem Vater. Die Begegnung verlief nicht wie erwartet, denn ein weiterer Kaffeehausbesucher nahm an unserem runden Tisch Platz: Klaus Maria Brandauer. Drei Generationen von Verehrern umringten nun eine im Mittelpunkt strahlende Schriftstellerin, die den Moment ganz offensichtlich genoss. Und wir drei Männer brachten den Humor auf, mit der Situation galant umzugehen, im Rückblick erscheint sie mir sogar als ein für alle Beteiligten durchaus erfreuliches Erlebnis. Wobei sich Torbergs freundschaftliches Verhältnis mir gegenüber als der erstaunlichste Nebeneffekt erwies. Als sei der einzige Sohn seines eminenten Widersachers sein Protegé, empfahl er mich in der Folge an einige deutschsprachige Publikationen, darunter die damals beliebten ‚Westermanns Monatshefte‘, die in der Folge eine Reihe meiner frühen Prosaarbeiten abdrucken sollten.

Erste Glücksmomente, die recht bald in ihr Gegenteil kippen sollten, als mir bewusst wurde, dass Brigitte unter schweren Depressionen litt. Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt. Ich erfuhr jetzt, dass sie in den Jahren vor unserer Begegnung bereits zwei Suizidversuche unternommen hatte. Vor einem halben Jahrhundert wandte man den Begriff der „bipolaren Störung“ in der Psychiatrie noch nicht an, sprach eher von manisch-depressiven Zuständen. Meine neue Freundin litt unter dieser Krankheit – überstand den Tag oft nur dank hoher Dosen Valium, nahm nochmals Valium, um schlafen zu können. Und trank dazu viel zu viel Alkohol, am liebsten ein in Wien gebrautes Bier. Oft rief sie aus: „Ich hab eine Todessehnsucht, Peter, eine irrsinnige.” Doch am nächsten Morgen schien alles Düstere überwunden; Gelächter, Blödeleien, auch kindische Wettspiele waren an der Tagesordnung. (Mir kommt in den Sinn, dass Brigitte bei einem dieser Spiele ihre Polaroidkamera an mich verlor.) Brigitte konnte so liebevoll, so liebenswert sein. Bis die nächste Krise ausbrach. Der Tod Friedrich Torbergs, rund ein Jahr nach unserem Kennenlernen, hat ihre schwankenden Zustände zweifellos akzentuiert, nehme ich heute an.

Wir begannen, einander Briefe zu schreiben, vom siebenten in den zweiten, vom zweiten in den siebenten Bezirk. Ich lebte in der Unteren Donaustraße, in einer hellen, kleinen Wohnung mit Balkon, im achten Stock, mit dem Blick auf Riesenrad, Donaukanal, Urania – das absolute Gegenteil von Brigittes Dunkelkammern. Ich konnte nie sicher sein, ob ihre Schreiben böseste Vorwürfe beinhalten, oder Liebesbriefe sein würden. In einer dieser frühen Postsendungen heißt es: „Ich weiß schon, warum ich Dir so lange Briefe schreibe. Das ist Egoismus! Ich fühle mich, während ich einen Brief an Dich schreibe, frei von Depressionen. Wenn ich dann fertig bin, mit dem Brief, kommt sie wieder. Und das Briefeschreiben ist für mich jetzt auch Flucht vor der Arbeit.“

Es kam zu großen Auseinandersetzungen zwischen uns: Brigitte warf mir vor allem vor, zwar ungemein stolz auf mein Judentum zu sein, die Geschichte meines Volkes jedoch nie näher studiert zu haben, nicht einmal Genaueres über die Schrecken der Naziherrschaft zu kennen, darüber hinaus nie das Land Israel besucht zu haben. Sie hatte in allem recht. Ich sträubte mich, die Katastrophen des Holocausts – das Wort Shoah war damals noch nicht Sprachgebrauch, Claude Lanzmanns Film existierte noch nicht – näher zu erforschen, obwohl oder gerade weil meine Großeltern mütterlicherseits in Auschwitz ermordet worden waren. Sie bat mich, den Erzählungsband ‚Die steinerne Welt‘ des nichtjüdischen KZ-Häftlings Tadeusz Borowski zu lesen – die Lektüre erschütterte mich tiefgreifender als alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt je erfahren hatte.

Brigitte kam so oft auf ihre kompromisslosen Vorhaltungen zurück, bis ich mich bei dem damals erst seit wenigen Jahren existierenden Reportagemagazin GEO um einen Auftrag bemühte. Ich schlug der Chefredaktion einen Text vor: ‚Junger Jude reist zum ersten Mal im Leben nach Israel‘. Die Antwort kam prompt. Ich solle zwar nicht das ganze Land bereisen, mich aber einen Monat lang auf Kosten der Zeitschrift in Jerusalem aufhalten und anschließend über meine Erlebnisse berichten. Eine wunderbare Chance, ich nahm sie wahr, und der Aufenthalt in der Heiligen Stadt, der Text, der damals für GEO entstand, ‚Nächstes Jahr in Jerusalem‘, sollte später der Auslöser für meine zweite Buchpublikation ‚Rundgang‘ sein. Der Besuch in Israel war nur der erste von mehreren, und in der Folge, sogar noch während die Beziehung zu Brigitte andauerte, wandte ich mich dem religiösen Judentum zu, begann, die Gesetze der Torah einzuhalten, so gut ich es konnte. Die genaueren Umstände sprengen den Rahmen dieser Ausführungen, hier sei jedoch festgehalten: Ausschließlich meine Streitgespräche mit Brigitte Schwaiger waren dafür verantwortlich, dass meine Lebensgeschichte diese für mich so überraschende Richtung einschlug.

Zwei ihrer Bücher gehen, im Gegenzug, auf unsere zahllosen Diskussionen, auf meinen Einfluss, zurück: ‚Lange Abwesenheit‘, eine Auseinandersetzung mit der Nazivergangenheit des Vaters, und ‚Die Galizianerin‘, Aufzeichnungen der Biografie der in Wien lebenden polnischen Holocaustüberlebenden Eva Deutsch. Über ‚Lange Abwesenheit‘ schrieb sie mir, unter anderem: „‘Trau Dich ein kleines Buch zu schreiben‘, sagtest Du vergangenes Jahr. Ja, jetzt ist es ein kleines Buch, sehr kurz, aber sehr dicht, glaube ich.“

Während meines ersten Jerusalem-Aufenthaltes näherte sich Brigitte dem in Wien lebenden östereichischen Ausnahmekünstler Arnulf Rainer an. Rasch wurde auch daraus eine Liebesaffäre. Noch rascher beschlossen die beiden, ein Gesprächsbuch zu verfassen, ‚Malstunde‘, zwischen ihr, der „malenden Dichterin“ – denn zuweilen malte Brigitte auch – und Rainer, dem „dichtenden Maler“. Als ich nach Wien zurückkehrte, vor vollendete Tatsachen gestellt, warnte ich meine Freundin vor einer Beziehung mit diesem eigensinnigen, meiner Ansicht nach von einer gewissen sadistischen Härte geprägten Mann; er würde sie nur tiefer in die Abgründe ihrer Depressionen zerren. Seltsamerweise reagierte ich weder überrascht, noch rasend eifersüchtig. Ich sei viel zu jung für sie – nomen est omen – hatte sie mir in der intensivsten Zeit unseres Zusammenseins regelmäßig vorgeworfen. Jetzt war jemand in ihr Leben getreten, der zwar nicht über vierzig Jahre älter war als sie, wie Friedrich Torberg, aber immerhin zwanzig Jahre. Unsere Beziehung endete vorerst nicht, Arnulf Rainer wusste Bescheid, auch er war offenbar nicht besitzergreifend.

Ich legte Brigitte meine Prosatexte und Essays vor, bevor ich sie publizierte. Sie nahm sie schonungslos auseinander – ohne sie je wieder zusammenzusetzen. Als das Manuskript zu meinem Jerusalem-Roman ‚Rundgang‘ abgeschlossen war, versuchte sie, mit all ihrer zu Gebote stehenden Überzeugungskraft, mich davon abzuhalten, es zu veröffentlichen. Glücklicherweise entschied ich gegen ihren Rat, das Buch wurde ein Erfolg. Ihr Zorn nahm nun wieder zu, sie verlangte, ich müsse alle Briefe, die sie mir geschrieben hatte, an sie zurücksenden, was ich auch tat. Ich bekam dafür postwendend alle meine Briefe zurück. Und trotzdem blieben wir in Kontakt, korrespondierten und sahen einander erneut. Sie schloss eine Psychoanalyse bei dem Wiener Psychiater Erwin Ringel ab, das brachte eine vorübergehende Besserung mit sich. „Du hattest recht, mich vor dem Arnulf Rainer zu warnen“, wiederholte sie jetzt des öfteren. „Der Umgang mit ihm hat mir wirklich nicht gut getan!“ Sie schrieb mir: „Sei mein jüngerer Bruder. Ich brauche es, daß Du mich brauchst.“

Einmal saß ich in der dunklen Schottenfeldgassenwohnung versteckt hinter dem dunkelgrünen Kachelofen, die Katze Nora zu meinen Füßen, und lauschte da einem Streitgespräch zwischen Brigitte und Maria Schell. Der große deutsche Filmstar der 1950er und 1960er Jahre, die berühmte Schwester Maximilan Schells, war gekommen, um ihrer Nebenbuhlerin ein für alle Mal den Umgang mit ihrem Ehemann, dem Regisseur und Schauspieler Veit Relin zu untersagen. Denn auch mit Relin hatte Brigitte eine immer wieder unterbrochene, immer wieder aufflammende Liaison unterhalten. Ich sah Frau Schells Rücken, als sie fortstürmte, Brigitte blieb überraschend gelassen zurück. Wenige Tage später konnten wir in der ‚Bild‘-Zeitung auf der ersten Seite die Meldung lesen: „Ehebruch: Maria Schell besiegt Geliebte!“ Brigitte wurde namentlich nicht genannt, auf einem kleinen Foto waren ihre Augen von einem schwarzen Balken bedeckt, wie bei einer Schwerverbrecherin. Der Artikel behauptete, die Affäre sei durch einen Telefonanruf bei der Rivalin beendet worden – wir wussten es besser und lachten nur.

Auch der Burgschauspieler Norbert Kappen war wenige Jahre vor seinem Tod – er erschoss sich 1984 mit seinem Revolver – Brigittes Liebhaber, auch er zwanzig Jahre älter als sie. Das Verhältnis währte nur einige Monate. Als es endete, bat sie mich, ihr zu vergeben. Ich vergab ihr durchaus, beschloss jedoch, unsere Beziehung fortan in eine platonische zu verwandeln. Nach und nach verloren wir einander aus den Augen. Wie traurig, den Kontakt zu einem so nahen Menschen völlig abbrechen zu lassen. Sie bekam von Michael Genner, einem radikal kommunistischen Aktivisten, einen Sohn. Ich sah Mutter und den noch kleinen Buben auf der gegenüberliegenden Seite der Walfischgasse spazieren, Brigitte signalisierte mir unmissverständlich, nicht begrüßt werden zu wollen. Der Kindesvater, den sie bald verließ, schimpfte so lange und so unerbittlich auf ihre frühere Nähe zu Friedrich Torberg, bis Brigitte alle Briefe, die sie von Torberg je erhalten hatte, im Kachelofen verbrannte. Die Briefe an mich und meine Briefe an sie schickte sie mir zum Glück zurück.

Ihre Psychosen wurden immer katastrophaler, ich erfuhr Details erst viele Jahre später. Sie konnte zwischen Realität und Phantasie nicht mehr unterscheiden, hörte Stimmen, wurde zeitweise auf der ‚Baumgartner Höhe‘, dem ehemaligen Steinhof, behandelt, begab sich dort zuweilen auch freiwillig hin. In ihren Erinnerungen ‚Wenn Gott tot ist‘ liest man etwa: „Ich erlitt die Psychose, daß die Königin von England mich seit meiner Geburt beobachtete und nur ich Europa vor einem Nuklearschlag bewahren würde…“

Ich wusste nicht, dass die einst recht Wohlhabende vollkommen verarmt lebte. Hatte keine Idee, dass sie für eine Weile in eine tschechische Kleinstadt übersiedelt war. Wusste nicht, dass sie eine Zeit den Erzbischof von Wien, Christoph Kardinal Schönborn, mit ihrer Liebe verfolgte. Wusste auch nicht, dass der einstige Oberrabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde Wien, Paul Chaim Eisenberg, jahrelang bereit war, ihr zuzuhören, ihr Rat zu geben, so gut es ihm möglich war. Eine historische Versöhnung zwischen dem Christentum und dem Judentum schwebte Brigitte vor. Sie schrieb Eisenberg über Monate hinweg beinahe täglich einen Brief, legte Zeitungsausschnitte und zuweilen auch Geldscheine bei, als Unterstützung der jüdischen Gemeinde gedacht, obwohl sie selbst von Sozialhilfe lebte. Der mir seit Jugendjahren gut bekannte Rabbiner bestellte mich eines Tages in sein Büro im Stadttempel in der Seitenstettengasse und überreichte mir den Packen Briefe, mit der Bitte, den richtigen Ort für das Konvolut zu finden. Ich zögerte nicht lange, kontaktierte Benedikt Föger, den umsichtigen Leiter des Czernin Verlags, der das Bündel in Empfang nahm und mir bescheinigte: „Hiermit bestätige ich, am 18. April 2013 in Wien ein Konvolut von ca. 150 Briefen und Schriftstücken von Brigitte Schwaiger aus dem Besitz von Herrn Oberrabbiner Dr. Chaim Eisenberg entgegengenommen zu haben. Wie vereinbart, wird Herr Dr. Bernhard Fetz, Direktor des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek, das Material sichten und im Falle einer Eignung als deklarierte Schenkung von Dr. Chaim Eisenberg in den Bestand des Literaturarchivs aufnehmen.“

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits drei Jahre vergangen, seitdem ich in den Morgenstunden des 27. Juli 2010 die Nachricht erhielt, Brigitte sei am Vortag zwischen Jedleseer Brücke und Nordbrücke leblos im Wasser entdeckt worden. Es war ihr dritter Versuch, in der Donau zu ertrinken.

_________________

Wenn Sie oder ein/e Angehörige/r sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befindet, zögern Sie nicht Hilfe anzunehmen bzw. anzubieten! Hier finden Sie Hilfe.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Wie interessant und doch traurig ist diese Lebensgeschichte einer hochtalentierten Frau, die hoffentlich nicht vergessen wird - danke, dass Sie die Erinnerung daran bewahren...