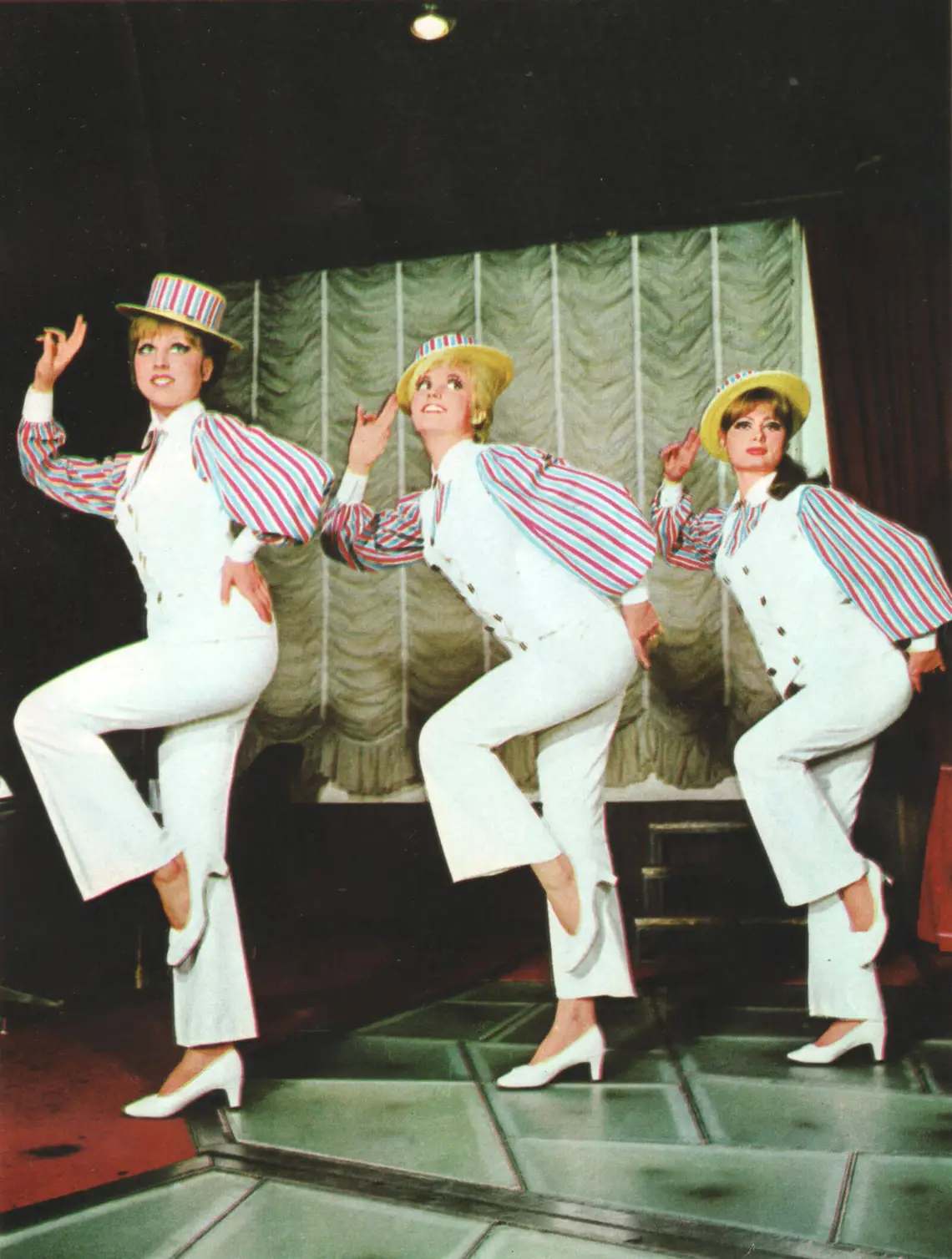

Cabaret Renz, 1960er Jahre, Sammlung Peter Payer

Hauptinhalt

Das Renz in der Leopoldstadt

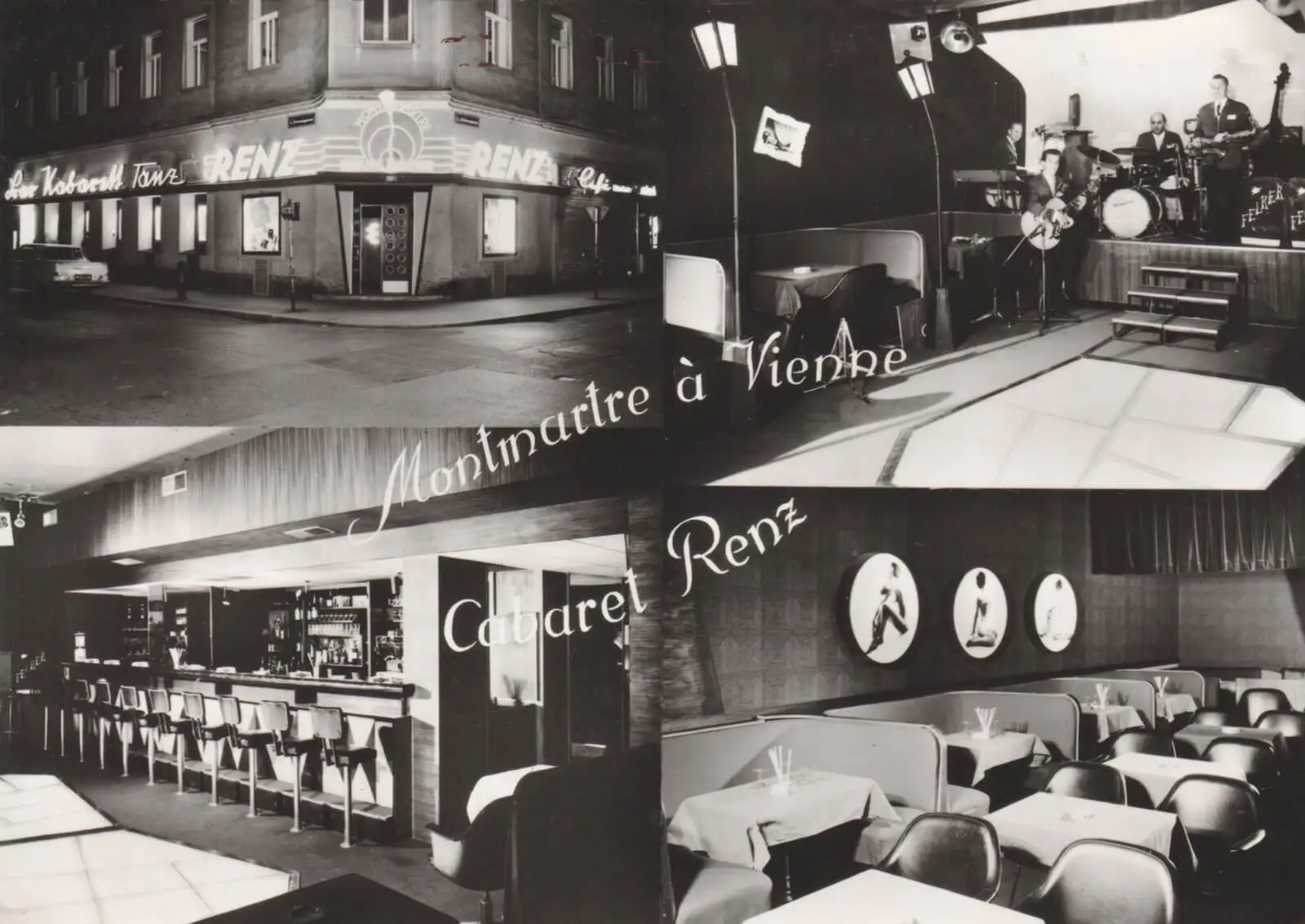

„Montmartre à Vienne“

RENZ steht in roten Großbuchstaben über dem Eingang und im Schaukasten daneben klärt ein schon leicht verblichenes Plakat darüber auf, welch prominente Gäste hier einst zu Besuch waren: von Omar Sharif und Ringo Starr bis hin zu Josephine Baker.

Die Geschichte des zunehmend mythenumrankten Ortes geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, als sich der legendäre Zirkus Renz in Wien etablierte. Sein Gründer, Ernst Jakob Renz (1815–1892), hatte in der Zirkusgasse 44–46 eine riesige Vorführstätte mit über 3.500 Sitzplätzen eröffnet (1853 errichtet, 1883 umgestaltet). Aufgestiegen zu einem der bedeutendsten Zirkusse in Europa, prägte er über Jahrzehnte hinweg die Unterhaltungskultur in Wien. Er wurde namensgebend für die Straße und strahlte aus auf seine direkte Umgebung. Heute erinnert nur mehr wenig daran. Der Gebäudekomplex mit seiner runden Arena wurde 1944 durch einen Bombentreffer schwer beschädigt und 1957 abgerissen. An seiner Stelle befindet sich heute eine Wohnanlage (Renzhof).

Die Zeiten überdauert hat immerhin der Name. Denn in unmittelbarer Nachbarschaft, nur zwei Häuser weiter, hatte in der Zirkusgasse 50/Ecke Novaragasse das „Café Renz“ eröffnet. In den 1920er bis 40er Jahren war es, wie man zeitgenössischen Printmedien entnehmen kann, ein berüchtigter Ort gewesen. Als Stammlokal des Sport- und Geselligkeitsvereins „Renz“ unterhielt man einen eigenen Fußballklub und auch sonst schien reger Betrieb geherrscht zu haben. Immer wieder liest man von nächtlichen Raufereien und Messerstechereien und auch der Drogenhandel mit Kokain dürfte bisweilen floriert haben. Ein zwielichtiges Nachtlokal also, das – wie zahlreiche andere – zum erweiterten Rotlichtmilieu des Praters gehörte. Sein Unterhaltungsprogramm war stadtbekannt, ebenso die in vielen Ankündigungen hervorgehobene Schönheit der „Animierdamen“.

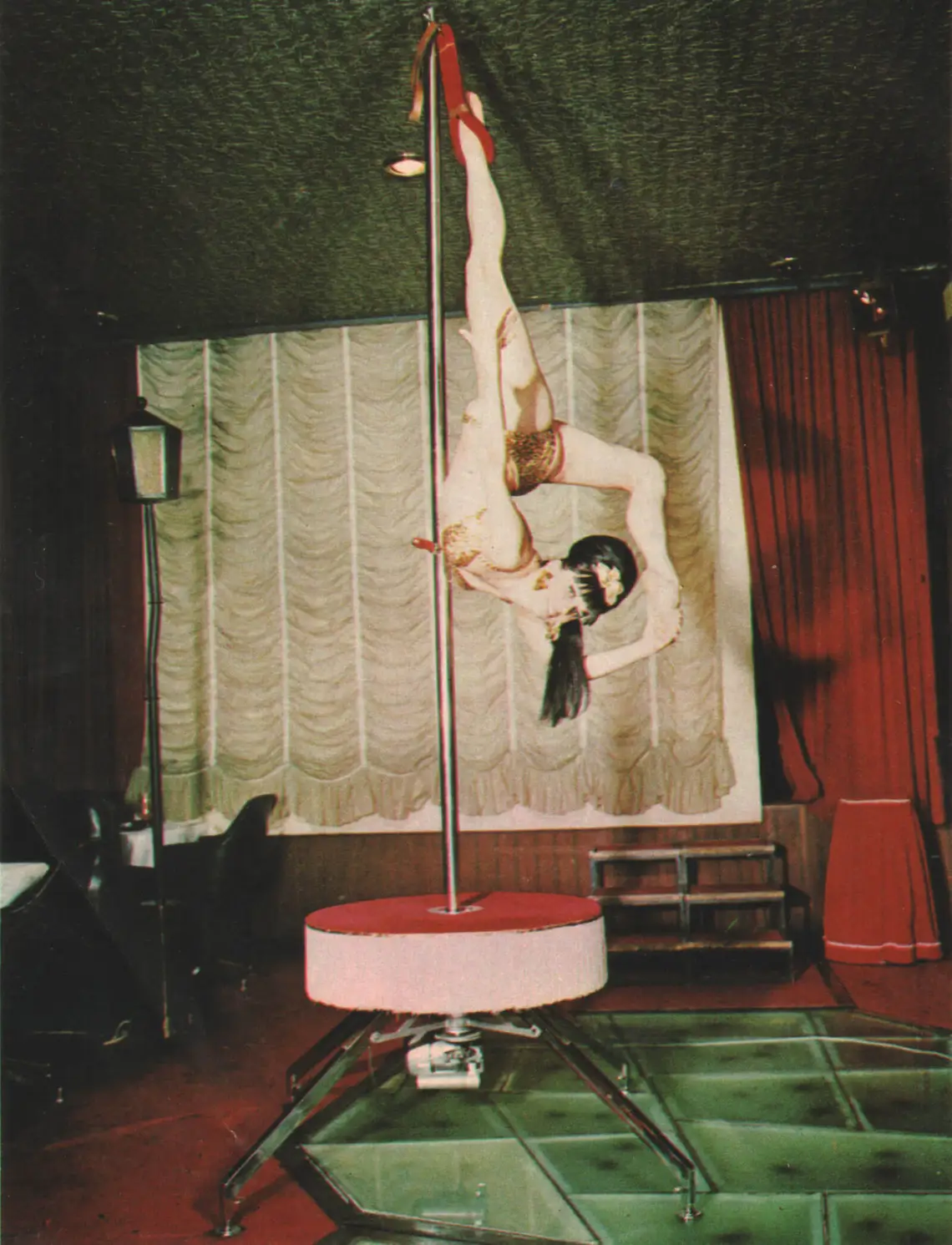

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte man einen Neubeginn. Im Jahr 1954 übernahmen Hans und Maria Kratochwil das Café. Maria (geb. 24.6.1931) stammte ursprünglich aus dem Waldviertel. Im Alter von 14 Jahren hatte sie ihre Mutter verloren und war mit dem Vater nach Wien übersiedelt. Nach der Hauptschule absolvierte sie eine Lehre als Modistin, ehe sie den Kellner Hans im Renz kennenlernte und heiratete. Die beiden betrieben das Café fortan gemeinsam, doch Maria Kratochwil war es, die zur eigentlichen Chefin aufstieg. In ihren viele Jahre später verfassten biografischen Notizen für die Website des „Club Carriere“ skizzierte sie ihren Werdegang und wie sie dem Lokal allmählich ein modernes Image verpasste: „Ich modelte das Lokal um, da ich einen anderen Kundenstock haben wollte, was natürlich bei den bisherigen Kunden auf Widerstand stieß. Ich ließ mich aber nicht beirren und lancierte das erste Programm, einen Z*tanz, vorgetragen von einer Gesellschaftsdame, die hinterher dafür Geld absammeln ging. Da dies beim Publikum Anklang fand, ging ich einen Schritt weiter und engagierte aus St. Pölten 4 Damen, die ein kleines Ballettstück vorführen. Erst 1956 gab es die erste Strip-Nummer, ich wurde ehrgeizig und wollte im Café auch artistische Attraktionen bieten.“

Die Zeit schien günstig für die Etablierung eines neuen Varieté- und Erotiklokals in Wien. Denn allzu groß war das Angebot bisher nicht und das Nachtleben schien auch aus touristischer Sicht entwicklungsbedürftig. Der Stadtführer „Wien bei Tag und Nacht“ listete die wichtigsten Etablissements auf, die meisten von ihnen befanden sich im ersten Bezirk: allen voran das berühmte „Moulin Rouge“ in der Walfischgasse und das „Maxim“ am Opernring, dazu das „Casanova“ (Dorotheergasse), das „Chez-Nous“ (Kärntner Straße), das „Eve“ (Führichgasse), das „Femina“ (Bauernmarkt), die „Splendid Bar“ mit dem Séparée „Im feuchten Stock“ (Jasomirgottstraße). In der Leopoldstadt gab es eigentlich nur die „Venus Bar“ in der Zirkusgasse 38. Genug Platz also für ein expandierendes neues Lokal, das sich schon bald in „Cabaret Renz“ umbenannte und wienweit einen Namen machte. Großes Vorbild war Paris, wie die neue Lokalbezeichnung unschwer erkennen ließ.

Der oben genannte Stadtführer erklärte mit unverhohlener Begeisterung: „Wahrscheinlich ist das ‚Renz‘ das florierendste Wiener Nachtlokal, auf alle Fälle ist es das lustigste. Sie erleben hier ungetrübte Stunden der frivolen Heiterkeit, denn die Atmosphäre des Kabaretts ist hinreißend. Das ‚Renz‘ ist ein Vorstadtlokal, liegt es doch in der beziehungsvollen Zirkusgasse. Aber was tut dies zur Sache, solange im ‚Montmartre von Wien‘ ein so anspruchsvolles internationales Programm auf die hübschen Beine gestellt werden kann?“

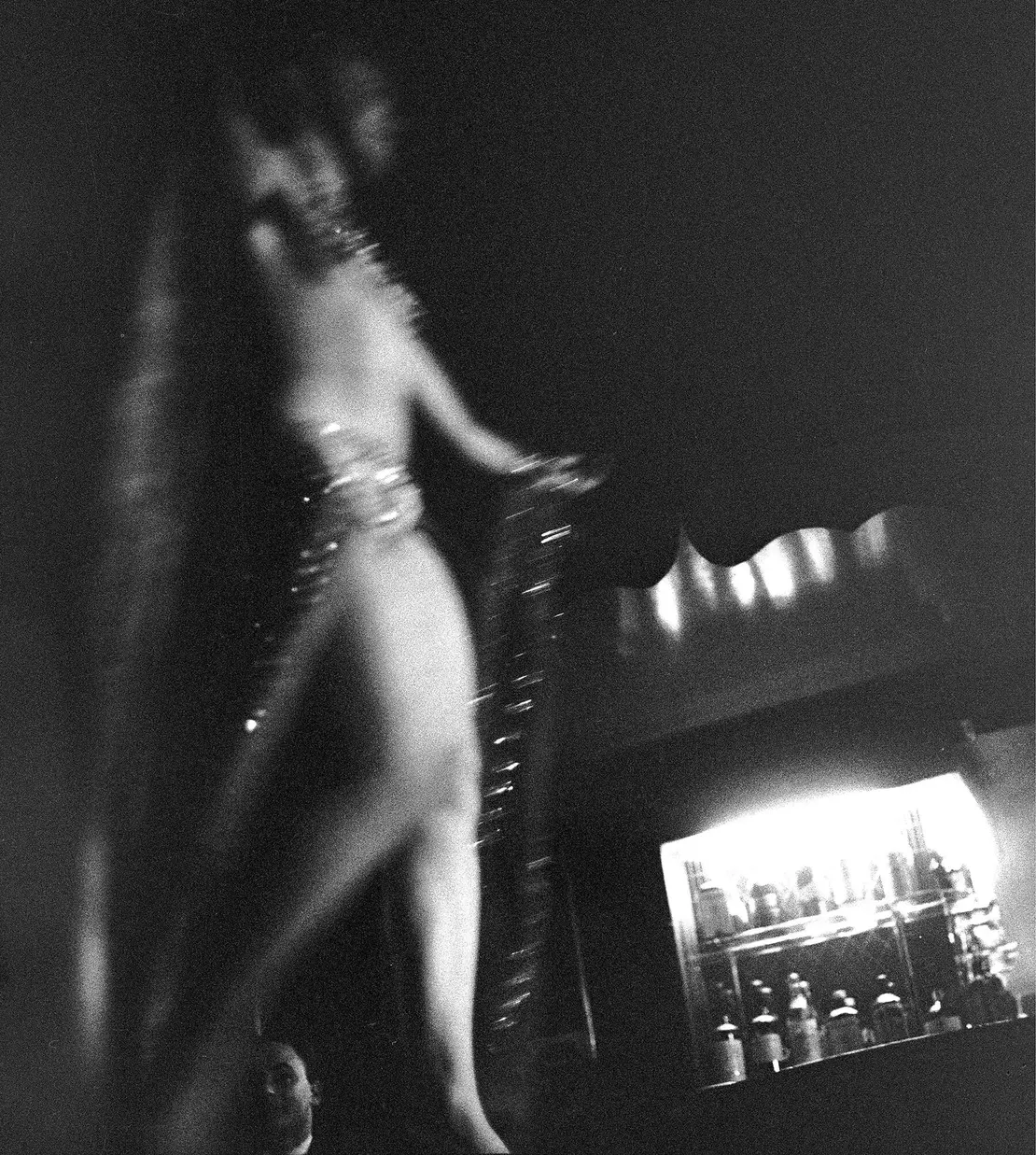

Die Vorführungen bestanden aus Musik und artistischen Einlagen, Zauberkunststücken, Tanz- und Stripteasedarbietungen. All das arrangiert mit internationalem Flair und verheißungsvollen Kunstnamen wie „Tami Sabra – die Sünderin“, „Princess Pascalina – art exotique“, „Nicole – rêves espagnôles” oder „Yvie Kongo – danses africaines“. Wiener Gemütlichkeit, so verkündete das Programmheft, mit einem Schuss „Erotik und Exotik“.

„Hier wird bis in den frühen Morgen getanzt, gelacht, animiert“, erinnerte sich der Schriftsteller und Fotograf Michael Horowitz. „Französisches Flair in der Novaragasse.“ Zu einer der bekanntesten Aufführungen wurde die Raketennummer „Sputnik“. Die erfolgreichen Starts der gleichnamigen sowjetischen Erdsatelliten hatten um 1960 enormes Interesse für die Raumfahrt ausgelöst, was sich sogleich in der Unterhaltungskultur niederschlug. Eine überdimensionale Rakete, unschwer als phallisches Symbol dechiffrierbar, fungierte als Requisit für eine erotische Tanznummer, die viele Jahre zum Aushängeschild des „Renz“ gehörte.

Nicht weniger Aufsehen erregten die Darbietungen der „Topless Ladybirds“, der – wie es in der Bewerbung hieß – „ersten Damenband oben ohne“. Musikalische Aufführungen unter diesem Namen konnte man damals in ganz Europa und den USA mit den verschiedensten Musikerinnen antreffen, in Wien wagte das „Renz“ als erstes Lokal eine derartige Show. Wobei über die Vielzahl der im „Renz“ auftretenden Tänzerinnen und Musikerinnen – bis auf einige prominente Ausnahmen – so gut wie nichts Biografisches bekannt ist.

Nicht immer gingen die Freizügigkeiten so glatt vonstatten. Mehrmals kam man durch einschlägige Abbildungen im Programmheft und auf Flugblättern mit dem Pornographiegesetz in Konflikt, wie Unterlagen im Wiener Stadt- und Landesarchiv belegen.

Dessen ungeachtet waren die Sechziger- und Siebzigerjahre die Blütezeit der „erotischen Unterhaltung“ im „Renz“. Direktorin Maria Kratochwil erinnerte sich, wie sie damals intensiv und europaweit nach neuen Attraktionen Ausschau hielt: „Zweimal im Jahr ging ich auf große Besichtigungstour nach Paris, London, Madrid und in große deutsche Städte. Abend für Abend klapperte ich alle Nachtlokale ab und beobachtete die mir ans Herz gelegten Nummern, das heißt, ich beobachtete nicht die Nummern, sondern die Gesichter der Gäste, dabei bemerkte ich sofort, welche Künstler ankamen. Ich zahlte nie drauf, wenn ich Nummern selbst aussuchte.“

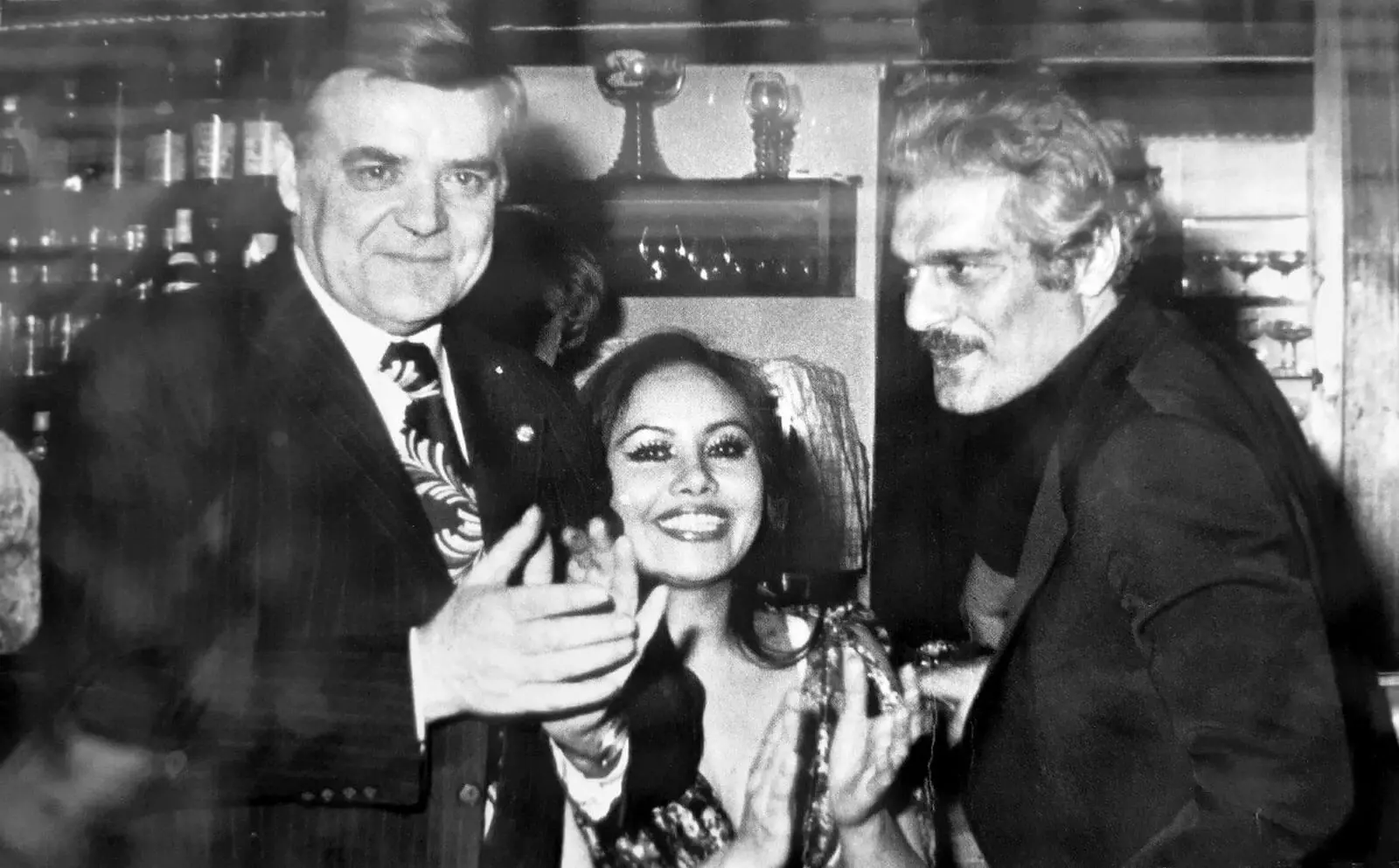

Große Nummern aus aller Welt in die Zirkusgasse zu bekommen, war das Hauptanliegen Kratochwils. So verpflichtete sie u. a. die bekannte Kunstpfeiferin Baroness Lips von Lipstrill (1924–2005); und der wohl größte Coup gelang ihr im Oktober 1968 mit dem Engagement der Sängerin und Tänzerin Josephine Baker (1906–1975). Gleich drei Tage lang gastierte der Star, immerhin bereits 62 Jahre alt, im „Renz“. Schon mehrmals war Baker in Wien gewesen, zum ersten Mal vor genau 40 Jahren, ein damals enorm skandalisierter Auftritt, der die Öffentlichkeit lange Zeit beschäftigte. Mittlerweile war es um die Künstlerin ruhiger geworden, die Wiener Medien berichteten nicht allzu ausführlich, hoben aber immerhin die anhaltende Zugkraft von ihr hervor. So notierte die „Neue Zeitung“: „Das Kabarett Renz in Wien-Leopoldstadt erlebt seine Sternstunden. Josephine Baker, die immer noch Unvergleichliche, zieht dort fünfviertel Stunden lang eine atemberaubende Show ab. Temperamentvoll und von hinreißendem Charme wie eh und je.“ Und die „Unabhängige Kronen-Zeitung“ resümierte: „Auch in diesem Milieu versteht es die N*sängerin nach wie vor, ihr Publikum zu faszinieren.“

Alle drei Auftritte waren jedenfalls gut besucht, und Baker schickte zwei Wochen danach ein wohlwollendes Grußtelegramm an die Direktorin, die die Botschaft dann auch reklamewirksam in einem ihrer Programmhefte abdruckte: „vielen dank fuer die schoenen tage in wien stop sie und ihre gaeste haben mich sehr gluecklich gemach stop ich werde ihre reizende stadt nie vergessen und immer gerne wiederkommen stop gruessen sie bitte alle wienerkinder von josephine baker.“

Prominente – männliche – Besucher avancierten zu einem Markenzeichen des „Renz“, das sich auf dem internationalen Parkett gerne als „Montmartre à Vienne“ oder „First Nightclub of Vienna“ bezeichnete. Die Liste wurde immer länger: Dean Martin, Truman Capote, Ringo Starr und nicht zuletzt Omar Sharif, der als „Frauenheld“ bekannt und zum gern gesehenen Stammgast geworden war. Zu all dem passte auch die hauseigene Combo „The Renz Players“. Diese veröffentlichte 1968 zwei Singles mit den Wienerliedern: „Wann i amal ausgeh`“ und „Im Renz in Wien“. Darin hieß es unter anderem: „Eine Nacht wie in Paris / mit Mädchen heiß und süß / mit Musik und Sex und Show / man wird heiter, man wird froh / eine Nacht wie in Paris / Montmartre Paradies / man trinkt Sekt, hört Melodien / ist verliebt in Renz in Wien. (…) / Wo geht man hin / am Abend in Wien? / wenn ich was erleben will / geh ich in Wien zu Kratochwil.“

Wie international und glamourös es in jener Zeit zuging, vermitteln heute noch die Bilder von Barbara Pflaum, die 1961 eine Fotoreportage über das „Renz“ veröffentlichte. Sie interessierte sich sowohl für das Publikum als auch das Varietéprogramm, beides widerspiegelte den Zeitgeist jener Jahre. Immer wieder veranstaltete man auch elegante Modeschauen, wie im April 1969, als Models im Pierre Cardin-Outfit auftraten.

Natürlich verkehrte auch die österreichische und deutsche Prominenz in dem Lokal. Curd Jürgens, Udo Jürgens oder Helmut Qualtinger gehörten zu den bekanntesten Stammgästen. Über Qualtinger erzählte der Society-Reporter „Adabei“ Roman Schliesser in seinen Erinnerungen eine denkwürdige Anekdote: Bei einem seiner nächtlichen Streifzüge durch Wien hatte der Schauspieler die beachtliche Summe von 30.000 Schilling – Honorar für einen gerade abgeschlossenen Filmdreh – bei sich. Zusammen mit seiner Partnerin Vera Borek war er nach Mitternacht im „Renz“ gelandet. Vera nahm ihm bald einen Gutteil des Geldes ab und ging nach Hause. Den Rest konnte er im Lokal verprassen, wie Schliesser berichtete: „Und so verpflanzte der Ober (…) gleich fünf der Renz-Girls an den Tisch. Für die kaffeebraune Ivy aus dem Kongo spendierte ‚Quasi‘ Champagner, die übrigen vier nippten emsig, weil an den Prozenten mitnaschend, Whisky-Cola. Pro Glas – 230 Schilling. ‚Quasi‘, der selbst nur Bier und zwischendurch Fernet mit Soda trank, stand’s bis halb zehn Uhr vormittags durch. Dann hatte er kein Kleingeld mehr.“ Renz-Chef Kratochwil zahlte Qualtinger allerdings danach das Geld zurück, bis auf 2.500 Schilling, die er einbehielt.

Männer-Anekdoten wie diese ließen sich wohl noch viele über das „Renz“ erzählen, allmählich verblasste jedoch der Glanz und Glamour von einst. Anfang der 1990er Jahre verstarb Hans Kratochwil, das Lokal sank zu einem zunehmend schäbigen Bordell herab. Maria Kratochwil – stolz darauf, das goldene Ehrenzeichen für besondere Verdienste um das Wiener Gastgewerbe erhalten zu haben – zog sich zurück und verpachtete die Location. Schon zuvor hatte sie angekündigt: „Bis an mein seliges Lebensende will ich nicht Renz-Chefin bleiben.“ Im Jahr 2003 schloss es dann endgültig seine Pforten.

Allerdings: Die Magie eines verruchten Ortes blieb lebendig und zog die Aufmerksamkeit von vier jungen Wienern auf sich. Matthias Breithuber, Michael Frischler, Thomas Schwarzenpoller und Peter Szokol gingen ab November 2004 daran, das „Renz“ mit ambitioniertem Programm und neuer Licht- und Tontechnik wiederzubeleben. Unter dem augenzwinkernden Slogan „Die ausgepuffte Location“ veranstalteten sie fortan Konzerte mit elektronischer Musik, Filmvorführungen, Lesungen sowie Theater- und Kabarettabende. Den Mittelpunkt bildete das rund 200 Quadratmeter große Bar- und Tanzareal im Erdgeschoß, das weitgehend original erhalten war. An die 300 Acts konnten hier allein im folgenden Jahr organisiert werden.

Im ersten Stock, in der ehemaligen Wohnung des Ehepaars Kratochwil, etablierte Kurator Tom Ripper einen Ausstellungsbereich. Hier war in den folgenden Jahren unter dem Label „Renz Contemporary Art Gallery“ ein dichtes Kunstprogramm zu bestaunen. Ein Offspace, in dem sich Künstlerinnen und Künstler präsentierten wie Peter Kraus, Tomak, Lucy Wittgenstein, Monika Weber, Philipp Kobald, Charlotte Kohn-Ley oder Alexander Steinwendtner. Als Eröffnungsredner konnte prominente Personen aus der Wiener Kunst- und Kulturszene gewonnen werden, darunter Erwin Wurm, Franz Graf, Felicitas Thun, Andreas Spiegel oder Roland Girtler.

Kurator Ripper betonte später, wie man sich von extrem schwierigen Anfängen kontinuierlich weiterentwickelte: „Dort waren alte Möbel aus dem Bordell, Teppiche mit Brandlöchern und verschimmelte Vorhänge, überall hingen die Kabel aus der Wand. Am Anfang haben wir ‚Kunst am Bau‘ in der Halbruine gemacht. (..) Im Endeffekt veranstalteten wir in zweieinhalb Jahren über 40 Ausstellungen mit über 100 beteiligten Künstlerinnen.“

Das „Renz“ wurde als willkommene Bereicherung der Wiener Party- und Clubszene erlebt, eine neue, angesagte Location, wie es keine zweite in Wien gab. Doch trotz des guten Besuchs häuften sich mit den Jahren die Probleme. Mietrückstände, bautechnische Mängel und persönliche Differenzen zwischen den Betreibern bereiteten dem buntem Clubleben ein Ende. Am 28. Februar 2007 fand die offizielle „Grabtragung“ des „Renz“ statt, dann sperrte das Lokal erneut zu.

Die Zukunft war ungewiss – und blieb es auch viele Jahre. Bis im Februar 2015 der deutsche Spitzenkoch Juan Amador neue Hoffnungen weckte. Er erkannte die einmalige Geschichte des Ortes und wollte sie für sein neues Restaurant nutzen: „Wir erzählen ja auch Geschichten, und uns gefiel die Geschichte vom Cabaret Renz.“ Amador wollte sich mit seinem eher kleinen Projekt bewusst von den Lokalen der Wiener Innenstadt absetzen und in der Leopoldstadt ein modernes, urbanes Konzept mit rund 25 Sitzplätzen realisieren. Mit gehobenem kulinarischem Angebot und der Hoffnung auf ein internationales Publikum. Für den Umbau konnte das Architekturbüro Kohlmayr Lutter Knapp gewonnen werden, das zuvor schon das „Mochi“ gestaltete. Im Herbst sollte das Drei-Sterne-Lokal eröffnen, doch Mitte Juni zog Amador seine Pläne zurück. Im Gespräch mit dem „Standard“ erzählte er: „Ich habe mich ganz von der Immobilie verabschiedet. Wir hatten viele Ideen, die hier einfach nicht gepasst haben. Das Gebäude ist ja sehr baufällig und da kam eben eine Überraschung nach der anderen.“

Heute, zehn Jahre später, ist das „Renz“ noch immer leer. Ein Blick durch die verschmutzen Fensterscheiben verdeutlicht: Der Innenraum ist eine mit Schutt überhäufte Baustelle, von der ehemaligen Einrichtung ist nichts mehr erhalten. Aus der Glanzzeit übrig bleiben Erinnerungen von Zeitzeugen und verstreute Memorabilia, darunter ein Programmheft, eine Single und ein Schnapsglas im Besitz des Autors dieser Zeilen.

Und ein kleines literarisches Denkmal kam vor Kurzem noch dazu. Denn 2024 veröffentlichte der deutsche Autor Helge Timmerberg (geb. 1952) den Abenteuer- und Kriminalroman „Einer kriegt sie alle“, in dem Wien und das „Renz“ noch einmal groß aufspielen.

Literatur und Quellen

Andreas Brunner u.a. (Hg.): Sex in Wien. Lust, Kontrolle, Ungehorsam. Ausstellungskatalog des Wien Museums. Wien 2016, S. 298.

Michael Horowitz: Das goldene Wien. Eine ambivalente Liebeserklärung. Wien 2005, S. 69-70.

Christoph Koca: Die Rezeption der Josephine Baker in Österreich unter dem Gesichtspunkt der Erinnerungskultur. Untersuchung der medialen Berichterstattung über Josephine Baker von 1928 bis 2006. Wien, Phil.Dipl.-Arb. 2007, S. 99-102.

Walfrid Reismann: Wien bei Tag und Nacht. Unter der Mitarbeit von Günter K. Kodek. Zeichnungen von Rudolf Angerer. Wien 1969, S. 275-276.

Roman Schliesser: Adabei. Die große Zeit der Stars. Hg. von Michael Horowitz. Wien 2016, S. 116.

Helge Timmerberg: Einer kriegt sie alle. Von London bis Nizza: Ein Wiener Zielfahnder auf Verbrecherjagd. Salzburg 2024.

Wr. Stadtarchiv (Strafverfahren nach Pornografiegesetz):

Akt 2.3.6.A3.427/1961

Akt 2.3.6.A3.377/1964

„The Renz Players“ (1968):

Im Renz in Wien:

https://www.youtube.com/watch?v=pfkz3IH37JU

Wann i amal ausgeh’:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=GMhM6oula2s

Maria Kratochwil auf der Website des „Club Carriere“:

https://alt.club-carriere.com/index.php/branchen/fachbeitraege/userprofile/20024

Matthias Holzmüller: Cabaret Renz: Betreiber werfen das Handtuch. In: Rathauskorrespondenz, 19.2.2007.

Karin Krichmayr: Letzte Runde im Cabaret Renz. In: Der Standard, 20.2.2007.

Kerstin Kellermann: Scheidendes Schmuckstück im kulturellen Brachland. In: Der Standard, 27.2.2007.

Severin Corti: Drei-Sternekoch Juan Amador: Der Deutsche, der die Sterne bringt. In: Der Standard, 21./22.2.2015.

Alex Stranig: Juan Amador: Doch kein 3-Sterne-Restaurant in Wien. In: Der Standard, 15.6.2015.

Programmheft, Single, Schnapsglas, 1968/1970 (Sammlung Peter Payer).

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Sehr interessant.

Danke für diesen Artikel.