Kunst

Hauptinhalt

Marian Anderson gibt Autogramme in Wien, 1930er Jahre, Marian Anderson Collection of Photographs (Volume 6, Page 28, Item 1), Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, University of Pennsylvania Libraries

Marian Anderson im Wiener Konzerthaus

Erst Schubert, dann Spirituals

Eine Karriere als Schwarze Person zu machen war sowohl in den USA als auch in Europa kein Leichtes im frühen 20. Jahrhundert. Die klassische Sängerin Marian Anderson stellte sich gegen rassistische Vorurteile und erkämpfte sich Räume für ihre Kunst. Ihre Zeit auf Wiener Bühnen spielte dabei eine wesentliche Rolle.

Krippenfigur Dromedar in der Restaurierungswerkstatt, Foto: Ina Aydogan, Wien Museum, 2025

Krippenfiguren des Sebastian Osterrieder in der Otto Wagner Kirche

„Elektrifizierte Komplettkrippen“

Krippenfiguren aus Gips, die so ausdrucksstark wirken, als wären sie aus Holz geschnitzt: Das war die Spezialität des Münchner Krippenkünstlers Sebastian Osterrieder, der um 1900 seine Werke weltweit vermarktete. Auch in der Otto Wagner Kirche waren sie einst aufgestellt.

Leopold Kessler: RAL 9006 - one year after, 2020 © Bildrecht, Wien 2025

Leopold Kessler spricht über seine Arbeiten im öffentlichen Raum

Synchronisierte Öffentlichkeit

Eine Person rudert an einem Sportgerät, drei weitere Menschen schwingen dadurch angetrieben im Gleichklang in Hängematten. Ein ungewöhnlicher, und nur vermeintlich simpler Eingriff in einen Workout-Bereich am Donau-Ufer. Das ist eine von vielen Interventionen von Leopold Kessler. Im Gespräch erzählt der Künstler von rüttelnden Platten, dem „Nordbahn-Zeh“ und von den Ideen, die er mit seinen Arbeiten vermitteln möchte.

Otto Breicha: Erich Fried auf der Pawlatschen der Österreichischen Gesellschaft für Literatur, 1968. brandstaetter images / picturedesk.com

Otto Breicha als Porträtist der jungen Kunstszene der 1960er Jahre

„Ich fotografierte das Benötigte selbst“

Kritiker, Museumsleiter, Publizist: Otto Breicha (1932-2003) war in vielen Bereichen aktiv. Aus „Notwendigkeit“ porträtierte er fotografisch die österreichische Kunst- und Literaturszene der 1960er Jahre – von Kiki Kogelnik bis Ernst Jandl: Ein vergleichsweise schmales Werk, das unser Bild dieser Zeit mitprägte.

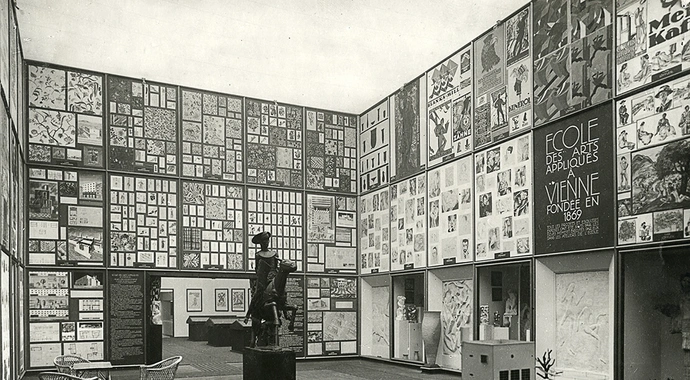

Ausstellungsbereich der Kunstgewerbeschule Wien auf der „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes“, Paris 1925, © MAK – Museum für angewandte Kunst

Plakate in der Österreich-Sektion der Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes

Werbung aus Wien

Vor hundert Jahren (vom 28. April bis 25. Oktober 1925) fand in Paris die wegweisende Ausstellung Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes statt – über eine Stilrichtung, die man heute als Art déco bezeichnet. Österreich war nicht nur mit einem eigenen Pavillon vertreten, sondern auch mit einer kleinen Plakatschau im Grand Palais.

Mary Burlingham: Fiegender Vogel beim Schaukeln, 1926/27, Wien Museum, CZ 95/16

Mary und Katrina Burlingham – Schülerinnen der Čižek-Jugendkunstklasse

Bunte Bilder des Aufbruchs

Das Wien Museum verwahrt in der Kinderkunstsammlung des Reformpädagogen Franz Čižek auch Zeichnungen von Mary und Katrina Burlingham. Sie waren die Töchter von Dorothy Tiffany Burlingham, die hier in Wien auf Anna Freud traf – eine Begegnung mit Folgen für die Geschichte der Psychoanalyse.

Im Depot für die Sammlung von NS-Raubkunst, Kartause Mauerbach, 1971, Foto: Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Die Akte Mauerbach und NS-Raubgut in der Präsidentenvilla

„Herrenlose“ Kunst?

„A Legacy of Shame – Nazi Art Loot in Austria“: Mit dieser Coverstory lenkte das New Yorker ARTnews Magazin im Dezember 1984 die internationale Aufmerksamkeit auf Österreichs „Vermächtnis der Schande“. Erinnerung an eine journalistische Pioniertat und deren Folgen.

Julius Fargel, Kopie nach Leopold Kupelwieser: Johann Michael Vogl, Schubertliedsänger, 1949, Wien Museum, Inv.-Nr. 93.808 (Ausschnitt)

Über ein Ölgemälde von Leopold Kupelwieser

Geraubtes Original – belastete Kopie

Ein Ölgemälde von Leopold Kupelwieser wurde dem Industriellen Robert Pollak von den Nationalsozialisten geraubt und gelangte dann in die städtischen Sammlungen. Nach dem Krieg wehrte sich Museumsdirektor Karl Wagner mit allen Tricks gegen die Rückgabe. Bevor er schließlich nachgeben musste, ließ er ausgerechnet von jenem Restaurator eine Kopie anfertigen, der in die meisten Raubgut-Fälle des Museums involviert war.

Fritz Martinz' „Großer Liebesgarten“ (1959–60) in der Ausstellung „Wirklichkeit als Haltung“ im musa, Foto: Klaus Pichler

Die Restaurierung von Fritz Martinz' Großgemälde

Im leuchtenden „Liebesgarten“

Fritz Martinz war eine zentrale Figur des Wiener Realismus. Sein spektakuläres Gemälde „Großer Liebesgarten“ griff auf Körperbilder aus Renaissance und Barock zurück und dachte sie weiter für das 20. Jahrhundert. Damit Martinz' Werk seine volle Wirkung im musa entfalten kann, musste sich allerdings ein ganzes Team von Restaurator:innen ins Zeug legen.

Unbekannt: Symbolik der Blumen: Kaiserkrone (Fritillaria imperialis), „Gehorsam“, um 1823, Ausschnitt, Wien Museum, Inv.-Nr. 303457/92

285 Pflanzen-Aquarelle aus dem Biedermeier

Wenn Blumen sprechen können

Wie kommt ein Konvolut von 285 biedermeierlichen Pflanzendarstellungen in ein Stadtmuseum? 2017 erwarb das Wien Museum eine Sammlung von Blumenaquarellen mit dem Titel „Simbolik der Blumen“. Wie sich herausstellte, ist diese Symbolik ein in vielerlei Hinsicht interessantes kulturhistorisches Dokument – dessen Erforschung noch aussteht.