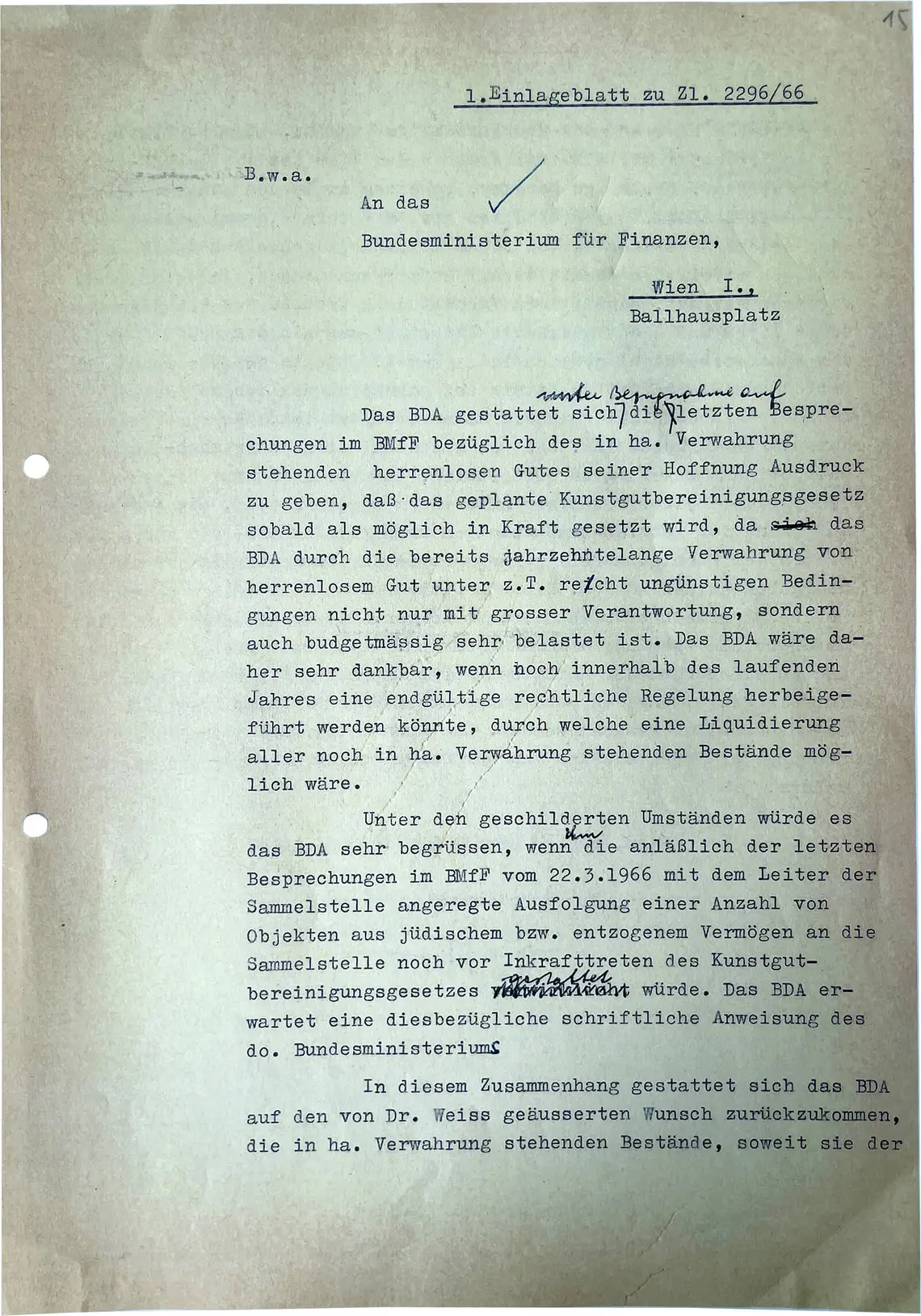

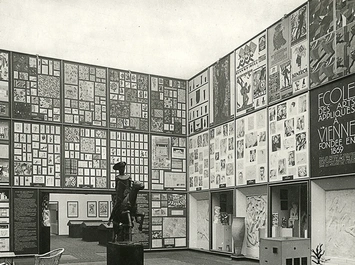

Im Depot für die Sammlung von NS-Raubkunst, Kartause Mauerbach, 1971, Foto: Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Hauptinhalt

Die Akte Mauerbach und NS-Raubgut in der Präsidentenvilla

„Herrenlose“ Kunst?

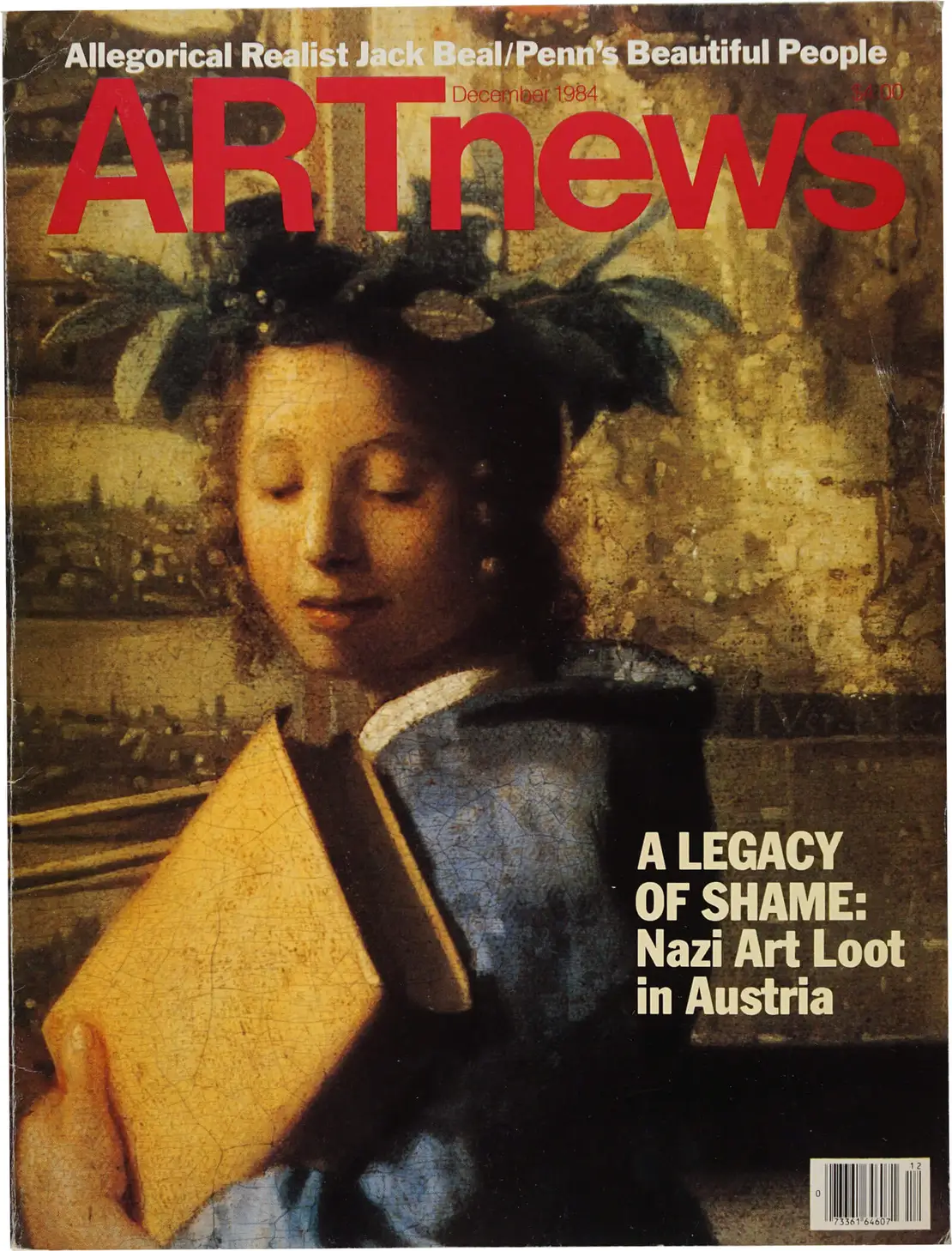

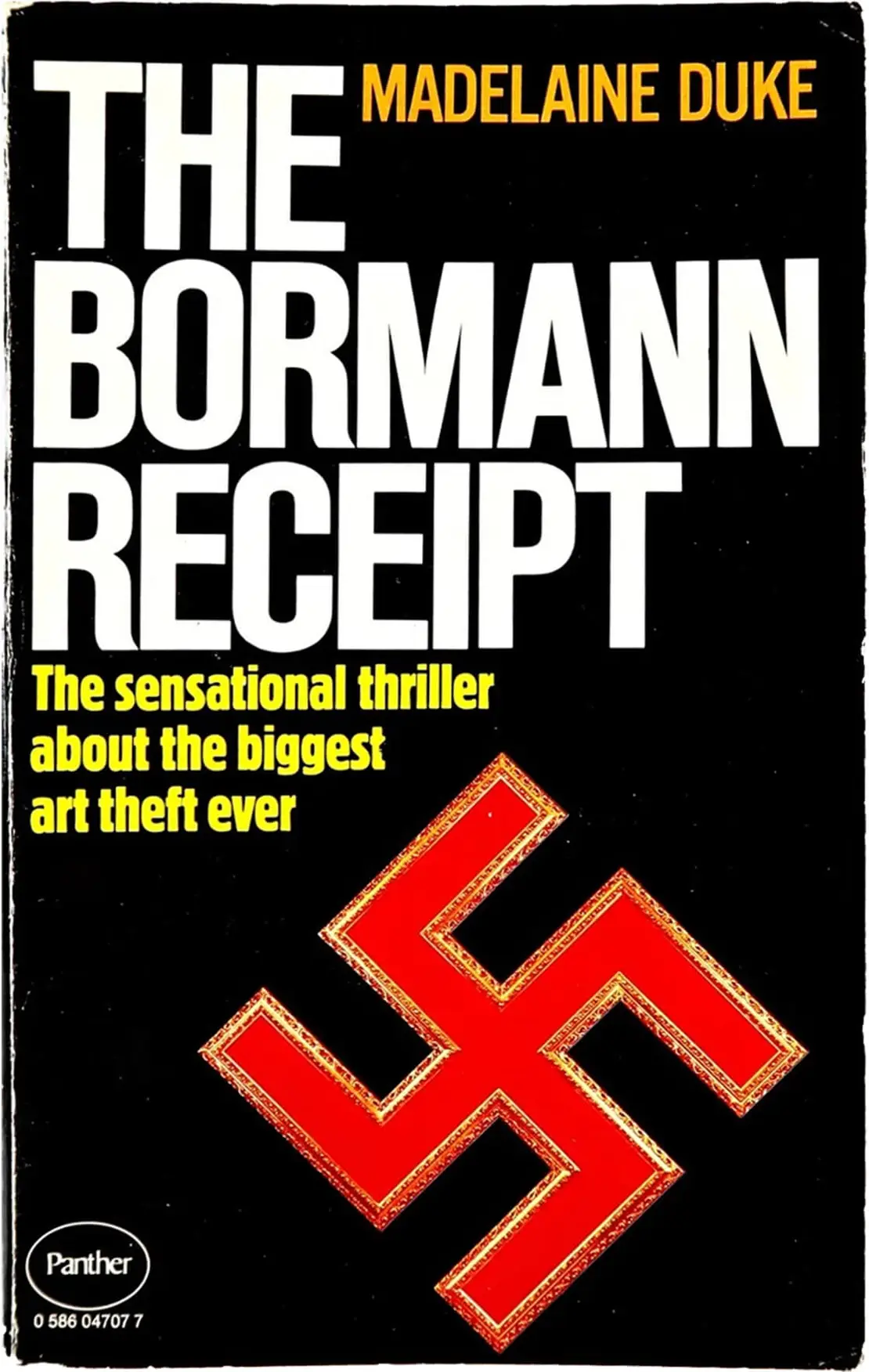

Liest man die Titelgeschichte von ARTnews heute, mutet es immer wieder an, als befände man sich in einem Kriminalroman. Und doch sind es Fakten – aus dem Österreich des Jahres 1984, vor vier Jahrzehnten also. Da ist zum Beispiel die abenteuerliche Geschichte der nach England geflüchteten Madelaine Duke, die den Beweis für ein ihren Eltern von den Nazis geraubtes Gemäldes heimlich erobern musste: Duke sah die Rechnung, mit der Hitler-Intimus Martin Bormann das Bild offiziell gekauft haben soll, zufällig auf dem Schreibtisch eines Wiener Richters, doch der verweigerte ihr eine Kopie. Daraufhin ließ die Frau sich über Nacht im Gericht einsperren, schaffte es ins Büro des Richters und fotografierte das Papier.

Madelaine Duke schrieb ihre Erfahrungen später im Buch The Bormann Receipt nieder, der Untertitel hieß The sensational thriller about the biggest art theft ever.

Was alles in Österreich damals verborgen gehalten wurde, ahnten weder die Opfer des NS-Raubs noch Andrew Decker, der im Jahr 1984 für ARTnews acht Monate lang recherchierte. Denn niemand, der eines der tausenden immer noch von der Republik Österreich in der Kartause Mauerbach nahe Wien gebunkerten NS-Raubobjekte suchte, hatte die Chance, das Objekt selbst oder die vielen zentralen Dokumente dazu zu sehen. Die wichtigsten dieser Akten lagen unter Verschluss in der Denkmalbehörde – diese war sowohl in die nationalsozialistische Beraubung als auch ab 1945 auch in die Rückgabe eingebunden.

Simon Wiesenthal hatte als erster die Öffnung des Raubkunst-Depots gefordert. Wiesenthal, dem sein Überleben der Schoah Auftrag für den Kampf um Gerechtigkeit war, schrieb darüber in seinem Buch Doch die Mörder leben (1967). Er nannte es eine Galerie der Tränen, wie Österreich mit Opfern und ihren Rückstellungsanträgen verfuhr.

Dem Journalisten von ARTnews schilderte er seine Gespräche mit der verantwortlichen Beamtin Edith Podlesnigg im Bundesdenkmalamt (BDA) so: „Ihre Stimme war wie ein Messer.“ Und: „Einige der Leute aus dem Bundesdenkmalamt – wie sie mich hassen! Sie sehen mich an, als hätte ich ihre Gemälde geraubt!“ Die Aktenkartons im BDA sollten erst nach dem Paukenschlag der Beschlagnahme von zwei Schiele-Gemälden in New York und dem folgenden Kunstrückgabegesetz 1998 geöffnet werden.

Zum Verkauf gedacht?

Bevor wir in die Wien-Erkundung der Journalisten von ARTnews eintauchen, noch zu kleinen, doch vielsagenden Entdeckungen in den BDA-Mauerbach-Akten während der Recherche zu diesem Beitrag. Da findet sich etwa ein Brief von Lenz Moser, Besitzer des bekannten gleichnamigen Weinguts, in dem er Edith Podlesnigg im Frühjahr 1968 an seine Anfrage erinnert „ob die 4 Statuen von Prof. Ambrosi verkauft werden“. Die Beamtin, schreibt er, habe ja eine Entscheidung für den Winter angekündigt. Die Frage, ob mit NS-Raubgut auch Handel geplant war, bleibt offen.

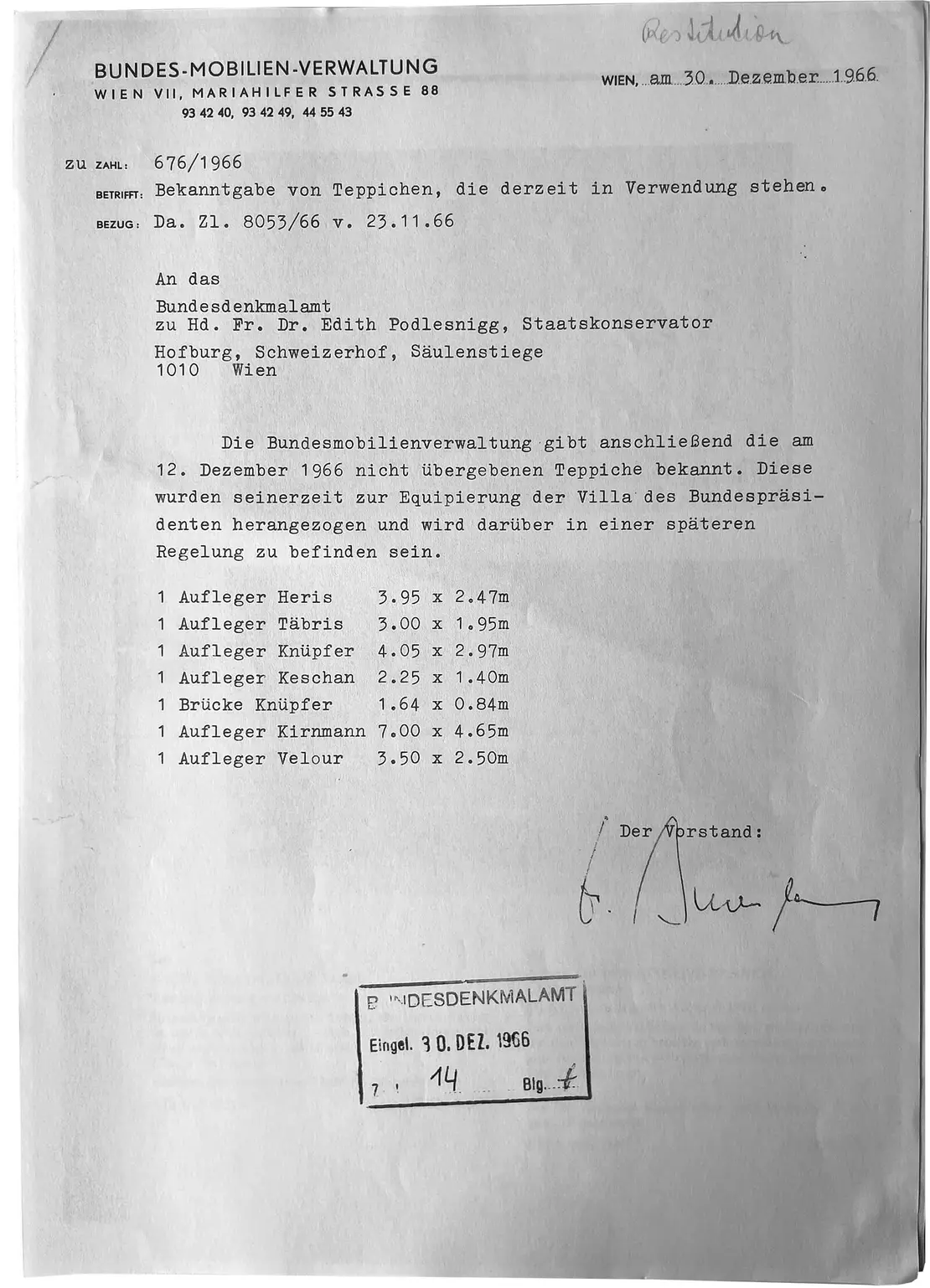

Verblüffend ist ein dünner Akt, der in einem der schweren grauen Kartons mit Restitutionsmaterialien des BDA ganz unten liegt. Darin meldet die Bundes-Mobilien-Verwaltung im Jahr 1966, dass sieben wertvolle Teppiche aus NS-Raubgut „seinerzeit zur Equipierung der Villa des Bundespräsidenten“ verwendet wurden – und immer noch werden. Hintergrund: Die Präsidentenvilla war unter den Nazis „arisiert“, 1950 schwer beschädigt an die Besitzer rückerstattet, von ihnen zu einem Billigpreis veräußert und vom Käufer renoviert teuer an die Republik verkauft worden.

Franz Jonas, Österreichs Bundespräsident von 1965 bis 1974 und ein entschiedener Sozialdemokrat, dürfte von der Geschichte der Teppiche, auf denen er in der Präsidentschaftsvilla wandelte, nichts geahnt haben: Von den Nazis geraubt könnten sie dann für so genannte „Führerresidenzen“ wie auf dem Obersalzberg als Ausstattung gedient haben. Aus „Führerresidenzen“ und diversen Bergungsorten hatte die US-Armee ab 1945 NS-Raubgut in ihren Central Collecting Point München gebracht. Ab den späten 1940er-Jahren wurden alle Objekte an ihre vermuteten Ursprungsländer zur Restitution übergeben. So auch an Österreich. Bis zum Staatsvertrag 1955 war tatsächlich viel restituiert worden. Doch was danach auf Rückgabe wartete und nach kurzer Antragsfrist nicht zurückgegeben war, fiel laut Gesetz – entgegen der Verpflichtung im Staatsvertrag – an die Republik.

Dass NS-Raubgut als „Equipierung“ der Residenz des Staatsoberhaupts diente, schien im für Bundesbauten zuständigen Bautenministerium denn doch suspekt. Hierorts seien die Beweggründe nicht bekannt, „gerade diese Ausstattung des Herrn Bundespräsidenten (sic, Anm.) zu verwenden“ hieß es. Und weiter: „Das Bundesministerium muss aber zumindest annehmen, dass die ungeklärten Eigentumsverhältnisse von der Bundesimmobilienverwaltung der Präsidentschaftskanzlei nicht verschwiegen worden sind.“

In manchen offiziellen Büros standen „arisierte“ Möbel, die ÖVP etwa hatte eine Kommode ausgeliehen. Doch wer hatte Stücke wie den knapp 30 Quadratmeter großen Kirnman-Teppich für die Präsidentschaftsvilla in Wien Döbling ausgesucht? Und wer aller wusste von den euphemistisch so genannten „ungeklärten Eigentumsverhältnissen“? Die Geschichte illustriert, warum niemand die Akte Mauerbach sehen durfte: Weil sie den NS-Raub und den Umgang der Zweiten Republik mit dem Raubgut offenbarte.

Der dünne Akt über die Teppiche war bisher ebenso wenig publiziert wie das Schreiben, wonach der Bundesimmobilienbehörde 1958 auch „diverse Silbergegenstände (...) deren Eigentumsverhältnisse noch ungeklärt sind“ übergeben wurden. Die Republik ließ also auch Jüdinnen und Juden gehörendes und von Nazis geraubtes Tafelsilber auflegen. „Alle Länder müssen den Botschaften und Ministerbüros Möbel, Gemälde und Teppiche geben, hohen Offiziellen stehen gut ausgestattete Räume zu.“ So erklärte Hermann Fillitz, damals Direktor des Kunsthistorischen Museums, laut ARTnews, wozu NS-Raubkunst gut war. – Im Penthouse von Wiens Polizeidirektion hing noch bis zur Jahrtausendwende ein NS-geraubtes Damenbildnis von Hans Canon (profil 48/01). Ein Archivar im BDA soll die damalige Restitutionsgeschichte intern einmal pauschal als „Giftschrank“ bezeichnet haben.

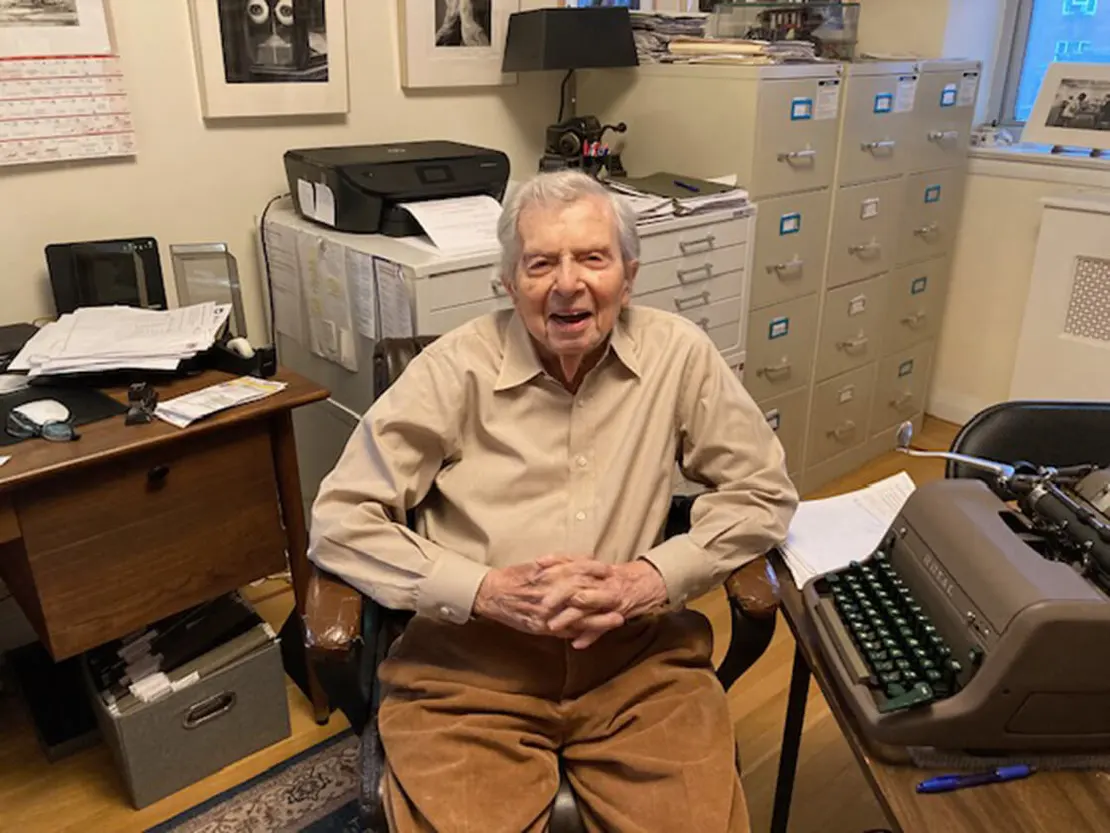

In diese Situation kamen die Journalisten aus New York. Wir schreiben Anfang 1984. Milton Esterow, Herausgeber des prominenten und weltweit gelesenen ARTnews Magazin, sitzt in der Wiener Hofburg Gerhard Sailer, dem damaligen Präsidenten des Österreichischen Bundesdenkmalamts, gegenüber. Esterow hatte von Albert Elsen, Kunsthistoriker an der Stanford University, den brisanten Hinweis auf NS-Raubgut in der Kartause Mauerbach bekommen. Nun war er da, um sich vor Ort umzusehen. Sailer, zuständig für das Depot, richtete sich vor seinem großen Schreibtisch auf und beschied brüsk „Dort können Sie nicht hinein!“ An seine Antwort erinnert sich der heute 96jährige Esterow genau: „Mister Sailer“, sagte ich, „Als ich ein junger Reporter in der New York Times war, riet mir ein weiser alter Herausgeber, wenn dir jemand eine solche Antwort gibt, solltest du überlegen, ob er nicht etwas zu verbergen hat.“

Acht Monate später – im Dezember 1984 – erschien ARTnews dann mit der Titelseite A Legacy of Shame: Nazi Art Loot in Austria (Ein Vermächtnis der Schande: Nazi Raub Kunst in Österreich). Die verborgene Agenda war damit zu einer internationalen geworden, laut Milton Esterow „brach die Hölle los“. Paul Grosz, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, bezeichnete den 22 Seiten langen Bericht als „bahnbrechend“.

Esterows junger Mitarbeiter Andrew Decker hatte sein Bestes gegeben. Von den mehr als 8.000 Kunstwerken, Silberobjekten, Teppichen, Münzen, Büchern etc. im NS-Raubkunst-Depot durfte auch er nichts sehen. BDA-Präsident Sailer tönte nun, es sei „gesichert wie Fort Knox und außerhalb der Regierung kann niemand es betreten“.

Decker führte mehr als einhundert Gespräche. Mit Experten, mit Überlebenden von Australien bis in die USA und zahlreichen Beamten: „Die Offiziellen widersprachen einander häufig. Manche widersprachen sich sogar selbst.“ Nicht einmal über die Herkunft der Objekte herrsche Klarheit. Sailer und der Sekretär des zuständigen Ministers Heinz Fischer erklärten gar, es handle sich auch um Kunst aus dem Besitz geflüchteter Nazis.

Journalist Andrew Decker hatte nur ein Schriftstück zum Umfang des Mauerbach-Depots in Händen: eine klein gedruckte Liste der tausenden Objekte, die 1969 auf Druck Simon Wiesenthals der Wiener Zeitung beigelegt worden war. Während offiziell die Rede von minderer Kunst war, standen unter anderem eine Tiepolo-Zeichnung und zwei Ölgemälde von Correggio auf der Liste. Nach einjähriger Antragsfrist wurden damals 72 Werke zurückgegeben.

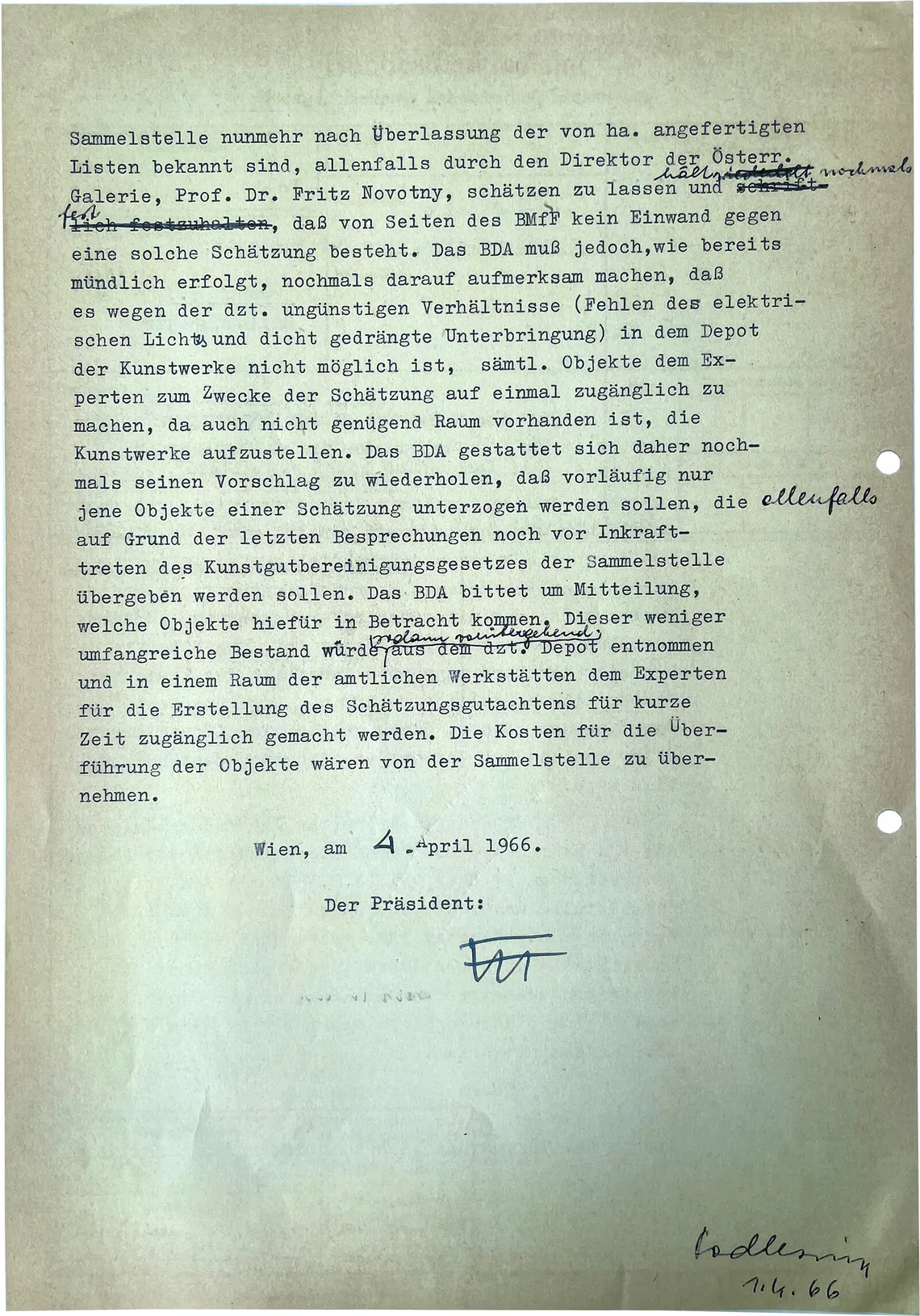

Aufgrund der Aufsehen erregenden Publikation von ARTnews novellierte Österreich das zweite Kunst- und Kulturgutbereinigungsgesetz im Jahr 1985 nochmals. Auf 3.300 Anträge wurde nun der Bruchteil von 22 Positionen restituiert. Jeder Antrag durchlief ein langes Gerichtsverfahren. Es sollte nochmals mehr als zehn Jahre dauern, bis Ende 1996 stattfand, was Walter Frodl als damaliger oberster Denkmalschützer bereits im Jahr 1966 vom zuständigen Finanzministerium gefordert hatte: „Eine Liquidierung aller noch in ha. Verwahrung stehenden Bestände.“ – Frodl war frühes NSDAP-Mitglied gewesen. Seine ebenso im Denkmalamt tätige Frau pflegte dem Vernehmen nach zu argumentieren, ihr Mann sei kein „Illegaler“ gewesen, da er der NSDAP vor dem Verbot (im Juni 1933, Anm.) beigetreten war.

Zur finalen Liquidierung des offiziell „herrenlosen“ Mauerbach-Bestandes wurde eine groß propagierte Benefizauktion im Oktober 1996. Mit dem Auftrag, die Werke versteigern zu lassen, hatte die Republik sie an die Israelitische Kultusgemeinde übertragen, der Erlös von mehr als 150 Millionen Schilling war für Opfer des NS-Regimes bestimmt.

Über diesen Akt schrieb Sophie Lillie, Provenienzforscherin der ersten Stunde, später: „Um diesen letzten Schritt der `Kulturgüterbereinigung´ zu vollziehen, bediente sich Österreich der Opfer des NS-Terrors – und implizierte somit ehrenwerte jüdische ProponentInnen in einen der großen Skandale österreichischer Rückstellungspolitik.“

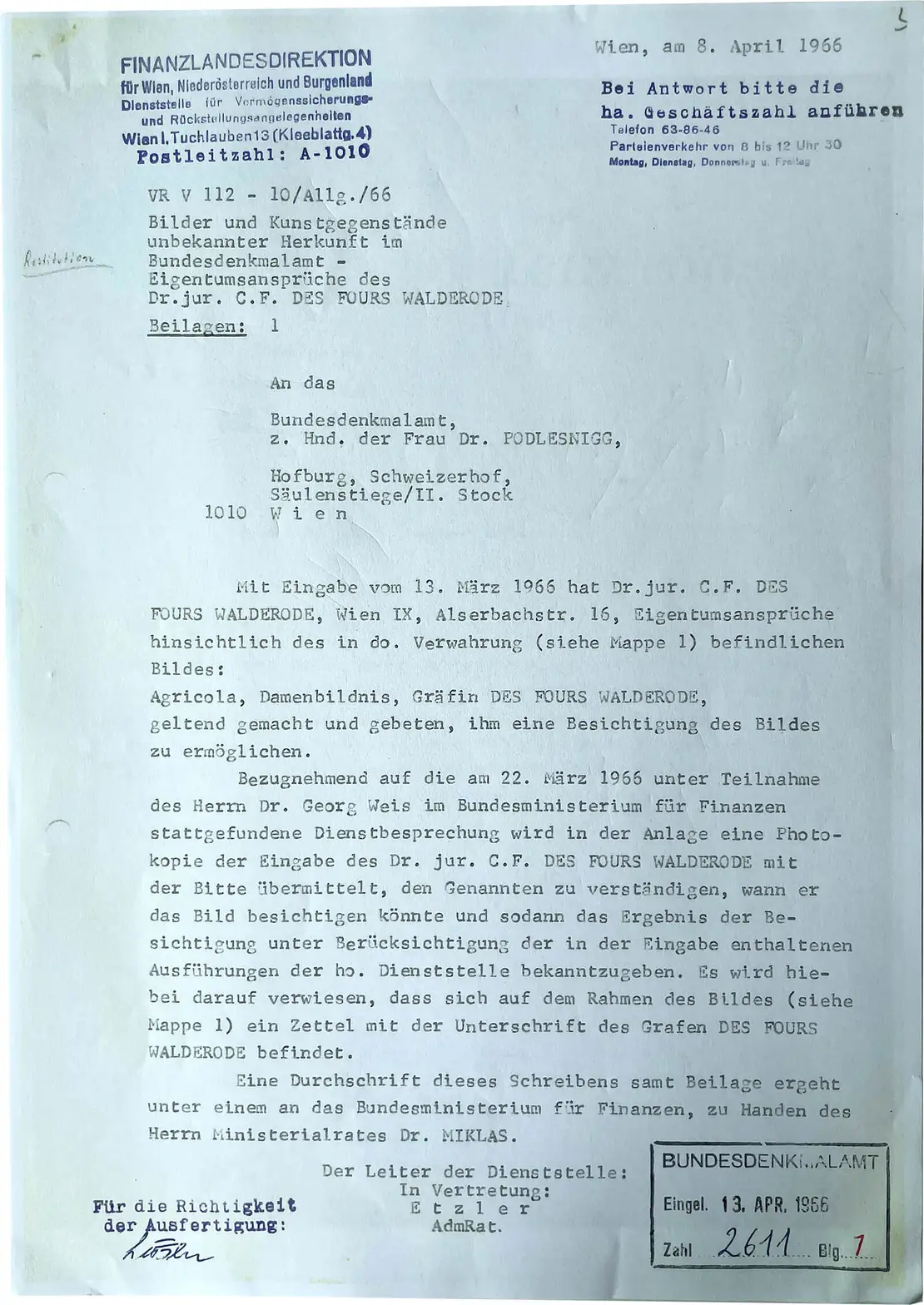

Der Skandal: Den Behörden waren die Namen vieler einstiger Eigentümer:innen immer bekannt – wider besseres Wissen versicherten sie jedoch, die Objekte seien „herrenlos“. Dass man jedoch nicht mit allen Beraubten gleich verfuhr, zeigen Akte über Antragsteller:innen, die nicht jüdisch waren. Denn während die Shoah-Überlebende Madelaine Duke ihre Adresse und Ansprüche dem Bundesdenkmalamt übermittelt hatte und nie kontaktiert, wurde, finden sich etwa zum böhmischen Adelsgeschlecht Des Fours Walderode Unterlagen, das Denkmalamt solle den Antragsteller verständigen, „wann er das Bild besichtigen könne“, denn die „Unterschrift des Grafen“ befinde sich auf dem Bilderrahmen.

Sophie Lillie konnte noch vor der Auktion 1996 Namen, Etiketten und Zahlen fotografieren lassen, die sie auf den Rückseiten vieler Bilder entdeckt hatte. Sie zu entschlüsseln, wurde aber erst mit der Öffnung der Archive 1998 – Jahre nach der Versteigerung – möglich. Lillie fand dann eine Vielzahl der Eigentümer:innen. So etwa führte die Bezeichnung „Lourje“ auf einem Bilderrahmen die Forscherin zu dem auf der Flucht verunglückten Fabrikanten Arthur Lourié – dessen gleichnamiger Cousin war in Österreich im Telefonbuch verzeichnet.

Lillie hat ihre beeindruckende Forschung im Katalog zur MAK-Ausstellung Recollecting. Raub und Restitution 2008 publiziert. Als „herrenlos“ ist im Übrigen auch der große Kirman-Teppich aus der Präsidentschaftsvilla versteigert worden. Der Rufpreis für Los 714 betrug Schilling 100.000 bis 150.000. Der/die neue Besitzer:in ist so wie alle anderen erfolgreichen Bieter:innen unbekannt.

Seit dem Kunstrückgabegesetz 1998 und dem Zugang zu den Dokumenten konnten allein aus Bundesmuseen mehr als 50.000 Kunstwerke und Objekte restituiert werden (siehe Grafik). Aus dem Wien Museum und der Wiener Stadtbibliothek wurden an die 7.000 Objekte zurückgegeben. Beide – die Kommission für Provenienzforschung des Bundes und Experten des Wien Museums – haben ein Vierteljahrhundert Kunstrückgabe in eindrucksvollen Bänden publiziert (siehe Literatur).

Das Wien Museum und Jüdisches Museum Wien zeigten darüber hinaus im Vorjahr ihre gemeinsame Ausstellung Raub als „temporäres Denkmal“, so die Kuratoren Gerhard Milchram und Johannes Sulzenbacher.

Clemens Jabloner und Pia Schölnberger haben für die spät beschlossene Provenienzforschung und Kunstrückgabe des Bundes sehr deutlich festgehalten: „Mag es sich auch um das legistisch und provenienztechnisch wohl weltweit umfassendste System handeln – so allerdings vor dem Hintergrund, dass der nationalsozialistische Kunstraub und die langjährig renitente Haltung der hiesigen Bürokratie eben auch entsprechend enorm waren.“ Der aktuelle Präsident des BDA Christoph Basil räumt auf Nachfrage der Autorin ein, dass kritische Forschung zu Involvierung des Denkmalamts in den NS-Kunstraub und in die Restitutionsgeschichte fehlt, er denke eine Initiative an.

„Wir bringen Österreich unsere Geschichte zurück.“ – Mit bewegter Stimme hatte Edmund De Waal 2012 in Wien sein heute weltweit bekanntes Buch Der Hase mit den Bernsteinaugen über Leben und Vertreibung seiner Vorfahren, der Bankiers Ephrussi, vorgestellt. Vier Jahrzehnte nach der Publikation von Vermächtnis der Schande wird sichtbar, wie viele individuelle Lebensgeschichten der Verfolgung Österreich mit der Suche nach den beraubten Eigner:innen und Restitution zurückbekommt und was die späte Anerkennung für Menschen bedeutet. August Zirner, Enkel der einst berühmten Wiener Unternehmerin Ella Zirner-Zwieback, spricht von „´Erinnerungsarbeit` durch Restitution“.

Historikerin Sabine Loitfellner, seit mehr als zwei Jahrzehnten im Bereich Restitution und Erbensuche tätig, erlebte, wie bedeutsam es auch für Rechtsnachfolger:innen ist, auf sie zuzugehen, ihre Verfolgung anzuerkennen und sich für ihr Schicksal zu interessieren.

Die Rückgabe von Egon Schieles Gemälde „Vier Bäume“ aus dem Belvedere hat Loitfellner zu Marina, einer lebensfrohen Frau und ehemaligen Krankenschwester in einen Moshav direkt an der Grenze zum Gazastreifen geführt. Ihren Vorfahren, dem Ehepaar Alice und Josef Morgenstern, hatte das Werk einst gehört.

Bei einem Treffen in Tel Aviv erzählte Marina, dass sie die blühenden Bäume im Prater gern wiedersehen würde. Am 7. Oktober 2023 riss der Kontakt jäh ab. Wie die Historikerin in Erfahrung bringen konnte, hatte die 77jährige während des Überfalls der Hamas ihre Familie noch telefonisch warnen können, dann wurde sie ermordet. Loitfellner: „Ich bin dankbar, dass ich Marina kennen lernen und in dem für sie so aufregenden Rückgabefall begleiten durfte. Es ist an uns, an sie zu denken und es sollte uns bewusst sein, wie sehr heutige Ereignisse noch immer mit der Schoah verknüpft sind.“

„Ein besseres Land“

Milton Esterow und Andrew Decker wurden für ihre Coverstory in ARTnews mit dem Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Österreichs Konsul Georg Heindl sagte bei der Überreichung: „Wir sind Ihnen sehr dankbar. Sie haben dazu beigetragen, dass Österreich seine Vergangenheit ehrlich annimmt und dadurch, in gewisser Weise, ein besseres Land geworden ist.“

Seine alte Schreibmaschine verwendet Esterow immer noch. Im vergangenen März schrieb er für die New York Times wieder über Raubkunst, allerdings jene, die von Soldaten entwendet worden ist. Beinahe jeder habe gestohlen: „Die deutschen Soldaten taten es, die Amerikaner taten es und die Briten, Franzosen, Italiener und jene der Roten Armee.“ Den Gründer von Art Recovery International zitiert Esterow mit einem neuen Trend: „Leute sagen, sie hätten ein von den Nazis gestohlenes Bild mit einem Hakenkreuz hinten auf dem Rahmen und meinen, das erhöhe den Wert. Dabei ist alles gefälscht. Das Bild und das Hakenkreuz. Es ist Mist. Ich habe viel davon gesehen, es kommt aus den USA, der Türkei und online.“

Restitutionen aus Bundessammlungen und –museen:

1998 – 2024 (Stand Mai 2025)

Sitzungen des Kunstrückgabebeirats: 106

Beschlüsse des Kunstrückgabebeirats: 404

Fälle gesamt: 389

Fälle abgeschlossen: 307

Fälle offen (laufende Erb:innensuche): 65

Objekte zur Rückgabe empfohlen: 66.280

Objekte restituiert: 52.183

Objekte offen (laufende Erb:innensuche): 10.833

Negative Fälle (keine Rückgabeempfehlung): 60

Objekte nicht zur Rückgabe empfohlen: 1.143

Quelle: Kommission für Provenienzforschung

Literatur

Andrew Decker, A Legacy of Shame: Nazi Art Loot in Austria, ARTnews New York 1984

Tina Walzer/Stephan Templ: Unser Wien. „Arisierung“ auf österreichisch, Berlin 2001

Sophie Lillie: Was einmal war: Handbuch der enteigneten Kunstsammlungen Wiens, Wien 2003

Sophie Lillie: ´Herrenlos?´ Die ungeklärte Akte Mauerbach. In: Recollecting. Raub und Restitution, Wien 2009

Edmund De Waal, Der Hase mit den Bernsteinaugen, Wien 2012

Birgit Kirchmayr und Pia Schölnberger, Restituiert. 25 Jahre Kunstrückgabegesetz in Österreich, Wien 2023

Christian Mertens/Gerhard Milchram/Michael Wladika, „In gutem Glauben erworben“. 25 Jahre Restitutionsforschung der Stadt Wien, Wien 2024

https://www.lexikon-provenienzforschung.org

Leonhard Weidinger: The Mauerbach Stock, 2018.

https://www.proveana.de/de/link/lit00004882

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare