Beiträge zum Thema Schoah/Holocaust

Hauptinhalt

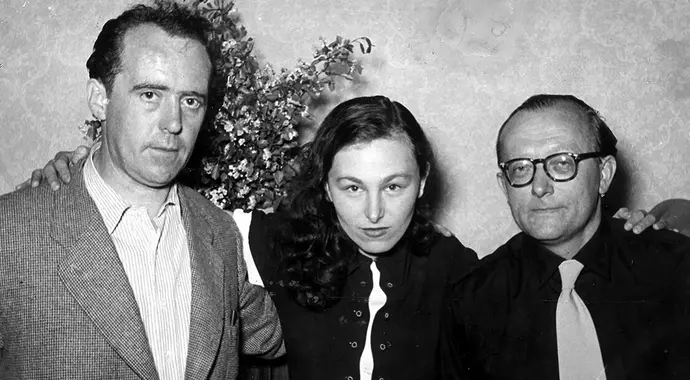

Ilse Aichinger bei einem Treffen der Gruppe 47 mit Heinrich Böll (l.) und Günther Eich (r.), 1952, Foto: Ullstein Bild / picturedesk.com

Ilse Aichinger und der Wiener Kurier

Die Toten tun uns nichts!

In ihrem 1948 veröffentlichten Roman „Die größere Hoffnung“ erzählt Ilse Aichinger von den Schrecken der Schoah und dem Überleben im nationalsozialistischen Wien. Doch bereits drei Jahre zuvor, im Herbst 1945, erschien ihre Erzählung „Das vierte Tor“ – und konfrontierte damit die österreichische Leserschaft nach Kriegsende mit jenen Themen, die nur allzu gern verdrängt wurden.

Im Depot für die Sammlung von NS-Raubkunst, Kartause Mauerbach, 1971, Foto: Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Die Akte Mauerbach und NS-Raubgut in der Präsidentenvilla

„Herrenlose“ Kunst?

„A Legacy of Shame – Nazi Art Loot in Austria“: Mit dieser Coverstory lenkte das New Yorker ARTnews Magazin im Dezember 1984 die internationale Aufmerksamkeit auf Österreichs „Vermächtnis der Schande“. Erinnerung an eine journalistische Pioniertat und deren Folgen.

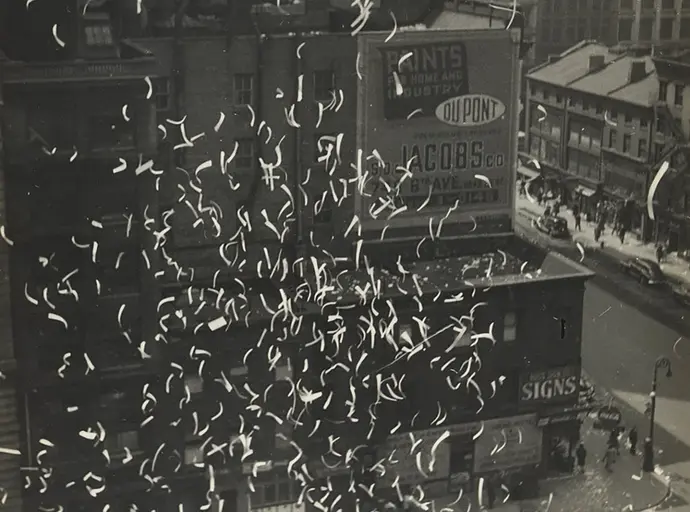

Robert Haas: Jubel über das Kriegsende in New York (Ausschnitt), 8. Mai 1945, Wien Museum, Inv.-Nr. 301557/7

Rückkehrberichterstattung in der US-amerikanischen Exilpresse

Von freundlichen Worten und mangelnden Taten

Mit dem Kriegsende vor 80 Jahren war die Voraussetzung für eine Rückkehr der aus Österreich geflüchteten und vertriebenen Personen gegeben – zumindest theoretisch. Über die tatsächlichen Optionen und die Stimmungslage vor Ort wurde in drei US-amerikanischen Exilzeitungen mit teils gegensätzlichen Einstellungen berichtet. Ein Überblick über die politisch motivierte Debatte.

Bruno Reiffenstein: Amalienbad, ca. 1926, Wien Museum, Inv.-Nr. 184589/3

Zwei Bücher zur jüdischen und zur sozialdemokratischen Geschichte Favoritens

Amalie und Ernestine

150 Jahre Favoriten – das Jubiläumsjahr 2024 wirkt noch bis ins Frühjahr 2025 nach: „Das Jüdische Favoriten“ nennt sich das kürzlich erschienene Gedenkbuch von Ruth Contreras, in dem meist vergessene Facetten des Arbeiterbezirks nachgezeichnet werden. Fallweise Überschneidungen zu Alexander Emanuelys ebenfalls neuer Publikation „Vom Rothen Punkt zum Roten Wien. 130 Jahre Sozialdemokratie in Favoriten“ sind keinesfalls zufällig.

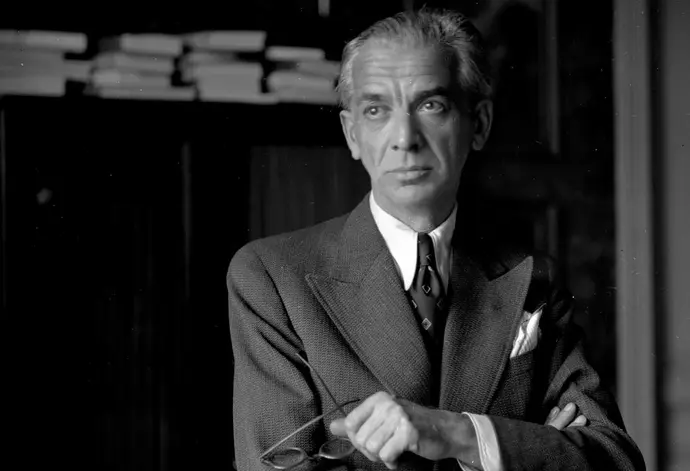

Ludwig Hirschfeld, um 1936, Foto: Brühlmeyer / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Peter Payer über Ludwig Hirschfeld

„Er kannte alle – und alle kannten ihn“

Feuilletonist, humoristischer Sprachakrobat, „Frauenversteher“: Das sind nur einige wenige Bezeichnungen, mit denen man Ludwig Hirschfeld (1882-1942) beschreiben könnte. Der Allrounder war bis in die 1930er Jahre einer der wichtigsten Intellektuellen Wiens – ehe er von den Nationalsozialisten in Auschwitz ermordet wurde. Mit seiner nun erschienenen Hirschfeld-Biografie schließt der Stadtforscher Peter Payer eine kulturhistorische Lücke. Ein Gespräch.

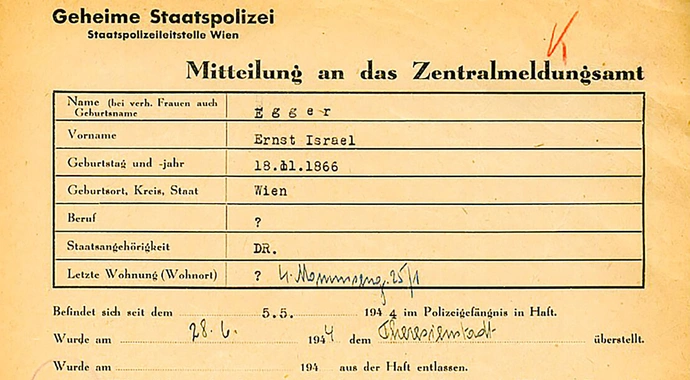

Mitteilung der Gestapo an das Zentralmeldungsamt vom 6. Mai 1944, Wiener Stadt- und Landesarchiv

Erinnerung an die Elektropioniere Egger

Letzter Wohnort: Mommsengasse 25

Kein Denkmal, kein Straßenname verweist auf Bela Egger oder Ernst Egger und deren bahnbrechenden Innovationen auf dem Gebiet der Elektrizitätsversorgung. Nur eine einfache Hausfassade und ein historischer Fries im Innenhof in der Mommsengasse 25 erinnern an eine der bedeutendsten jüdischen Familien Wiens.

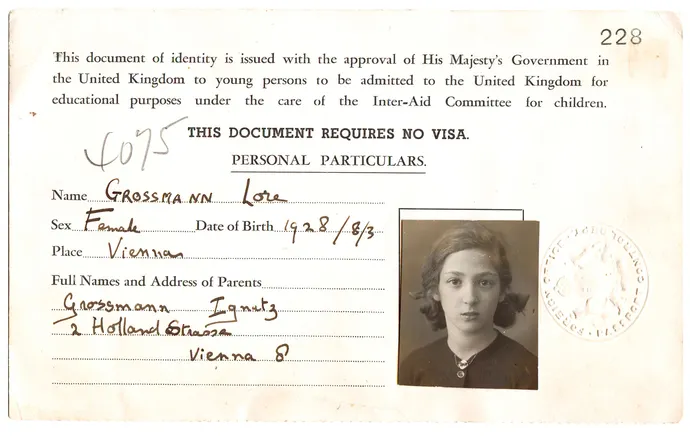

Britisches Ausreisedokument for Lore Segal (Groszmann) für Großbritannien (Votderseite), 1938, © Lore Segal

Die Schriftstellerin Lore Segal

Eine dünne Schicht Geborgenheit

Als 10-Jährige dem Holocaust entkommen, begann Lore Segal schon früh im englischen Exil zu schreiben. In den USA startete sie in den 1960er Jahren ihre Karriere als Schriftstellerin mit einem Fortsetzungsroman für den „New Yorker“, bei uns blieb sie lange Zeit unbekannt. Eine Ausstellung im Bezirksmuseum Josefstadt würdigt nun die Autorin und Literaturwissenschaftlerin, die dieser Tage ihren 96. Geburtstag feiert.

Panorama von Wien, um 1910, vom Karlsplatz aus gesehen. Links die Canovagasse, wo Isidor Geller, der Urgroßonkel von Shelly Kupferberg, ab 1928 im Eckhaus (Nr. 7) die Beletage bewohnte. Wien Museum, Inv.-Nr. 58891/9

Shelly Kupferbergs biografische Annäherung an ihren Urgroßonkel Isidor Geller

„Das brutale Ende hat seine Spuren vernichtet“

In dem Buch „Isidor. Ein jüdisches Leben“ erzählt Shelly Kupferberg die Geschichte ihres aus Galizien stammenden Urgroßonkels Isidor Geller, dem in Wien ein rasanter Aufstieg gelang, ehe er 1938 von den Nazis in den Tod getrieben wurde. Demnächst ist die Autorin zu Gast im Wien Museum.

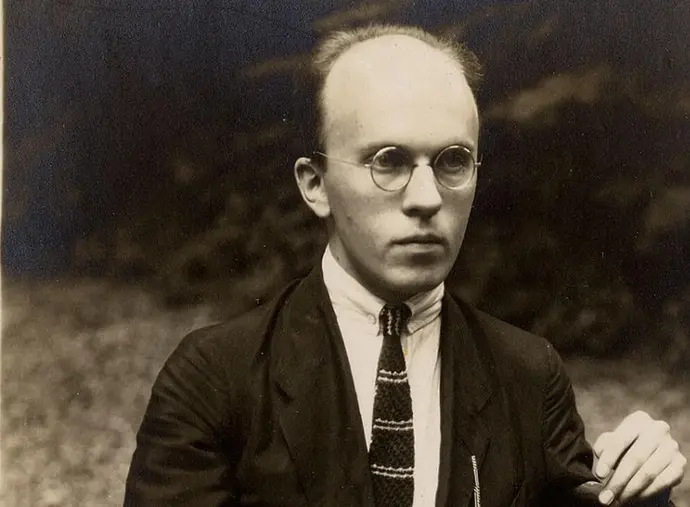

Erwin Ratz, 1920, (c) Arnold Schönberg Center Wien

Ausstellung über Erwin Ratz

Der Bäcker als Musiktheoretiker und Lebensretter

Erwin Ratz war vieles: Schönberg-Schüler, Musiktheoretiker, Promotor der Avantgarde, Sekretär von Walter Gropius am Bauhaus und wortwörtlich im Brotberuf Bäcker. Posthum wurde er vom Staat Israel als „Gerechter unter den Völkern“ geehrt. Das Bezirksmuseum Wieden zeigt nun eine Ausstellung über den Mann, der nie in der ersten Reihe stehen wollte. Ein Interview mit der Kuratorin Antonia Teibler.

Louise Kolm-Fleck, Filmarchiv Austria / Nachlass Louise und Jakob Fleck

Zum 150. Geburtstag von Louise Kolm-Fleck

Pionierin hinter der Kamera

Louise Fleck gilt als erste österreichische Regisseurin und Filmproduzentin und ihr Leben ist aufs Engste mit der österreichischen Filmgeschichte zwischen 1908 und 1945 verknüpft: Von der Aufbruchsstimmung rund um die Entwicklung des Stummfilms über die goldenen 20er Jahre und den Wechsel zum Tonfilm bis zur Vertreibung durch die Nationalsozialisten und das In-Vergessenheit-Geraten nach dem Zweiten Weltkrieg.