Beiträge zum Thema Rotes Wien

Hauptinhalt

Der Ludo-Hartmann-Hof in der Albertgasse 13-17 im 8. Bezirk. Foto: Martin Gerlach jun., Wien Museum, Inv.-Nr. 57962/62

Margit und Erich Lessing

Gekündigt und verfolgt

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands hat die Geschichte der Wiener Gemeindebauten in den Jahren 1933/34 bis 1945 erforscht und dazu einen Sammelband herausgegeben, in dem auch Schicksale von verfolgten Bewohner:innen erzählt werden. Ein Beispiel: Der spätere Fotograf Erich Lessing und seine Mutter Margit.

Franz Schacherl: Siedlung „Am Laaer Berg“ (heute: Holzknechtgasse 47), Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum, Inv.-Nr. 59161/609

Der Architekt Franz Schacherl

„Keinen Prunk und keine Schnörkel“

Vor 130 Jahren wurde der Architekt Franz Schacherl (1895–1943) geboren. Vielen mag er nicht bekannt sein, dennoch gilt er als Schlüsselfigur des Wohnbaus in Österreich. Der „radikale Sozialist“ gehörte in den 1920er Jahren zu den Wegbereitern einer modernen Architektur für den „proletarischen“ Menschen.

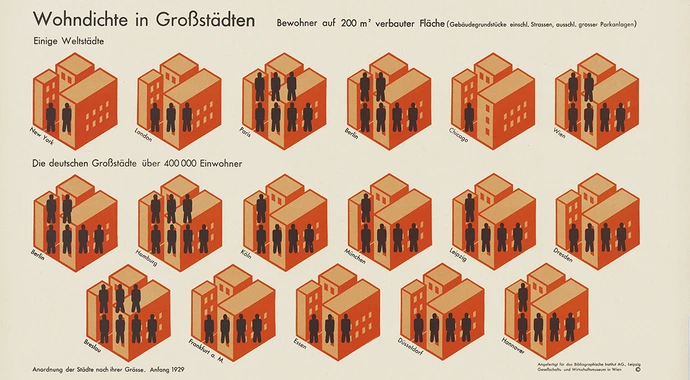

Bildstatistik „Wohndichte in Großstädten“, 1930, Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (Hg.): Gesellschaft und Wirtschaft. Bildstatistisches Elementarwerk, Leipzig: Bibliographisches Institut, Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading

Otto Neurath und die Wiener Methode der Bildstatistik

Vielseitig ist eine Untertreibung

Im Roten Wien entwickelte Otto Neurath mit seinem Team eine universale Bildsprache. Das Ziel: Wissen für alle in einfacher Form. Wie vielseitig Neurath selbst war, geht in der historischen Rezeption oft unter – aber genau diese Vielseitigkeit trug maßgeblich zum anhaltenden Erfolg seiner Methode bei.

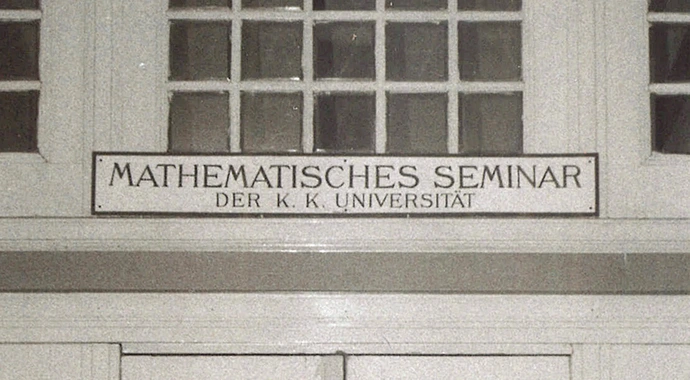

Detail der Eingangstür des Mathematischen Seminars der Universität Wien, Boltzmanngasse 5. Treffpunkt des Wiener Kreises von 1924 bis 1936, Wiener Kreis Gesellschaft

Orte des Wiener Kreises

Ein bürgerlicher Salon, ein „heruntergekommenes Haus“

Die Diskussionen des Wiener Kreises spielten sich nicht nur an der Universität ab. Orte des Roten Wien, Kaffeehäuser und Wohnungen wurden zu wichtigen Treffpunkten. An den Wohnungen zweier wesentlicher Proponenten, Moritz Schlick und Otto Neurath, lässt sich die Heterogenität dieses philosophischen Zirkels illustrieren.

Bruno Reiffenstein: Amalienbad, ca. 1926, Wien Museum, Inv.-Nr. 184589/3

Zwei Bücher zur jüdischen und zur sozialdemokratischen Geschichte Favoritens

Amalie und Ernestine

150 Jahre Favoriten – das Jubiläumsjahr 2024 wirkt noch bis ins Frühjahr 2025 nach: „Das Jüdische Favoriten“ nennt sich das kürzlich erschienene Gedenkbuch von Ruth Contreras, in dem meist vergessene Facetten des Arbeiterbezirks nachgezeichnet werden. Fallweise Überschneidungen zu Alexander Emanuelys ebenfalls neuer Publikation „Vom Rothen Punkt zum Roten Wien. 130 Jahre Sozialdemokratie in Favoriten“ sind keinesfalls zufällig.

Arbeiter-Ausweiskarte von Käthe Leichter, 1933, Institut für Historische Sozialforschung

Die Sozialforscherin und Antifaschistin Käthe Leichter

Fakten über Frauenarbeit

Ab 1925 gibt es in der Arbeiterkammer ein eigenes Frauenreferat. Erste Leiterin ist Käthe Leichter, die mit ihren akribischen Forschungen und Studien völlig neue Wege einschlägt. Ab 1934 ist sie im Widerstand gegen den Austrofaschismus aktiv, 1942 wird Käthe Leichter von den Nationalsozialisten ermordet.

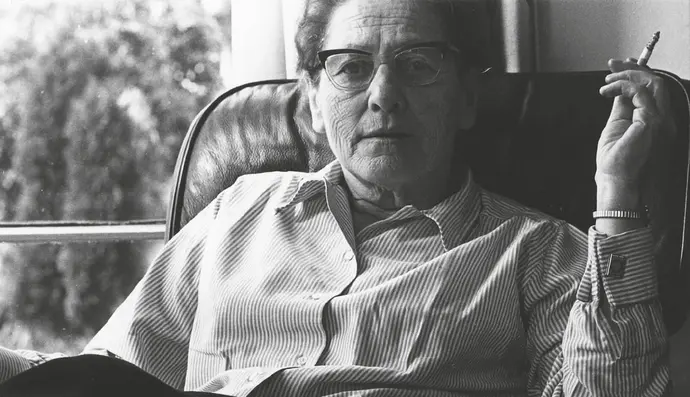

Marie Jahoda in Keymer, West Sussex, England, um 1986, Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich am Institut für Soziologie der Universität Graz, Nachlass Marie Jahoda

Die Sozialpsychologin Marie Jahoda

„Von den Reformträumen mitgerissen“

Mit der bahnbrechenden Studie „Die Arbeitslosen von Marienthal“ ist der Name Marie Jahoda untrennbar verbunden. Sowohl als politische Aktivistin als auch als Sozialwissenschaftlerin richtete sie ihren Fokus immer auf die realen gesellschaftlichen Probleme. Ein neues Buch versammelt nun ihre autobiografischen Texte.

Julius und Olga Tandler, 1900er Jahre

Julius Tandlers Nachlass kehrt nach Wien zurück

Porträt des Politikers – ohne Hut

Julius Tandler war Mediziner, Anatom und ein bedeutender Sozialpolitiker in der Ersten Republik und im Roten Wien. Nun kommt sein Nachlass aus den USA zurück nach Wien – als Schenkung von Tandlers Enkel Bill. Was erzählen uns die Objekte über Leben und Wirken des Sozialdemokraten?

Maschinengewehrstellung und Absperrungen an der Zweierlinie beim Wiener Volkstheater am 1. Mai 1933, Wienbibliothek im Rathaus, TA, TF-999257

Österreich in den Jahren 1933–1934

Die Zerstörung der Demokratie

Im März 1933 wurde von der Regierung Dollfuß das Österreichische Parlament ausgeschaltet. Bis zum Februar 1934 erfolgte Schritt für Schritt die Demontage der demokratischen Institutionen, die Verweigerung von Grund- und Freiheitsrechten, der Abbau des Sozialstaates und die Aushebelung des Roten Wien. Ein Rückblick anlässlich der Ausstellung „Die Zerstörung der Demokratie“ in der Wienbibliothek im Rathaus.

Der erste Vagabundenkongress in Stuttgart, 1929, bei dem sich auf Initiative des Schriftstellers Gregor Gog rund 300 Nicht-Sesshafte trafen. Als Redner ist hier der Maler Hans Tombrock zu sehen, akg-images / picturedesk.com

Vagabundieren in Wien

Zwischen Wanderleben und Obdachlosigkeit

1930 war in Wien ein „Internationaler Vagabundenkongress“ geplant, der letztlich nicht zustande kam. „Vagabundieren“ war in Wien aber schon länger ein heiß diskutiertes Thema. Und es steht im Mittelpunkt eines neuen Sammelbandes, der die historischen wie aktuellen Facetten unterschiedlicher „vagabundierender“ Randgruppen beschreibt.