Beiträge zum Thema NS-Zeit

Hauptinhalt

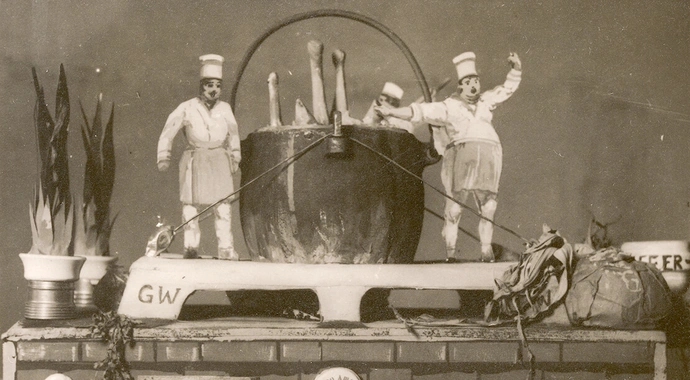

Ausschnitt aus Karneval-Album, Eintopf-Wagen: „Eintopfgericht“, Seite aus dem Album „Erster großer Karnevalszug in Wien, 19. Feber 1939. Modellaufnahmen“, Wien Museum, Inv. Nr. 78.661/6

Der „Eintopfsonntag“ in der Stadt der verwöhnten Gaumen

„Im Rathaus gab es Linsen mit Wurst“

Im nationalsozialistischen Deutschland wurde er bereits 1933 eingeführt, nach dem „Anschluss“ Österreichs gab es ihn auch in der „Ostmark“: den „Eintopfsonntag“. Vordergründig appellierte der ideologisch überhöhte neue Brauch an die Solidarität der „Volksgemeinschaft“ mit notleidenden „Volksgenossen“, tatsächlich handelte es sich um eine vor allem wirtschaftspolitisch motivierte Zwangsmaßnahme.

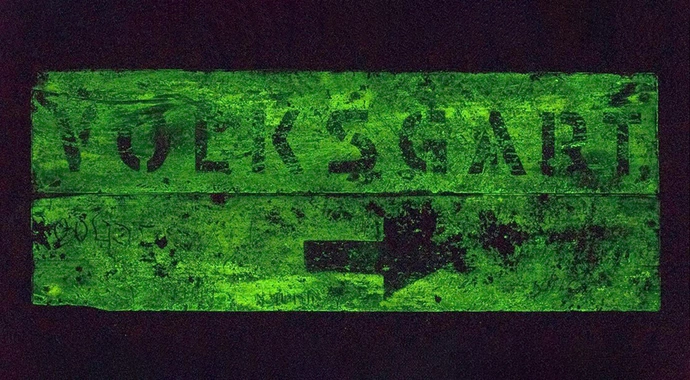

Wegweiser des ersten fertiggestellten Hauptfluchtwegs zeigten in Richtung Volksgarten oder Kai. Um gegen Ausfälle des elektrischen Lichts gewappnet zu sein, verwendete man als Hintergrund Leuchtfarbe. Foto: Thomas Keplinger

Das Schutzraumnetz „Innere Stadt“

Zwangsarbeit im Untergrund

Ende August 1940 fielen erstmals britische Bomben auf Berlin. Hitler ordnete daraufhin das „Luftschutz-Führerprogramm“ an, das auch in Wien die Schaffung bombensicherer Schutzräume für die Zivilbevölkerung vorsah. Ende 1941 stoppte Göring die Arbeiten in Wien, sie wurden erst im Sommer 1943 fortgesetzt. In der Folge entstand unter den Häusern der City das Schutzraumnetz „Innere Stadt“ – unter Einsatz hunderter Zwangsarbeiter:innen.

Im Depot für die Sammlung von NS-Raubkunst, Kartause Mauerbach, 1971, Foto: Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Die Akte Mauerbach und NS-Raubgut in der Präsidentenvilla

„Herrenlose“ Kunst?

„A Legacy of Shame – Nazi Art Loot in Austria“: Mit dieser Coverstory lenkte das New Yorker ARTnews Magazin im Dezember 1984 die internationale Aufmerksamkeit auf Österreichs „Vermächtnis der Schande“. Erinnerung an eine journalistische Pioniertat und deren Folgen.

Julius Fargel, Kopie nach Leopold Kupelwieser: Johann Michael Vogl, Schubertliedsänger, 1949, Wien Museum, Inv.-Nr. 93.808 (Ausschnitt)

Über ein Ölgemälde von Leopold Kupelwieser

Geraubtes Original – belastete Kopie

Ein Ölgemälde von Leopold Kupelwieser wurde dem Industriellen Robert Pollak von den Nationalsozialisten geraubt und gelangte dann in die städtischen Sammlungen. Nach dem Krieg wehrte sich Museumsdirektor Karl Wagner mit allen Tricks gegen die Rückgabe. Bevor er schließlich nachgeben musste, ließ er ausgerechnet von jenem Restaurator eine Kopie anfertigen, der in die meisten Raubgut-Fälle des Museums involviert war.

Helmut Braunsteiner, um 1950, (Foto: Nachlass Helmut Braunsteiner)

Helmut Franz „Brownie“ Braunsteiner

Kennedys Deutsch-Coach

Vom abgelehnten Eleven an der Staatsoper hin zum Kriegsveteranen: Helmut Franz (Spitzname: Brownie) Braunsteiner floh 1939 aus Wien, ging 1944 zur US-Armee, arbeitete als Übersetzer bei den Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg, war als Soldat in Korea und Vietnam und coachte John F. Kennedy in Berlin.

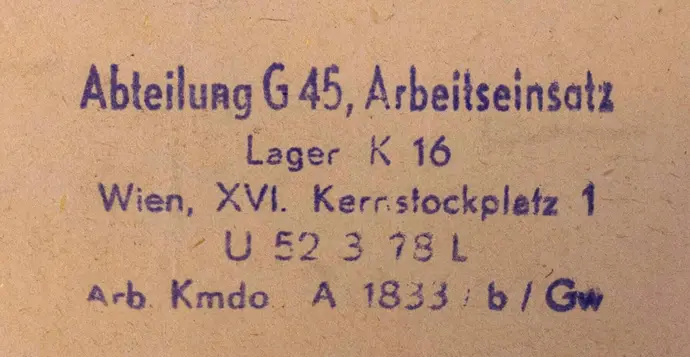

Der Stempel des Arbeitskommandos A 1833 b Gw. Quelle: WStLA

Zwangsarbeit für die Stadt

Die Geschichte des Lagers K 16

Während des Zweiten Weltkriegs setzte auch die Wiener Gemeindeverwaltung Zwangsarbeiter:innen ein – überwiegend im Bauwesen, in der Landwirtschaft und ab 1944 bei den Sofortmaßnahmen nach Luftangriffen. Eines der Lager, in denen sie untergebracht waren, befand sich am Kernstockplatz (heute Familienplatz). Eine Rekonstruktion.

Zusammenstöße zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten an der Ecke Kärntner Straße / Philharmonikerstraße, 31. März 1965, Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Ferdinand Lacina über den Fall Borodajkewycz

„Zwischen Schwarz und Braun“

Vor 60 Jahren erschütterte ein Gewaltakt die Zweite Republik. Bei Protesten gegen den antisemitischen Hochschulprofessor Taras Borodajkewycz wurde am 31. März 1965 der Kommunist und einstige Widerstandskämpfer Ernst Kirchweger von einem Rechtsradikalen derart niedergeschlagen, dass er zwei Tage später seinen Verletzungen erlag. Im Interview erinnert sich der spätere Finanzminister Ferdinand Lacina als Zeitzeuge an die Ereignisse und ihre Vorgeschichte. Ein Beitrag mit bislang unveröffentlichten Fotos aus dem Archiv der Bildagentur Votava.

Lothar Rübelt: Finalspiel der deutschen Fußballmeisterschaft am 4. Juli 1942. Die Mannschaft der Vienna verlor 0:2 gegen den FC Schalke 04. ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Die Vienna in der NS-Zeit

Blau-Gelb-Braun

Die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit lief auch in Wiener Fußballvereinen schleppend. Zu Rapid wurde 2011 eine Aufarbeitung der Jahre 1938-1945 publiziert, zur Austria folgte 2018 eine umfassende Studie. Nun hat der Historiker Alexander Juraske sein Buch „Blau-Gelb unter dem Hakenkreuz. Der First Vienna Football-Club 1894 im Nationalsozialismus“ vorgelegt. Ein Interview.

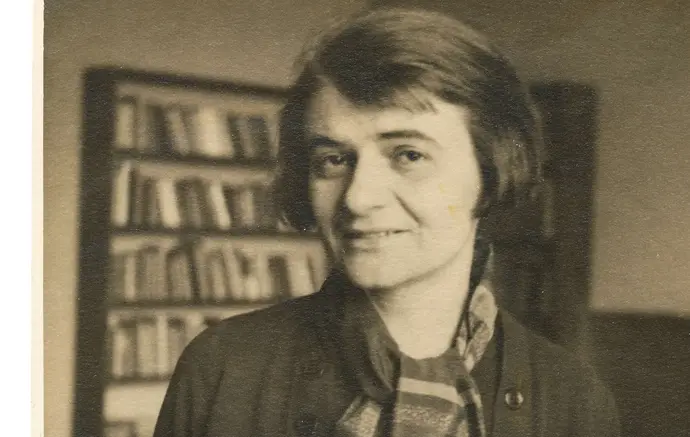

Maria Lazar, um 1930, Österreichische Exilbibliothek – Literaturhaus Wien

Ein Essay von Maria Lazar aus dem Jahr 1945

„Was ist österreichische Kultur?“

Die österreichische Schriftstellerin Maria Lazar, deren Werk seit einigen Jahren wiederentdeckt wird, schrieb 1945 diesen Text zur „Stunde Null“ im schwedischen Exil. Er erschien in der Zeitschrift „Samtid och Framtid“ auf Schwedisch, hier wird er nun erstmals im deutschen Original publiziert – mit freundlicher Genehmigung des Verlags „Das vergessene Buch“.

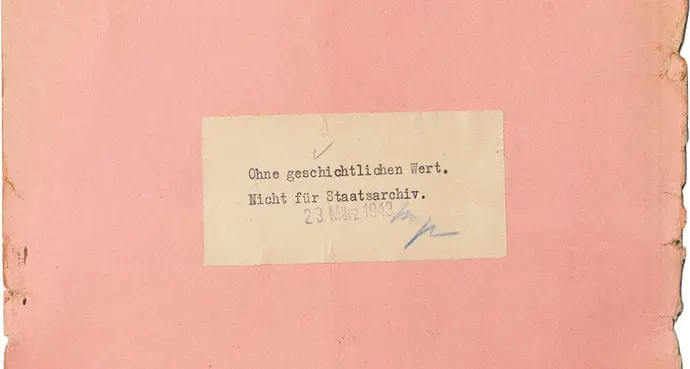

Ein Aufkleber auf vielen der Aktenmappen gibt an, dass der Fall, der darin behandelt wird, „ohne geschichtlichen Wert“ sei. Wiener Stadt- und Landesarchiv

Queere Bezirksgeschichten

Verfolgt weil verliebt

„Als homosexuell verfolgt“: Ein Ausstellungsprojekt in zwei Bezirksmuseen erzählt von Wiener:innen, die während der NS-Zeit aufgrund ihrer Sexualität verfolgt wurden, und zeigt Orte, an denen sich eine queere Szene traf.