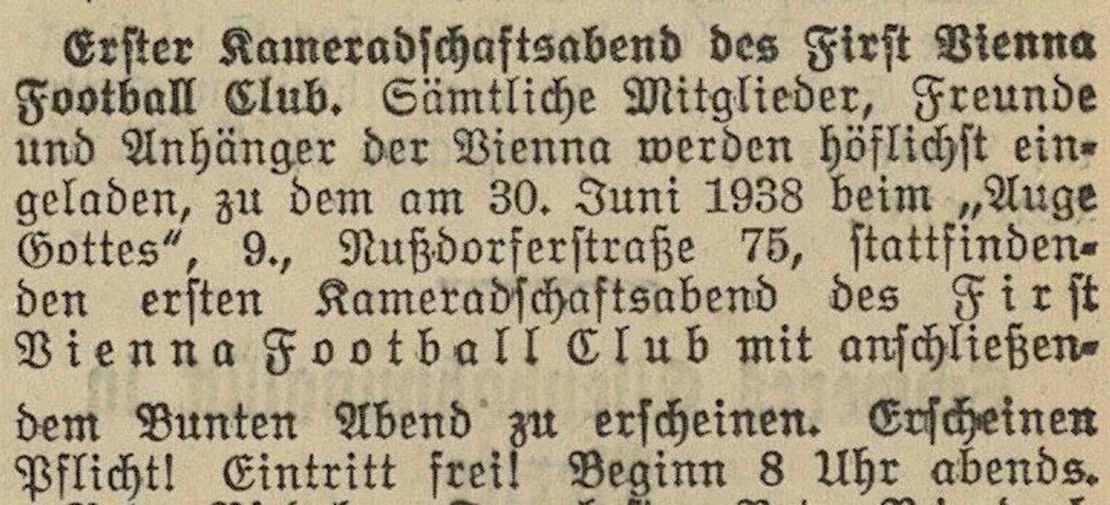

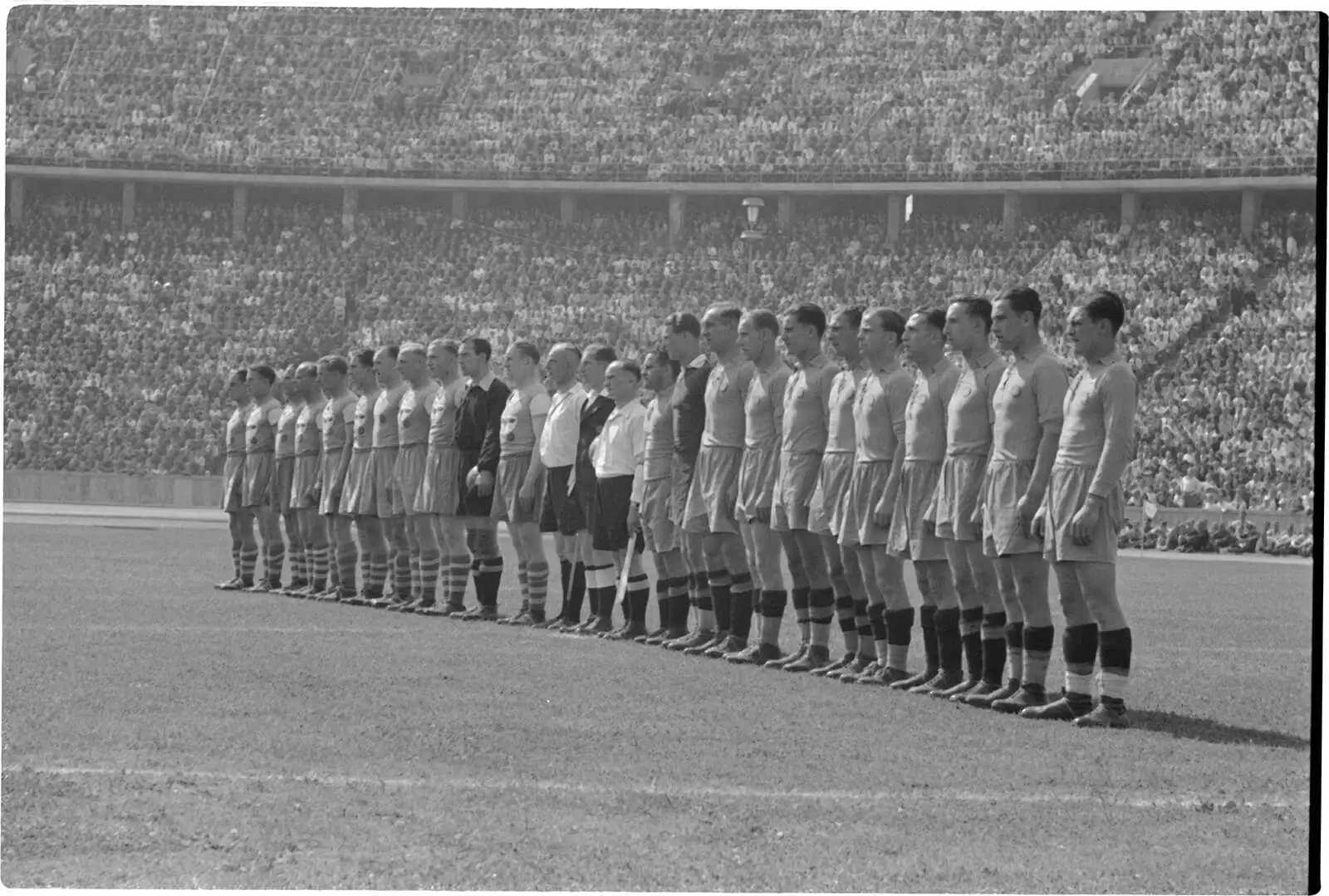

Lothar Rübelt: Finalspiel der deutschen Fußballmeisterschaft am 4. Juli 1942. Die Mannschaft der Vienna verlor 0:2 gegen den FC Schalke 04. ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Hauptinhalt

Die Vienna in der NS-Zeit

Blau-Gelb-Braun

Warum haben Fußballclubs so lange gebraucht, ihre NS-Geschichte aufzuarbeiten? Fehlte das historische Bewusstsein? Auch das Unrechtsbewusstsein? Oder ist die eigene Geschichte angesichts des laufenden sportlichen Betriebs stets nur ein Nischenthema?

Die Vereine gehen heute viel bewusster mit ihrer eigenen Historie um, da sie ein hohes Identifikationspotenzial bietet. In einer Zeit, in der sich der Spitzenfußball durch die schnell voranschreitende Kommerzialisierung immer weiter von der Lebenswirklichkeit der Fans entfernt und oft unklar ist, wofür die Vereine stehen, meint man durch den Rückgriff auf die eigene Vergangenheit die Sehnsucht nach Identität zu stillen. Die Fans spielen dabei eine entscheidende Rolle, setzten sie sich häufig intensiver, länger und oftmals kritischer mit der Geschichte ihres Vereins auseinander. Dass im Speziellen die Aufarbeitung der NS-Zeit so lange gedauert hat, ist ein typisch österreichisches Phänomen. Unmittelbar nach 1945 wurden Unangenehmes verdrängt, verschwiegen und keine Fragen gestellt. Zu groß waren die personellen Kontinuitäten. So wurden die Ermordeten und Vertrieben vielfach vergessen. Erst kritische Fans, die Fragen zur Vergangenheit stellten, trugen die Auseinandersetzung mit der NS-Geschichte in die Vereine hinein und begannen, lieb gewordene Mythen zu dekonstruieren.

Wie kam es konkret zu dem Forschungsauftrag bzw. zu dieser Publikation über die Vienna?

Beeinflusst wurde ich durch die Aufarbeitung des SK Rapid im Jahr 2011 und durch die Rubrik „Fußball unter dem Hakenkreuz“ im österreichischen Fußballmagazin „Ballesterer“. Vor allem in letzterer wurden erstmals unterschiedliche fußballhistorische Themen zur NS-Zeit behandelt. Dort schrieb ich meine ersten Texte über die NS-Vergangenheit der Vienna. Es gab valide Hinweise, dass bei der Vienna vor dem „Anschluss“ jüdische Funktionäre, Mäzene und Spieler eine wichtige Rolle spielten. Gleichzeitig gehörten die Döblinger zu den erfolgreichsten Vereinen des nationalsozialistischen Deutschen Reichs. Diese beiden Phänomene waren der Ausgangsunkt für mich. Zuerst musste die Vienna von meinem Forschungsvorhaben überzeugt werden, dann mögliche Fördergeber, ohne die ein solches Projekt nicht möglich ist. Man schreibt Anträge, versucht Fördergelder zu sammeln, dazu braucht es Durchhaltevermögen und Überzeugungskraft. Man darf auch nicht vergessen, dass die Vienna 2018 noch in der 5. Liga war und ganz andere Sorgen hatte.

Wie lange hast Du daran gearbeitet bzw. mit welcher Quellenlage warst Du konfrontiert?

Ich begann im Frühjahr 2020 und mitten in die Anfänge des Projekts platzte die COVID-19-Pandemie. Die damit verbundene Schließung forschungsrelevanter Archive im In- und Ausland machte die Einhaltung des Projektplans unmöglich und führte zwangsläufig zu gravierenden Verzögerungen. Ich bin meinen Fördergebern dankbar, dass sie mir in dieser besonderen Situation zur Seite standen. Die Quellenlage war von Anfang an schwierig, was mir aber bewusst war, da die Vienna, wie viele andere Fußballvereine auch, über kein eigenes Vereinsarchiv verfügt. Diesen Mangel muss man als Historiker mit wichtigen Beständen aus einschlägigen Archiven wie dem Wiener Stadt- und Landesarchiv oder dem österreichischen Staatsarchiv kompensieren. Am Anfang von allem standen die Akten des Büros für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten der Landespolizei Wien, wo unter anderem jene historischen Unterlagen der Vienna und anderer Vereine verwahrt werden, die mir bei der Suche nach den Vereinsfunktionären als Ausgangsbasis dienten. Personenrecherchen sind immer sehr aufwendig. Demut ist dabei auch angebracht, weil es sich im Fall der jüdischen Akteure und Vereinsmitglieder um zuweilen tragische Lebensverläufe handelte. Von ihnen wurden viele ermordet und diese Verluste prägen die überlebenden Familienmitglieder bis heute stark.

Die Vienna war stets ein bürgerlicher Club. Welche Rolle spielten jüdische Funktionäre, Mitglieder, Gönner und Spieler vor 1938 und welches Schicksal erlitten sie nach dem „Anschluss“? Kannst Du konkrete Beispiele nennen?

Von der Gründung und den Funktionären her war die Vienna bürgerlich, die Spieler aber stammten wie bei den anderen Vereinen zumeist aus dem Arbeitermilieu. Der Fußball als britischer Sport übte mit seinen Werten wie „sportsmenship“ und „fair play“ eine große Faszination gerade auf die jüdische Jugend aus, der egalitäre Werte im damaligen antisemitischen Klima von der Mehrheitsgesellschaft oft verwehrt wurden. Bei der Vienna spielten jüdische Akteure von Anfang an eine wichtige Rolle und prägten das Vereinsleben bis 1938 sehr nachhaltig. Sie waren für den Bau des Stadions Hohe Warte verantwortlich. Sie hatten großen Anteil an den Erfolgen zwischen 1929 und 1933. Von den Anfängen des Vereins bis 1938 konnte ich 36 jüdische bzw. konvertierte Funktionäre bei der Vienna dokumentieren.

Mit dem „Anschluss“ wurde diese Säule der Vienna-Familie herausgerissen, gleichzeitig unternahm die Vienna, wie alle anderen Vereine auch, nichts, um den nun stigmatisierten und verfolgten ehemaligen Vereinsmitgliedern zu helfen. Im Vorstand der Vienna von 1938 saßen mit dem Arzt Hans Achselrad und dem Disponenten Kurt Wolter zwei Juden, die hinausgeworfen, später beraubt und vertrieben wurden und beide in die USA flüchten konnten. Vorstandsmitglieder wie Georg Reischitz, der mit einer Jüdin verheiratet war, musste ebenfalls den Vorstand verlassen.

Andere langjährige jüdische Vereinsmitglieder wie das Gründungsmitglied, der Jurist und langjährige Vorstand Dr. Rudolf Spitzer sowie die ehemaligen Spieler Otto Fischer, Dr. Paul Goldberger, Oskar Grasgrün, Heinrich Oppenheim und Isidor Weinberg und deren Angehörige wurden von den Nationalsozialisten ermordet. Sportler der Vienna wie die Boxer Moses Isak Beder (alias Max Kuschner), Friedrich „Bobby“ Spuner, Bruno Gronich, Ernst Wolf und Berl „Bernhard“ Zohn wurden entweder in Konzentrationslager deportiert und/oder vertrieben. Von den vertriebenen Funktionären kehrte nur einer nach 1945 nach Wien zurück. Das war ein gewisser Heinrich Hahn, selbst ehemaliger Hockey-Spieler bei der Vienna, der von 1914-1919 Leiter der Hockey-Sektion der Vienna gewesen war.

Wie erging es dem Club sportlich in den Jahren 1938 bis 1945? Wie war sein Verhältnis zu den nationalsozialistischen Machthabern? War es vergleichbar mit der Rolle von Rapid oder der Austria? Welche Rolle spielten die Wiener Vereine überhaupt in dieser Zeit im gesamtdeutschen Fußball zu?

Für den Wiener Fußball bedeutete der „Anschluss“ einen Bedeutungsverlust. Vor 1938 zählte der Wiener Profifußball zu den besten in Europa. Die Wiener Vereine tourten ständig durch Europa, diese Gastspielreisen brachten den Klubs wichtige Einnahmen. Die Nationalsozialisten griffen stark in den Sport ein. Im Wiener Fußball beendeten sie den Profibetrieb und beschränkten die Gastspielreisen ins Ausland massiv. Die ehemals österreichischen Vereine wurden rasch in das deutsche System eingegliedert, die Wiener Meisterschaft zu einer Regionalmeisterschaft degradiert. Die Nationalsozialisten krempelten die Vereine um. Das „Führerprinzip" ersetzt die demokratische Generalversammlung. Alle jüdischen Funktionäre und Spieler wurden ausgeschlossen, in der Folge entrechtet, beraubt und viele von ihnen ermordet. Die Vereine unternahmen nichts, um ihren Mitgliedern zu helfen. Die Wiener Vereine erkannten ihren Bedeutungsverlust, passten sich den neuen Spielregeln aber rasch und pragmatisch an.

Reichsweit spielten die Wiener Vereine eine sportlich wichtige Rolle, wie ihre Erfolge – Rapid Deutscher Meister 1941 & Tschammer-Pokalsieger 1938, Vienna Deutscher Vizemeister 1942 & Tschammer-Pokalsieger 1943, Admira Deutscher Vizemeister 1939 – belegen. In Wien dominierten zunächst Admira und Rapid, ab 1942 die Vienna, die dreimal in Folge die Gauklasse (Bereichsklasse) gewann. Die Spiele der Wiener Vereine auf Reichsebene waren für das Wiener Publikum wichtig, um es den „Piefke“ zu zeigen, was aber nicht einer antinationalsozialistischen Haltung entsprach, sondern antideutsche Ressentiments bediente.

Wie lange konnte der Spielbetrieb während des Kriegs aufrechterhalten werden und wie kann man ihn sich überhaupt rein praktisch gesehen vorstellen? Waren die wichtigsten Spieler befreit vom „Kriegsdienst“?

Der Fußballbetrieb in Wien wurde unter größten Schwierigkeiten bis Anfang März 1945 aufrechterhalten, dann musste er eingestellt werden. Je länger der Krieg dauerte, desto schwieriger wurde es für die Vereine, elf Spieler für Matches zusammenzubekommen. Die Vienna musste einmal sogar aus Personalmangel einen Handball-Tormann ins Tor stellen. Vienna-Trainer Gschweidl war darüber nicht glücklich, meinte aber in einem Brief, dass man sich das gegen Sturm Graz leisten könne, da der Sieg nie wirklich gefährdet gewesen sei.

Der sportliche Wert der Fußballkonkurrenzen wurde durch die Einberufungen natürlich entwertet und erschwert. Umso erstaunlicher ist es, dass der Fußballbetrieb dennoch so lange aufrechterhalten wurde. Die Nationalsozialisten sahen gerade im populärsten Zuschauersport eine Möglichkeit, der Bevölkerung eine heile Welt vorzugaukeln und waren daher bestrebt, Fußballspiele bis zum letztmöglichen Zeitpunkt durchzuführen. Dafür wurden die Regularien zunehmend flexibler gestaltet: Fußballspieler durften am Ort ihrer Stationierung auch für einen (zweiten) Fußballverein tätig sein, eine Regelung, die vor allem die Vienna nutzte, um die kriegsbedingten Abgänge eigener Spieler durch Gastspieler aus dem so genannten Altreich zu kompensieren. Darüber hinaus versuchten die Vereine, ihre Spieler möglichst lange von der Front fernzuhalten, was der Vienna während des Krieges erfolgreich gelang. Eine Schlüsselrolle spielte dabei der Vienna-Funktionär Kurt Reinisch, der als Personalreferent in der Sanitätsersatzabteilung des Wehrkreises XVII in Kooperation mit Gleichgesinnten über Möglichkeiten verfügte, Soldaten in Wien (zurück) zu halten. Gesunde Soldaten wurden mittels „Schmähbefunden“ krankgeschrieben und so länger von der Front ferngehalten.

Wie Reinisch dies im Detail bewerkstelligte, ist unklar, da er selbst über die Einzelheiten seiner Tätigkeit zeitlebens schwieg. Reinisch versorgte auf diese Art und Weise auch andere Vereine mit Spielern. Karl Decker, der damals wichtigste Fussballer der Vienna, wurde zwar eingezogen, blieb aber die meiste Zeit in Wien, wo der gelernte Werkzeugmacher im Juni 1943 aus der Wehrmacht ausschied, weil er als „Schlüsselkraft“ gebraucht wurde. Hier dürfte Protektion im Spiel gewesen sein. Generell galt: Wer seine Spieler länger von der Front fernhalten, konnte bzw. Mittel und Wege fand, personelle Abgänge adäquat zu ersetzen, blieb länger konkurrenzfähig. Dies gelang der Vienna bis zum Kriegsende.

Wie ist man unmittelbar nach 1945 im Club mit der NS-Zeit umgegangen? Ist man einfach zur Tagesordnung übergegangen?

Wie in allen Lebensbereichen versuchte man schnell zur Tagesordnung überzugehen und sprach nicht darüber, wer was im Krieg getan hatte. Unmittelbar nach 1945 hatten die Menschen aufgrund der schwierigen Lebenssituation im Nachkriegsösterreich zunächst andere Sorgen. Die Vienna angelte sich den bekannten Schauspieler Paul Hörbiger als Präsidenten, der mit seinen guten Beziehungen Freundschaftsspiele in Ungarn organisierte, die sogenannten „Erdäpfel-Fahrten“, wo der gebürtige Budapester die ungarischen Gastgeber unterhielt, während die Spieler sich satt essen und mit Lebensmitteln eindecken konnten. Gewisse personelle Kontinuitäten aus der NS-Zeit setzen sich fort. 1949 versuchte eine Gruppe im Verein sogar Rudolf Höllerl, den Vienna-„Vereinsführer“ der NS-Zeit wieder in den Präsidentenposten zu hieven, was aber verhindert wurde.

Hans Menasse, Sohn eines Wiener Juden, der mit seinem Bruder Kurt per „Kindertransport“ aus Wien nach Großbritannien geflüchtet war und nach seiner Rückkehr nach Wien bei der Vienna spielte, wurde in den Medien lediglich als „der Engländer“ bezeichnet, seine Verfolgungsgeschichte aber nie thematisiert. Dass Karl Rainer, ein ehemaliger Vienna- und Nationalspieler, der unter anderem ein Lederwarengeschäft und die Wohnung der Familie Menasse „arisiert“ hatte, nach 1945 Funktionen bei der Vienna bekleidete und hofiert wurde, fand ebenfalls keinerlei Beachtung.

Der 2022 verstorbene Menasse, dem auch mein Buch gewidmet ist, war einer meiner wichtigsten Gesprächspartner. Er hat mir erzählt, dass Fragen zu Verfolgung und Nazi-Täterschaft nach 1945 nie zur Sprache kamen, weder in den Familien der Täter noch in denen der Opfer, weder am Arbeitsplatz noch in der Sportkabine oder sonst wo. Das offizielle Österreich hat sich auch politisch sehr schnell in der so genannten Opferthese eingerichtet, die dann erst viel später mit der Affäre Waldheim ins Wanken gekommen ist.

Dein Buch schließt eine Forschungslücke. Welche Erwartungen bzw. Wünsche hast Du, was die Beschäftigung mit diesem Thema anbelangt?

Ich hoffe, dass das Thema aktuell bleibt und auch andere Vereine, nicht nur Fußballvereine, ihre Geschichte in der NS-Zeit aufarbeiten bzw. aufarbeiten lassen. Da gibt es noch viel nachzuholen. Ich wünsche mir auch, dass mein Buch eine kritische Rezeption erfährt. Die Befassung mit fußballhistorischen Themen hat in Österreich – anders als in Deutschland – keine Tradition.

Du bist nicht nur Historiker, sondern auch seit jeher Vienna-Fan und hast ein umfangreiches Buch zur Geschichte der Vienna publiziert. Diese Doppelrolle Fan und ehrenamtlicher Club-Historiker gibt es auch bei anderen Vereinen. Braucht es die Begeisterung, um sich über Jahre so intensiv mit der Clubgeschichte auseinanderzusetzen? Was hast Du bei Deiner Beschäftigung mit der Vienna gelernt?

Fußball lebt von der Begeisterungsfähigkeit seiner Spieler und Fans, oft gepaart mit einer großen Portion Leidensfähigkeit. Die Vienna ist ein Teil meiner Familiengeschichte, viele Stunden unseres Familienlebens haben sich auf der „Hohen Warte“ abgespielt. Grundsätzlich versuche ich, mich für jedes Thema, mit dem ich mich beschäftige, zu begeistern. Gleichzeitig braucht es aber auch Distanz, denn die Begeisterung darf den wachen Blick nicht trüben. Die Beschäftigung mit der Geschichte der Vienna hat mich gelehrt, dass alles passieren kann. Die größte Leistung des Vereins ist für mich trotz aller Turbulenzen der 131-jährigen Vereinsgeschichte, dass es den Verein heute noch gibt und dass heute noch Frauen und Männer, Mädchen und Buben auf der Hohen Warte, dort wo die Wurzeln des Vereins liegen, in den Farben Blau-Gelb der Familie Rothschild Fußball spielen.

Alexander Juraskes Buch „Blau-Gelb unter dem Hakenkreuz. Der First Vienna Football-Club 1894 im Nationalsozialismus“ ist im Verlag Die Werkstatt erschienen.

Am 25. Februar findet im Wien Museum die Abendveranstaltung „Der Wiener Fußball im Nationalsozialismus – in memoriam Rudolf Edlinger“ statt, am Podium sind neben Alexander Juraske auch Bernhard Hachleitner, Julia Hess und Julian Schneps (Leiter Rapideum) vertreten. Moderation: Jakob Rosenberg. Eine Veranstaltung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und des SK Rapid in Kooperation mit dem Wien Museum. Der ballesterer ist Medienpartner. Information und Anmeldung hier. Im Magazin gibt es außerdem Beiträge über 100 Jahre Stadion Hohe Warte sowie über den Vienna-Spieler Otto Fischer.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Ja, genau! Reichsadler mit Hakenkreuz. Siehe auch hier: https://www.kicker.at/1939_der_schalker_kreisel_wird_zum_instrument_der_nazis-768485/artikel

Was haben die Schalker da am Trikot? Ist das ein riesiger Adler mit Hakenkreuz?