Beiträge zum Thema Wohnen und Alltag

Hauptinhalt

„Cottage-Anlage an der Türkenschanze Wien“, Zeichnung: Carl Ritter v. Borkowski, aquarelliert von Anton Hlavaček , 1873/1906, Wiener Cottage Verein

Ein aquarellierter „Bauplan“ des Cottage-Viertels

Gartenstadt en gros und en detail

Das Cottage-Viertel war ein Meilenstein in der Geschichte des Wiener Wohnbaus. Ein kürzlich restituiertes und restauriertes Monumentalbild erlaubt faszinierende Einblicke in die Geschichte des privaten Gartenstadt-Projekts – mit konkreten Auswirkungen auf die Zukunft.

Aussicht aus dem 21ten Stock. Diese Wohnung verfügt über eine Loggia, Foto: Leart Krasniqi

Wohnpark Alterlaa

Glücks Utopie

Wer in Alterlaa wohnt, der bleibt. Wer geht, kommt zurück. Viele Einwohner teilen diese Meinung und fühlen sich wohl, abseits vom Trubel der Innenstadt. Das war auch von Anfang an so geplant. Der Wohnpark wurde so gedacht, dass möglichst viele Menschen auf geringem Platz bestmögliche Wohnqualität erleben können.

Coverfoto (Ausschnitt) aus der Broschüre „Soziale Wohnkultur“, 1957, Wien Museum, Inv.-Nr. 208318

Soziale Wohnkultur nach dem Zweiten Weltkrieg

Kein Platz für „gschnasige“ Möbel

Vor 70 Jahren kamen die ersten SW-Möbel auf den Markt. Als Ergebnis verschiedener Initiativen und Aktionen sollten sie in der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl die Wohnkultur als auch die Möbelproduktion modernisieren.

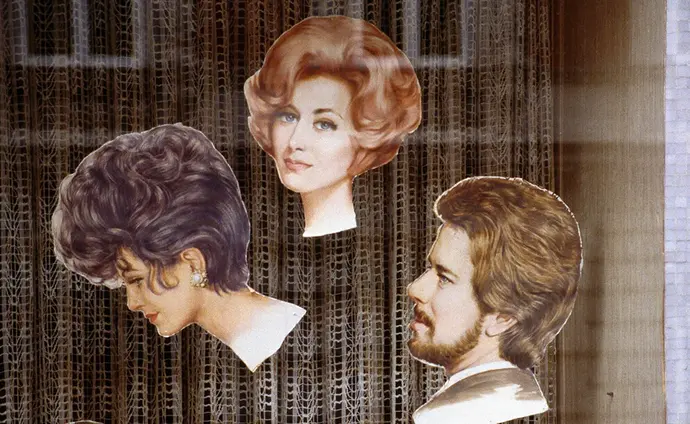

Trude Lukacsek: Friseur Buchner, 5., Margaretenstraße 106, 1991, Wien Museum, Inv.-Nr. 232007/1

Die Fotografin und Sammlerin Trude Lukacsek

Sehenswürdigkeiten des Alltäglichen

Alte Geschäftseinrichtungen, liebevoll arrangierte Auslagen, in die Jahre gekommene Schaufensterfiguren oder flott geschwungene Neonschriftzüge: Die Fotografin Trude Lukacsek dokumentiert seit fünf Jahrzehnten die vom Verschwinden bedrohten Artefakte der Wiener Alltagskultur und des anonymen Designs.

Elin-Staubsauger, um 1950, Wien Museum, Inv.-Nr. 239723/17, Foto: TimTom

Geschichte des Staubsaugers

Mit Vampyren und Kobolden auf Bakterienjagd

Wohnungsreinigung oder Frühjahrsputz ohne Staubsauger? Lieber nicht, werden die meisten denken. Kaum jemand verzichtet heute auf so ein Gerät, es zählt zu den verbreitetsten Alltagsgegenständen. Seine Karriere begann vor gut 120 Jahren, in einer Zeit, in der vor allem in den großen Städten ein erbitterter Krieg gegen den Staub geführt wurde.

Hugo von Hofmannsthal mit seiner Tochter Christiane auf der Freitreppe seines Wohnhauses in Rodaun, 1920er Jahre, Nachlass Hofmannsthal, Freies Deutsches Hochstift, Frankfurt a.M.

Hugo von Hofmannsthals Refugium in Rodaun

Das „ganz unbegreifliche Aufeinmal-da-sein“

Hugo von Hofmannsthal sehnte sich nach einem Landhaus, um in Ruhe schreiben zu können: Ab 1900 bis zu seinem Tod 1929 wohnte er im sogenannten Fuchs-Schlössel in Rodaun, das er mit modernen und historischen Möbeln, Kunstwerken und ausgewählten Objekten einrichtete. Doch der Charme des Hauses hielt der Realität nicht stand.

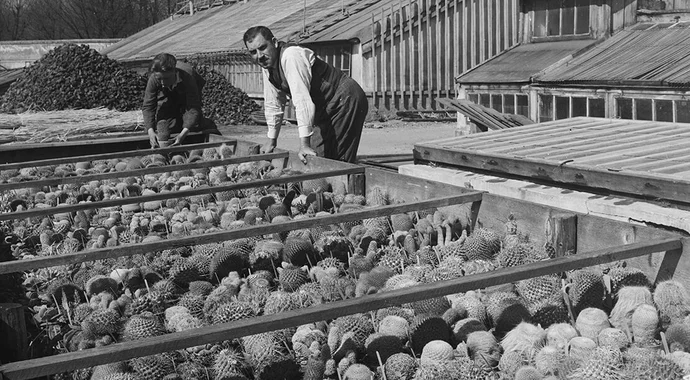

Palmenhaus in Schönbrunn, 1930, Foto: ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Die Kakteenmode der Zwischenkriegszeit

Verjazzte Botanik

In den 1920er und 1930er Jahren wurde Wien von einem regelrechten Kakteenfieber erfasst. Wohin man auch blickte, überall tauchten plötzlich diese stacheligen Exoten auf: in der Kunst, Literatur und Musik ebenso wie in der Wohnkultur, Mode und Reklame, im Vereins- und Ausstellungswesen oder in der Zuckerbäckerei.

Luftaufnahme des 16. Bezirks (vom Zeppelin aus fotografiert), Ausschnitt aus einer Ansichtskarte der Brüder Kohn, 1913, Wien Museum

Der Immobilienmarkt in der Ringstraßenzeit

Prachtpalais und flott gebaute Zinskasernen

Wie sich ein ungeregelter Immobilienmarkt entwickeln kann, zeigt sich im Wien der Gründerzeit: Nie wurde mehr spekuliert, nie wurden mehr Gebäude in kürzester Zeit von Investoren hochgezogen. Zugleich war die Wohnungssituation für die breite Masse der stark wachsenden Bevölkerung äußerst prekär. Ein kurzer Überblick dazu – aus einem neuen Buch über das Wiener Zinshaus.

Restauratorin Christina Kapeundl bei der Arbeit an der filigranen Seidenmalerei des Pompejanischen Salons, Foto: Ina Aydogan

Die Restaurierung des Pompejanischen Salons

Nobles Interieur aus Wien um 1800

Die Raumausstattung des Pompejanischen Salons ist eine kunstgewerbliche Rarität des Klassizismus. Für die neue Dauerausstellung im Wien Museum wurde das Objekt von einem ganzen Team an Restaurator:innen vorbereitet. Die wichtigsten Schritte sind in einem kurzen Film zu sehen.

Claire Herczeg: Mädchen mit Hund, um 1931, Wien Museum

Keramik der Marke Goldscheider

Modisches, Schönes, Problematisches

Keramikfiguren für ein Millionenpublikum: Damit eroberte die Wiener Firma Goldscheider ab den 1920er Jahren einen Weltmarkt. Über 420 Figuren aus dem Bestand des Wien Museums sind ab sofort in unserer Online Sammlung zu sehen. Was es mit der Goldscheider-Erfolgsgeschichte auf sich hat, erklärt Kuratorin Eva-Maria Orosz im Interview.