Beiträge zum Thema Konsum

Hauptinhalt

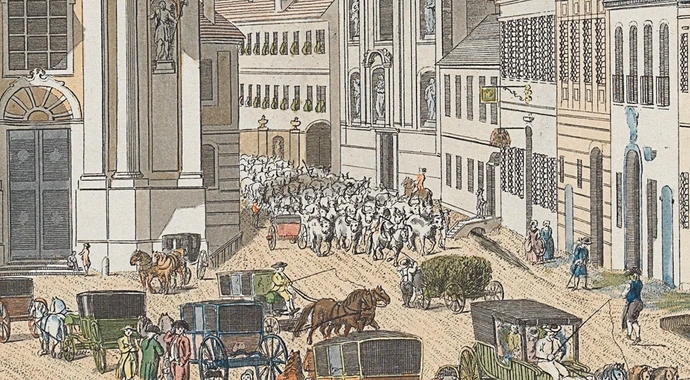

Trieb einer Herde ungarischer Rinder zwischen Nikolai- und Rochuskriche durch die Landstraßer Hauptstraße, Ausschnitt aus: Johann Andreas Ziegler: Pfarrkirche und Friedhof auf der Landstraße, 1783, Wien Museum, Inv. Nr. 64293

Nutztiere in der Stadt

Achtung, Viehtrieb!

Rinderherden, die über die Landstraßer Hauptstraße ziehen? Bis zum Aufkommen der Eisenbahnen war Viehtrieb ein Spektakel, das sich wöchentlich vor den Haustüren der Wiener:innen abspielte. Tiere gehörten lange Zeit zum Alltag in der Stadt, erst mit zunehmender Reglementierung und Industrialisierung der Fleischindustrie änderte sich das.

M.V.der Bruck: Abbildung eines besonders großen Ochsen aus der Leopoldstadt, 1678, Foto: Wien Museum

Fleisch in Wien vom Stall bis auf die Teller

Fünf Portionen Fleisch

Von Rinderherden auf der Landstraßer Hauptstraße, über verschwundene Fleischtheken bis hin zur Vegetarismus-Bewegung. Die Ausstellung „Fleisch“ zeigt die vielen Facetten des Tierprodukts in der Geschichte Wiens. Einen wohlportionierten Vorgeschmack gibt es hier.

Alexander von Wielemans: „Projekt für den Umbau der Ferdinandsbrücke“, perspektivische Ansicht (Ausschnitt, Reproduktion), 1888, Wien Museum, Inv.-Nr. 157165/60

Die Ferdinandsbrücke als Einkaufsstraße

Rialto lässt grüßen

Eine Brücke mit Geschäften? Das kennt man unter anderem aus Venedig. Die Vision, etwas Vergleichbares über den Donaukanal zu bauen, sorgte um 1890 für Aufsehen.

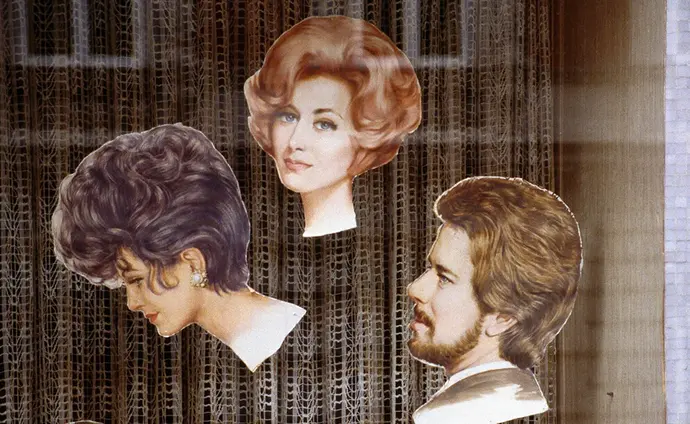

Trude Lukacsek: Friseur Buchner, 5., Margaretenstraße 106, 1991, Wien Museum, Inv.-Nr. 232007/1

Die Fotografin und Sammlerin Trude Lukacsek

Sehenswürdigkeiten des Alltäglichen

Alte Geschäftseinrichtungen, liebevoll arrangierte Auslagen, in die Jahre gekommene Schaufensterfiguren oder flott geschwungene Neonschriftzüge: Die Fotografin Trude Lukacsek dokumentiert seit fünf Jahrzehnten die vom Verschwinden bedrohten Artefakte der Wiener Alltagskultur und des anonymen Designs.

Fotomontage eines bisher nicht realisierten Leerstandsanagramms, Natalie Deewan

Schriftkunst im öffentlichen Raum

FLEISCH WURST dringend gesucht

Plakate, Geschäftsschilder, Graffiti – die Künstlerin Natalie Deewan experimentiert seit Jahrzehnten mit Schrift im öffentlichen Raum. Mit unerwarteten Eingriffen lädt sie Fußgänger:innen ein, den Blick auf die unmittelbare Umgebung zu richten. Im Interview erklärt sie ihre Arbeitsweise und warum so manches Projekt bisher unvollendet bleiben musste.

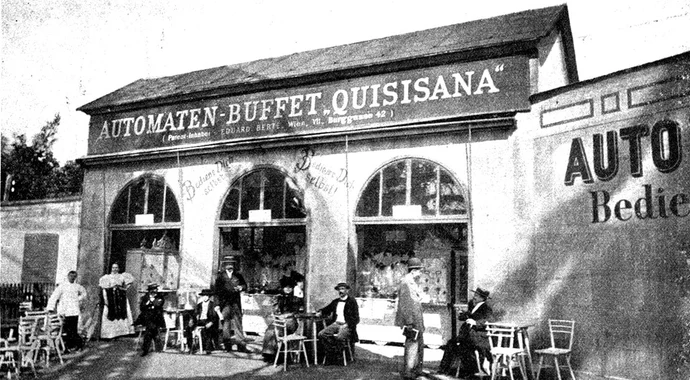

Automatenbuffet Quisisana in „Venedig in Wien“, in: Wiener Bilder, 22.8.1897, S. 11.

ÖNB/Anno

Wiens erste Verkaufsautomaten

Ware gegen Münzeinwurf

Vom Weihwasserautomaten in der Stephanskirche bis zum Automatensupermarkt – die Corona-Pandemie bescherte den Verkaufsautomaten einen starken Aufschwung. Einen ersten Boom erlebten die „selbsttätigen Warenverkäufer“ aber bereits im Wien des späten 19. Jahrhunderts.

Restauration des Pilsener bürgerlichen Bräuhauses, 1873, Verlag der Wiener Photographen-Association, Wien Museum

Die Inszenierung der Dinge auf der Wiener Weltausstellung

Im Schaurausch

Die Wiener Weltausstellung von 1873 war ein Ort der Belehrung ebenso wie ein Fest für alle Sinne – besonders für den Sehsinn: Wie die ersten Warenhäuser und Museen zelebrierte auch sie den Schauwert der Dinge und forderte die Sehgewohnheiten heraus.

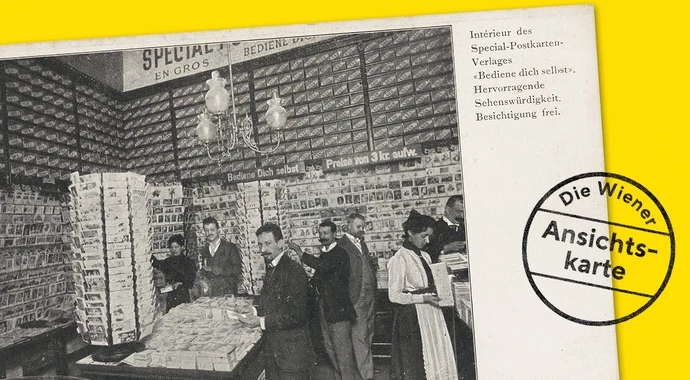

Innenansicht der Postkartenhandlung „Bediene dich selbst“, ab 1900, Verlag Brüder Kohn, Wien, Sammlung H. Seemann

Distribution von Ansichtskarten

„Bediene dich selbst!“

Die Auswahl an Postkarten mit Wiener Ansichten wuchs ab 1900 beträchtlich und mit der Zahl an Varianten wurde auch die Präsentation in den Geschäften immer ausgefeilter: Ob im Selbstbedienungsautomaten im Wirtshaus, auf neuartigen Drehständern oder in regelrechten Ausstellungen – das Stöbern und Kaufen von Ansichtskarten wurde zum Erlebnis.

Himmelpfortgasse 14, Apotheke zur goldenen Krone mit dem Portalvorbau von 1903 und einem Windfang von Franz Gessner von 1922, Fotografie um 1925, Austrian Archives / brandstaetter images / picturedesk.com

Leopold Kupelwiesers Geschäftsschild der Apotheke zur goldenen Krone

Ein Wiener Original und seine Kopie

In der Himmelpfortgasse konnte man bis vor kurzem ein Geschäftsschild bewundern, dessen Vorlage Leopold Kupelwieser 1826 für die Apotheke zur goldenen Krone gemalt hatte. Das Geschäftsschild hatte eine bewegte Geschichte, das Originalbild befindet sich seit mehr als 120 Jahren in Familienbesitz und wird hier mutmaßlich erstmals publiziert.

Innenansicht des Hermes-Schuhpalasts, Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum

Der Hermes-Schuhpalast

Erlebnisshopping anno 1932

Vor 90 Jahren eröffnete auf der Mariahilfer Straße ein Schuhgeschäft, das alles aufbot, was damals ein neuartiges Einkaufserlebnis versprach: Der Hermes-Schuhpalast, laut Eigendarstellung das größte und modernste Schuhhaus Österreichs.