Beiträge zum Thema Wirtschaft

Hauptinhalt

Reinhold Völkel: Bohrtürme für Erdölförderung, Öl auf Leinwand (Ausschnitt), um 1910, Technisches Museum Wien

Erdöl für Österreich-Ungarn

Ölrausch und Rohstofffluch

Lithium, Kobalt, Titan und Seltene Erden: Die Bodenschätze im verarmten Osten der Ukraine stehen im Zentrum des russischen Angriffskrieges – und wecken auch die Begehrlichkeiten der USA. Vor 150 Jahren waren es die Erdölfelder in Galizien, im Westen der heutigen Ukraine, die Österreich-Ungarn zum drittgrößten Erdölproduzenten weltweit machten – und dennoch eine verarmte Bevölkerung zurückließen.

Vorführung der Kitchen Aid Küchenmaschine in einer Kochschule, USA, 1920er Jahre, Kitchen Aid

Zur Geschichte der Küchenmaschine

Küchenstar des Wirtschaftswunders

Die ersten Küchenmaschinen gab es bereits vor rund 120 Jahren. Doch erst langsam setzten sie sich auch in heimischen Haushalten durch, denn die Geräte waren teuer. Einen Boom erlebten sie ab den 1950er Jahren, als mit Krediten für Haushaltsgeräte die Modernisierung vorangetrieben wurde.

Mechanisierung in der Wiener Seidenindustrie

Mehr Maschine, weniger Mensch

Seit dem 18. Jahrhundert spielte die Seidenindustrie in Wien eine wichtige Rolle. Mit dem Einsatz von Webmaschinen änderten sich die Produktionsbedingungen jedoch fundamental – mit fatalen Auswirkungen auf einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung.

Dietrich Monten: Türken und Griechen im Wiener Kaffeehaus (Ausschnitt), um 1824, Öl auf Leinwand, Wien Museum, Inv.-Nr. 13493

Osmanische Händler in Wien

„Ein Grieche konnte ein Türke sein“

Sie wurden Griechen genannt, griechische Handelsleute oder auch Türken. Dass diese Bezeichnungen wenig mit unseren heutigen nationalen Kategorien zu tun haben, weiß die Wissenschafterin Anna Ransmayr. Im Interview erzählt sie, wie die aufstrebende Textilindustrie zum entscheidenden Pull-Faktor für osmanische Händler wurde, warum sie unter Verdacht standen, revolutionäre Pläne in Kaffeehäusern zu schmieden, und welche Spuren die Kaufleute bis heute in Wien hinterlassen haben.

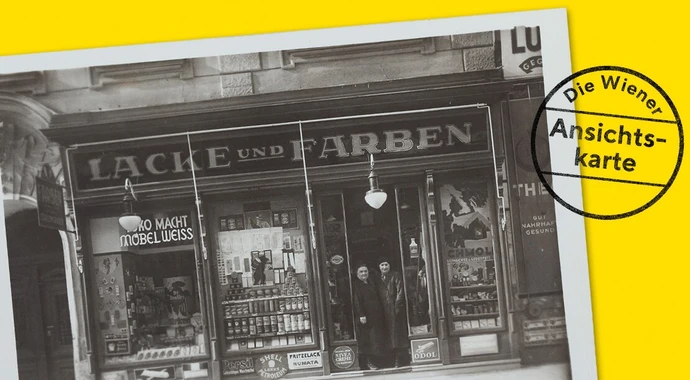

Farbenhandlung Rosa Heinz, 20., Klosterneuburgerstraße 65 (Fotografie: Foto-Anstalt Fritz Hrad), um 1930, Wien Museum

Ansichtskarten von Läden, Lokalen und Belegschaft

Posieren für das Geschäft

Ob allein vor dem als Ein-Frau-Betrieb geführten Delikatessengeschäft oder zu siebzigst mit Familie, Mitarbeiter:innen und Stammkund:innen vor dem eigenen Wirtshaus – um 1900 warfen sich immer mehr Geschäftstreibende in Pose und entdeckten die Ansichtskarte als attraktives Werbemittel.

Claire Herczeg: Mädchen mit Hund, um 1931, Wien Museum

Keramik der Marke Goldscheider

Modisches, Schönes, Problematisches

Keramikfiguren für ein Millionenpublikum: Damit eroberte die Wiener Firma Goldscheider ab den 1920er Jahren einen Weltmarkt. Über 420 Figuren aus dem Bestand des Wien Museums sind ab sofort in unserer Online Sammlung zu sehen. Was es mit der Goldscheider-Erfolgsgeschichte auf sich hat, erklärt Kuratorin Eva-Maria Orosz im Interview.

Wohnküche von Helmut von Wagner-Freynsheim, Foto: Julius Scherb, 1932, ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Die Küchen der Wiener Werkbundsiedlung

Kein Platz für Apfelstrudel

Vor 90 Jahren, am 4. Juni 1932, wurde in Wien-Lainz die Werkbundsiedlung feierlich eröffnet, eine Mustersiedlung aus 70 Häusern nach Entwürfen in- und ausländischer Architekt*innen. Das mediale Echo war groß und reichte von enthusiastischem Zuspruch bis zu vehementer Ablehnung. Kritik gab es auch an den Küchen, einem Raumtypus, der damals noch ganz dem weiblichen Geschlecht zugeordnet war.

Innenansicht des Hermes-Schuhpalasts, Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum

Der Hermes-Schuhpalast

Erlebnisshopping anno 1932

Vor 90 Jahren eröffnete auf der Mariahilfer Straße ein Schuhgeschäft, das alles aufbot, was damals ein neuartiges Einkaufserlebnis versprach: Der Hermes-Schuhpalast, laut Eigendarstellung das größte und modernste Schuhhaus Österreichs.

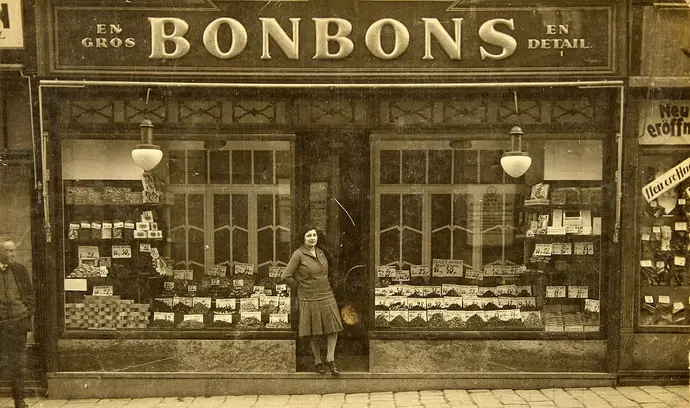

Bonbongeschäft in Wien, um 1930, Archiv Seemann/Imagno/picturedesk.com

Wien im Zuckerlfieber

In aller Munde

Jeder kennt Zuckerln: harte, weiche, runde, eckige, süße, saure, einfärbige und bunte, in vielen Geschmacksrichtungen verfügbare oder einfach gegen Husten wirksame. Heute sind Zuckerln eine Selbstverständlichkeit, aber das war nicht immer so. Erst im 19. Jahrhundert entdeckte das Gros der Wienerinnen und Wiener den vielfältigen Formen- und Geschmacksreichtum von Zuckerln.

Hafenbecken, nördliches Ufer und Blaues Wasser, 1953, Foto: Kurt Gerlach/WStLA

Alberner Hafen

Ein Relikt des monumentalen NS-Hafens

Industriebauten, Aulandschaft und der Friedhof der Namenlosen: Den Alberner Hafen in Simmering kennen Spaziergänger*innen heute als Industriestandort und Freizeitareal. Geplant und errichtet wurde er in der NS-Zeit als Teil eines Donau-Großhafens, durch den Wien zum „Hamburg des Ostens“ werden sollte.