Vorführung der Kitchen Aid Küchenmaschine in einer Kochschule, USA, 1920er Jahre, Kitchen Aid

Hauptinhalt

Zur Geschichte der Küchenmaschine

Küchenstar des Wirtschaftswunders

Die Entstehungsgeschichte der Küchenmaschine ist mit einer Anekdote verbunden. In Ohio (USA) soll Anfang des 20. Jahrhunderts der Ingenieur Herbert Johnston beobachtet haben, wie sich die Bäcker beim händischen Teigkneten mit einem Kochlöffel plagten. Es müsse dafür doch einen einfacheren und effektiveren Weg geben, dachte sich Johnston. 1914 brachte er mit der Hobart Manufacturing Company einen elektrischen Teigmixer auf den Markt, der den Bäckern eine massive Arbeitserleichterung brachte und mit einer Füllmenge von 75 Litern perfekt für den professionellen Gebrauch war. Nur fünf Jahre später entwickelte der Ingenieur davon eine kompaktere Version und ließ sie von den Ehefrauen der Firmenmitarbeiter testen. Diese waren von der Erfindung begeistert und nannten sie „the best kitchen aid I’ve ever had”. So kam Johnston auf den Markennamen „Kitchen Aid”, den er 1919 patentieren ließ, als er die „Kitchen Aid Manufacturing Company" gründete.

Frühes Modell einer Küchenmaschine, Kitchen Aid

Werbung für die Kitchen Aid Küchenmaschine, 1930er Jahre, Kitchen Aid

Sehr praktisch, aber leider zu teuer

In Österreich nimmt die Geschichte der Küchenmaschine mit dem Boom der Haushaltsgeräte in der Zwischen- und in der Nachkriegszeit ihren Lauf. Voraussetzung war der Anschluss der Haushalte an das Stromnetz, der ab dem Ende des 19. Jahrhunderts schrittweise vollzogen wurde. „Bis zur Zwischenkriegszeit gab es bereits ein breites Angebot an Elektrogeräten, diese waren allerdings technisch noch nicht sehr ausgereift und auch preislich nur für die wenigsten Menschen erschwinglich”, erklärt Susanne Breuss, Kulturwissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkt Alltagskultur und bis 2023 Kuratorin im Wien Museum. Der Bevölkerung sei zwar die erhebliche Arbeitserleichterung, die mit der Küchenmaschine einhergeht, bewusst gewesen. Doch für die Anschaffung von elektrischen Haushaltsgeräten, etwa einer Küchenmaschine, habe man oft ein komplettes Monatsgehalt ansparen müssen.

Förderung eines modernen Haushalts

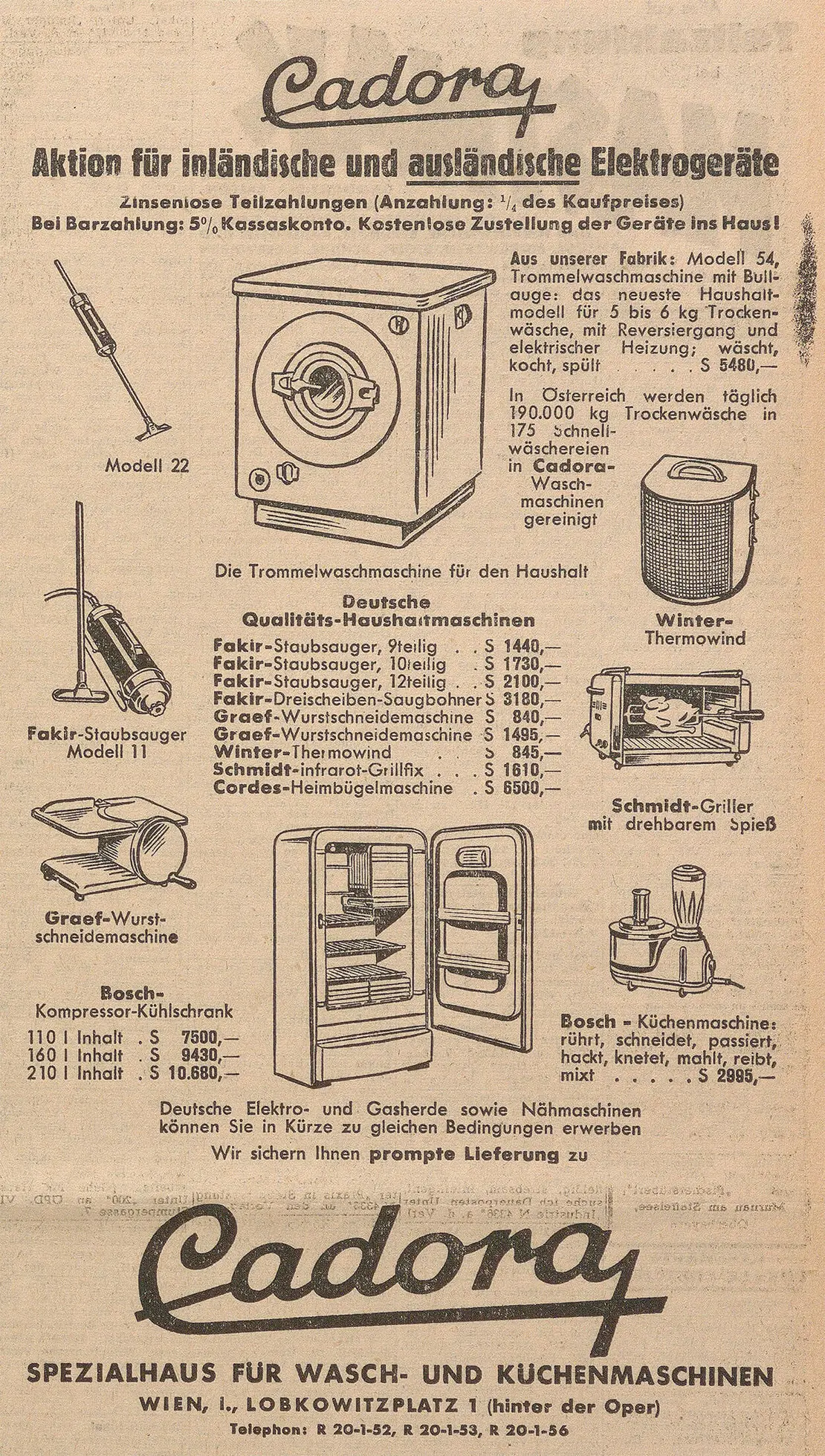

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Situation durchaus ähnlich prekär. Zunächst konnte sich kaum jemand die Geräte leisten. 1953 veranstaltete das Bundesministerium für Verkehr und verstaatlichte Betrieben eine Erhebung, an der die Elektrizitätswerke, die Elektroindustrie, die Wirtschaftskammern, der Gewerkschaftsbund, Frauenorganisationen und Finanzierungsinstitute teilnahmen. Ziel war es, durch Aktionen der Bevölkerung einen Haushalt mit verschiedenen elektrischen Geräten zu ermöglichen. Im Jahr 1954 wurde so die „Elektrogeräte-Aktion” vom Verband der Elektrizitätswerke Österreich in Zusammenarbeit mit der Elektroindustrie ins Leben gerufen. In deren Rahmen wurden Kredite vergeben für die Anschaffung unterschiedlicher Haushaltsgeräte, wie beispielsweise E-Herd, Kühlschrank oder Waschmaschine. Um einen weiteren Anreiz zu schaffen, senkten Energieversorgungsunternehmen zudem die Anschlussgebühren für Elektrogeräte. Die Aktion, die bis 1957 dauerte, war ein voller Erfolg und gilt als Startschuss für die Elektrifizierung der österreichischen Haushalte. Teilzahlungsinstitute erlebten in diesem Zeitraum eine verstärkte Nachfrage bei Elektrogeräten, die gar nicht in der „Elektrogeräte-Aktion” enthalten waren.

Einzelne Energieversorgungsunternehmen nahmen sich an der „Elektrogeräte-Aktion” ein Beispiel und veranstalteten eigene Aktionen. Die Niederösterreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft, kurz NEWAG, startete unter der „EMA” eine Elektrogeräte-Mietaktion. Auch die Stadt Wien ermöglichte mit der 1958 gegründeten Aktion „Modernisierung der Küchen” zinsenlose Teilzahlungskredite für Küchengeräte. Die Aktionen begünstigten nicht nur ein erhöhtes Kaufverhalten, sondern auch einen erhöhten Stromverbrauch und eine bessere Auslastung der Versorgungsanlagen, so Susanne Breuss: „Der Kauf einer Küchenmaschine und anderer Elektrogeräte unterstützte also nicht nur die Geräteherstellende Industrie, sondern trug durch die Nutzung und den Stromverbrauch auch nachhaltig zum Wirtschaftswunder in Österreich bei.“

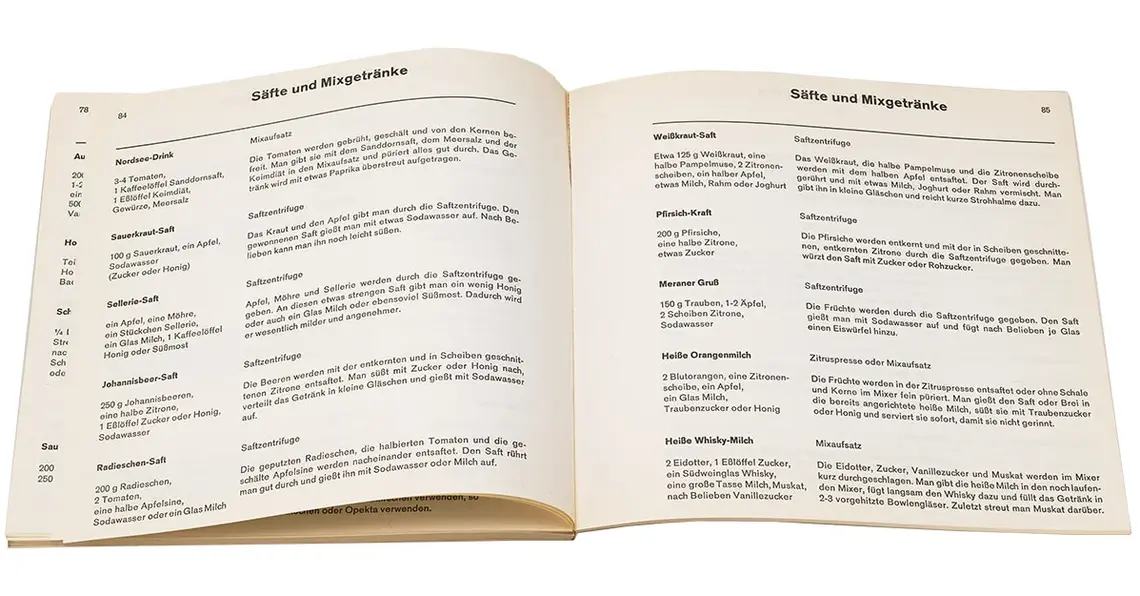

Die Küchenmaschine ist ein Arbeitsgerät, das wegen seiner Vielseitigkeit und seiner Robustheit geschätzt wird. Da sie auf „ständige Benutzung“ ausgelegt ist, war sie für „Selbstversorger“ besonders attraktiv, sprich für Leute, die einen Garten hatten, so Susanne Breuss. In diesem Kontext seien hier vor allem die Wiener Schrebergartenhaushalte zu erwähnen. Die Kleingärten dienten seit dem späten 19. Jahrhundert nicht nur zur Erholung der Arbeiterschaft, sondern auch, um Obst und Gemüse für den Eigenbedarf anzupflanzen. Dabei war es notwendig, reife Ernte schnell zu verarbeiten und für den Winter haltbar zu machen. Im Gegensatz zu heute waren Obst und Gemüse nicht ganzjährig erhältlich und wenn, dann sehr teuer. Man musste also in der Saison die Lebensmittel für den Winter haltbar machen. „In diesem Zusammenhang war die Küchenmaschine eine willkommene Arbeitserleichterung, da man durch den Elektromotor viel effizienter und kraftsparender beispielsweise Beeren zerkleinern oder passieren konnte”, sagt Breuss. Zudem war die Küchenmaschine besonders beliebt, um Speisen aus Milchprodukten herzustellen. Kuchen, Topfencreme, frisches Schlagobers oder auch Milchshakes wurden gerne mithilfe der Küchenmaschine frisch zubereitet.

Im Kontext der Küchenmaschine muss man auch den Kühlschrank erwähnen. Die beiden Elektrogeräte können nämlich als Zweckgemeinschaft gesehen werden. Die Küchenmaschine war wichtig, weil sie schnell und effizient Lebensmittel zerkleinerte und pürierte, und mithilfe des Kühlschranks konnte man die Lebensmittel lange aufbewahren, ohne dass sie ihre Nährstoffe verlieren, erklärt Susanne Breuss.

Rezeptbuch für die Küchenmaschine, ca. 1968, Wien Museum

Made in Vienna

In Wien ließen sich bereits vor den beiden Weltkriegen, aber besonders zur Wirtschaftswunderzeit einige internationale Großkonzerne nieder, um lokal zu produzieren. Erwähnenswert sind hier vor allem die Siemens AG sowie AEG. Aber es gab auch viele kleine Gerätehersteller von Küchengeräten, die allerdings langfristig kaum überleben konnten. Immer wieder kam es auch zu Fusionierungen von größeren Herstellern, etwa von Elin mit AEG.

In den 1970er und 1980er Jahren machte die Küchenmaschine nochmal einen technischen Sprung. Sie war endgültig zu einem multifunktionalen Küchengerät geworden, das sowohl kneten und rühren, als auch zerkleinern, pürieren, mixen und entsaften konnte. Einen weiteren Schritt machte dann in den 1980er Jahren das Gerät „Thermomix“ der Firma Vorwerk. Das populäre Gerät bot nämlich neben allen herkömmlichen Funktionen einer Küchenmaschine auch die Möglichkeit, Gerichte zu erhitzen, zu kochen und anzubraten. Mit dem ersten elektrischen Teigkneter des Herrn Johnston aus Ohio hat das allerdings nur mehr wenig zu tun…

Quellen:

Interview mit Susanne Breuss, 30.4.2024

Susanne Breuss: „Jede Frau kann zaubern“. Technik, Tempo und Fortschritt in der Küche, in: Susanne Breuss (Hg.): Die Sinalco-Epoche. Essen, Trinken, Konsumieren nach 1945 (Ausstellungskatalog Wien Museum), Wien 2005, S. 110-119.

Dale Rivera: Evolution der Küchenmaschine – der schnelle Weg zu leckerem Essen (Zugriff: 21.05.2024)

https://www.allianzbayerninnovativ.de/evolution-der-kuechenmaschine/

Wien Geschichte Wiki: Schrebergarten (Zugriff: 22.05.2024)

https://www.geschichtewiki.wien.gv.at/Schrebergarten

Vorwerk-Website (Zugriff: 21.05.2024) https://www.vorwerk-group.com/de/home/ueber_vorwerk

Dieser Beitrag entstand im Rahmen einer Kooperation mit der FH Joanneum, Studiengang Journalismus und Public Relations. Studierende haben im Frühjahr 2024 die neue Dauerausstellung des Wien Museums besucht und danach – von einzelnen Objekten oder Themen ausgehend – Beiträge für das Wien Museum Magazin konzipiert, recherchiert und geschrieben

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare