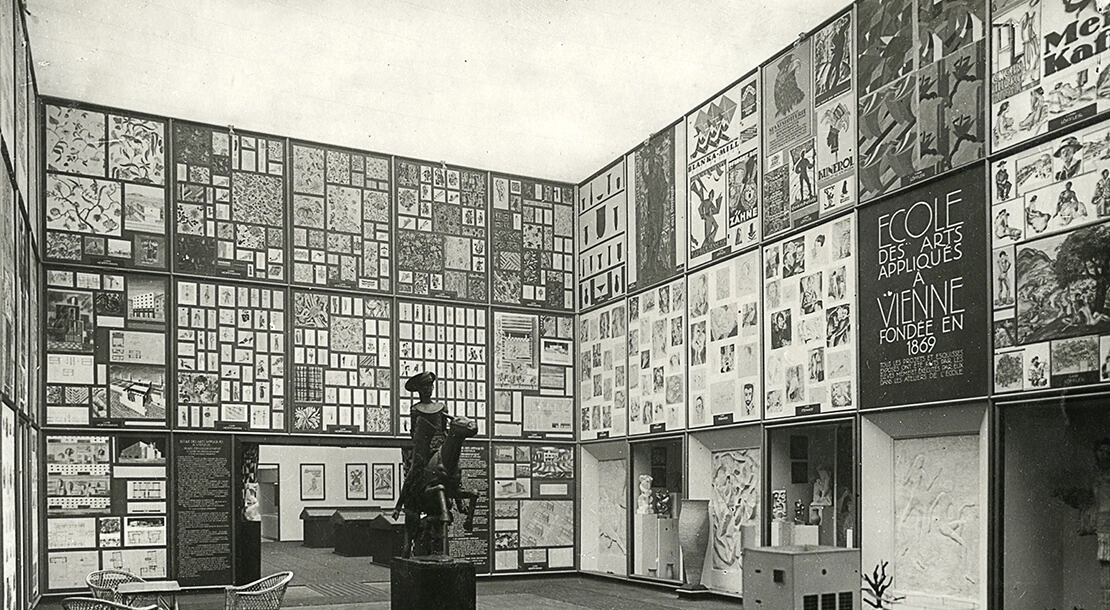

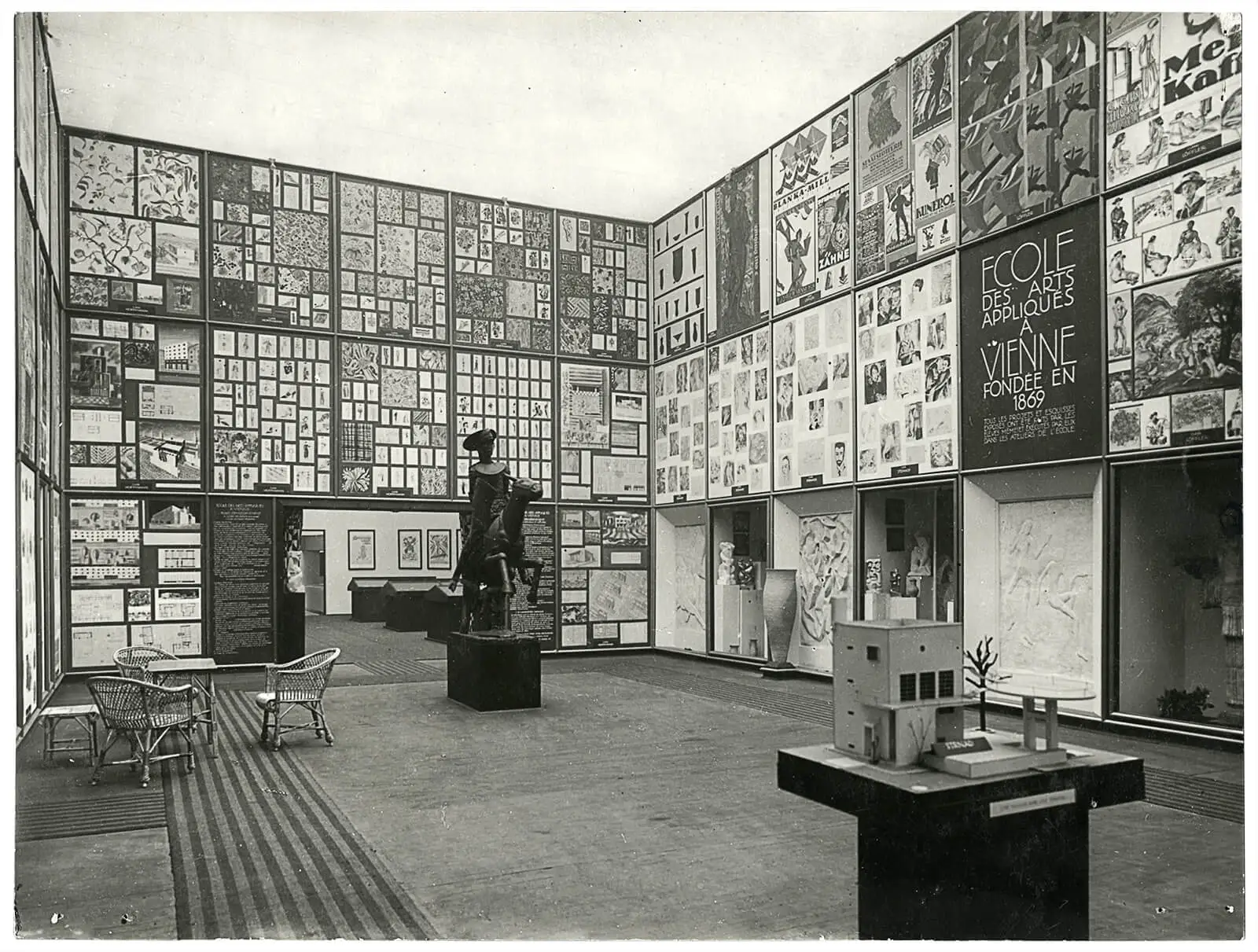

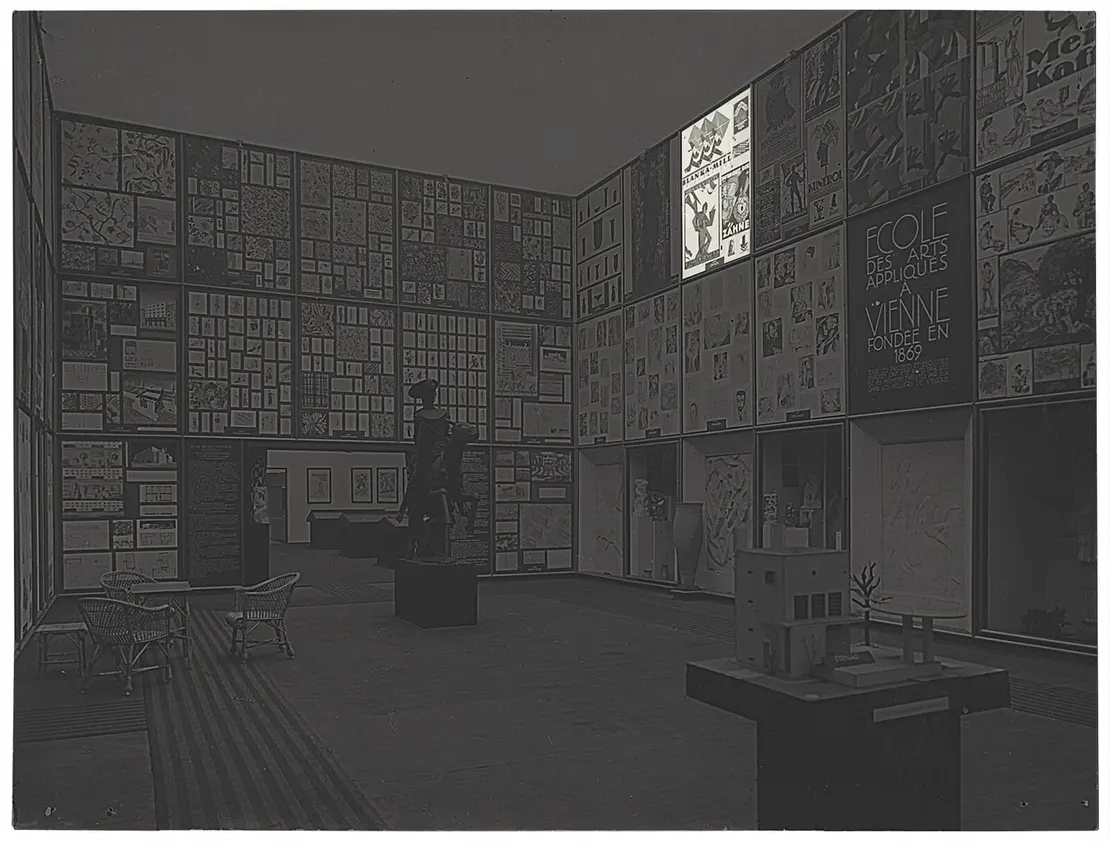

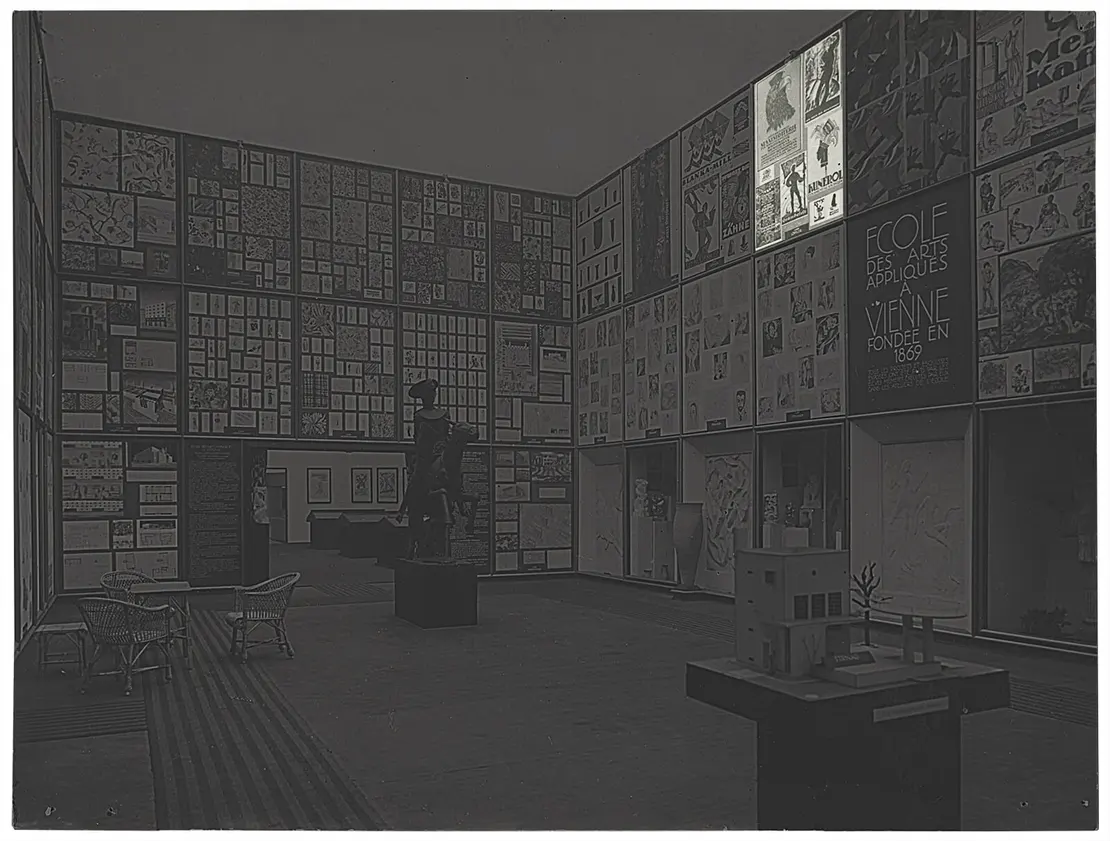

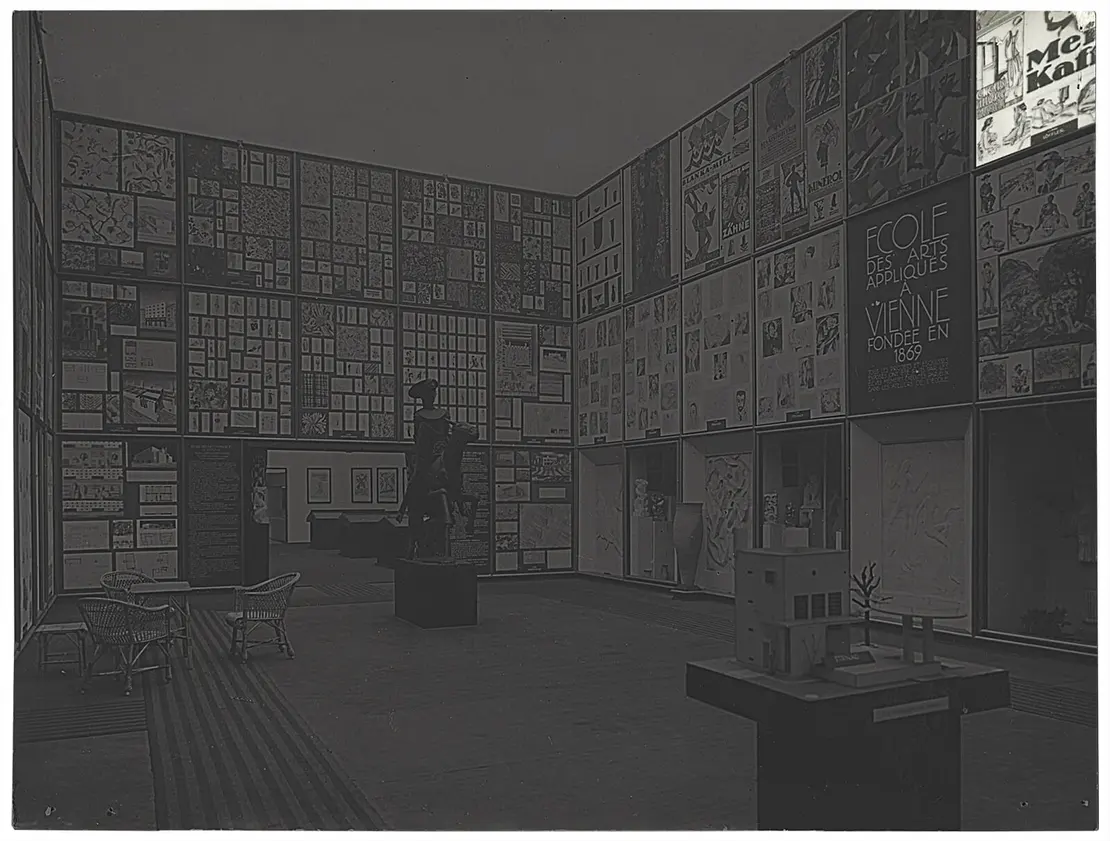

Ausstellungsbereich der Kunstgewerbeschule Wien auf der „Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes“, Paris 1925, © MAK – Museum für angewandte Kunst

Hauptinhalt

Plakate in der Österreich-Sektion der Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes

Werbung aus Wien

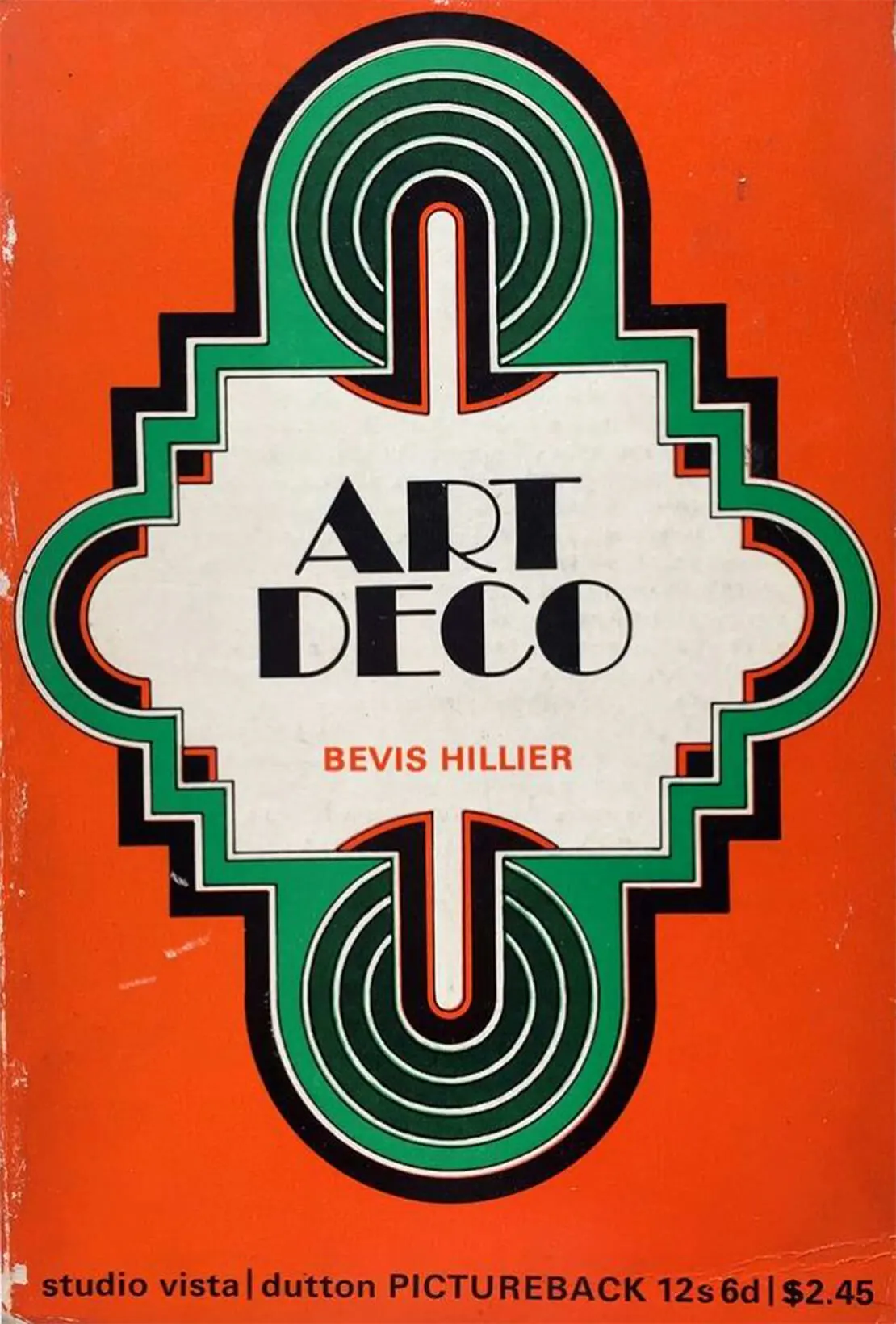

Art déco wurde erst vierzig Jahre nach der Pariser Ausstellung zum Kunstepochenbegriff. Es war der englische Kunsthistoriker und Journalist Bevis Hillier (*1940), der neben Monografien zur Plakatkunst 1968 das Buch Art Deco of the 20s and 30s veröffentlichte und damit einen Stilbegriff prägte.

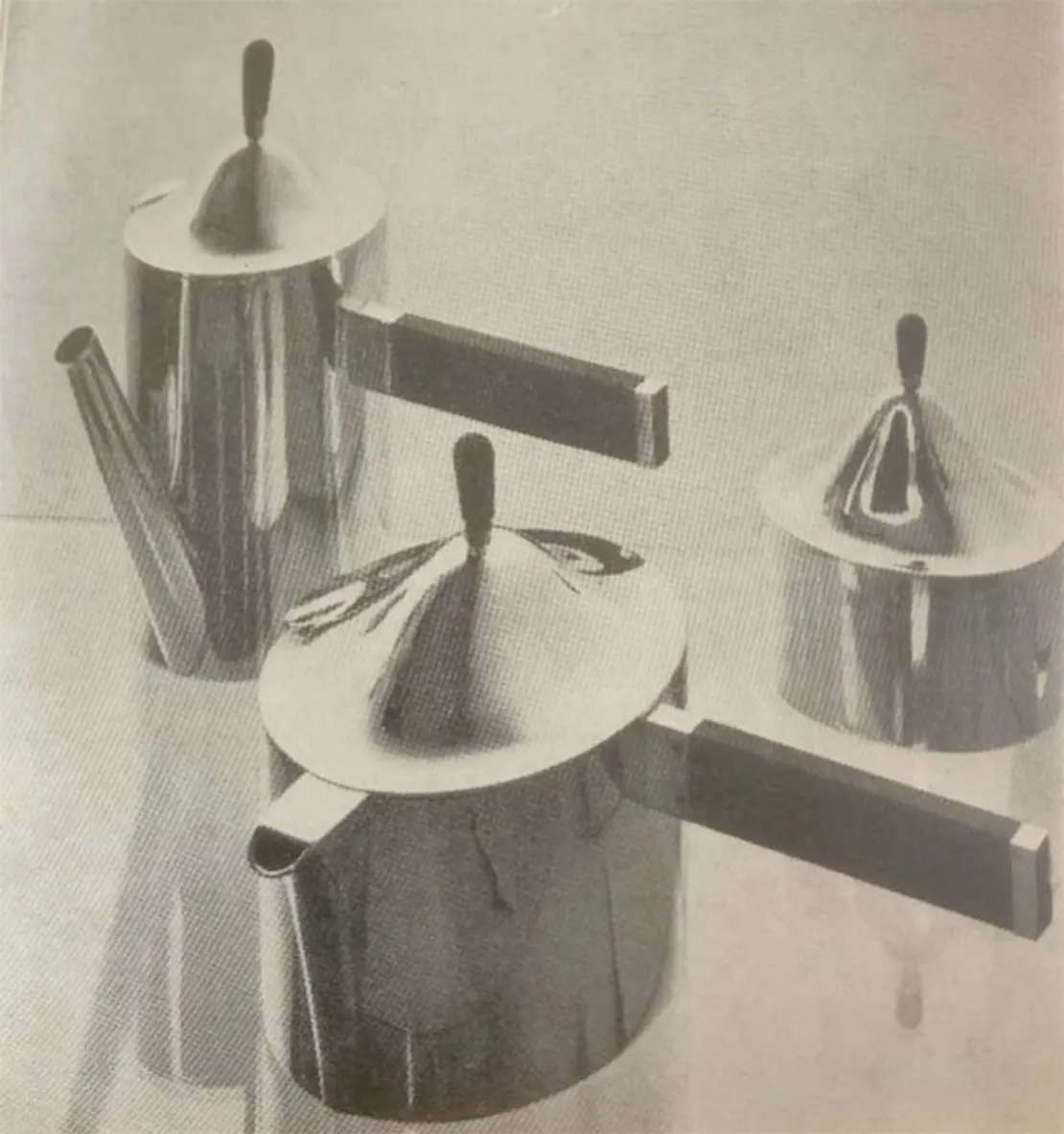

Davor war eher der Bezeichnung Art Moderne üblich. Hillier begründete die Wahl der Bezeichnung Art Deco in der Einleitung mit folgenden Worten: „I would suggest this as a working definition: an assertively modern style, developing in the 1920s and reaching its high point in the thirties; it drew inspiration from various sources, including the more austere side of Art Nouveau, cubism, the Russian Ballet, American Indian art and the Bauhaus …” Und als einen der Väter dieser Stilrichtung nennt er Josef Hofmann mit seinem Teeservice von 1904, das von der Wiener Werkstätte produziert wurde: „… that best supports Hoffmann’s unstaked claim to be the founder of Art Deco.“ Es findet sich als Abbildung in Hilliers Buch.

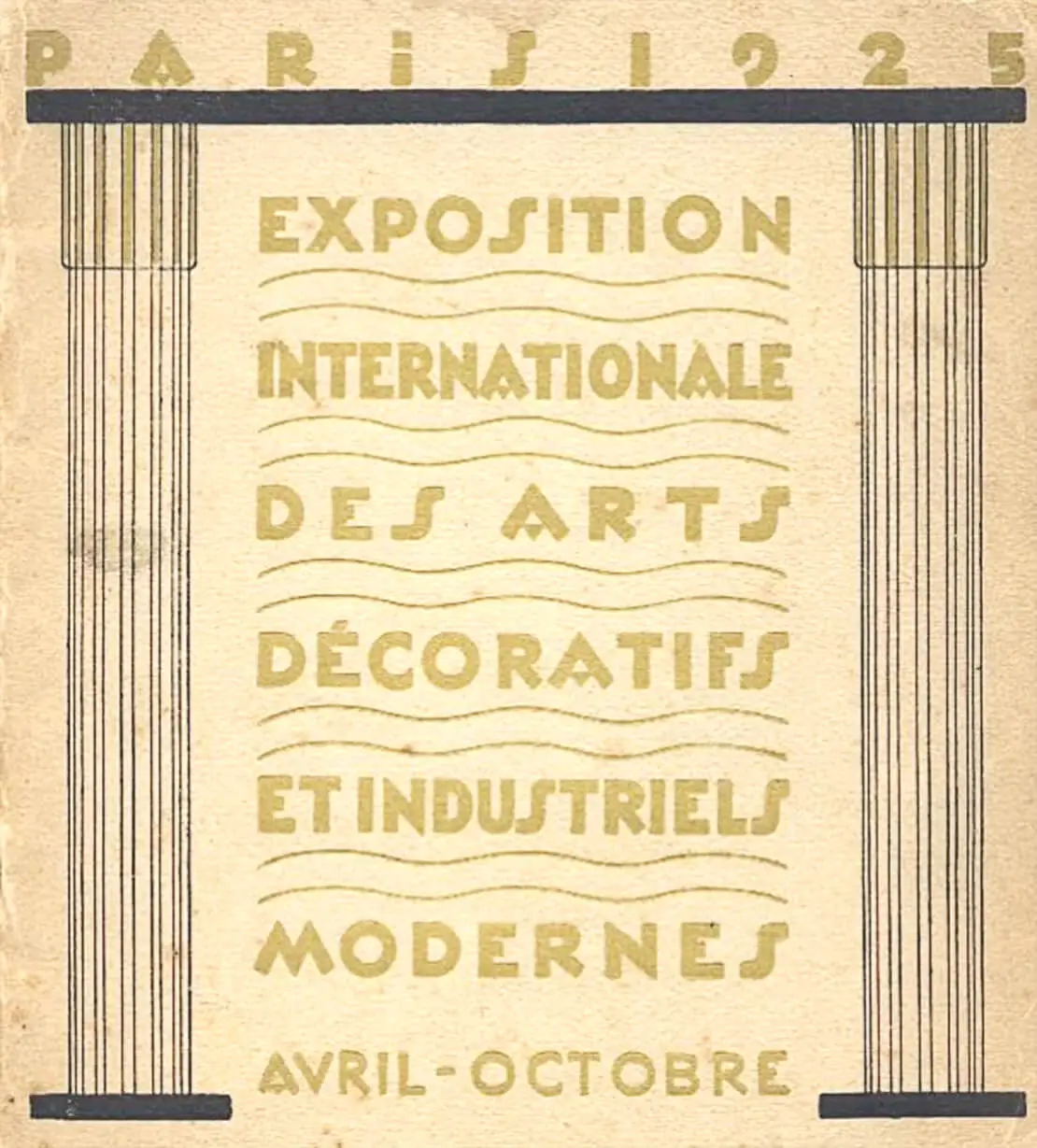

Es war die erste große internationale Ausstellung nach dem Ersten Weltkrieg, die im deutschsprachigen Raum als „Internationale Kunstgewerbeausstellung“ bezeichnet wurde. Auf einer Fläche von rund 30 Hektar gab es zwischen dem Hôtel des Invalides und den Champs Elysées 140 Pavillons, die von 16 Millionen Besucher*innen besichtigt wurde. Im Gegensatz zu Deutschland war Österreich als eines von 18 Ländern offiziell eingeladen. Der Österreich-Pavillon am Seine-Kai beim Pont Alexandre III stammte von Josef Hoffmann mit den Assistenten Oswald Haerdtl und Max Fellerer. Josef Frank errichtete eine Café-Terrasse, Oskar Strnad einen Orgelturm und Peter Behrens entwarf ein Glashaus, das von der am Wiener Bacherplatz ansässigen Firma Ignaz Gridl konstruiert wurde. In Markus Kristans verdienstvoller Monografie über den Österreich-Beitrag zur Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes sind dazu die heimischen Pressestimmen dokumentiert. Ein Aspekt blieb bei den Kunstkritiken allerdings unerwähnt, nämlich die erstmalige Präsentation des Frühwerkes von Joseph Binder (1898–1972), des bedeutendsten österreichischen Plakatkünstlers der Zwischenkriegszeit.

Neben dem Hoffmann’schen Pavillon gab es noch eine Österreich-Abteilung im Grand Palais. Dort befand sich der Raum der Wiener Kunstgewerbeschule, der von Karl Witzmann gestaltet wurde und in dem sich die Schüler- und Schülerinnenarbeiten der Fachklasse von Bertold Löffler fanden. Er war bereits seit 1907 Professor der Klasse für Malerei, deren Schwerpunkt sich nach dem Ersten Weltkrieg auch auf Grafikdesign – damals sprach man noch von Gebrauchsgrafik – ausweitete. Über das Raumkonzept schrieb Hans Ankwicz-Kleehoven, der damals neue Leiter der Bibliothek des Museums für Kunst und Industrie, dem heutigen MAK: „Alle Klassen der Kunstgewerbeschule haben die zur Ausstellung bestimmten Schülerzeichnungen bereits in Wien zu großen, etwa zwei Meter hohen, ganz gleichartig adjustierten Tableaux vereinigt, die in Paris in zwei Reihen übereinander in das ebenfalls schon in Wien vorbereitete, alle vier Wandflächen umspannende Rahmenwerk eingesetzt wurden.“

Dokumentiert ist dieser Raum durch eine Fotografie von Bruno Reiffenstein. Auf einer Wand befinden sich Plakate aus der Löffler-Klasse. Bemerkenswert dabei ist, dass fast keine Plakatentwürfe aus der Schule ausgestellt wurden, sondern nur tatsächlich gedruckte Werbeplakate. Von den auf der Fotografie zu erkennenden Plakaten stammen die allermeisten von Joseph Binder, dem bekanntesten Schüler von Bertold Löffler, der damals bereits ein Werbeatelier führte und auf den Wiener Plakatwänden präsent war. Allerdings wird Joseph Binder im Katalog des Österreichischen Ausstellungskatalogs nicht namentlich genannt.

Insgesamt sind auf dem Foto 17 Plakate aus den Jahren 1921 bis 1925 erkennbar, davon konnten 15 identifiziert werden. Sie sind alle – bis auf die Entwürfe – in den einschlägigen Wiener Plakatsammlungen erhalten geblieben.

Wandpaneel 1

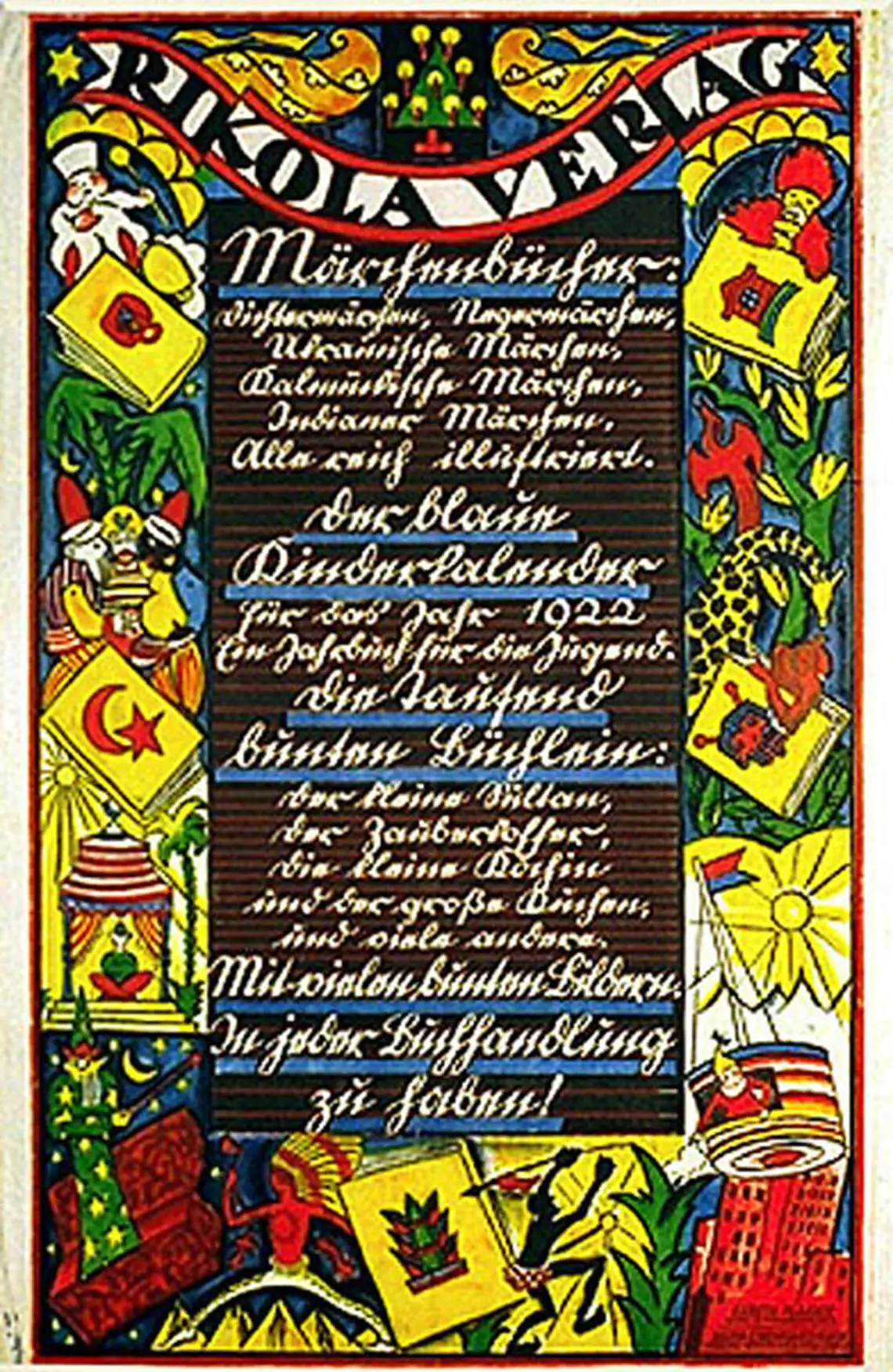

Rikola Verlag, Atelier Esbeta (Joseph Binder, Lilli Auböck, Adolf Streit) 1921, © MAK – Museum für angewandte Kunst

Alkohol Der Fluch der Menschheit (Entwurf), Atelier Esbeta (Joseph Binder, Lilli Auböck, Adolf Streit) 1922, © MAK – Museum für angewandte Kunst

Wandpaneel 3

Neben den Arbeiten von Joseph Binder stammten vier Plakate aus dem kurzlebigen Atelier Esbeta, deren Geschäftsführer ebenfalls Joseph Binder bis 1923 war. Die Plakate entstanden aus einem gemeinsamen Kreativprozess mit Elisabeth „Lilli“ Auböck und Adolf Streit. Bemerkenswert dabei ist, dass die beiden nicht an der Kunstgewerbeschule studierten und auch keine Absolventen waren. Beim Plakatwettbewerb des amerikanischen Roten Kreuzes 1921/22 gewann Esbeta. Atelier für Reklame und Kunst zwei Preise. Den ersten Preis in der Kategorie „Alkohol“ und einen dritten Preis in der Kategorie „Zahnpflege“ mit dem Plakat Pfleget die Zähne, das in Paris ausgestellt war. Lilli Auböck (1898–1977), die Schwester des Bauhausschülers und Architekten Carl Auböck (1900–1957), besuchte die Graphische Lehr- und Versuchsanstalt und die Wiener Frauen-Akademie. Ende 1923 heiratete sie den Esbeta-Atelier-Partner Adolf Streit. 1928 gingen beide nach Berlin. Während Lilli Auböck sich auf Werbegrafik für die Modebranche konzentrierte, etwa für die Wiener Kaufhäuser Krupnik, Zwieback und Gerngross, spezialisierte sich Adolf Streit auf Verpackungsdesign.

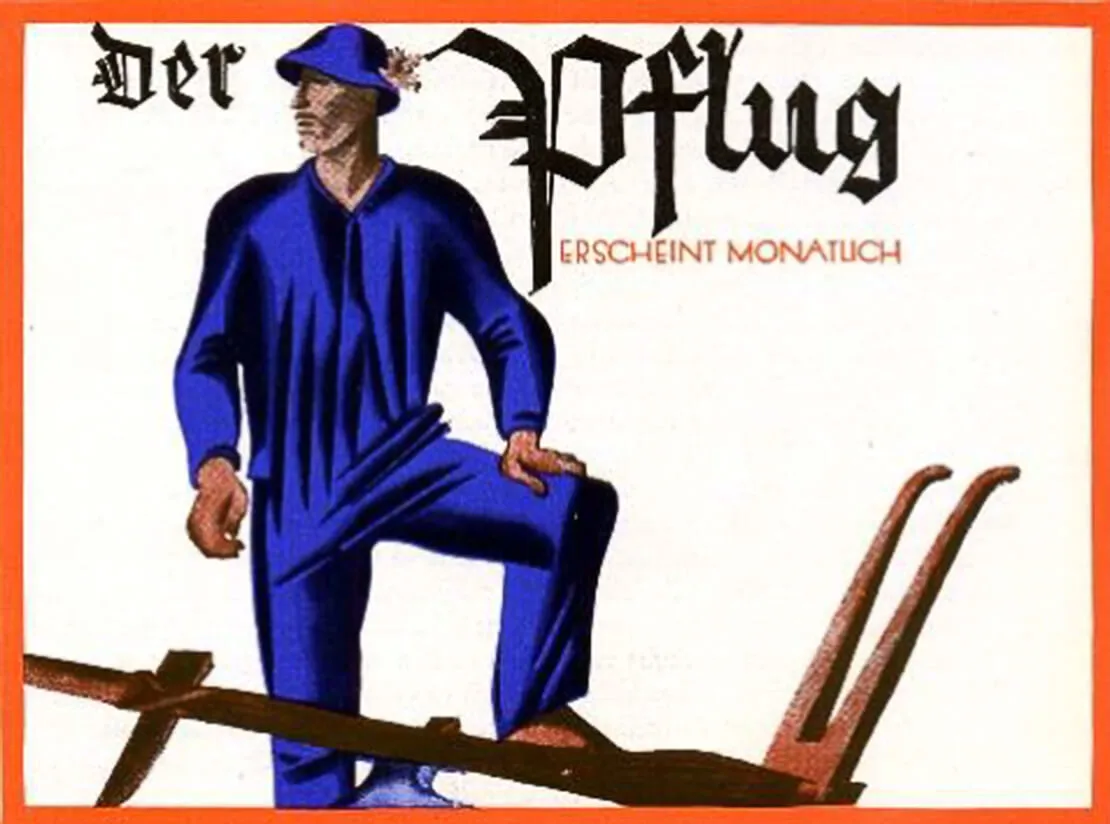

Auf den Wänden, die nicht fotografisch dokumentiert sind, haben sich weitere Plakate befunden. Im Archiv des MAK gibt es Reprofotos von Plakaten die ausgestellt waren. So eines von Bertold Löffler selbst (Arsokoll Chemische Werke, 1925), einen Plakatentwurf für die Wiener Messe von seinem Assistenten Paul Kirnig, der Löffler 1935 als Professor an der Kunstgewerbeschule nachfolgte und ein weiteres Binder-Plakat das für eine neue Monatsschrift Der Pflug des Wiener Volksbildungshauses Urania warb, für die er auch die ersten Zeitschriftencovers entwarf.

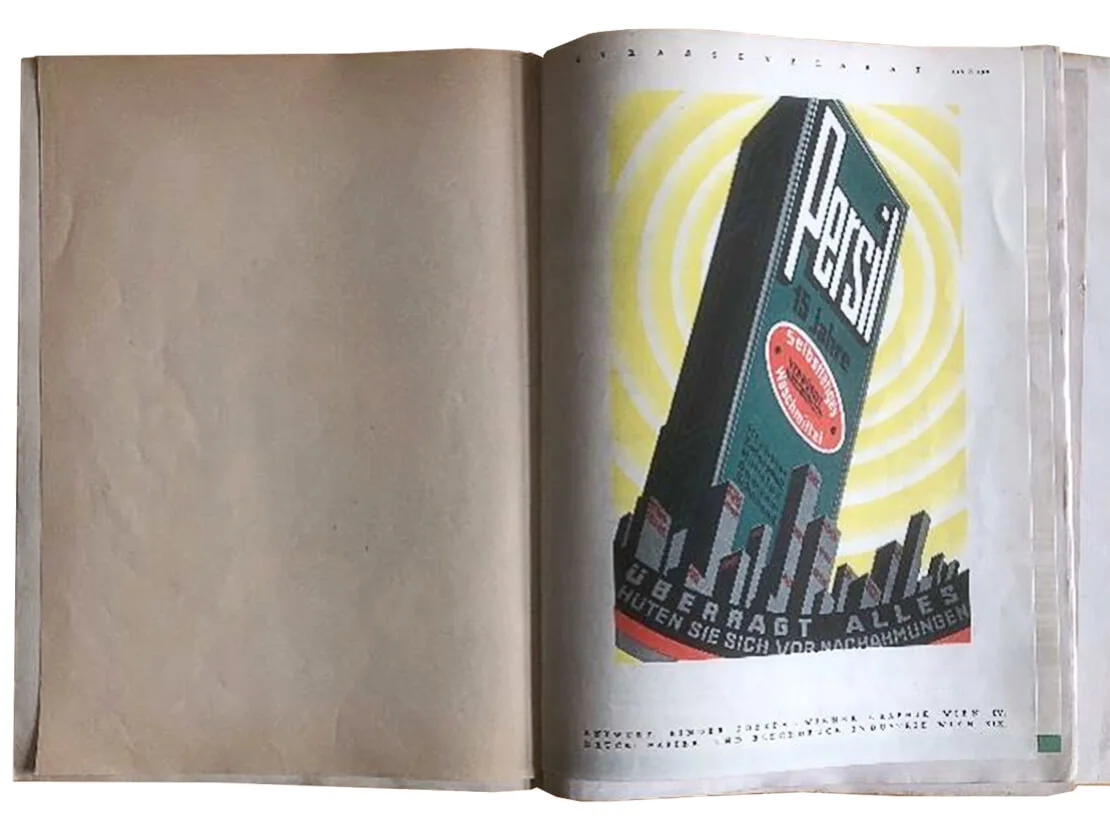

Die kleinformatigen Plakate aus dem Raum der Kunstgewerbeschule stammten aus einer Fachpublikation die ein halbes Jahr davor erschienen war. Im November-Heft 1924 der Zeitschrift des Verbandes Deutscher Reklamefachleute Die Reklame gab es einen Österreich-Schwerpunkt. Im Fokus standen dabei drei österreichische Grafikdesigner: Bernd Steiner, Ernst Deutsch-Dryden und der junge 26jährige Joseph Binder.

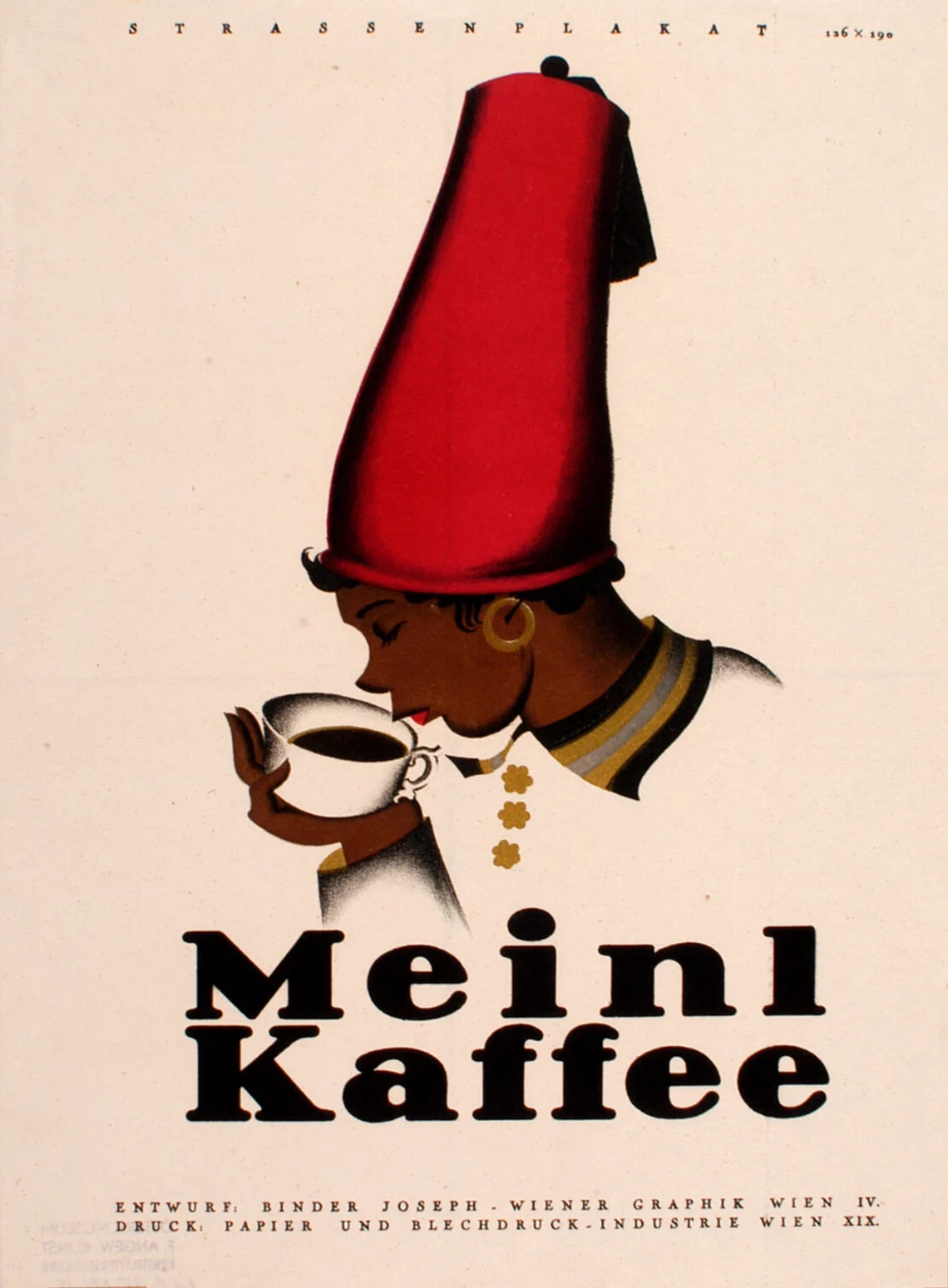

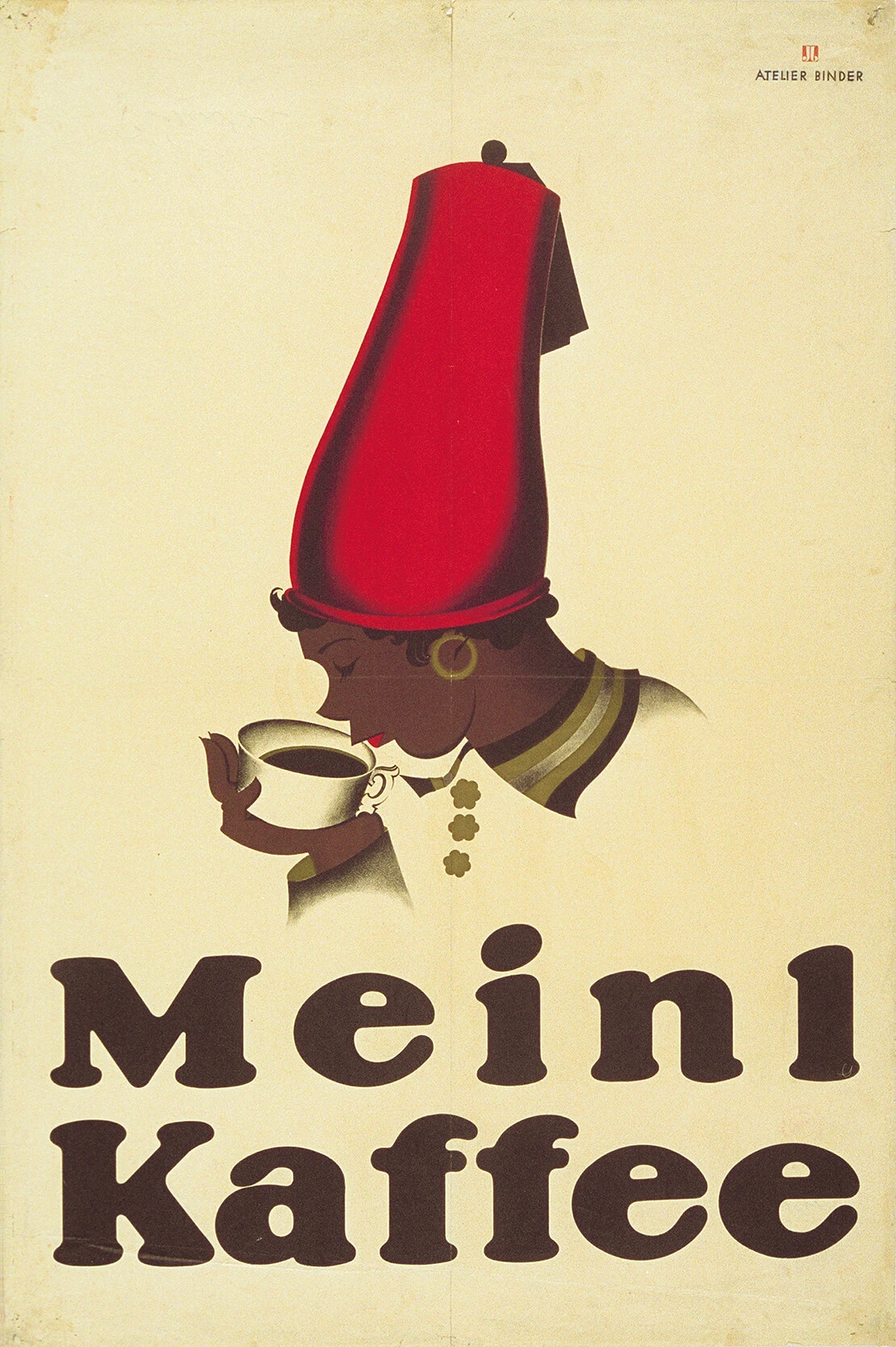

Von Joseph Binder waren dabei vier kleine Plakate im Format 30x22cm beigebunden. Eines davon war auch jenes Plakat mit dem er Bekanntheit erlangte und das hier erstmals publiziert wurde: das Meinl-Plakat. Im Begleittext konnte man von Paul Sackewitz, dem Reklamechef der Julius Meinl AG lesen, dass Binder nicht wie irrtümlich bis heute behauptet einen „Mohren“ ins Bild gerückt hat, sondern einen „Araber mit Fez“. Ein Vergleich mit zeitgenössischen Mohren-Darstellungen in der damaligen Werbung unterstreicht diese Interpretation.

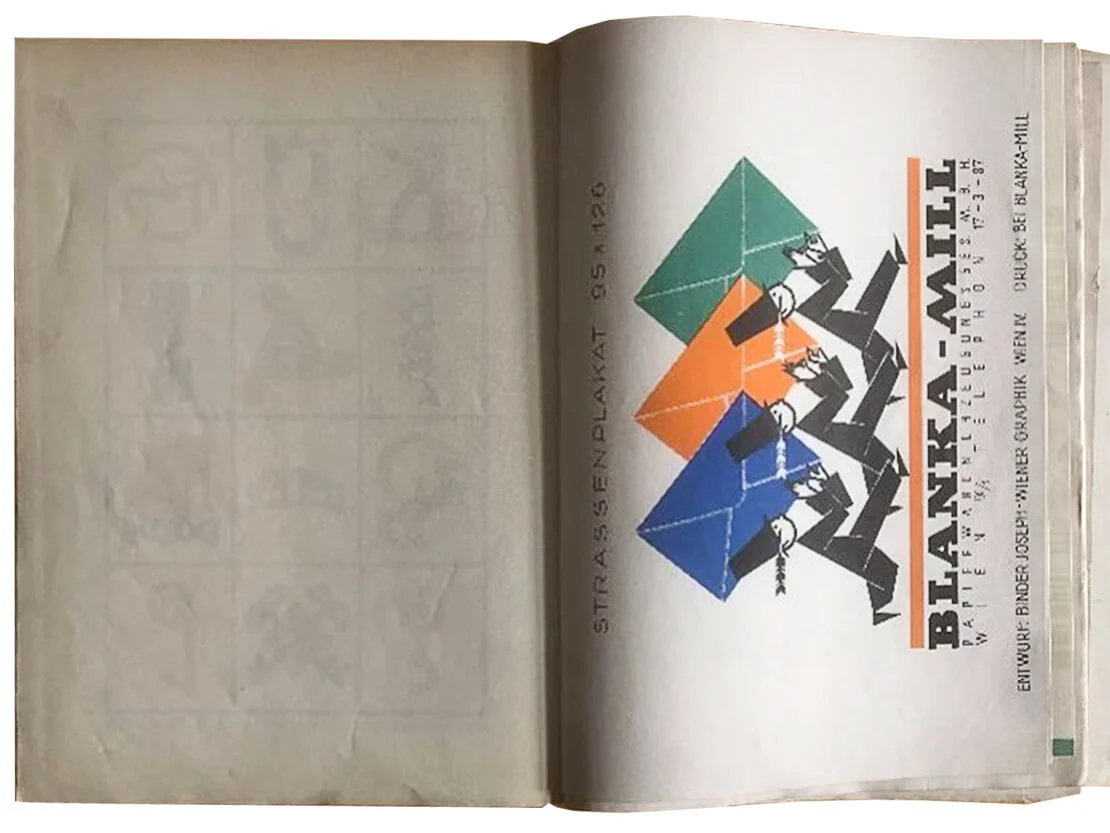

Auf diesen kleinen Faksimiles konnte man auch lesen, dass das Originalformat 126 x 95 cm war, das damalige Wiener Standardformat für 2-Bogen-Plakate. Gedruckt wurden die Plakate bei der Papier- und Blechdruckindustrie in Heiligenstadt die in jenen Jahren fast ein Monopol auf künstlerische gestaltete Affichen hatte. Nur das Plakat für die Papierwarenfabrik Blanka-Mill an der Rossauer Lände 25 wurde an der eigenen Produktionsstätte gedruckt.

Für den Herbst 2025 ist im Pariser Musée des Arts décoratifs vom 21. Oktober 2025 bis 22. Februar 2026 eine große Ausstellung mit dem Titel „1925–2025. Cent ans d’Art déco“ geplant, die das hundertjährige Jubiläum dieser epochalen Schau feiern wird.

Literatur

Markus Kristan: L’Autriche à Paris 1925. Österreich auf der Kunstgewerbeausstellung in Paris. Wien 2018

René Schober: Joseph Binder. Österreichische Plakate bis 1938. Wien Dipl. Arb. 2012

Peter Noever (Hg.): Joseph Binder. Wien – New York. Wien 2001

Bevis Hillier: Art Deco of the 20s and 30s. London 1968

Hans Ankwicz-Kleehoven: Österreich auf der Internationalen Kunstgewerbeausstellung Paris 1925. III. Die Kollektiv-ausstellung der kunstgewerblichen Lehranstalten im Grand Palais. In: Wiener Zeitung, 5. 8. 1925, S. 4

Das Plakat, Heft November 1924

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare