Orte

Hauptinhalt

Ehemaliger Aufgang aus den Katakomben zum Deutschordenshaus, Foto: Thomas Keplinger

Die geheimen Gänge von Wien

Kopfgeburten im Kellergeschoß

„Der Kaiser fuhr unterirdisch in der Kutsche von der Hofburg bis Schönbrunn!“ So lautet eine der beliebtesten Untergrundlegenden Wiens. Weitere Geheimgänge meist kürzerer Distanz verorten Gerüchte hauptsächlich im Umfeld der Hofburg, seltener an der Peripherie. Ein Versuch, Fantasie von Wirklichkeit zu trennen.

Wiener Kinder in Fairford, 1947, Foto: vermutlich Karla Zieger, Privatbesitz Familie Holmes

Erholungsaufenthalte für Wiener Kinder in England

Endlich satt

Es war ein Weg in die Fremde – aber gleichzeitig ein wahrer Luxus nach den entbehrungsreichen Kriegsjahren: Hundert Kinder aus Wien wurden im Sommer 1947 nach Großbritannien geschickt. Dort wurden sie nicht nur von Pflegefamilien mit Porridge und Co. aufgepäppelt, sondern es bildeten sich auch langanhaltende Verbindungen.

Franz Schacherl: Siedlung „Am Laaer Berg“ (heute: Holzknechtgasse 47), Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum, Inv.-Nr. 59161/609

Der Architekt Franz Schacherl

„Keinen Prunk und keine Schnörkel“

Vor 130 Jahren wurde der Architekt Franz Schacherl (1895–1943) geboren. Vielen mag er nicht bekannt sein, dennoch gilt er als Schlüsselfigur des Wohnbaus in Österreich. Der „radikale Sozialist“ gehörte in den 1920er Jahren zu den Wegbereitern einer modernen Architektur für den „proletarischen“ Menschen.

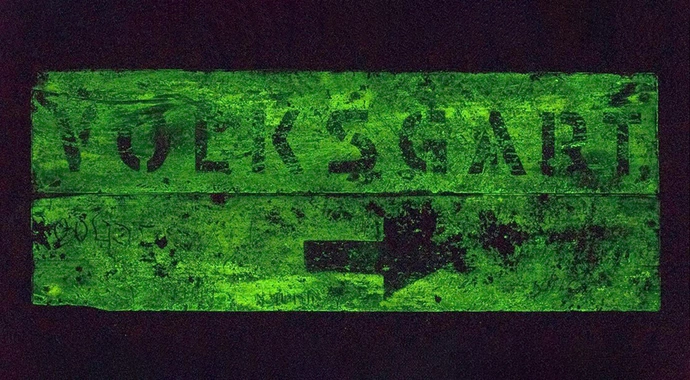

Wegweiser des ersten fertiggestellten Hauptfluchtwegs zeigten in Richtung Volksgarten oder Kai. Um gegen Ausfälle des elektrischen Lichts gewappnet zu sein, verwendete man als Hintergrund Leuchtfarbe. Foto: Thomas Keplinger

Das Schutzraumnetz „Innere Stadt“

Zwangsarbeit im Untergrund

Ende August 1940 fielen erstmals britische Bomben auf Berlin. Hitler ordnete daraufhin das „Luftschutz-Führerprogramm“ an, das auch in Wien die Schaffung bombensicherer Schutzräume für die Zivilbevölkerung vorsah. Ende 1941 stoppte Göring die Arbeiten in Wien, sie wurden erst im Sommer 1943 fortgesetzt. In der Folge entstand unter den Häusern der City das Schutzraumnetz „Innere Stadt“ – unter Einsatz hunderter Zwangsarbeiter:innen.

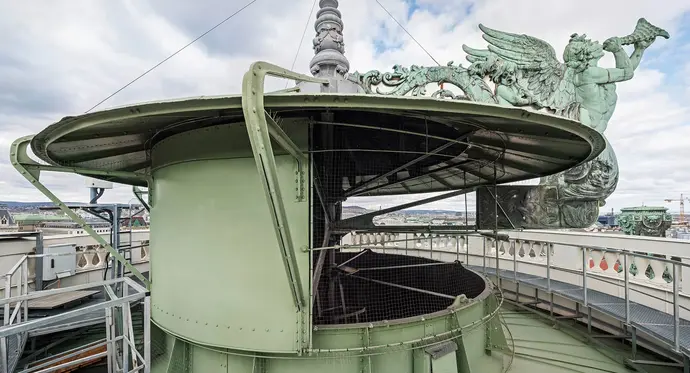

Windfahne, Foto: Hertha Hurnaus

Zur Technikgeschichte der Ringstraßenbauten

Frischluft für die „Burg“

„Maschinenräume“: So lautet der Titel eines neuen Foto-Textbandes von Hertha Hurnaus, Gabriele Kaiser und Maik Novotny, der hinter die Kulisse der Ringstraße blickt. Hier geht es nicht um Repräsentation, sondern um technische Regulierung der Prachtbauten – und die innovativen Leistungen, die das 19. Jahrhundert dabei zu bieten hatte. Ein Beispiel: das Belüftungssystem des Wiener Burgtheaters, vorgestellt vom Bauforscher Friedrich Idam.

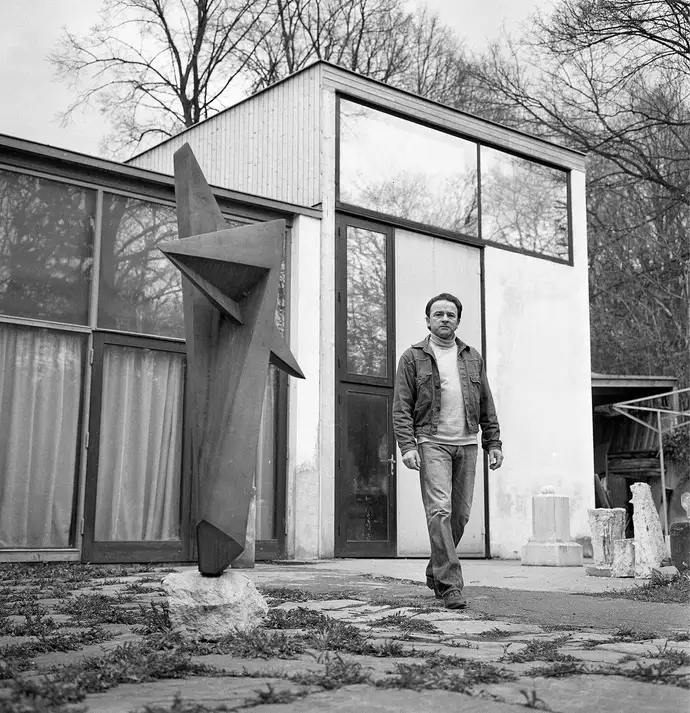

Wander Bertoni vor seinem Wiener Atelier, 28. März 1966, Foto: Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Zum 100er des Bildhauers Wander Bertoni

„Sehr begabt sogar“

Er kam 1943 als Zwangsarbeiter nach Wien, studierte bei Fritz Wotruba und wurde einer der wichtigsten Bildhauer der Zweiten Republik. Eine Erinnerung an Wander Bertoni, der im Oktober seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte.

Cabaret Renz, 1960er Jahre, Sammlung Peter Payer

Das Renz in der Leopoldstadt

„Montmartre à Vienne“

Das Lokal Renz in der Lepoldstadt liegt seit Langem im Dornröschenschlaf. Wenngleich man im Vorbeigehen ahnt, dass dies einmal ein schillernder Ort mit großer Strahlkraft gewesen sein muss. Eine Geschichte zwischen Unterhaltung, Varieté, Prominenz und Niedergang.

Am Modenapark, Herbst 2025, Foto: Stuiber

Wiener Zeitfenster – Erinnerungen an den Modenapark

„Hier bleiben wir!“

Endlich ein fester Wohnsitz nach Jahren der Heimatlosigkeit: Damit verbindet der Schriftsteller und Filmemacher Peter Stephan Jungk die Wohnung der Eltern am Modenapark, die sie Ende des Jahres 1960 bezogen. Der Park wurde zum Freiraum für den Heranwachsenden – inklusive neuer Bekanntschaften.

Nachkriegsaufnahme der Tankgruppe C am Alberner Hafen, einer Anlage, die von italienischen Zwangsarbeitern errichtet wurde. Archiv Hafen Wien

Zwangsarbeit am Praterspitz

Verbunkertes Öl

Nachdem Italien im September 1943 einen Waffenstillstand mit den Alliierten geschlossen hatte, nahm die Wehrmacht italienische Soldaten in ihrem Machtbereich gefangen und stellte sie vor die Wahl, entweder den Kampf an der Seite Deutschlands fortzusetzen oder in den deutschen „Arbeitseinsatz“ eingegliedert zu werden. Italienische Zwangsarbeiter waren auch für die Wiener Gemeindeverwaltung tätig - und wurden u.a. im „Lager K 2“ untergebracht.

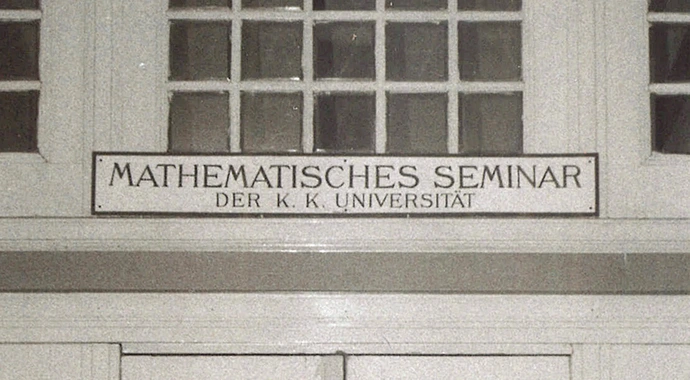

Detail der Eingangstür des Mathematischen Seminars der Universität Wien, Boltzmanngasse 5. Treffpunkt des Wiener Kreises von 1924 bis 1936, Wiener Kreis Gesellschaft

Orte des Wiener Kreises

Ein bürgerlicher Salon, ein „heruntergekommenes Haus“

Die Diskussionen des Wiener Kreises spielten sich nicht nur an der Universität ab. Orte des Roten Wien, Kaffeehäuser und Wohnungen wurden zu wichtigen Treffpunkten. An den Wohnungen zweier wesentlicher Proponenten, Moritz Schlick und Otto Neurath, lässt sich die Heterogenität dieses philosophischen Zirkels illustrieren.