Grabung in der Hasenleitengasse, Foto: Reiner Riedler

Hauptinhalt

Römischer Sensationsfund in der Hasenleitengasse

„Ein unglaublicher Schatz an Informationen“

Wie so oft begann alles mit Bauarbeiten. Die Sportanlage Ostbahn-XI in der Hasenleitengasse 49 sollte saniert werden – und die Bagger einer von der MA 51 beauftragten Baufirma rollten an. Ende Oktober letzten Jahres stießen die Arbeiter:innen aber auf etwas Ungewöhnliches. Nicht tief unter der Erdoberfläche entdeckte man eine große Ansammlung von menschlichen Überresten: ein Massengrab.

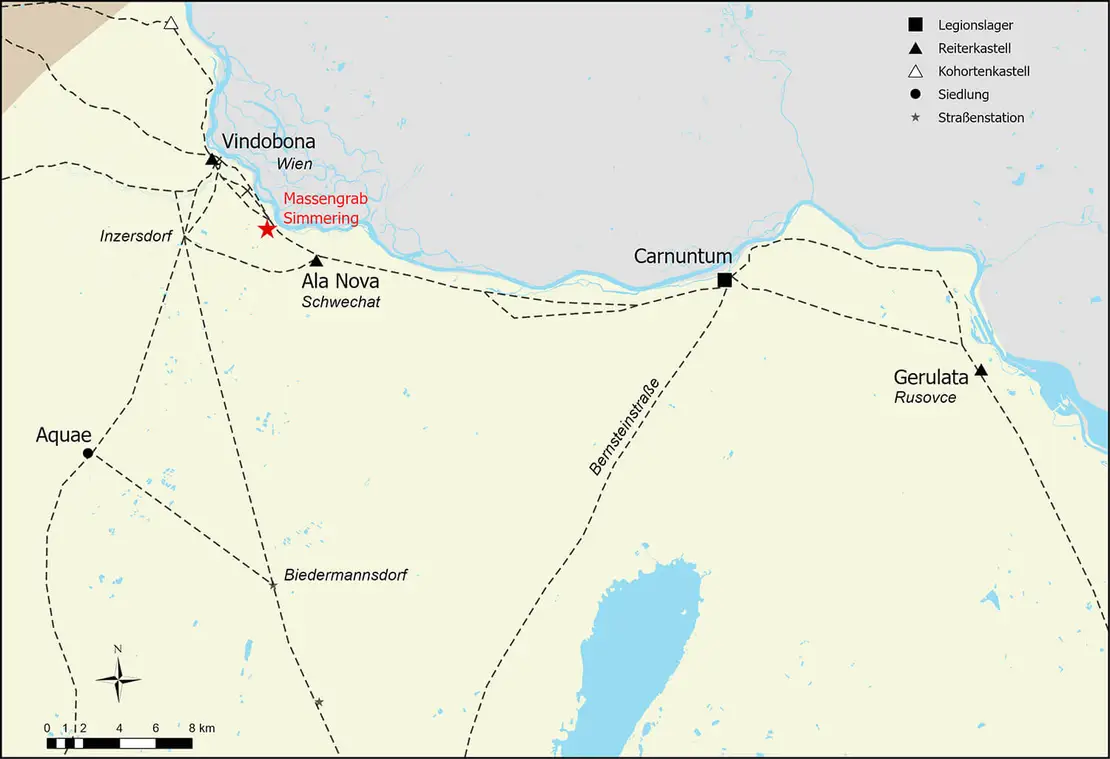

Unmittelbar danach setzten die wissenschaftlichen Untersuchungen ein. Unter der Leitung der Stadtarchäologie Wien, unterstützt von Expertinnen des archäologischen Dienstleisters Novetus, begannen die Grabungen. Dass man auf Überreste im Untergrund Wiens stößt, sei nicht weiter überraschend, so Kristina Adler-Wölfl, Leiterin der Stadtarchäologie Wien: Doch bei diesem Fundort weit draußen „irgendwo zwischen U-Bahn-Station Simmering und Zentralfriedhof“ würde man zuerst auf eine Pestgrube oder einen Zusammenhang mit der Zweiten Osmanischen Belagerung tippen. Von römischen Funden in diesem Bereich des heutigen Wien ist die Forschung bislang nicht ausgegangen.

Auch die Ausmaße des Fundes versetzten sogar langjährige Archäolog:innen ins Staunen. Michaela Kronberger, die Sammlungsleiterin des Wien Museums: „Ich forsche seit 25 Jahren zum römischen Wien, ich dachte mir, mich kann nicht mehr viel überraschen – und dann kam dieser Fund.“ In einem Bereich von fünf-mal-viereinhalb Metern konnten mindestens 129 intakte Skelette dokumentiert werden. Aufgrund der vielen weiteren verstreuten Knochenfunde, die aus ihrer ursprünglichen Lage gerissen wurden, noch bevor die Baggerarbeiten gestoppt werden konnten, kann sogar von über 150 Individuen ausgegangen werden, die hier ihre letzte Ruhestätte fanden.

Von einem angemessenen Grab kann jedoch keine Rede sein. Die Körper waren ohne erkennbare Ordnung oder Ausrichtung bestattet worden. Viele von ihnen lagen auf dem Bauch oder auf der Seite, teilweise schlichtweg an die Form der Grube angepasst. Gliedmaßen des einen Körpers waren mit denen eines anderen verschränkt. All das deutet darauf hin, dass die Toten hastig eingegraben und keine Bestattungsriten eingehalten wurden.

Wer aber waren diese Menschen? Wann lebten und starben sie? Und warum mussten ihre Körper in so großer Eile beseitigt werden? Um diesen Fragen auf die Spur zu kommen, wurden die Skelette – nach sorgfältiger Bergung und Reinigung – zur Analyse in das Labor von Novetus gebracht. Die anthropologische Auswertung von bislang mehr als einem Drittel der Skelette ist deutlich: Die meisten Personen waren über 1,7 Meter groß, sie waren alle männlich, zum Zeitpunkt ihres Todes zwischen 20 und 30 Jahre alt und in guter körperlicher Verfassung. Getötet wurden sie durch Verletzungen mit stumpfen und scharfen Waffen wie Lanzen, Dolchen, Schwertern und aus der Distanz abgefeuerten Eisenbolzen. „Jedes der bisher untersuchten Skelette hat zumindest eine Verletzung, die zum Zeitpunkt des Todes zugefügt wurde“, so Michaela Binder von Novetus.

Weil die Verletzungen durch so unterschiedliche Waffen verursacht wurden, kann eine gesammelte Hinrichtung der Männer eher ausgeschlossen werden. Auch ein Lazarett kann es nicht gewesen sein, denn in dem Fall wäre eine geordnete Bestattung zu erwarten. Wäre wiederum eine Seuche die Todesursache, würden sich nicht nur männliche Überreste finden. Die Kampfverletzungen machen es deutlich: Es handelt sich höchstwahrscheinlich um das Zeugnis einer Schlacht – eines katastrophalen Endes einer Militäraktion.

Grabungsarbeiten, Foto: Reiner Riedler

Grabungsarbeiten, Foto: Reiner Riedler

Grabungsarbeiten, Videostill: Pavel Cuzuioc

Um das tragische Ereignis in die Geschichte Wiens einzuordnen, ist allem voran eine Datierung entscheidend. Die C14-Analyse hat eine erste Bestimmung des Zeitraums auf zirka 80 bis 230 n. Chr. ergeben, also eindeutig die Zeit der römischen Präsenz im Raum des heutigen Wien. Über Funde im Grab, die über die bloßen Knochen hinausgehen, konnte die Datierung noch einmal präzisiert und auf die Mitte des 1. bis zum Anfang des 2. Jahrhunderts eingegrenzt werden. Einen Schlüsselfund stellen die Fragmente eines eisernen Dolchs und seiner Scheide dar. Unter ihrem Rost zeigt die Dolchscheide in Röntgenaufnahmen typische römische Verzierungen: Einlegearbeiten aus Silberdraht deuten genau auf die genannte Periode hin. „In der Archäologie geht es immer um Form, Material und Verzierung“, so der Stadtarchäologe Christoph Öllerer. In diesem Fall lassen die Muster und Verarbeitung den Schluss auf die römische Herkunft zu.

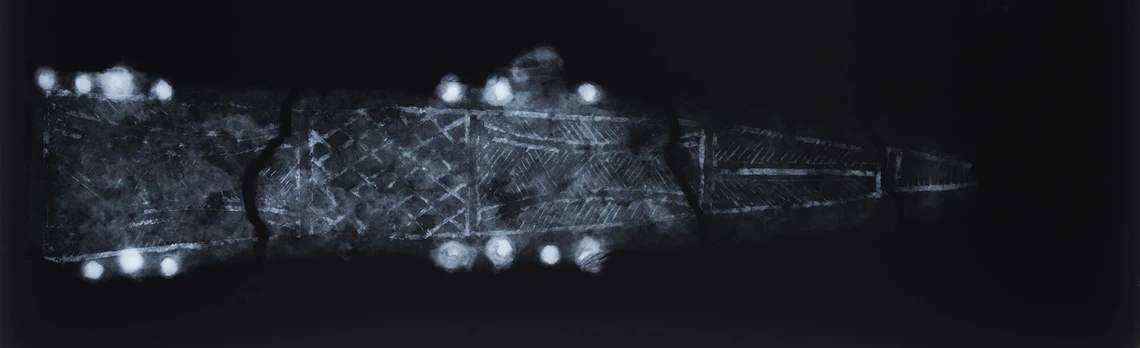

Römischer Militärdolch, Foto: L. Hilzensauer

Dolchscheide in der Röntgenaufnahme, Foto: TimTom

Überreste von weiteren Objekten liefern zusätzliche wertvolle Informationen. So wurden etwa Schuhnägel im Bereich eines Fußes gefunden. Sie stammen von sogenannten caligae, also römischen Militärschuhen aus Leder, deren Unterseite eben mit Nägeln beschlagen waren. Ebenso stießen die Archäolog:innen auf eine Wangenklappe, die nur zu einem bestimmten römischen Helmtypus gehört haben kann. In der Zusammenschau all der Befunde kann davon ausgegangen werden, dass es sich um ein römisches Massengrab handelte. Das ist eine in Mitteleuropa einzigartige Entdeckung und für die Forschung von enormer Bedeutung.

Es liegt noch einiges an Arbeit vor den Historiker:innen und Archäolog:innen, um den Fund in all seinen Aspekten politik-, militär- und sozialgeschichtlich einzuordnen. In Planung sind etwa DNA- und Isotopenanalysen, Pollenanalysen und geophysikalische Untersuchungen des Umfelds des Grabes.

Eine erste Hypothese für den Fund der Hasenleitengasse gibt es allerdings – und diese könnte die Entstehungsgeschichte Wiens umschreiben. Im römischen Reich gab es geregelte Bestattungsrituale. Für die Zeit um 100 n. Chr. bedeutete das vor allem Feuerbestattungen. Dass im vorliegenden Fall die menschlichen Körper unverbrannt begraben wurden, stellt eine absolute Ausnahme dar und lässt auf einen Zeit- und Ressourcenmangel nach einem einschneidenden Ereignis schließen.

Das ist insofern überraschend, da die Zeit zwischen 50 bis 120 n. Chr. eigentlich als relativ friedfertige Phase eingestuft wird, so der Stadtarchäologe Martin Mosser. „Allerdings gibt es in schriftlichen Quellen ein paar wenige Hinweise auf die Donaukriege des Kaisers Domitian (81–96) in der Region, die wir uns genauer angesehen habe.“ So drangen beispielsweise im Jahr 92 n. Chr. germanische Gruppen über die Donaugrenze ins Römische Reich, es soll dabei sogar eine ganze Legion aufgerieben worden sein. Diese Verluste waren einer der Auslöser für Kaiser Trajan (98–117), um die Befestigungslinie des Donaulimes massiv auszubauen.

Mit dem Massengrab der Hasenleitengasse gibt es den ersten physischen Beleg für die in den Quellen geschilderten Kampfhandlungen der Zeit. Der Fundort in unmittelbarer Nähe des heutigen Wiener Stadtzentrums könnte wiederum ein wichtiger Grund dafür gewesen sein, dass Vindobona vom kleinen römischen Militärstützpunkt zum Legionslager ausgebaut wurde. Damit würden das Massengrab und die damit verbundene Niederlage der römischen Truppen den Anfang der urbanen Geschichte Wiens bilden.

Ob diese erste Hypothese erhärtet werden kann und welche weiteren Erkenntnisse zutage treten, wird von den genaueren Untersuchungen abhängen, die in den nächsten Monaten und Jahren schrittweise das Rätsel um das Massengrab in Simmering lösen sollen. „Abgesehen vom wissenschaftlichen Ereignis dürfen wir allerdings nicht vergessen, dass es sich dabei um die menschlichen Überreste von 150 jungen Männern handelt, die auf grausamste Weise hingeschlachtet wurden“, so Michaela Kronberger. „Wir müssen daher mit diesem Fund mit größter Sensibilität umgehen. Zugleich ist er ein unglaublicher Schatz an Informationen.“

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Lieber Walter, wir haben schon viele positive Reaktionen erhalten - aber diese hier freut uns wirklich besonders! Vielen Dank!!! Herzliche Grüße, Peter (Stuiber; Wien Museum Magazin)

Bin 74 jahre und habe mit ihrem Beitrag mehr gelernt als 9 jahre in der schule.danke für ihren Beitrag.