Beiträge zum Thema Freizeitvergnügen

Hauptinhalt

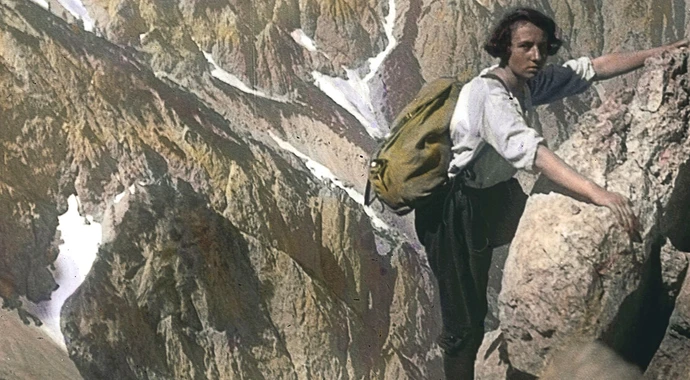

Bergsteigerin im Ennstal (Ausschnitt), um 1920, APA-Images / brandstaetter images / Öst. Volkshochschularchiv

Frühe Wiener Bergsteigerinnen

Radikal schwindelfrei

Als Bergsteigen im 19. Jahrhundert populär wurde, erklommen auch etliche Frauen Gipfel – allerdings mit Gegenwind. Emmy Eisenberg, Mizzi Langer-Kauba und Rose von Rosthorn-Friedmann zählten zu den heimischen Pionierinnen.

Eingang in den Augarten (Obere Augartenstraße). Foto: Christian Hlavac

250 Jahre Öffnung des Augartens

Des Kaisers PR-Coup

Am 1. Mai 1775 – also vor 250 Jahren – ließ Kaiser Joseph II. den Augarten offiziell für die Allgemeinheit öffnen. Dass das Grünareal zuvor nur Angehörigen des Kaiserhauses und des höchsten Adels zugänglich gewesen sei, entpuppt sich bei näherer Betrachtung allerdings als Legende.

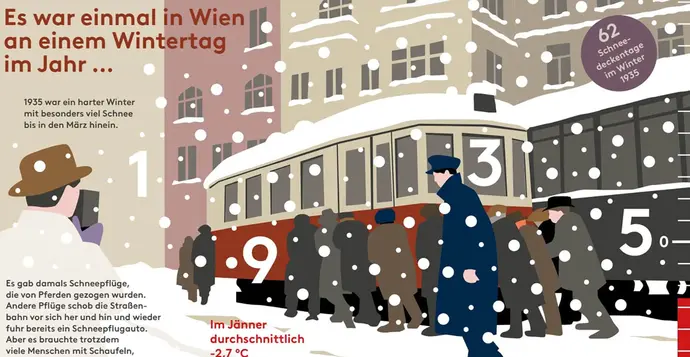

Alle Illustrationen von Larissa Cerny, aus: „Für Schnee einmal schütteln. Ein Winterbuch aus Wien“

Kinderbuch zu Winter in Wien

Für Schnee einmal schütteln

Zur Ausstellung „Winter in Wien“ hat Kuratorin Lisa Noggler gemeinsam mit der Grafikerin Larissa Cerny ein Kinderbuch gemacht, das auch Erwachsene begeistert. Wie es inhaltlich konzipiert ist, warum die Illustrationen Raum für eigene Bilder zulassen und was man auf einen Blick erkennen kann, erzählen die beiden im Gespräch.

Hans Temple: Porträt des Malers Hans Wilt mit Fahrrad, 1895-97, Öl auf Leinwand, Wien Museum Inv.-Nr. 315598 (Ausschnitt)

Eine Neuerwerbung aus der Zeit des ersten Velobooms

Künstlerporträt mit Zweirad

Die Aufbruchsstimmung rund ums Fahrrad um 1900 war auch eine Modeerscheinung und Ausdruck von Lifestyle. Der Trend hat in Literatur und Malerei allerdings kaum Spuren hinterlassen. Umso interessanter ist es, wenn ein bildender Künstler – wie auf einem kürzlich angekauften Gemälde – mit seinem Velociped verewigt wurde.

Robert Haas: Serie Böhmischer Prater, Laaer Berg, 7.6.1938, Wien Museum

Raupe, Ringelspiel und Riesenrad auf dem Laaerberg

„Die Favoritner haben nämlich auch ihren Prater“

Wohnungsreinigung oder Frühjahrsputz ohne Staubsauger? Lieber nicht, werden die meisten denken. Kaum jemand verzichtet heute auf so ein Gerät, es zählt zu den verbreitetsten Alltagsgegenständen. Seine Karriere begann vor gut 120 Jahren, in einer Zeit, in der vor allem in den großen Städten ein erbitterter Krieg gegen den Staub geführt wurde.

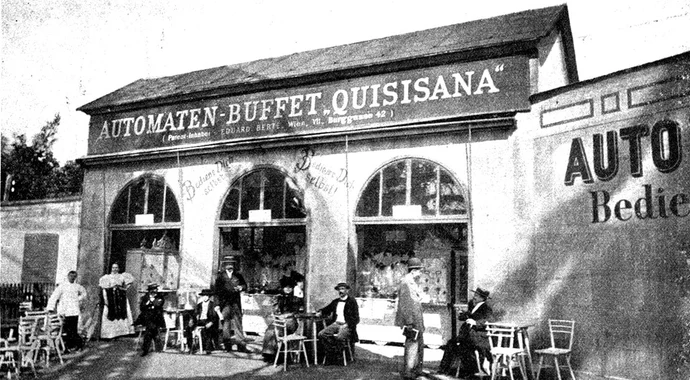

Automatenbuffet Quisisana in „Venedig in Wien“, in: Wiener Bilder, 22.8.1897, S. 11.

ÖNB/Anno

Wiens erste Verkaufsautomaten

Ware gegen Münzeinwurf

Vom Weihwasserautomaten in der Stephanskirche bis zum Automatensupermarkt – die Corona-Pandemie bescherte den Verkaufsautomaten einen starken Aufschwung. Einen ersten Boom erlebten die „selbsttätigen Warenverkäufer“ aber bereits im Wien des späten 19. Jahrhunderts.

Blick zur Monorail und zum Rosengarten, 1974, Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

50 Jahre WIG 74

Von der Verschönerung einer „Gstättn“

Fanfaren ertönen, ein Blumenballettensemble zeigt ihr Können, Nationalratspräsident Anton Benya hält – in Vertretung des im Sterben liegenden Bundespräsidenten Franz Jonas – vor 2.600 geladenen Gästen eine Rede. Es ist der 18. April 1974, und die zweite und letzte Wiener Internationale Gartenschau (WIG) wird eröffnet.

Die Prater Hauptallee vor dem Dritten Kaffeehaus, koloriertes Foto von Emil Mayer (Ausschnitt), um 1910, Österreichisches Volkshochschularchiv / brandstaetter images / picturedesk.com

Lästeralleen im Wien des Fin de Siècle

Unterwegs mit den bösesten Zungen der Stadt

Der beste Ort zum Tratschen und Lästern? Im Wien des Fin de Siècle gab es viele Plätze dafür. Dennoch etablierten sich im ausgehenden 19. Jahrhundert einige Treffpunkte, die besonders beliebt waren, um eigene Angelegenheiten und die von Bekannten zu besprechen und dabei Vorübergehende zu mustern und zu kritisieren. Als sogenannte Lästeralleen waren sie Tummelorte für Klatsch und Tratsch und zugleich angesagte „places to be“.

Zweiter Brückenlauf in Wien, 1965, Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Geschichte des Langstreckenlaufs in Wien

Als Wien laufen lernte

Heute sind die zumeist farbenfroh gekleideten Jogger und Joggerinnen aus dem Wiener Stadtbild nicht wegzudenken. Doch das war nicht immer so. Sich freiwillig und aus rein sportlichen Motiven im Laufschritt durch die Stadt zu bewegen, galt in früheren Zeiten als Kuriosität.

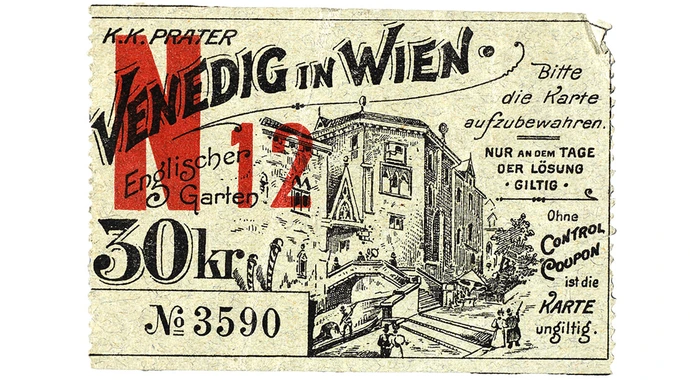

Eintrittskarte für Venedig in Wien, 1895-1900, Wien Museum

Venedig in Wien

„Verblüffend naturgetreu und wetterfest“

Ende des 19. Jahrhunderts musste man nicht unbedingt in die Eisenbahn steigen, um venezianisches Flair zu genießen. Man spazierte einfach zu Fuß nach „Venedig in Wien“. Der Prater-Themenpark von Gabor Steiner musste allerdings einige Hürden bis zur Realisierung überwinden – und sich bald nach der Eröffnung neu erfinden.