Menschen

Hauptinhalt

Der Ludo-Hartmann-Hof in der Albertgasse 13-17 im 8. Bezirk. Foto: Martin Gerlach jun., Wien Museum, Inv.-Nr. 57962/62

Margit und Erich Lessing

Gekündigt und verfolgt

Das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands hat die Geschichte der Wiener Gemeindebauten in den Jahren 1933/34 bis 1945 erforscht und dazu einen Sammelband herausgegeben, in dem auch Schicksale von verfolgten Bewohner:innen erzählt werden. Ein Beispiel: Der spätere Fotograf Erich Lessing und seine Mutter Margit.

Bibliothek der Wiener Mechitaristen Kongregation, 2025, Foto: Klaus Pichler, Wien Museum

Eine kurze Geschichte der Armenier:innen in Wien

Vienna Hay

Siebzig Prozent der Armenier:innen leben außerhalb Armeniens, einige tausend davon in Wien. Die Gemeinschaft blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Ein knapper Abriss zeigt ihre Vielfalt und Verbindungen mit der Stadt.

Marie Neurath: The Wonder World of Birds, London 1953, Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading (Ausschnitt)

Marie Neuraths Isotype-Kinderbücher

Bunte Bilder, große Themen

Mit der Bildsprache Isotype revolutionierte das Team rund um Otto Neurath die Visualisierung von Daten. Von denselben Prinzipien ausgehend, setzte die Grafikerin und Illustratorin Marie Neurath neue Maßstäbe bei Kinderbüchern: Ihre bunten Schautafeln erklärten Kindern rund um den Globus Menschheitsgeschichte und Wissenschaft.

Marian Anderson gibt Autogramme in Wien, 1930er Jahre, Marian Anderson Collection of Photographs (Volume 6, Page 28, Item 1), Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, University of Pennsylvania Libraries

Marian Anderson im Wiener Konzerthaus

Erst Schubert, dann Spirituals

Eine Karriere als Schwarze Person zu machen war sowohl in den USA als auch in Europa kein Leichtes im frühen 20. Jahrhundert. Die klassische Sängerin Marian Anderson stellte sich gegen rassistische Vorurteile und erkämpfte sich Räume für ihre Kunst. Ihre Zeit auf Wiener Bühnen spielte dabei eine wesentliche Rolle.

Catalog von Marianne Bendl, K.U.K. Priv. Busenschützer-Fabrik Wien, 1893, Rückseite, Universitätsbibliothek der Universität Wien

Marianne Bendl und ihr Reform-BH

„...das Mieder ist der Feind der Gesundheit des Weibes“

Das Korsett war lange Zeit ein Must-have der Damenmode. Dem setzte sich erstmals eine in Wien ansässige Kleidermacherin und Unternehmerin entgegen: Marianne Bendl brachte den „Busenschützer“ auf den Markt und versuchte die Damenwelt so von ihrer Einschnürung zu befreien - nicht ohne gehörige Kontroversen auszulösen.

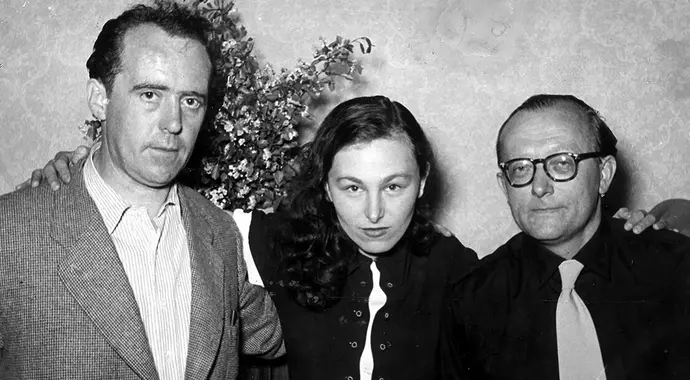

Ilse Aichinger bei einem Treffen der Gruppe 47 mit Heinrich Böll (l.) und Günther Eich (r.), 1952, Foto: Ullstein Bild / picturedesk.com

Ilse Aichinger und der Wiener Kurier

Die Toten tun uns nichts!

In ihrem 1948 veröffentlichten Roman „Die größere Hoffnung“ erzählt Ilse Aichinger von den Schrecken der Schoah und dem Überleben im nationalsozialistischen Wien. Doch bereits drei Jahre zuvor, im Herbst 1945, erschien ihre Erzählung „Das vierte Tor“ – und konfrontierte damit die österreichische Leserschaft nach Kriegsende mit jenen Themen, die nur allzu gern verdrängt wurden.

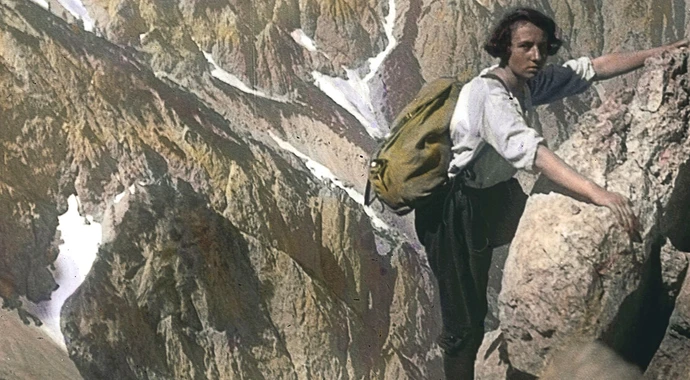

Bergsteigerin im Ennstal (Ausschnitt), um 1920, APA-Images / brandstaetter images / Öst. Volkshochschularchiv

Frühe Wiener Bergsteigerinnen

Radikal schwindelfrei

Als Bergsteigen im 19. Jahrhundert populär wurde, erklommen auch etliche Frauen Gipfel – allerdings mit Gegenwind. Emmy Eisenberg, Mizzi Langer-Kauba und Rose von Rosthorn-Friedmann zählten zu den heimischen Pionierinnen.

Franz Schacherl: Siedlung „Am Laaer Berg“ (heute: Holzknechtgasse 47), Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum, Inv.-Nr. 59161/609

Der Architekt Franz Schacherl

„Keinen Prunk und keine Schnörkel“

Vor 130 Jahren wurde der Architekt Franz Schacherl (1895–1943) geboren. Vielen mag er nicht bekannt sein, dennoch gilt er als Schlüsselfigur des Wohnbaus in Österreich. Der „radikale Sozialist“ gehörte in den 1920er Jahren zu den Wegbereitern einer modernen Architektur für den „proletarischen“ Menschen.

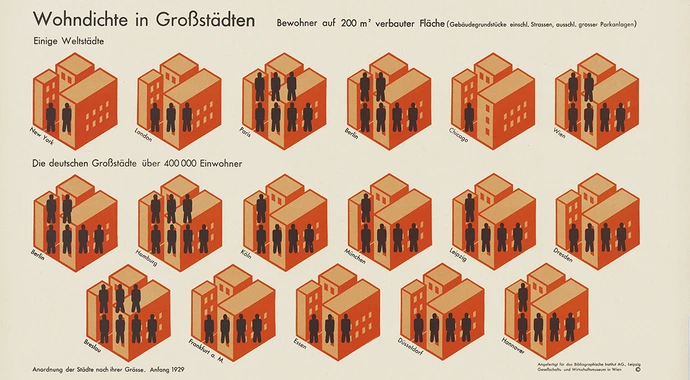

Bildstatistik „Wohndichte in Großstädten“, 1930, Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (Hg.): Gesellschaft und Wirtschaft. Bildstatistisches Elementarwerk, Leipzig: Bibliographisches Institut, Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading

Otto Neurath und die Wiener Methode der Bildstatistik

Vielseitig ist eine Untertreibung

Im Roten Wien entwickelte Otto Neurath mit seinem Team eine universale Bildsprache. Das Ziel: Wissen für alle in einfacher Form. Wie vielseitig Neurath selbst war, geht in der historischen Rezeption oft unter – aber genau diese Vielseitigkeit trug maßgeblich zum anhaltenden Erfolg seiner Methode bei.

Bau des Hauptsammelkanals (Ausschnitt): Kreuzung des Holzprovisoriums der Verbindungsbahn, 1898, Wiener Stadt- und Landesarchiv.

Marianne Strobls Fotokampagnen um 1900

Nur die größten Baustellen

Marianne Strobl (1865–1917) verbrachte im Gegensatz zu den meisten ihrer Berufskolleginnen nicht viel Zeit im Atelier. Sie war vor allem auf Großbaustellen und in innovativen Betrieben unterwegs und wird daher wohl nicht zu Unrecht als „erste Industriefotografin“ der k. u. k. Monarchie bezeichnet.