Hauptinhalt

Wiener Zeitfenster – Erinnerungen an den Modenapark

„Hier bleiben wir!“

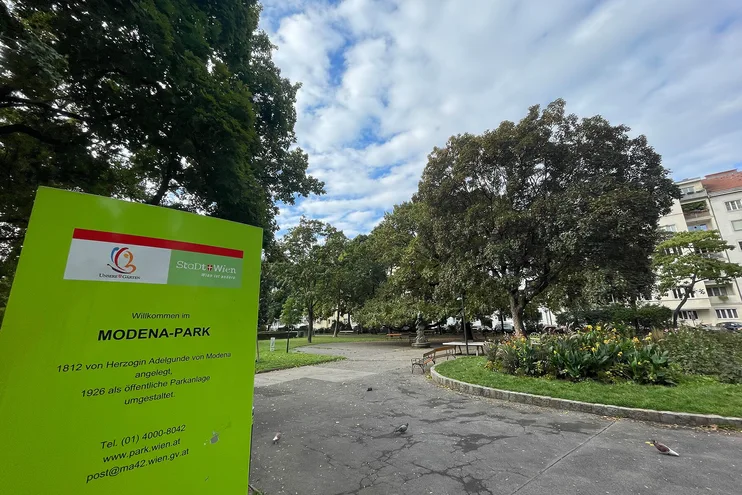

Nahe dem Heumarkt, ein wenig versteckt zwischen Neulinggasse, Beatrix- und Salesianergasse, liegt ein kleiner Park, nicht viel größer als ein Fußballfeld. Der Modenapark, im dritten Bezirk, war für meine frühen Jahre prägend. Man nennt ihn in Wien Modénapark, mit der Betonung auf der zweiten Silbe, obwohl die norditalienische Stadt, welcher der Ort indirekt seinen Namen verdankt, Módena genannt wird, mit Betonung auf der ersten Silbe. Wohl kaum jemand in Österreich aber würde Módenapark sagen. Im Jahr 1806 kaufte Maria Beatrix Riccarda von Este, Tochter des Herzogs von Modena, zwei Grundstücke in der nach ihr benannten Beatrixgasse und ließ darauf ein Schloss mit einer Gartenanlage errichten, die bis zur Strohgasse reichte. 1916 wurde das Schloss abgerissen, das Grundstück parzelliert. Der 1926 angelegte Modenapark ist nur ein kleiner Rest des einstigen Gartens.

Wir bezogen Ende des Jahres 1960 eine Mietwohnung im sechsten Stock eines eben erst fertiggestellten Neubaus, in der an den Stadtgarten angrenzenden Bayerngasse, einer der kürzesten Straßen Wiens. Das ansehnliche Wohnhaus beherbergte großzügige Apartments. Auf unserer sechsten Etage eine breite Terrasse mit Blick auf Stephansdom, die Karlskirche, am Horizont Kahlenberg und Leopoldsberg. Man sah auf das Gartenbau-Gebäude, zu Beginn der 1960er Jahre fertiggestellt – das Kino dort war in Wien das erste, in dem Cinemascope-Filme auf einer Großleinwand gezeigt wurden.

In ‘Marktgeflüster’, meinem zuletzt erschienenen Roman, heißt es: „Das sonnenhelle Einzelkindzimmer am Modenapark war der erste Ort, von dem ich annahm, er wäre ein bleibendes Zuhause. Heimat, dachte ich, fühlt sich so an. Geborgenheit. Nach Hollywood und der Banlieue von Paris, nach London, München und drei verschiedenen Wiener Mietwohnungen, Orten, an denen jedes Mal behauptet wurde: Hier bleiben wir!, bedeutete das Zimmer am Modenapark endlich eine Wohnstatt, die nicht innerhalb von Wochen oder Monaten wieder aufgegeben werden musste. Für meine Eltern war es das erste Mal seit ihrer Kindheit, dass sie, bereits fünfzigjährig, nicht mehr in Untermiete, sondern in einer Wohnung mit eigenen Möbeln lebten – modernen skandinavischen Möbeln, auf einem hellen frisch versiegelten Parkettboden.“

Wann immer ich konnte, nach der Schule und an jedem Wochenende, auch bei Wind und Wetter, spielte ich im Park. Ohne Spielkameraden, ohne Geschwister – ganz für mich. In der Sandkiste, und mit dem hölzernen Roller Runde nach Runde drehend. Kleine Löcher in der Parkerde aushebend, wenn wieder eine meiner kleinen Bänderschnecken mit ihren schönen dunkelbraunen Spiralbändern auf dem Gehäuse, oder einer meiner zierlichen Goldfische verstorben waren. Meine ängstliche Mutter beharrte darauf, dass das Kindermädchen auf einer Parkbank in meiner Nähe saß und über mich wachte: bis ich gut über elf Jahre alt war. Ganz selten entwischte ich Erna, wenn auch nur für höchstens zehn Minuten, dann fuhr ich im Nachbargebäude unseres Wohnhauses, das drei Stockwerke höher war, mit dem Aufzug in den neunten Stock und wieder hinunter, bis in den Keller, dann wieder ganz nach oben, dann wieder nach unten. In der Nordhälfte des Parks stand – und steht bis heute – die Skulptur eines diskuswerfenden Jungen, den zwei steinerne Panther begleiten. Als Bub kletterte ich immer auf diese Bronze-Figur hinauf, saß lange auf der Schulter des Knaben. Bis Erna mir befahl, endlich wieder herabzusteigen.

Erst als Zwölfjähriger bewegte ich mich frei. Bestieg im Park das erste Fahrrad meines Lebens, eines der triumphalsten Gefühle, die ich bis dahin gekannt hatte. Ich sehe noch den Fahrradverkäufer, der das Rad persönlich lieferte und mir einbläute, immer die fünf Gänge zu ölen, das schöne rote Velo sorgfältig zu pflegen, im Idealfall zwei Mal in der Woche. Und dann begann ich meine Runden zu drehen, obwohl es natürlich streng verboten war, im Modenapark Rad zu fahren. Da es aber keinen Parkwächter gab, setzte ich mich bloß heftigen Flüchen und ordinärsten Beschimpfungen älterer Wiener und Wienerinnen aus, die auf den Bänken saßen oder im Park spazierten.

Erste Flirtversuche sind mit dem Modenapark verbunden – in der entlang der Grünanlage verlaufenden Gottfried-Keller-Gasse lebte Sylvia R. aus einer Klasse unter mir, am Akademischen Gymnasium. Sie erlaubte mir, wenn wir zur selben Zeit Schulschluss hatten, ihre Schultasche bis vor die Haustür zu tragen. Und lud mich ein Mal in der Woche zu sich ein, von den Wohnungsfenstern sah man auf die Kronen der stattlichen Parkbäume hinab. Das einzige Fernseh-Programm, das es in Österreich damals gab, strahlte zur Kinderstunde Flipper, Fury- und Lassiefilme aus; da saßen wir, auf einer weichen Couch, wenn auch ohne je Hände zu halten, dazu war ich viel zu schüchtern.

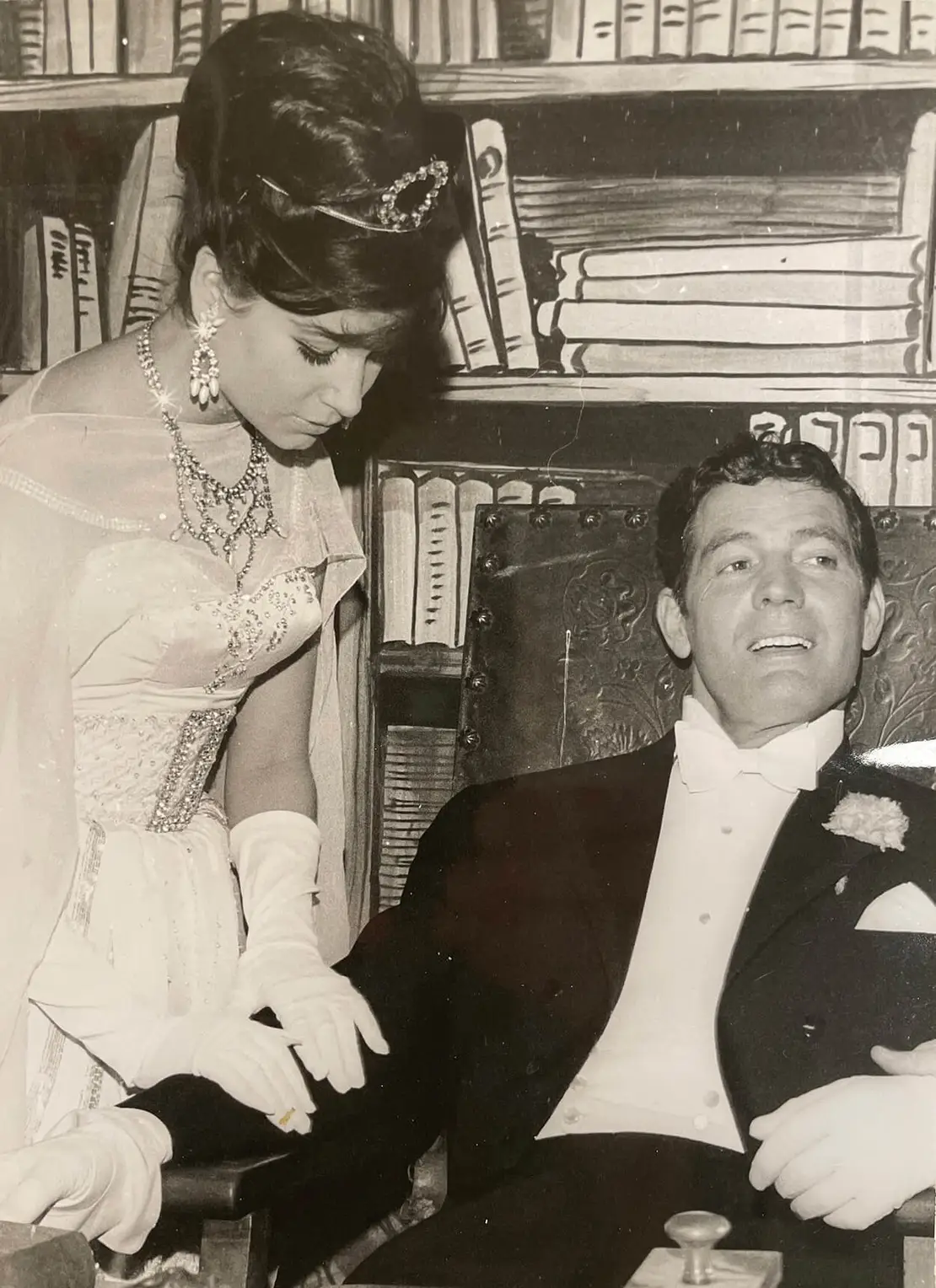

Bei mir zuhause gab es weder ein TV-Gerät noch einen Plattenspieler. Ich besuchte manchmal einen älteren Herrn, der zwei Stockwerke unter uns lebte, auch seine Fenster blickten auf die Gottfried-Keller-Gasse, und im Hintergrund auf den Modenapark. Der Nachbar war Engländer, der seit dem Kriegsende in Wien lebte, seinen Namen habe ich längst vergessen. Er besaß eine hochmoderne Stereoanlage, die mich begeisterte. Schon beim ersten oder zweiten Mal, als ich bei ihm war, spielte er mir eine Aufnahme der Originalbesetzung einer Londoner West-End-Produktion des Musicals ‘My Fair Lady’ vor, mit Rex Harrison als Professor Harry Higgins und Julie Andrews als Eliza Doolittle. Es blieb die einzige seiner Tausend Schallplatten, die ich immer und immer wieder hören wollte. Bald konnte ich die meisten Lieder auswendig. Als dann der Freund meiner Eltern, der Schweizer Filmstar Paul Hubschmid, im Theater an der Wien als Professor Higgins auftrat, summte ich während der Vorstellung deutlich mit. Etwas zu laut offenbar, denn mehrere Logennachbarn ermahnten nachdrücklich zur Stille.

Paul Hubschmid, man nannte ihn den schönsten Mann des Deutschen Films, war damals mit seiner Kollegin Ursula von Treben verheiratet, einer Vertrauten meiner Mutter. Nachdem Hubschmids Ehefrau in einer Suite des Hotels Sacher Selbstmord begangen hatte, blieb die Aufregung in unserem Zuhause tagelang spürbar. Die Story sorgte 1963 für Schlagzeilen in allen österreichischen Tageszeitungen, nicht zuletzt, da Frau von Treben – bevor sie sich das Leben nahm – von einer Affäre erfahren hatte, die ihr Mann seit einiger Zeit mit einer weit jüngeren Filmschauspielerin unterhielt. Es war das erste Mal, dass ich begriff, was Suizid bedeutete.

Auch der damals berühmte Schlagersänger Freddy Quinn zählte zur großen Schar der Bekannten meiner Mutter, auch er trat im Theater an der Wien auf, allerdings interessierte ich mich nicht für seine Erfolge als Jimmy Jones im Musical ‚Heimweh nach St. Pauli‘. Er kam während der Gastspiel-Wochen mehrmals zum Mittagessen zu uns, und ich flanierte anschließend mit ihm durch den Park – niemand erkannte ihn; mir kam vor, das enttäuschte ihn. Nicht selten luden meine Eltern in die Modenaparkwohnung zu Abenden ein, bei denen Persönlichkeiten erschienen, deren Namen mir damals nichts sagten. Hilde Spiel und Elias Canetti waren darunter, oder Theodor W. Adorno, Ernst Bloch, Ernst Fischer und Herbert Marcuse, Victor Gruen und Jean Améry – um nur einige zu nennen.

Das Attentat auf John F. Kennedy, im November 1963, erschütterte mich. In Kalifornien geboren, fühlte ich mich in der Kindheit als kleiner Amerikaner, sprach fließend Englisch und verehrte meinen Präsidenten. Ein Schwarz-Weiß-Foto, sorgfältig aus dem Time Magazine ausgeschnitten, klebte an der dünnen, beigen Strohverkleidung neben meinem Bett. Mein Vater sagte damals: Kennedy bedeutet Aufbruchstimmung, einen Neubeginn. Endlich ein wirklich kluger junger Mensch an der Spitze der Vereinigten Staaten. Er sagte: Du wirst sehen, mit Kennedy wird alles besser. Endlich hört das unerträgliche Wettrüsten auf.

Ganz Wien war in den Tagen nach Kennedys Tod schwarz beflaggt; jedes öffentliche Gebäude, auch das Akademische Gymnasium, in das ich erst drei Monate zuvor eingetreten war, trug Trauerflor. Ich bemalte acht DIN-A4-Blätter Papier beidseitig mit schwarzer Wasserfarbe, klebte die Bögen mit Alleskleber aneinander und befestigte das lange Band mit Paketschnur am Terrassengeländer der Bayerngassen-Wohnung. Eine Woche lang flatterte meine selbst gebastelte Trauerfahne in Wind, Regen und erstem Schnee, bis von ihrer schwarzen Färbung kaum noch etwas zu erkennen war. Als ich die Fahne schließlich abnahm, zündete ich zwei der zerknitterten Blätter an vier Enden an und ließ sie brennend aus dem sechsten Stockwerk auf die Straße flattern, ein leichter Windstoß vergrößerte die Flammen, löschte sie nicht. Empörte Passanten, die den Vorgang offenbar von der Bayerngasse aus beobachtet hatten, alarmierten den Hausmeister. Daraufhin erntete ich die einzige Ohrfeige, die mein Vater mir je gegeben hat.

Am südlichen Ende des Modenparks befand sich damals – er befindet sich noch an der selben Stelle – ein kleiner Sportplatz. Unsportlich war ich schon immer, ungemein neugierig aber auch. Ich betrat die Fläche, ein mutiger Schritt, kommt mir vor, um die gleichaltrigen und älteren Burschen zu fragen, ob ich an ihrer Kicker-Runde teilnehmen dürfe? Mich erstaunt, im Rückblick, dass ich nicht verprügelt wurde. Sie lachten mich bloß aus, eine Gruppe von sechs oder sieben muskulösen Kerlen, nein, meinten sie, das sei sicherlich nicht möglich. „Schleich di!“, rief einer, ich hatte keine Ahnung, was er meinte. Aber keiner wurde besonders aggressiv, keiner bedrohte mich physisch. Sie wunderten sich nur, warum ich sie nicht verstand. „Bist Auslända?“, fragte ein anderer. Ich verneinte, obwohl ich aus ihrer Sicht sehr wohl einer war. Sie alle Bewohner des großen Gemeindebaus, der an den Modenapark angrenzte. Den Richard-Strauss-Hof in der Neulinggasse gibt es nach wie vor, renoviert, aber weitgehend unverändert. Meine ersten soziologischen Studien fanden in diesem von hohen Zäunen eingegrenzten Fußballkäfig statt, denn in unmittelbarer Nähe der großbürgerlichen Hochhäuser am Nordrand der Parkanlage, wo ich wohnte, lebten am Südrand des Modenaparks, weniger als zwei Minuten Fußweg entfernt, die Familien aus einfachen Verhältnissen, mit ihren Kindern und Kindeskindern. Ich kehrte immer wieder zu den Burschen zurück, hier hat meine Liebe zum ordinärsten Wiener Dialekt begonnen. Ich lernte ihn nach und nach, wie eine Fremdsprache. Und je besser ich mich verständigen konnte, desto mehr akzeptierte mich die Schar der Pubertierenden. Ich wollte einer vor ihnen sein! Es gelingt mir bis heute, sowohl Freunde als auch die eigene Familie nachhaltig zu erschüttern, wenn ich plötzlich ins breiteste Wienerisch verfalle, mit Wortkaskaden, die ich einst im Modenapark gehört und übernommen habe. Sie können hier ausnamslos nicht wiedergegeben werden, würden meinen Lesern und Leserinnen die Schamröte in die Wangen treiben und mir für alle Zeit im Magazin des Wien Museums Schreibverbot einbringen.

Vor wenigen Jahren verbrachte ich zum ersten Mal seit Jahrzehnten geraume Zeit am Modenapark, in der großzügigen Wohnung des Schriftstellers und Kunsthändlers Wolfgang Georg Fischer (1932 – 2021), der für den Lebensabend aus dem Londoner Exil in seine Geburtsstadt zurückgekehrt war. Wir arbeiteten an seiner Autobiografie, die 2022 unter dem Titel ‚Die Rückseite der Bilder‘ erschienen ist. In den Pausen ging ich oft ans Fenster, im fünften Stock, und blickte auf den kleinen, eingezäunten Sportplatz. Herr Fischer fragte nach dem Grund für meinen offenbar nostalgischen Gesichtsausdruck. Ich erzählte aus meinen frühen Jahren, er hörte mir aufmerksam zu. Und wollte mehr erfahren, hakte wiederholt nach. Da erst erinnerte ich mich wieder: Wie ich nicht selten mit meinem Vater eine Art Boccia-Ersatzspiel spielte, im Park, neben der Skulptur des diskuswerfenden Jungen. Jeder hatte sechs, sieben Münzen in der Hand, in verschiedenen Größen und Gewichten: Vom Fünfgroschenstück, leicht wie eine Feder, bis zu den schwereren Ein-, Fünf-, Zehnschillingmünzen. Ziel des Spiels war es, die Geldstücke so nah wie möglich an die Zielmünze, in etwa zehn, fünfzehn Metern Entfernung, heranzuwerfen. Wir konnten unser Lieblingsspiel endlos betreiben, ohne je zu ermüden.

„Du hast - im Gegensatz zu mir - eine gute Kindheit gehabt, kommt mir vor?“, sagte Fischer dann. Ich nickte. Wir arbeiteten weiter.

Wiener Zeitfenster – Erinnerungen an das Akademische Gymnasium am Beethovenplatz

Wiener Zeitfenster – Erinnerungen an Helmut Qualtinger

Wiener Zeitfenster – Erinnerungen an den Wahlkampf von Robert Jungk 1992

Wiener Zeitfenster – Literarische Treffen im Michaeler Bierhaus

Wiener Zeitfenster – Erinnerungen an das Hochhaus Herrengasse

Das im Text zitierte Buch Marktgeflüster von Peter Stephan Jungk ist 2021 im

S. Fischer Verlag erschienen.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare