Beiträge zum Thema Architektur

Hauptinhalt

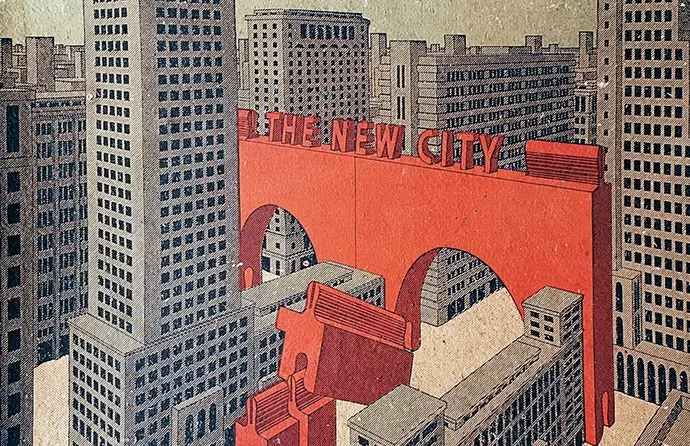

New City – Ingenius Baukasten, 1924 bis vermutlich 1929, Sammlung Claus Krieger

Historische Architektur-Baukästen

Als Frank bauen lernte

Im 18. Jahrhundert gab es in Europa die ersten Baukästen. Heute sind Bausteine in fast jedem Kinderzimmer in mehr oder weniger elaborierter Form zu finden – und beschäftigen auch Erwachsene oft stundenlang. Eine Spurensuche zwischen modularem Denken und Zerstörungslust, Bauhaus-Ästhetik und „Wiener Wundersteinen“.

Franz Schacherl: Siedlung „Am Laaer Berg“ (heute: Holzknechtgasse 47), Foto: Martin Gerlach jun., 1932, Wien Museum, Inv.-Nr. 59161/609

Der Architekt Franz Schacherl

„Keinen Prunk und keine Schnörkel“

Vor 130 Jahren wurde der Architekt Franz Schacherl (1895–1943) geboren. Vielen mag er nicht bekannt sein, dennoch gilt er als Schlüsselfigur des Wohnbaus in Österreich. Der „radikale Sozialist“ gehörte in den 1920er Jahren zu den Wegbereitern einer modernen Architektur für den „proletarischen“ Menschen.

Karl Schwanzer während eines Arbeitsaufenthalts in Port Grimaud (F) kurz vor seinem Tod im August 1975, Foto: Leonie Manhardt, Wien Museum / Karl Schwanzer-Archiv

Zum 50. Todestag von Karl Schwanzer

Auf der Suche nach dem Hundertprozentigen

Der 50. Todestag von Karl Schwanzer im August 2025 ist Anlass für einen Blick auf sein Werk als Lehrer, Architekt und Innovator – auch als Vorbereitung auf die für 2028 geplante große Ausstellung. Der Architekt, der von den späten 1940er-Jahren bis in die Mitte der 1970er Jahre tätig war, zeichnete sich durch zahlreiche Innovationen in seiner Arbeit aus.

Victor Gruen, 1975, Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Victor Gruen zwischen Einkaufszentren und nachhaltiger Stadtplanung

„Amerika nicht kopieren, sondern kapieren“

Victor Gruen zählt zu den einflussreichsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Er gilt als Erfinder der Shopping Mall und bereitete – sowohl in den USA wie in Wien – den Weg für innerstädtische Fußgängerzonen. Oberste Priorität bei seinen Stadtentwicklungskonzepten hatten ökologische Gesichtspunkte, womit er seiner Zeit oft einen Schritt voraus war.

Blick in das Dachgeschoß des Wiener Bankvereins im Rohbau, um 1911, Privatsammlung, Foto: TimTom

Eisenbeton in Wien um 1900 und heute

Schlagworte, Hintergründe, Ambivalenzen

Durch die Verbundwirkung Beton-Stahl kann der Mensch Dinge herstellen, die in keinem anderen Material möglich sind. Doch die Nachteile des Werkstoffes und des „Zubetonierens“ sind hinlänglich bekannt. Korrekturen sind daher in großem Maßstab dringend nötig, undogmatische Kooperationen und Vielseitigkeit gefragt. Ein Nachtrag zu sieben Jahren Beschäftigung mit historischen Wiener Betonbaustrukturen.

Hochhaus Herrengasse, Ansichtskarte, um 1935, Wien Museum, Inv.-Nr. 315712

Wiener Zeitfenster – Erinnerungen an das Hochhaus Herrengasse

„Liebe, Leid und Lust!“

Der Schriftsteller und Filmemacher Peter Stephan Jungk hat zweimal längere Zeit in Wien gelebt und ist hier regelmäßig zu Besuch. In einer losen Serie von Beiträgen erinnert er sich an biografisch-historische Wiener Zeitfenster. Dieses Mal geht´s um das Hochhaus Herrengasse und seine illustren Bewohner und Bewohnerinnen.

Panorama von Wien gegen Süden von der Peterskirche aus, rechts der Mitte der Turm der Michaelerkirche, Lithographie nach Jakob von Alt, um 1830, Wien Museum, Inv.-Nr. 239978/1

Der Turm der Michaelerkirche – eine Baugeschichte

„… durch die Erdtpidem zum taill eingeworffen…“

Inmitten der Wiener City erhebt sich der Kirchturm von St. Michael, der die Skyline der Stadt seit Jahrhunderten prägt. Seine Geschichte reicht bis ins Mittelalter zurück, als er unter anderem zur Feuerwache genutzt wurde. Große Herausforderungen gibt es für das hoch aufragende architektonisch-konstruktive Meisterwerk bis heute.

Alexander von Wielemans: „Projekt für den Umbau der Ferdinandsbrücke“, perspektivische Ansicht (Ausschnitt, Reproduktion), 1888, Wien Museum, Inv.-Nr. 157165/60

Die Ferdinandsbrücke als Einkaufsstraße

Rialto lässt grüßen

Eine Brücke mit Geschäften? Das kennt man unter anderem aus Venedig. Die Vision, etwas Vergleichbares über den Donaukanal zu bauen, sorgte um 1890 für Aufsehen.

„Cottage-Anlage an der Türkenschanze Wien“, Zeichnung: Carl Ritter v. Borkowski, aquarelliert von Anton Hlavaček , 1873/1906, Wiener Cottage Verein

Ein aquarellierter „Bauplan“ des Cottage-Viertels

Gartenstadt en gros und en detail

Das Cottage-Viertel war ein Meilenstein in der Geschichte des Wiener Wohnbaus. Ein kürzlich restituiertes und restauriertes Monumentalbild erlaubt faszinierende Einblicke in die Geschichte des privaten Gartenstadt-Projekts – mit konkreten Auswirkungen auf die Zukunft.

Aussicht aus dem 21ten Stock. Diese Wohnung verfügt über eine Loggia, Foto: Leart Krasniqi

Wohnpark Alterlaa

Glücks Utopie

Wer in Alterlaa wohnt, der bleibt. Wer geht, kommt zurück. Viele Einwohner teilen diese Meinung und fühlen sich wohl, abseits vom Trubel der Innenstadt. Das war auch von Anfang an so geplant. Der Wohnpark wurde so gedacht, dass möglichst viele Menschen auf geringem Platz bestmögliche Wohnqualität erleben können.