Karl Schwanzer während eines Arbeitsaufenthalts in Port Grimaud (F) kurz vor seinem Tod im August 1975, Foto: Leonie Manhardt, Wien Museum / Karl Schwanzer-Archiv

Hauptinhalt

Zum 50. Todestag von Karl Schwanzer

Auf der Suche nach dem Hundertprozentigen

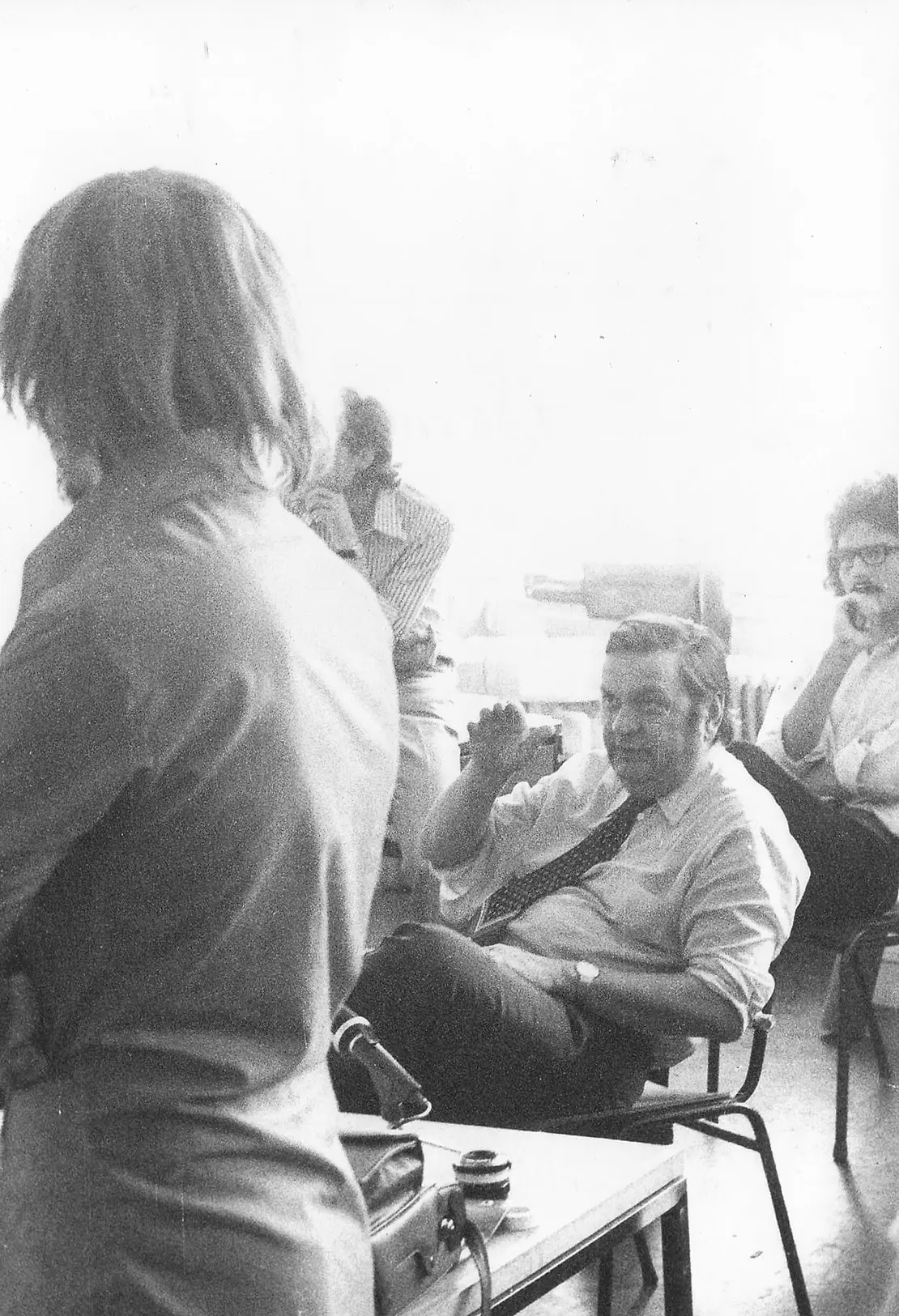

Als Lehrender – er war ab 1959 Ordinarius des Instituts für Gebäudelehre 1 und Entwerfen 2 – an der damaligen Technischen Hochschule Wien (heute TU Wien) konnte Schwanzer einerseits auf seine Erfahrung als Assistent von Oswald Haerdtl an der Akademie für Angewandte Kunst Wien (heute Universität für angewandte Kunst Wien) zurückblicken, andererseits darauf aufbauend weitere innovative Lehrmethoden einführen. Berichten zufolge war er, wenn er im Haus war, stets für die Studierenden zu sprechen.

Mit seinen Lehrmethoden regte er zu neuen Ansätzen und Engagement an. Zudem war er der erste an der Technischen Hochschule, der „Gruppenarbeiten“ zu Prüfungen zuließ, wohl um zu zeigen, dass Architektur durchaus auch Teamarbeit ist. Nicht umsonst kamen so bekannte Architekt:innen und spätere Architektengruppen wie Coop Himmelblau (Wolf D. Prix, Helmuth Swiczinsky), Haus-Rucker-Co (Laurids Ortner, Günter Zamp Kelp, Klaus Pinter), Zünd-Up (Bertram Mayer, Michael Pühringer, Hermann Simböck, Timo Huber), Missing Link (Angela Hareiter, Otto Kapfinger, Adolf Krischanitz), das Architektenehepaar Diether und Andrea Hoppe oder Dimitris Manikas und zahlreiche andere aus seiner „Schule“.

Schwanzer führte auch eine Assistentenstelle an der Lehrkanzel am Institut für Gebäudelehre ein, die sein Mitarbeiter Günther Feuerstein bekleiden sollte. Dieser rief wiederum die sogenannten „Klubseminare“ ins Leben, wo Studentinnen und Studenten durch die Teilnahme an Exkursionen und Diskussionen zu Höchstleistungen angespornt wurden. Weiters veranstaltete der „Professor“, wie er häufig im Atelier, oder „Karl der Große“, wie er an der Hochschule genannt wurde, Studienreisen. Eine davon wurde legendär: Sie führte im Jahr 1964 eine Gruppe von 45 bereits fortgeschrittenen Studierenden und Assistenten durch die USA, wo sie unter anderem Architekturgrößen wie Philip Johnson, Louis Kahn oder Bertrand Goldberg kennenlernten, mit ihnen vor Ort in Kontakt traten und diskutierten.

Nach dem Willen Schwanzers sollten sie außerdem auch die im Vergleich zu Österreich ungleich größeren Dimensionen von Architektur kennenlernen. Den Studierenden waren für diese Reise unterschiedliche Forschungsfragen vorgegeben, die sie erörtern sollten und die anschließend in Wien auch öffentlich dargelegt wurden. Karl Schwanzer stellte zur Finanzierung Verbindungen zu Firmen und der öffentlichen Hand her, die als Gegenleistung für die Kostenübernahme besagte Forschungsaufträge an die angehenden Architekt:innen übergaben.

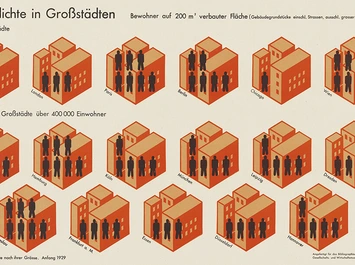

Neue Wege beschritt Schwanzer auch bei seiner nichtuniversitären Arbeit. Er war stets am Puls der Zeit. So setzte er seit den 1960er-Jahren auf vorgefertigte Bauelemente und verwendete bereits Anfang der 1970er-Jahre den Computer für Berechnungen. Ein bedeutender Einsatzbereich war die Erstellung des Masterplans zur Errichtung einer Universität in Riyad (Saudi-Arabien), deren Fläche der Größe des Ersten Wiener Gemeindebezirks entspricht. Mit Hilfe des Computers, den ein befreundeter Arzt und Computerpionier zur Verfügung stellte, wurden dazu die nötigen Berechnungen vorgenommen, die unter anderem Bewegungsprofile und den Platzbedarf der Studierenden einer spezifischen Studienrichtung abbildeten und variierten. Auf der Basis dieser Daten konnten präzise Aussagen getroffen werden, die in die Gesamtplanung einflossen.

Schließlich hielt Schwanzer bei einem Architekturkongress der UIA (Union Internationale des Architectes) im Mai 1975 einen Vortrag zum Thema Computer und Kreativität, wo er über die Vorzüge der Beteiligung des Computers in der architektonischen Planung referierte. Seine Rede schloss er allerdings mit folgenden Worten: „[…] dass Kreativität Sache des Menschen ist, wobei ich den Computer als ein ausgezeichnetes Werkzeug in ihren Diensten schätze – und ich versichere, dass ich diese Meinung erst preisgeben werde, bis mir das Computer-Terminal in meinem Atelier von der Einladung Mitteilung macht, es solle auf dem nächsten Kongress der Architekturcomputer ein Referat halten mit dem Titel: ‚Gibt es so etwas wie eine Kreativität der Architekten?‘“.

Auf der Website des Wien Museums findet sich eine interaktive Karte, auf der sämtliche Bauten und Projekte Schwanzers und seines Nachfolgeateliers, das die begonnen Aufträge noch 10 Jahre über seinen Tod hinaus abwickelte, verzeichnet sind. Sie soll zum Stöbern in den ausgeführten und Papier gebliebenen Projekten einladen. Die Karte ist als Work-in-Progress gedacht.

Seit 2018 befindet sich der Ateliernachlass von Karl Schwanzer in der Obhut des Wien Museums. Dieser Nachlass hat nicht nur einen hohen materiellen, sondern über den architekturgeschichtlichen hinaus auch einen bedeutenden kulturgeschichtlichen Wert, da zahlreiche Akten, Fotos und Pläne aus nahezu drei Jahrzehnten erhalten sind, deren Inhalt weit über das reine Baugeschehen hinausgeht. 2028 wird das Karl Schwanzer Archiv erstmals in einer großen Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Einen Überblick erhält man in folgendem Magazin-Beitrag.

Karl Schwanzer, „Computer und Kreativität“, 12. Kongress der UIA, Madrid 1975 (Typoskript)

Leonie Manhardt, „Gebautes und Erlebtes“, in: DOCOMOMO Austria (Hg.), Karl Schwanzer und die Verbindung zur Internationalen Avantgarde, Innsbruck 2018, 107-116

Martin Schwanzer, „Das Feuer der Leidenschaft“, in: DOCOMOMO Austria (Hg.), Karl Schwanzer und die Verbindung zur Internationalen Avantgarde, Innsbruck 2018, 117-130

Persönliche Auskunft von Leonie Manhardt über die Verwendung des Computers im Atelier, August 2025

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

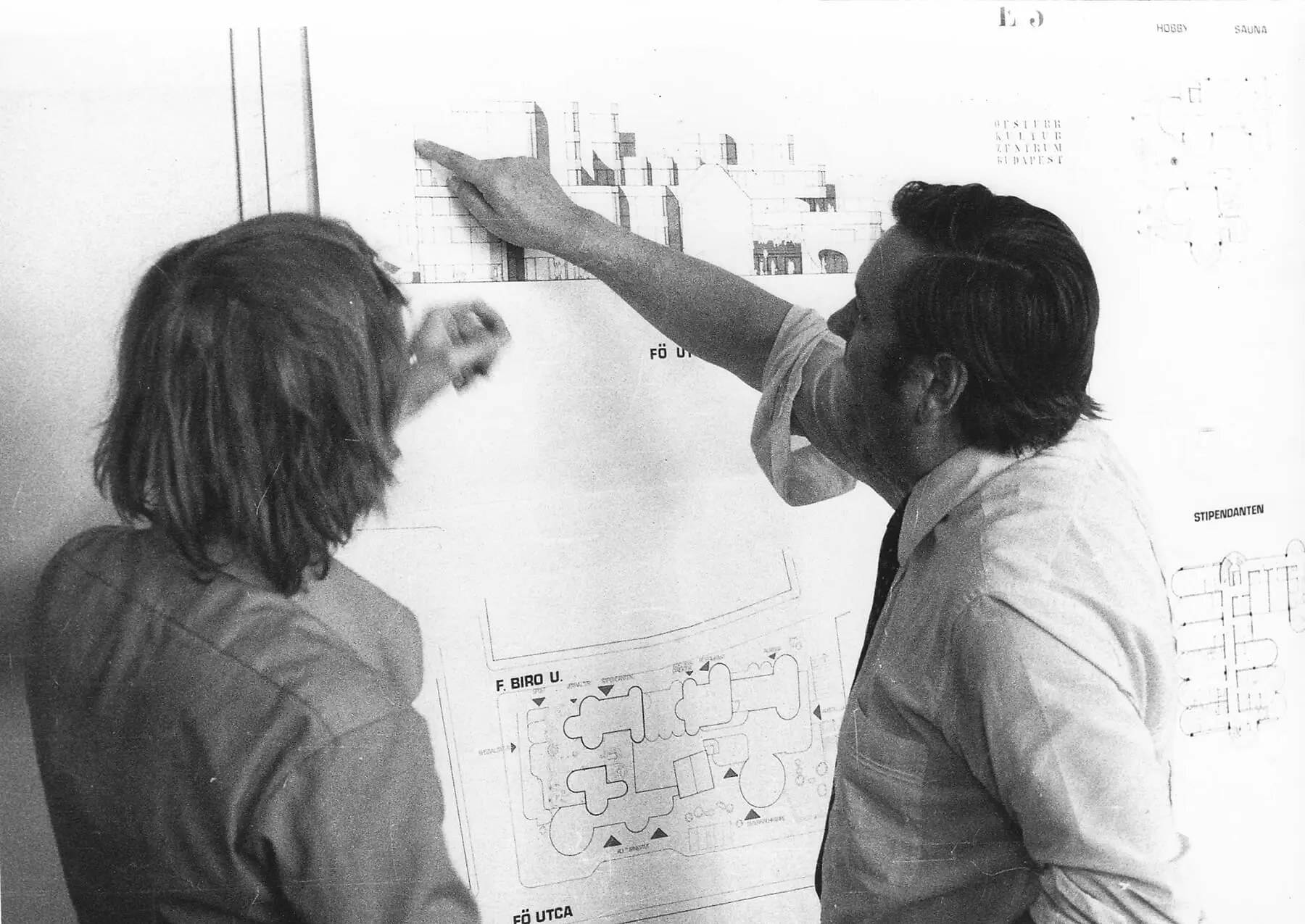

Sommersemester 1975, Chefkorrektur für die Entwurfsgruppe E5, Projekt "American International School": Schwanzer begutachtet die Entwürfe der Student:innen in einer ersten Runde, vergibt im zweiten Durchgang die Benotung, stellt einen Kollegen aus Salzburg und mich vor die Wahl ein "Gut" sofort oder die Chance auf ein "Sehr gut" im Herbst nach den Ferien zu bekommen, wenn wir an unseren Projekten noch Verbesserungen vornähmen (in meinem Fall haben Schwanzer die Fassadendarstellungen nicht gefallen). Die Aussicht auf ein "Sehr gut" von Schwanzer lässt uns beide das Risiko eingehen, dass trotz zusätzlicher Arbeit vielleicht doch nichts daraus wird. Aber ein "Sehr gut" von Schwanzer wäre eben etwas Besonderes!

Ich bin zwei Monate später mit einem Schulfreund in den Niederen Tauern unterwegs und von der Welt der Nachrichten abgeschnitten, danach geht es mit dem Bus hinunter in den Lungau nah Maria Pfarr, wo ich eine Studienkollegin besuchen möchte. Als sie uns vor dem Haus entgegenkommt, fragt sie mich, ob ich es schon weiß: "Schwanzer hat sich umgebracht!" Es war bekannt, dass es beim WIFI Sankt Pölten technische Probleme mit der Abdichtung gegeben hat, aber das dürften peanuts gewesen sein im Vergleich zu wirklichen Problemen, von denen wir nichts wussten. Es ging nicht mehr darum, ein "Sehr gut" zu bekommen, nein: es war nicht mehr möglich, irgendeine Beurteilung mit der Unterschrift dieses bedeutenden österreichischen Architekten auf das Zeugnis zu bekommen. Der Substitut aus Innsbruck wollte mir auf mein - nun unverändert gelassenes - Projekt ein "Befriedigend" geben, nur mit Hilfe des Assistenten, der den Tiroler, dessen Name mir entfallen ist, darauf hingewisen hat, dass ich "zwischen 1 und 2" gestanden sei, habe ich ein "Gut" von einem NoName-Architekten erhalten. Ich hätte a priori das "Gut" nehmen sollen - von Prof. Schwanzer!