Bau des Hauptsammelkanals (Ausschnitt): Kreuzung des Holzprovisoriums der Verbindungsbahn, 1898, Wiener Stadt- und Landesarchiv.

Hauptinhalt

Marianne Strobls Fotokampagnen um 1900

Nur die größten Baustellen

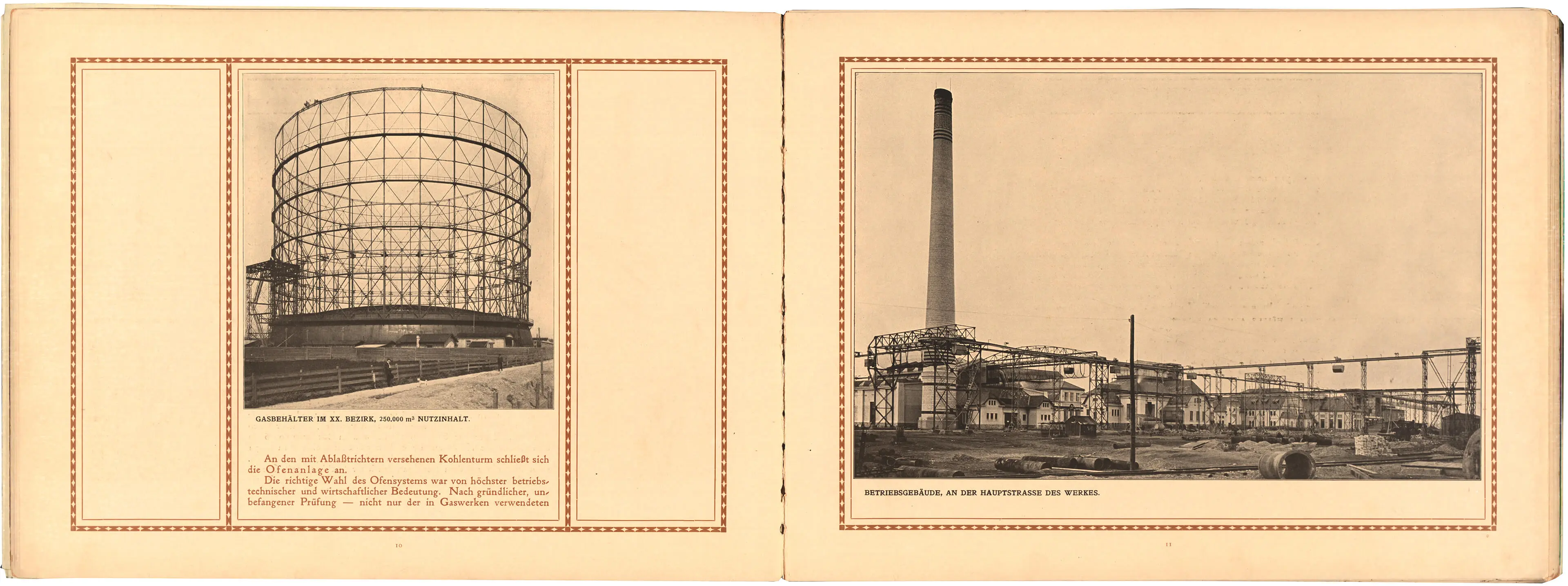

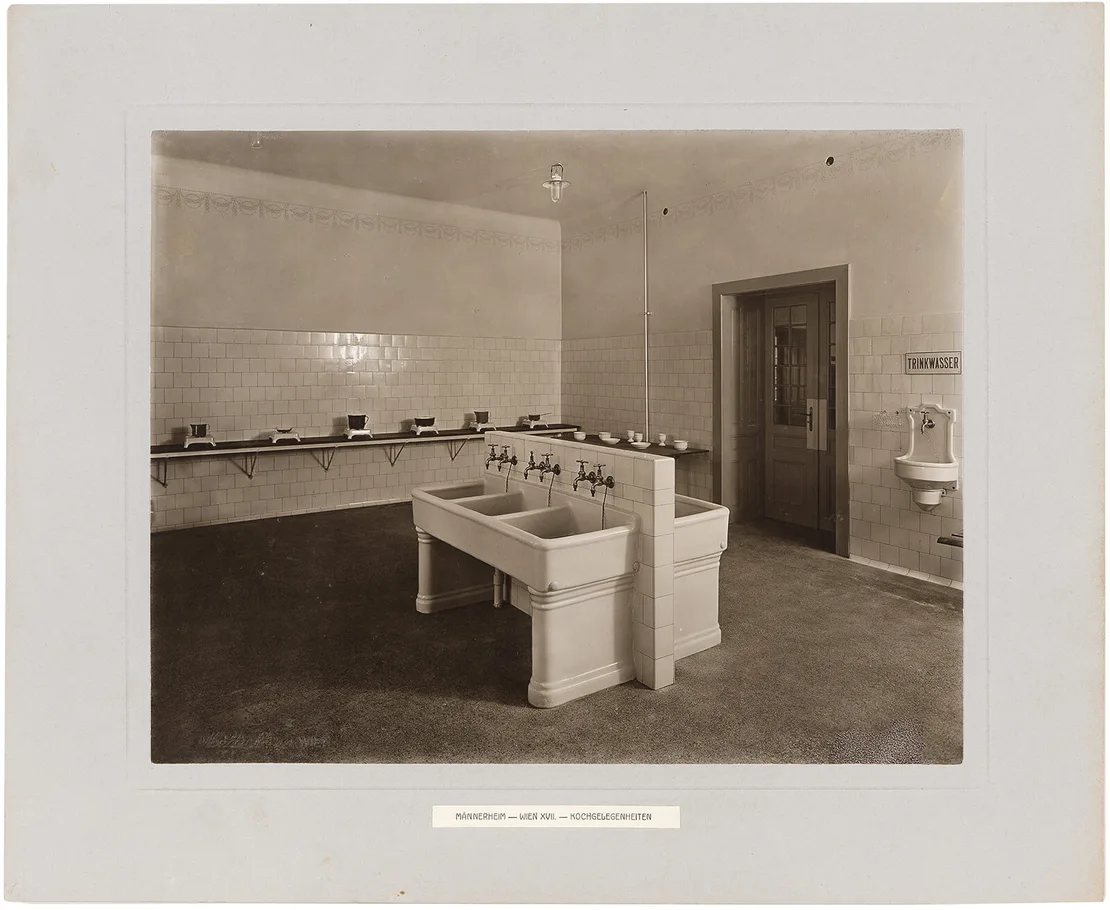

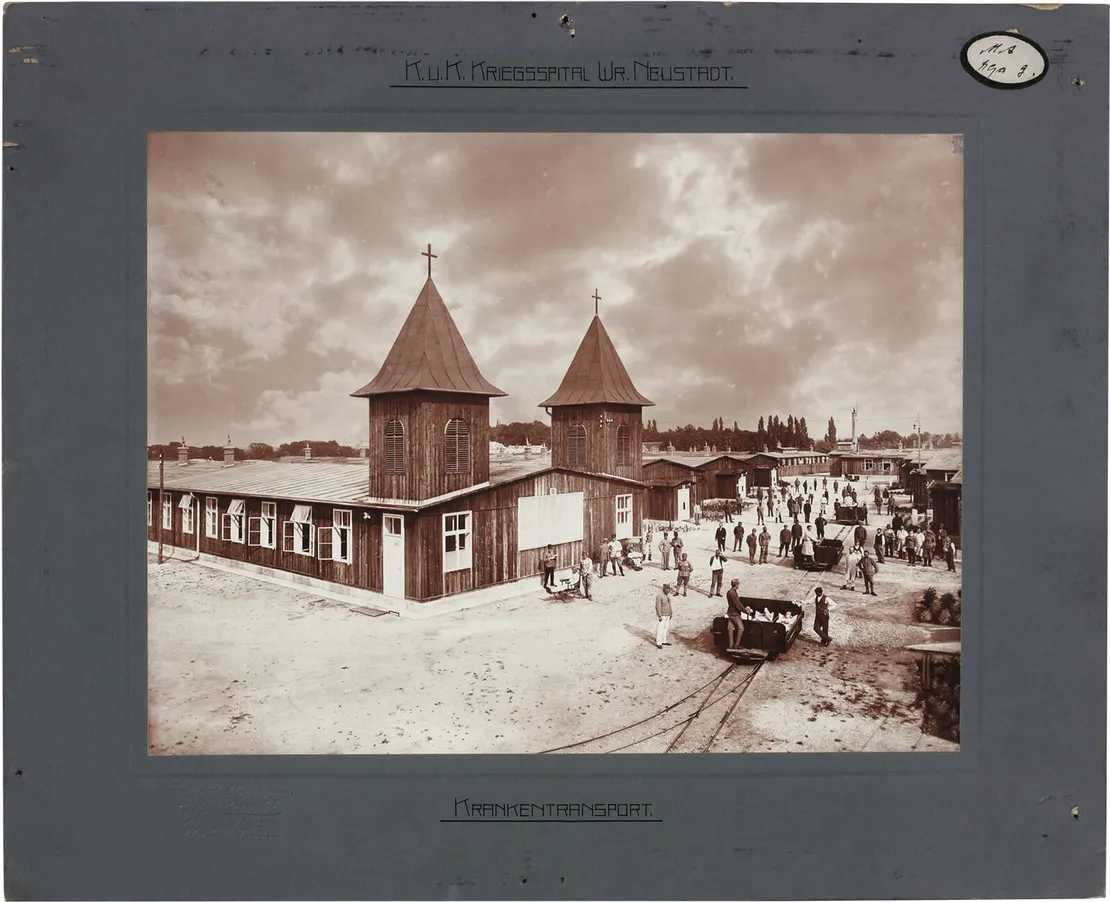

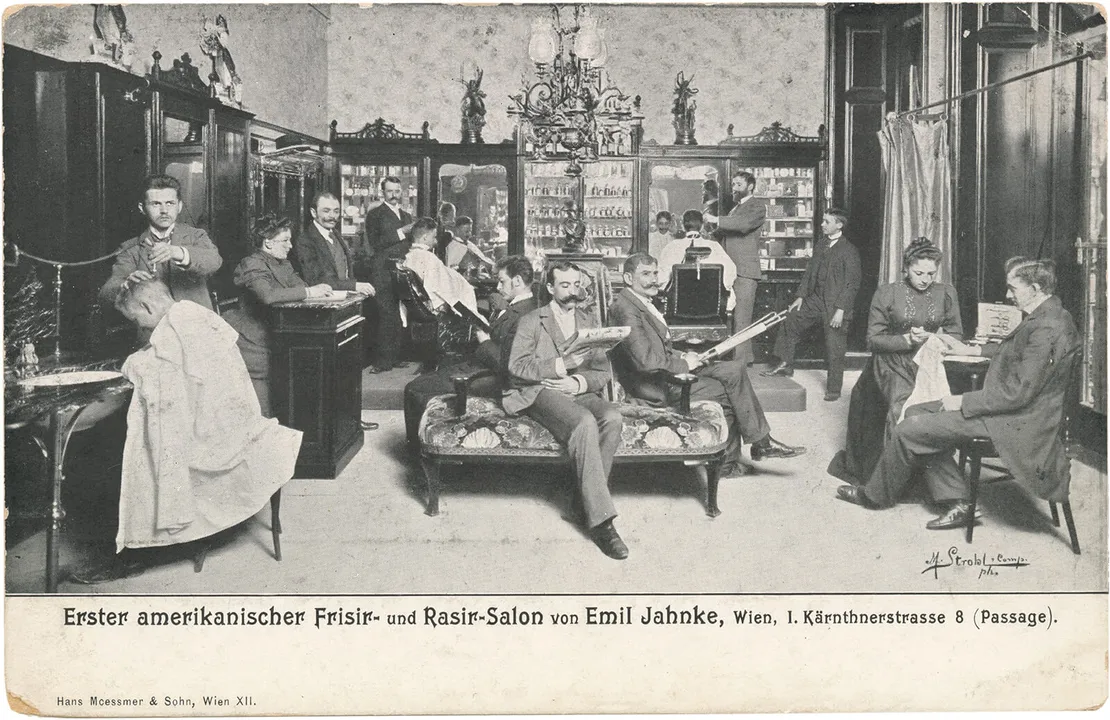

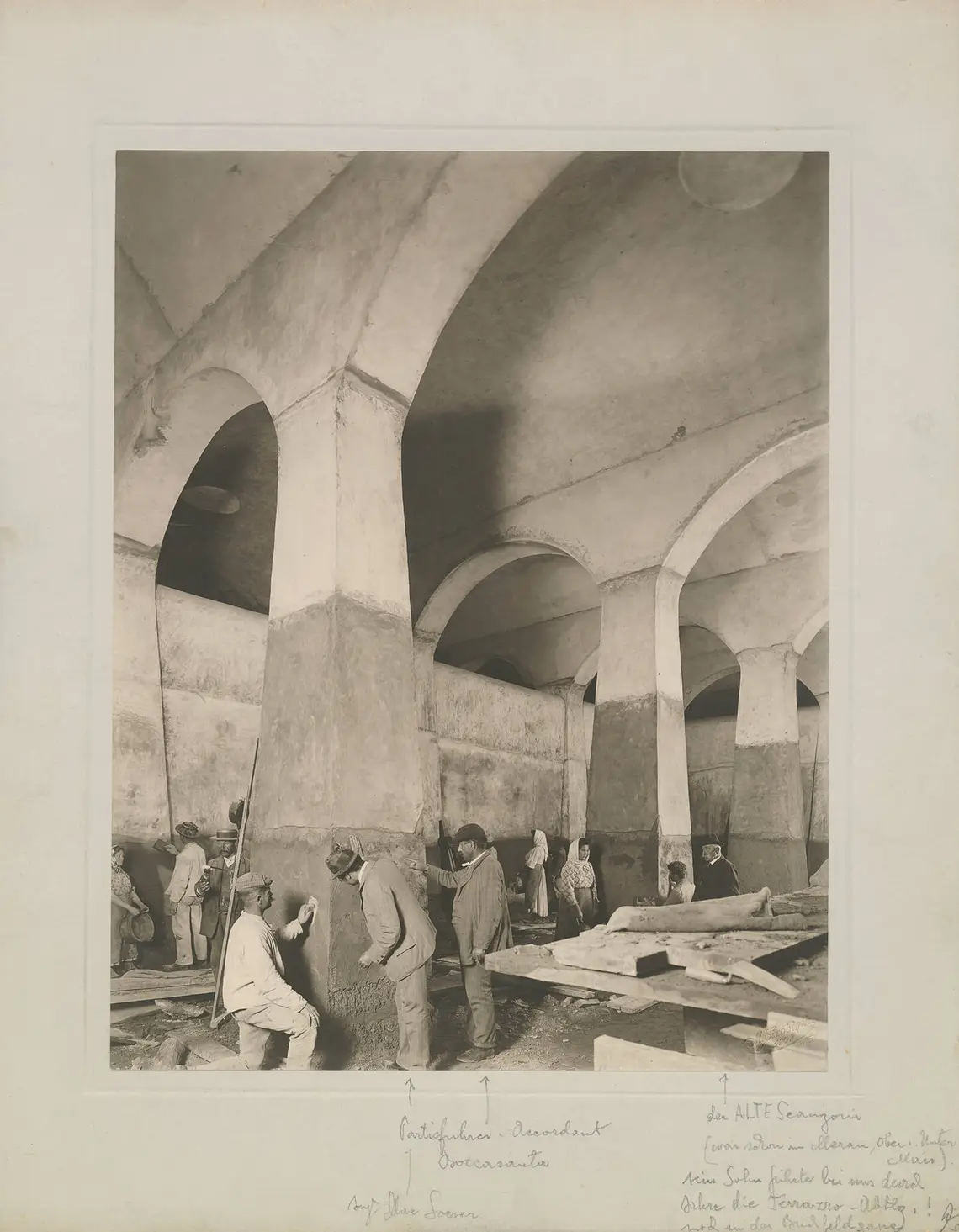

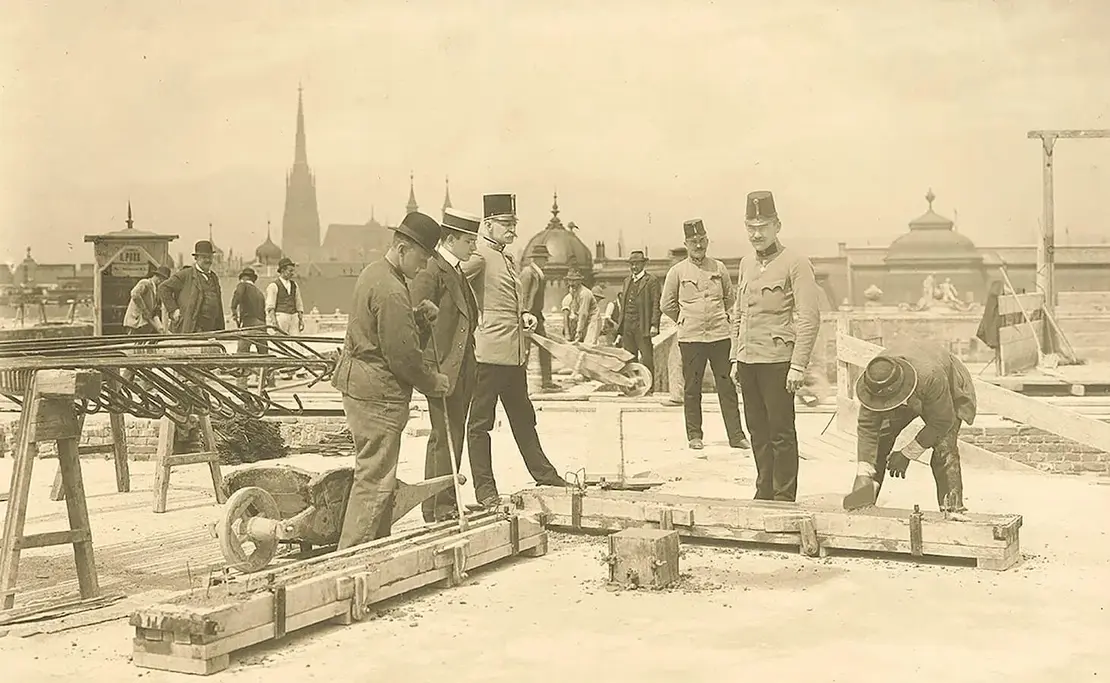

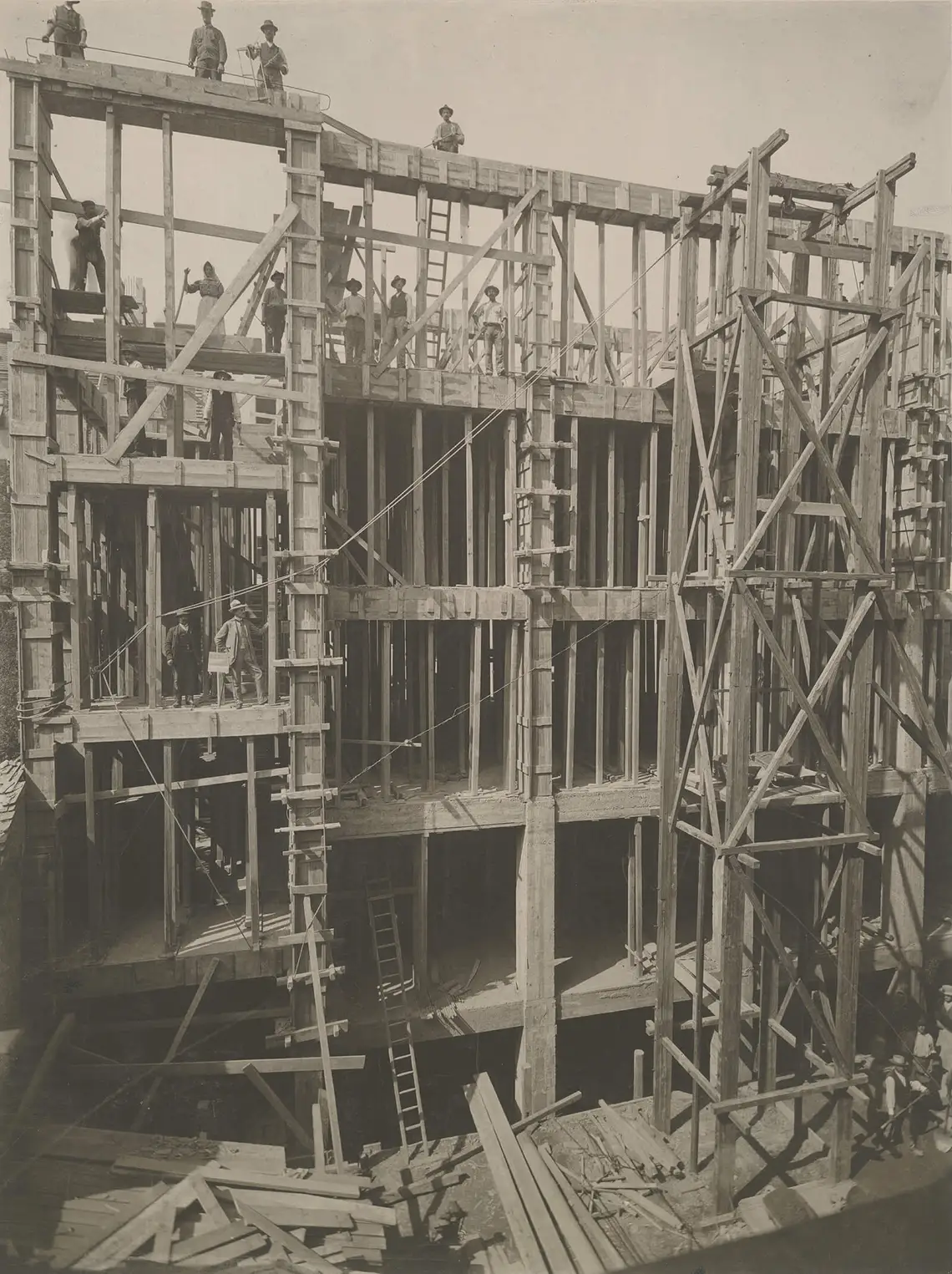

Die Spezialistin zeigte Wien um 1900 als Schauplatz radikaler Modernisierung: Sie richtete ihre Kamera auf die Fundamente von Gasometern, auf Betonskelette von Fabriken oder in die Tiefen von Wasserspeichern und Kanalschächten. Ihr Auftrag bestand darin, spektakuläre Aufnahmen der später unsichtbaren Innenkonstruktionen zu schaffen, mit denen die Bauindustrie den Einsatz modernster Technologien eindrucksvoll zu veranschaulichen suchte. Darüber hinaus zeichnet sich Strobls Werk durch die einfallsreiche Inszenierung arbeitender Menschen aus, die sich nicht nur auf Baustellen, sondern ebenso auf Tätigkeiten in Schneidereien, Restaurants, Frisiersalons und Krankenhäusern erstreckt.

Inszenierungen

Marianne Strobl machte keine „Schnappschüsse“: Die Menschen vor ihrer Kamera wussten, dass sie aufgenommen wurden. Besondere Fertigkeit bewies die Fotografin bei der sorgfältigen Komposition selbst umfangreicher Menschengruppen, einschließlich jener, die sich der Kamera nicht freiwillig stellten, wie etwa bei Bauarbeiten eingesetzte Zwangsarbeiter oder die Arbeiterinnen einer Wäscherei.

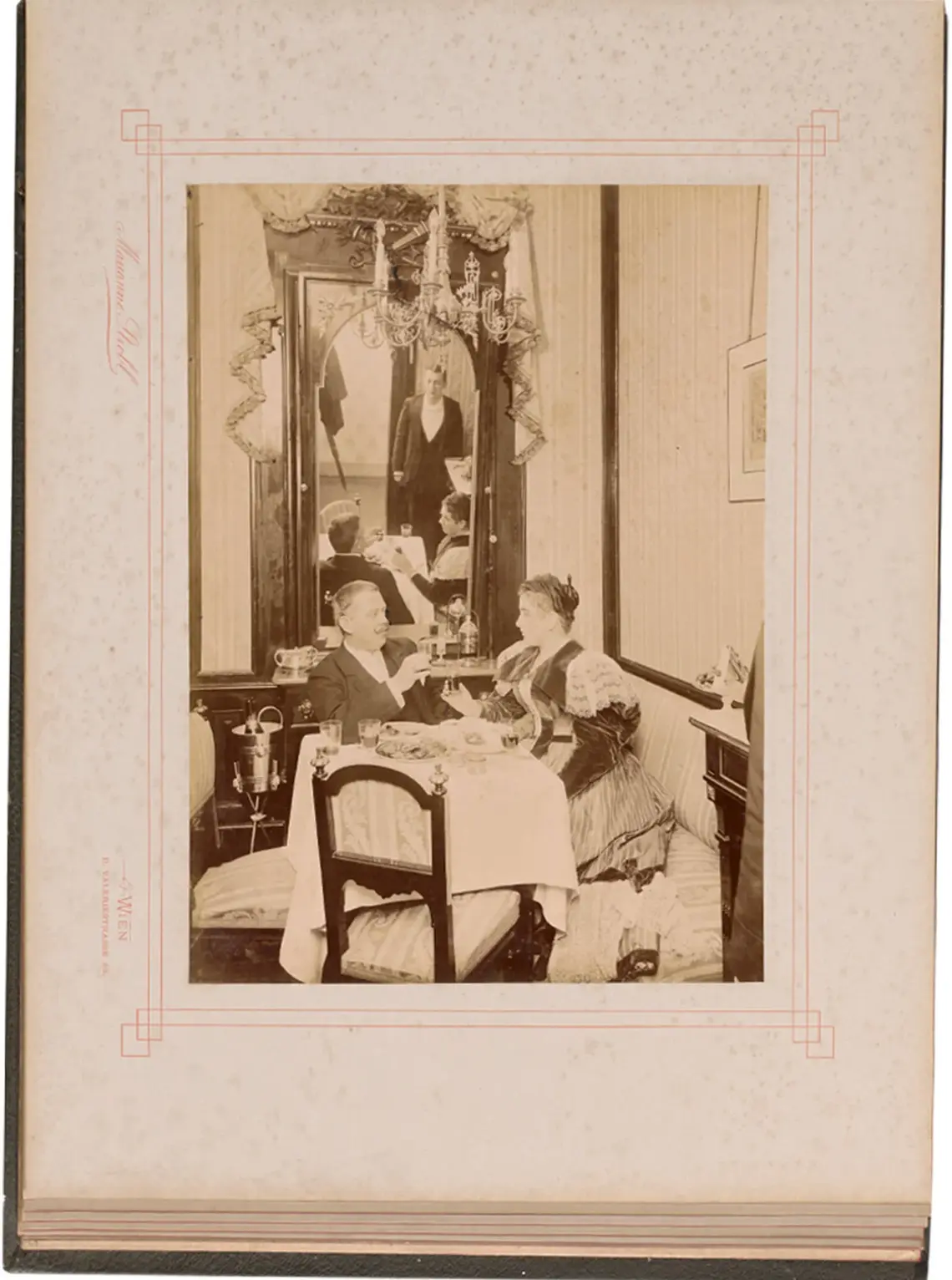

Sie stellte Menschen in typischen Posen für unterschiedlichste Berufe dar, die ganz sichtlich von Ideen der Modelle selbst geprägt sind. Dies zeigt sich etwa in dem Album, das die Belegschaft des Hotels Meißl & Schadn dem Oberkellner Johann Kolbinger 1895 zu seinem 25-jährigen Arbeitsjubiläum zum Geschenk machte: Darin inszenierten sich die Angestellten am jeweiligen Arbeitsplatz zwischen Weinkeller und Gästezimmer.

Auf die Interaktion zwischen Gästen und Angestellten sowie die aufwendige Einrichtung des eben vom Architekturbüro Helmer & Fellner in altdeutschem Stil errichteten „St.-Anna-Hofes“ konzentrierte sich Strobl hingegen bei ihrer Dokumentation für den Eigentümer Victor Silberer. Die in Presseberichten als sensationell beschriebene elektrische (!) Beleuchtung des auch im fensterlosen Souterrain angesiedelten Betriebes reichte für das Fotografieren nicht aus. Hier setzte Strobl offenbar zum ersten Mal auf eine Neuerung im eigenen Metier, die ihr später auch auf Baustellen wichtige Dienste leistete: Erst seit kurzem gab es im Fachhandel tragbare Blitzgeräte und anderes Zubehör, das den Einsatz des durch Magnesiumexplosion erzeugten „Blitzlichtes“ kontrollierbarer machte. Marianne Strobl eignete sich diese Technik rasch an, adaptierte die Anwendung für ihre Ansprüche und entwickelte raffinierte Methoden, die sonst üblichen tiefen Schatten und harten Kontraste zu vermeiden. Offensichtlich wurden Innenraumaufnahmen zu einem ihrer Markenzeichen, so stempelte sie ab 1900 die Rückseiten ihrer Arbeiten oft entsprechend mit „Spezialist für Blitzlicht-Photographien“.

Baustellen

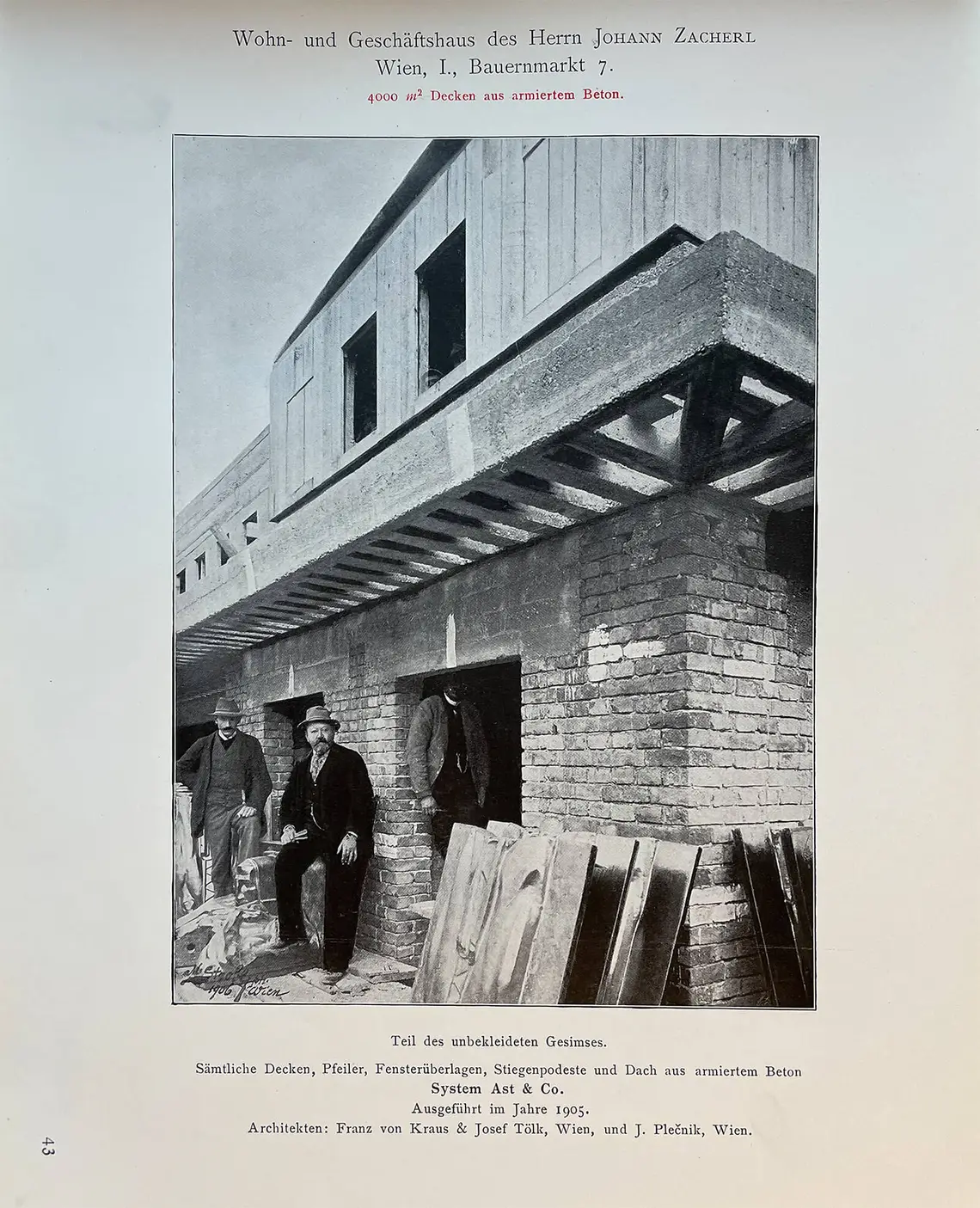

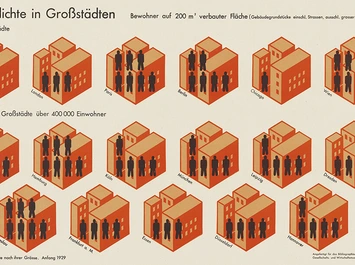

Im Auftrag einiger ambitionierter Unternehmer reiste Strobl ab 1896/7 rastlos zwischen Schlesien und Triest, Ostungarn und Vorarlberg: Die Verwendung von Eisenbeton („béton armé“ nach unterschiedlichen Systemen) war gerade dabei, durch die Geschwindigkeit der Ausführung und die Belastbarkeit der Decken die Bauindustrie zu revolutionieren. Strobls Fotografien dokumentierten den Fortgang der Arbeiten und das konstruktive Gerüst der Gebäude, das später hinter konventionellen Fassaden verdeckt werden sollte. Die Ausstellung „Nur die größten Baustellen. Marianne Strobls Fotokampagnen“ im Photoinstitut Bonartes nähert sich dem Thema Eisenbeton (der gerade zu Ende gegangenen Sonderschau im Wien Museum „Anatomie einer Metropole“) aus fotohistorischer Perspektive. Viele Aufnahmen entstanden ursprünglich als Teil der Patentvereinbarung mit den französischen Erfindern des Verfahrens, die sie in ihren international kursierenden Fachzeitschriften publizierten. In den fast jährlich aktualisierten eigenen Werbebroschüren der ausführenden Unternehmen – allesamt aufstrebende Baufirmen wie Ast & Co, Rella, Porr oder Pittel & Brausewetter – fanden sie dann ebenfalls Verwendung, die Weitergabe der Fotografien an die jeweiligen Bauherren für deren eigene Publikationen war ebenfalls nicht unüblich.

Vor allem die Gemeinde Wien nützte die Aufnahmen zur Illustration ihrer – zum Teil aufwendig gestalteten – Rechenschaftsberichte über Großprojekte von der Zweiten Hochquellen-Wasserleitung über die parallel zum Donaukanal laufenden Sammelkanäle bis zum Ausbau des Telegraphenamts oder das Gaswerk in der Leopoldau.

Bewohnte Räume

Wachsende Mobilität und Begeisterung für technische Innovationen zeichnete um 1900 nicht nur Industrie und Gewerbe aus, sondern auch zahlreiche Privatleute der Stadt. Vor dem Umzug in eine neue Wohnung war jedoch vielen – etwa den Eltern des Komponisten Alban Berg – die Dokumentation des alten Heims (inklusive zwangloser Inszenierung der Familienmitglieder) durch eine Blitzlicht-Spezialistin wie Marianne Strobl wichtig.

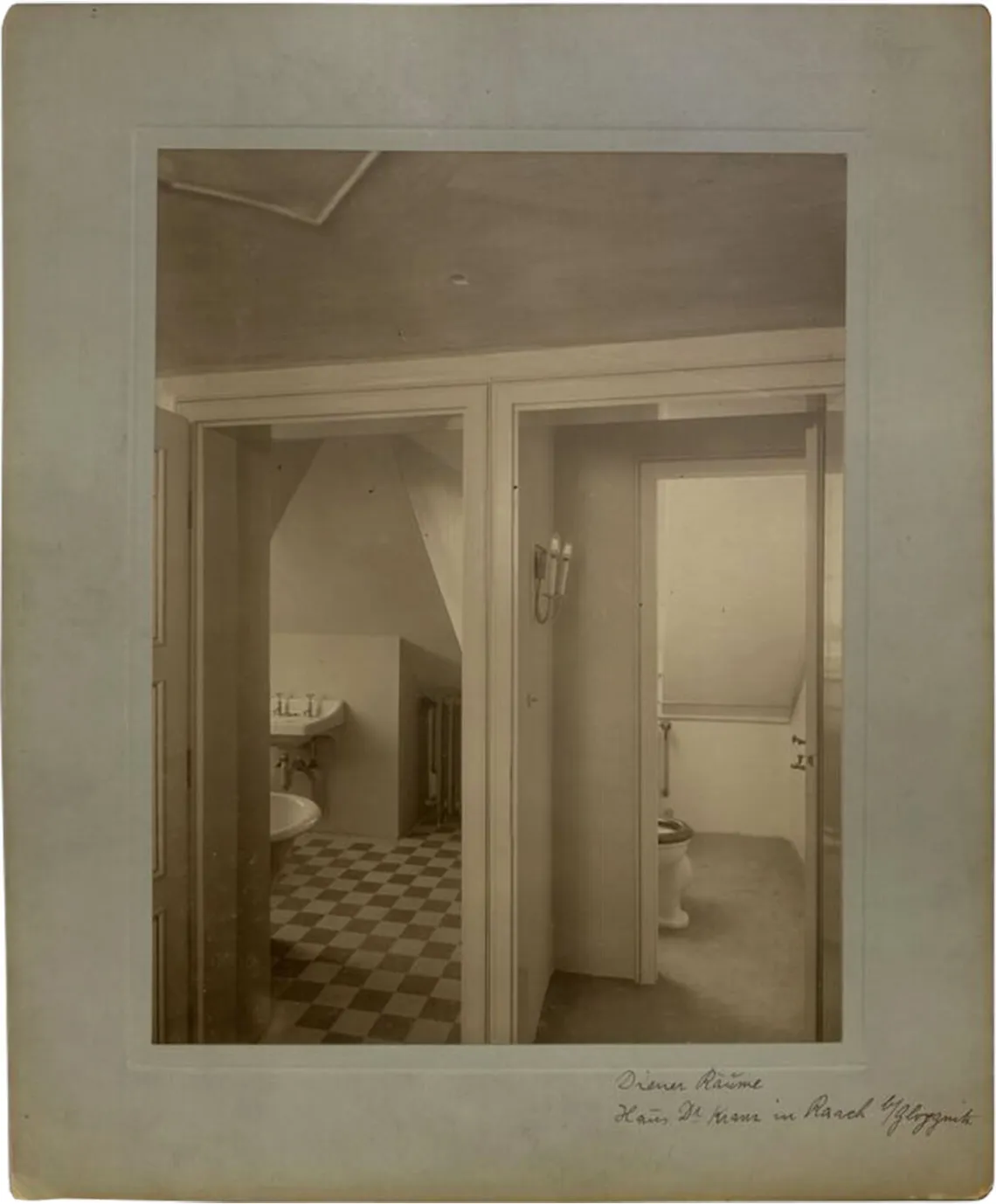

Aber auch einzelne Architekten, wie etwa Oskar Strnad oder Josef (Jože) Plečnik, ließen die Arbeit an ihren Projekten von der Fotografin aus ungewöhnlichen Blickwinkeln dokumentieren.

Wohnung der Familie Berg im „Schönbrunnerhaus“ in der Wollzeile 8 vor dem Abriss. An der Zimmerorgel der spätere Komponist Alban Berg, am Billardtisch sein Vater Conrad, 1898, Alban Berg-Stiftung

Faszinierend an Marianne Strobls Werk ist es, wie sich in ihm nicht nur Industrialisierung und Modernisierung Wiens um 1900 spiegeln, sondern auch die immensen gesellschaftlichen Gegensätze, die das rasante Wachstum der Bevölkerung hervorbrachte. Es herrschte eine unvorstellbare Wohnungsnot, so gab mehr als 60.000 „Bettgeher“, die dafür bezahlten, einige Stunden eine fremde Schlafgelegenheit zu benützen, aber immer knapp vor der Obdachlosigkeit standen. Soziale Stiftungen versuchten die Situation zumindest punktuell zu lindern und finanzierten mehrere „Männerwohnheime“. Dort gab es nicht nur große und moderne Aufenthaltsräume, sondern auch (Hygiene-)Technik am neuesten Stand.

Strobl-Bilder dienten mehrfach als Pressefotografien, um diese und ähnliche Projekte bekannt zu machen, wurden zudem in Mappen verkauft, vermutlich auch um Spenden dafür zu generieren. Gleiches gilt für die Aufnahmen, die Marianne Strobl 1915/16 vom Kriegsspital in Wiener Neustadt machte: In großem Format vertrieb sie ein Verleger mit karitativen Ambitionen. In Ansichtskartengröße hingegen standen sie offensichtlich den Patienten zur Verfügung, um Nachrichten an ihre Angehörigen zu schicken.

Eine unvollständige Biografie

Bis zur Ausstellung „Marianne Strobl, Industrie-Photograph“ im Photoinstitut Bonartes im Jahr 2017 war dieser Name in der österreichischen Fotogeschichte nur wenigen bekannt. Die außergewöhnliche Qualität der Aufnahmen erregte damals gemeinsam mit der charakteristischen Signatur – „M. Strobl“ in roter Schreibschrift – sofort Aufsehen. Dank der Hilfe von Privatsammlerinnen und öffentlicher Archive haben wir nun einen viel besseren Überblick über das weitgestreute Werk der Fotografin, aber über ihr Leben wissen wir immer noch sehr wenig. Sie wurde als Maria Nentwich 1865 in Würbenthal geboren, (damals Österreichisch-Schlesien, jetzt Vrbno pod Pradědem in Tschechien) und heiratete 1891 in Wien den aus der heutigen Slowakei gebürtigen Josef Strobl (1852-1922), einen Vermessungstechniker im k.u.k. Gradmessungs-Bureau. Wo sie sich ihre profunde Kenntnis der Fotografie angeeignet hat, wissen wir (noch) nicht, sicher ist jedoch, dass sie ihre Leidenschaft für das Medium mit ihrem Ehemann teilte, der als ambitionierter Amateur bereits 1890 Mitglied des elitären Wiener Camera Club war. Dort geknüpfte Verbindungen, etwa mit dem oben erwähnten Wiener Gemeinderat und Hotelier Victor Silberer, sollten für die junge Fotografin den Weg zu wichtigen Aufträgen ebnen. Ab 1894 übte sie den Beruf gewerbsmäßig aus, erst unter der Adresse Müllnergasse 33 im 9. Bezirk, dann übersiedelte das Ehepaar in das Eckhaus Halmgasse 3/Valeriestraße 22 (heute Böcklinstraße) im eleganten Pratercottage unweit der Bildhauerateliers der Akademie der Bildenden Künste. Dort blieb bis in die 1930er Jahre ein Atelier unter ihrem Namen gemeldet, obwohl sie bereits 1917 verstarb und keine späteren mit ihrem Namen bezeichneten Arbeiten bekannt sind.

Nur die allerersten Aufträge zeichnete sie mit ihrem vollständigen Namen, ab 1896 kürzte die Fotografin ihren Vornamen auf den Anfangsbuchstaben ein. Ob aus Reaktion auf vorherrschende Vorurteile gegenüber Frauen oder aus Praktikabilität lässt sich nicht mehr feststellen. Die – nach bisheriger Kenntnis ausschließlich männlichen – Auftraggeber wussten, dass „M. Strobl“ eine Frau war, schließlich müssen sie ihr bei Gruppenaufnahmen oft tatsächlich gegenübergestanden sein. Es sollte wohl jede Skepsis gegenüber den neuen Technologien (oder auch den innovativen sozialen Ideen) vermieden werden. Die Qualität von Strobls Werk sprach jedenfalls für sich. Dass sie ihre Arbeit aber allein verrichten konnte, ist schon durch Größe und Gewicht der für ihre Bildformate (bis 30 × 40 cm) nötigen Kameraausrüstung ausgeschlossen: Neben dem Auslöser waren oft auch noch mehrere Blitzgeräte zu bedienen. Drei von Strobls Kooperationspartnern sind namentlich genannt (Theodor Jelinek, Rudolf Bimberg, Martin Gerlach), ihre nach den Gepflogenheiten der Zeit vermutlich meist weiblichen Assistentinnen im Atelier bleiben anonym.

Mariannes Ehemann Josef scheint sie oft begleitet zu haben, wie nicht nur seine Anwesenheit auf Fotografien, sondern auch Eintragungen in Hüttenbüchern oder Hotelregistern belegen. Auch er wird sie tatkräftig unterstützt haben, trat jedoch als Bildautor nicht in Erscheinung.

Hinweis: Photoinstitut Bonartes zeigt noch bis 21. November eine Ausstellung zu Marianne Strobl, anstelle einer gedruckten Publikation ist eine begleitende Website abrufbar: mariannestrobl.fotokampagnen.org

Vom Katalog Marianne Strobl. „Industrie-Photograph“, 1894–1914 (Hg. Ulrike Matzer) zur Ausstellung 2017 gibt es noch einige Restexemplare zu erwerben.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Perfekte Bilder - vielen Dank für Ihre Veröffentlichung !

Bin auf der Suche historischer Aufnahmen von

- Fa.Edlinger, Textilfabrik in Kaisermühlen und Gumpendorf

- Fa. Victor Alder, "Chemische Producten und Zündkapselfabrik in Oberlaa/Wien

- Fa. Dolainski, Maschinenfabrik in Wien/Simmering/Gudrunstrasse

Wenn Sie mir da helfen könnten würde es mich sehr freuen, da wir eine Publikation vorbereiten. Beste Grüsse, Alfred Edlinger ( www.mitechnology.at)