Beiträge zum Thema Queere Geschichte

Hauptinhalt

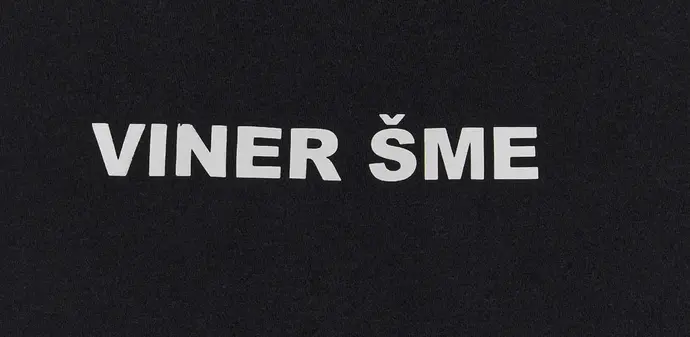

Per Postkarte hat eine Wienerin 1915 diese Botschaft an ihre Geliebte geschickt. Das Zitat wurde nun von der Künstlerin Anja Melzer auf einen Kaprizpolster gestickt, der in der neuen Ausstellung von QWIEN zu sehen ist. Foto: Gregor Hofbauer, QWIEN

QWIEN eröffnet neu

Lesbische Liebe am Kaprizpolster

Wer über queere Geschichte schreibt, begibt sich in eine Kampfzone. Nicht zuletzt aufgrund der schwierigen Quellenlage. Das weiß Andreas Brunner, wissenschaftlicher Leiter von QWIEN. Im Interview berichtet er, was sich nach dem Umzug und der Neueröffnung bei QWIEN verändert hat und welche „unglaublichen“ Objekte in der ersten Ausstellung zu sehen sind.

T-Shirt mit Aufschrift von Goran Novaković, um 2000, Wien Museum, Foto: TimTom

Ausstellung „Mixed. Diverse Geschichten“

Wiener Mischung

Kaum eine Stadt hat Diversität so sehr in ihrer DNA wie Wien. Seit Jahrhunderten werden hier Kulturen, Sprachen, Geschlechter, Traditionen und Utopien verhandelt und gemischt. Die Ausstellung „Mixed“ zeigt diese Vielfalt aus überraschenden Perspektiven.

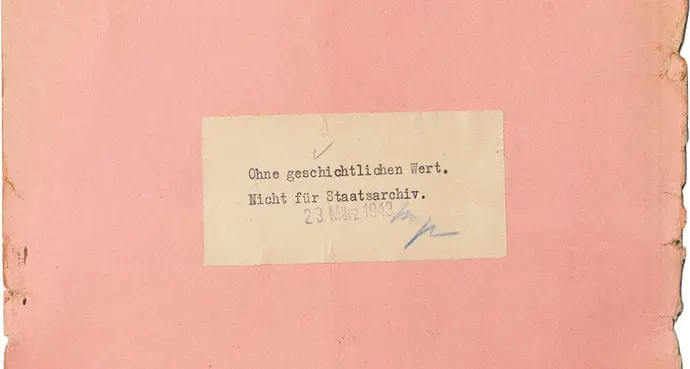

Ein Aufkleber auf vielen der Aktenmappen gibt an, dass der Fall, der darin behandelt wird, „ohne geschichtlichen Wert“ sei. Wiener Stadt- und Landesarchiv

Queere Bezirksgeschichten

Verfolgt weil verliebt

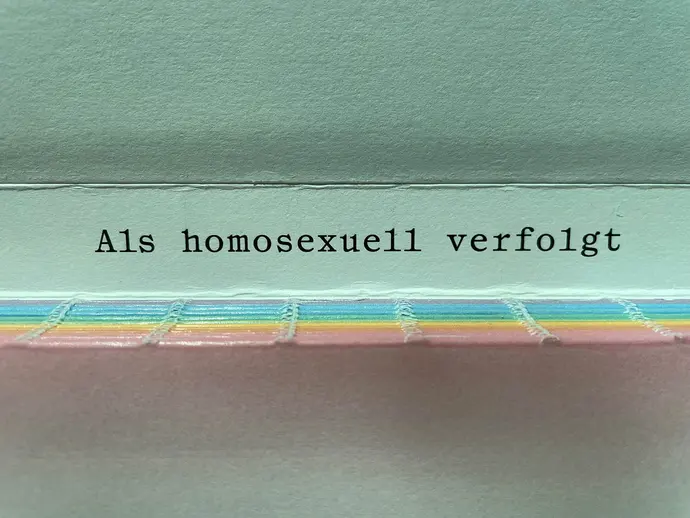

„Als homosexuell verfolgt“: Ein Ausstellungsprojekt in zwei Bezirksmuseen erzählt von Wiener:innen, die während der NS-Zeit aufgrund ihrer Sexualität verfolgt wurden, und zeigt Orte, an denen sich eine queere Szene traf.

Fotomontage eines bisher nicht realisierten Leerstandsanagramms, Natalie Deewan

Schriftkunst im öffentlichen Raum

FLEISCH WURST dringend gesucht

Plakate, Geschäftsschilder, Graffiti – die Künstlerin Natalie Deewan experimentiert seit Jahrzehnten mit Schrift im öffentlichen Raum. Mit unerwarteten Eingriffen lädt sie Fußgänger:innen ein, den Blick auf die unmittelbare Umgebung zu richten. Im Interview erklärt sie ihre Arbeitsweise und warum so manches Projekt bisher unvollendet bleiben musste.

Karl Maria Kertbeny, Stahlstich von A. Weger nach Wilhelm von Kaulbach (Ausschnitt), um 1859, Archiv Dino Heicker

Der Literat Karl Maria Kertbeny und die Erfindung des Begriffes „Homosexuell“

Fremdling in der Muttersprache

Eine Google-Suche nach „homosexuell“ bringt aktuell ungefähr 14.800.000 Ergebnisse, eine nach „heterosexuell“ immerhin 6.200.000 Treffer. Aber kaum jemand kennt den Namen oder die Biografie von Karl Maria Kertbeny, dem Erfinder dieser Begriffe, der vor 200 Jahren in Wien geboren wurde. Eine Spurensuche von Budapest bis Paris.

W. H. Auden in seinem Haus in Kirchstetten, 1959, Foto: Barbara Pflaum / brandstaetter images / picturedesk.com

W. H. Auden und Wien

„I won’t go there“

Am 29. September jährt sich der Todestag des britisch-amerikanischen Dichters Wystan Hugh Auden zum 50. Mal. Seit Ende der 1950er Jahre verbrachte er seine Sommer im niederösterreichischen Kirchstetten, 1973 verstarb er nach einer Lesung in der Österreichischen Gesellschaft für Literatur. Seine Beziehung zu Wien war durchaus ambivalent.

Foto: Victoria Nazarova

QWIEN – queeres Wien erforschen und dokumentieren

„Viele Leute glauben, es gibt Unmengen von Quellen“

Seit den 1990er Jahren sammeln Andreas Brunner und Hannes Sulzenbacher „fast alles“ über queeres Leben und Geschichte in Wien – von lesbischen Fantasy-Romanen bis hin zu Nachlässen von Aktivist:innen. Im Interview sprechen die Historiker über die Arbeit in ihrem Forschungszentrum QWIEN, Überraschungen beim Sammeln und ihre neuesten Forschungen zur Homosexualität in der NS-Zeit.

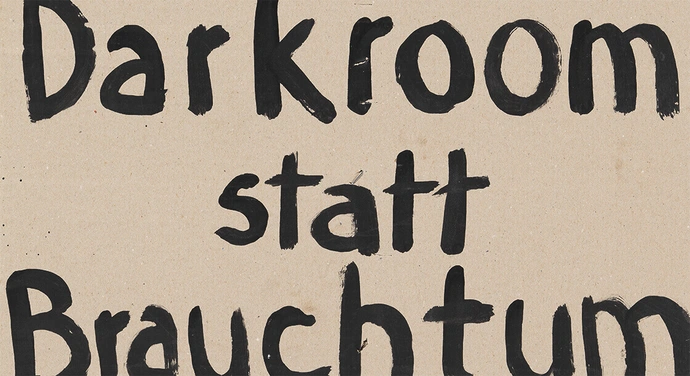

Schild von der Regenbogenparade 2009 / H.A.P.P.Y-Archiv / Christopher Wurmdobler und Orlando Pescatore / Wien Museum

H.A.P.P.Y – Queere Avantgarde in Wien

Trashig, spaßig, politisch

H.A.P.P.Y queerte seiner Zeit voraus, als „queer“ selbst noch kein Begriff war. Seit den Anfängen in der Wiener Clubszene der 1990er Jahre vervielfältigte sich das Schaffen des Kollektivs in alle Richtungen. Weit über ein Jahrzehnt wurde in zahllosen Partys, Fernsehsendungen, Umzügen und Bühnenshows gefeiert, persifliert, irritiert und Kritik geübt. Als oberste Prinzipien galten der Ulk sowie der „schlechte Geschmack“. Der Nachlass des H.A.P.P.Y-Gründers Thomas „Tomtschek“ Seidl (1968 – 2011) befindet sich in Teilen im Wien Museum.

Wiener Biografien aus der NS-Zeit

Schuldig wegen „Unzuchtshandlungen“

Andreas Brunner, Co-Leiter von QWIEN – Zentrum für queere Geschichte, hat ein Buch über die Verfolgung von Homosexuellen in Wien zur NS-Zeit geschrieben. Erzählt werden darin die Schicksale von über 60 Menschen. Meist sind es sogenannte „kleine“ Menschen, die in einem von Armut und Erwerbsdruck gezeichneten Alltag ihre Sexualität zu leben versuchten. Die folgenden zwei Fallgeschichten geben Einblick in das Projekt.

Dorothea Neff anlässlich der Verleihung der Kainz-Medaille, 1963, Foto: Votava / brandstaetter images / picturedesk.com

Wie Dorothea Neff ihre Freundin Lilli Wolff vor den Nazis versteckte

Mutig für zwei Leben

Am 21. Februar jährt sich der Geburtstag von Dorothea Neff (1903 – 1986) zum 120. Mal. Sie war nicht nur eine der größten Schauspielerinnen der Nachkriegszeit, sondern auch eine mutige Frau, die mit ihrer Liebe der jüdischen Modeschöpferin Lilli Wolff das Leben rettete. Mehr als drei Jahre versteckte Dorothea Neff ihre Freundin in ihrer Wohnung in der Annagasse. Wären sie entdeckt worden, hätte es beiden das Leben gekostet.