Beiträge zum Thema Essen und trinken

Hauptinhalt

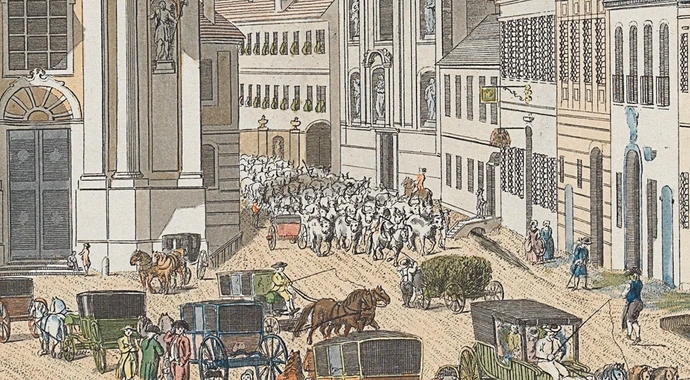

Trieb einer Herde ungarischer Rinder zwischen Nikolai- und Rochuskriche durch die Landstraßer Hauptstraße, Ausschnitt aus: Johann Andreas Ziegler: Pfarrkirche und Friedhof auf der Landstraße, 1783, Wien Museum, Inv. Nr. 64293

Nutztiere in der Stadt

Achtung, Viehtrieb!

Rinderherden, die über die Landstraßer Hauptstraße ziehen? Bis zum Aufkommen der Eisenbahnen war Viehtrieb ein Spektakel, das sich wöchentlich vor den Haustüren der Wiener:innen abspielte. Tiere gehörten lange Zeit zum Alltag in der Stadt, erst mit zunehmender Reglementierung und Industrialisierung der Fleischindustrie änderte sich das.

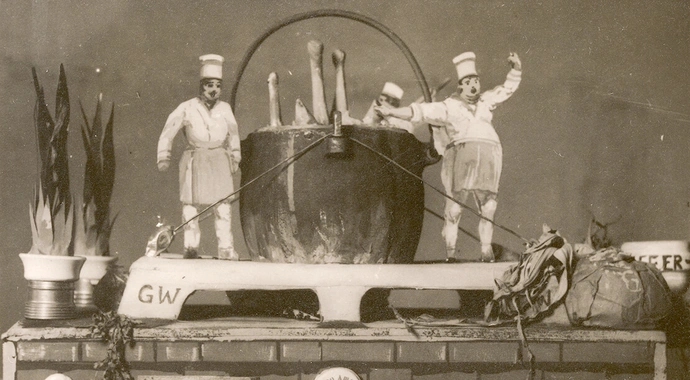

Ausschnitt aus Karneval-Album, Eintopf-Wagen: „Eintopfgericht“, Seite aus dem Album „Erster großer Karnevalszug in Wien, 19. Feber 1939. Modellaufnahmen“, Wien Museum, Inv. Nr. 78.661/6

Der „Eintopfsonntag“ in der Stadt der verwöhnten Gaumen

„Im Rathaus gab es Linsen mit Wurst“

Im nationalsozialistischen Deutschland wurde er bereits 1933 eingeführt, nach dem „Anschluss“ Österreichs gab es ihn auch in der „Ostmark“: den „Eintopfsonntag“. Vordergründig appellierte der ideologisch überhöhte neue Brauch an die Solidarität der „Volksgemeinschaft“ mit notleidenden „Volksgenossen“, tatsächlich handelte es sich um eine vor allem wirtschaftspolitisch motivierte Zwangsmaßnahme.

M.V.der Bruck: Abbildung eines besonders großen Ochsen aus der Leopoldstadt, 1678, Foto: Wien Museum

Fleisch in Wien vom Stall bis auf die Teller

Fünf Portionen Fleisch

Von Rinderherden auf der Landstraßer Hauptstraße, über verschwundene Fleischtheken bis hin zur Vegetarismus-Bewegung. Die Ausstellung „Fleisch“ zeigt die vielen Facetten des Tierprodukts in der Geschichte Wiens. Einen wohlportionierten Vorgeschmack gibt es hier.

Lebensmittelkarten, 1945-49, Wien Museum

Ernährung nach dem Zweiten Weltkrieg

Erbsen, Trockenei und falsches Schlagobers

Im Frühling 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende, es dauerte aber noch mehrere Jahre, bis es auch in der Küche wieder „friedensmäßig“ zuging. Zunächst herrschte Hunger und die Beschaffung und Zubereitung von Lebensmitteln waren äußerst mühselig.

Fernsehkoch Franz Ruhm im Studio, 1960, Ullstein Bild / picturedesk.com

Vom Radiokoch zu TV-Köchinnen

Serviervorschlag: Gleichberechtigung

Im privaten Bereich übernehmen Frauen auch heute noch mehrheitlich das Kochen. In der Gastronomie, aber auch in den klassischen Medien dominieren hingegen weiterhin die Männer. Seit der Zwischenkriegszeit haben sich die diesbezüglichen Rollenbilder nur sehr zögerlich verändert.

Vorführung der Kitchen Aid Küchenmaschine in einer Kochschule, USA, 1920er Jahre, Kitchen Aid

Zur Geschichte der Küchenmaschine

Küchenstar des Wirtschaftswunders

Die ersten Küchenmaschinen gab es bereits vor rund 120 Jahren. Doch erst langsam setzten sie sich auch in heimischen Haushalten durch, denn die Geräte waren teuer. Einen Boom erlebten sie ab den 1950er Jahren, als mit Krediten für Haushaltsgeräte die Modernisierung vorangetrieben wurde.

Ausschnitt aus Jean-Étienne Liotards „Das Schokoladenmädchen“, um 1744, Pastell auf Pergament, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, akg-images / picturedesk.com

Modegetränk Trinkschokolade

1.725 kg Schokolade im Gepäck

Trinkschokolade war ab dem 17. Jahrhundert auch am Wiener Hof ein beliebtes Genussmittel. Serviert wurde sie mit Gewürzen, fallweise auch mit Milch und Wein gemischt. Und das in speziellen Bechern, die auch von der Wiener Manufaktur Du Paquier hergestellt wurden. Deren Erzeugnisse sind aktuell in einer Sonderausstellung im Gartenpalais Liechtenstein zu sehen.

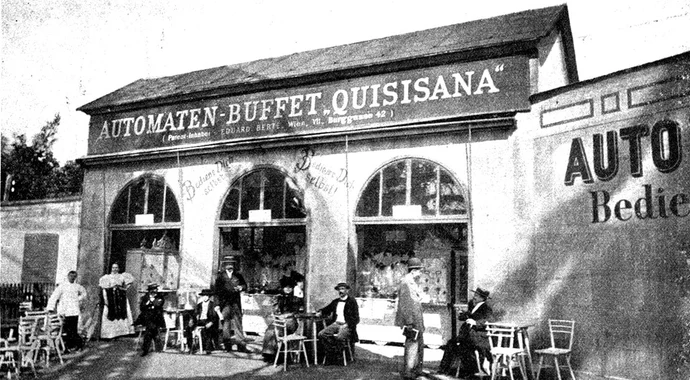

Automatenbuffet Quisisana in „Venedig in Wien“, in: Wiener Bilder, 22.8.1897, S. 11.

ÖNB/Anno

Wiens erste Verkaufsautomaten

Ware gegen Münzeinwurf

Vom Weihwasserautomaten in der Stephanskirche bis zum Automatensupermarkt – die Corona-Pandemie bescherte den Verkaufsautomaten einen starken Aufschwung. Einen ersten Boom erlebten die „selbsttätigen Warenverkäufer“ aber bereits im Wien des späten 19. Jahrhunderts.

Orangenpapier „Super Oranges / Product of the Greece“ (Ausschnitt), ca. 1970/80, Wien Museum, Inv.-Nr. 158.499/50

Zur Geschichte der Zitrusfrüchte in Wien

Pomeranzenhäuser und Lemonimenscher

Jahrhunderte lang waren sie ein exotischer Luxus für eine schmale Oberschicht, heute sind sie selbstverständlicher Bestandteil der täglichen Ernährung: Orangen und Zitronen.

Restauration des Pilsener bürgerlichen Bräuhauses, 1873, Verlag der Wiener Photographen-Association, Wien Museum

Die Wiener Weltausstellung als „große Speise- und Trinkanstalt“

Sibirische Rentierzungen und American Drinks

Die Wiener Weltausstellung von 1873 war nicht nur Leistungsschau, sondern auch ein Ort der Unterhaltung, des Spektakels und der Sinnesfreuden. Dazu zählte auch das vielfältige kulinarische Angebot, das Bodenständiges und Exotisches ebenso umfasste wie frühe Formen der Erlebnisgastronomie.