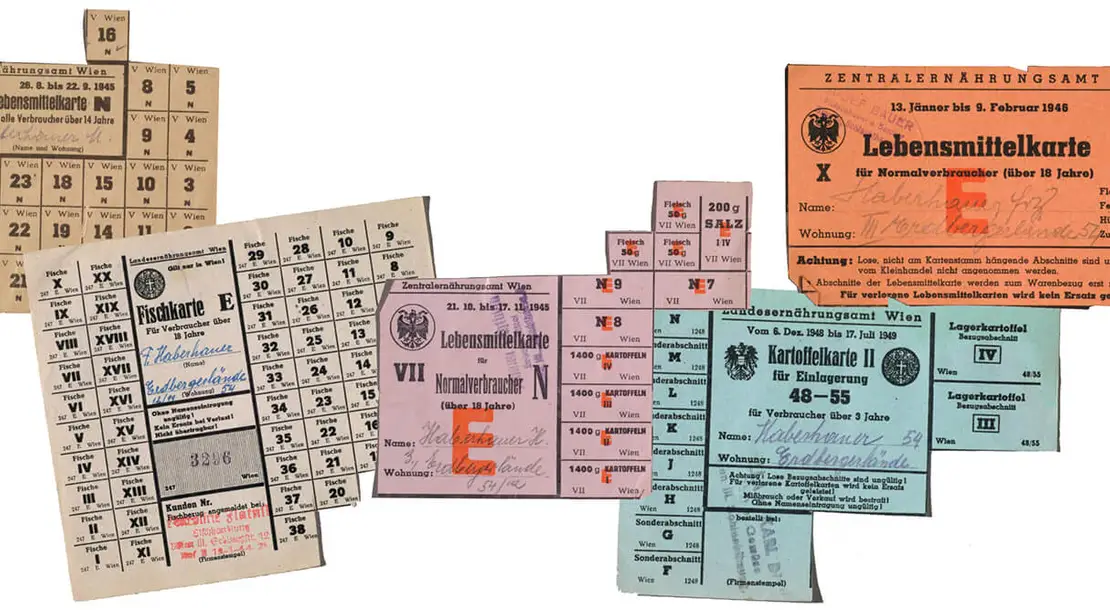

Lebensmittelkarten, 1945-49, Wien Museum

Hauptinhalt

Ernährung nach dem Zweiten Weltkrieg

Erbsen, Trockenei und falsches Schlagobers

„Als Kind war mir das Wort ‚Frieden‘ fremd“, erinnerte sich die Wiener Schriftstellerin Christine Nöstlinger (1936–2018) an den Zweiten Weltkrieg: „Fragte ich meine Mutter, was Frieden heißt, sagte sie: ‚Wenn’s wieder Schinkensemmeln und Bensdorp-Schokolade gibt!‘“ Hoffnungen und Begehrlichkeiten dieser Art hegte man damals nicht nur bei den Nöstlingers. Für die Bevölkerung immer deutlicher spürbar geworden waren nämlich die kriegswirtschaftlichen Auswirkungen auf den Ernährungssektor – Einschränkungen und Verzicht waren schon lange an der Tagesordnung. Richtig schlimm wurde es dann mit dem Zusammenbruch der Lebensmittelversorgung in den letzten Kriegsmonaten und in der unmittelbaren Nachkriegszeit: Galt aufgrund der staatlichen Kontrolle durch die Alliierten vielen schon der Frieden nur als halber Frieden, so gab es Schinkensemmeln und Bensdorp-Schokolade nicht einmal halb, sondern überhaupt nicht. Die bittere Realität hieß trotz Frieden noch für längere Zeit: Hungern, Improvisieren und kulinarisch wenig erfreuliche Kochzutaten wie Trockengemüse, Ei-Ersatz und wurmige Erbsen.

Während der ersten Nachkriegsjahre war die Lage vor allem in den ostösterreichischen Industriegebieten und ganz besonders in der Großstadt Wien – also dort, wo der Bevölkerung eine Eigenerzeugung von Nahrungsmitteln entweder gar nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich war – dramatisch.

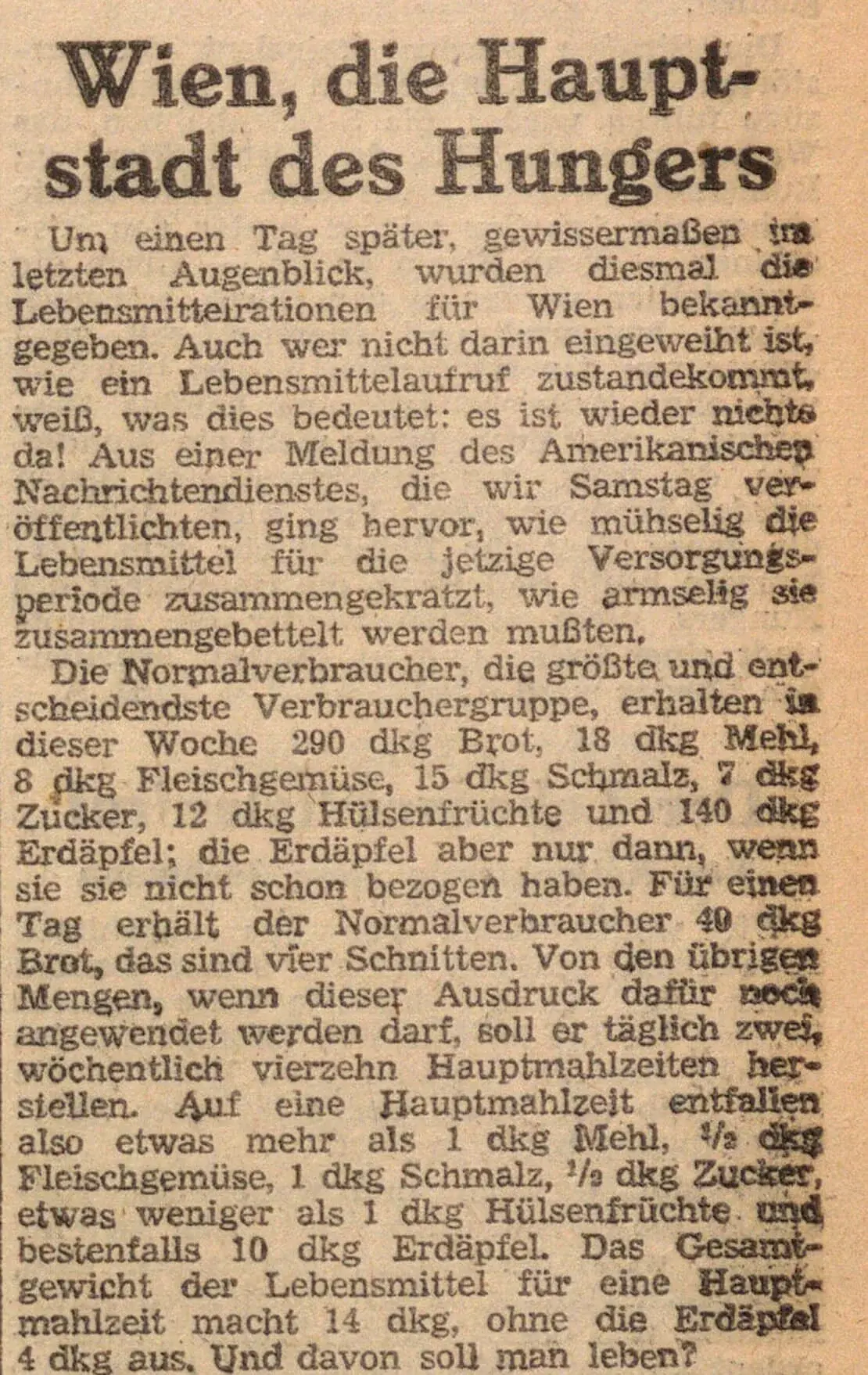

Die sozialistische Arbeiter-Zeitung (4.2.1947) bezeichnete Wien sogar als „Hauptstadt des Hungers“. Über die amtliche Zuteilung der rationierten Lebensmittel für eine erwachsene Person aus der Kategorie „Normalverbraucher“ für die erste Februarwoche 1947 schrieb sie: „Das Gesamtgewicht der Lebensmittel für eine Hauptmahlzeit macht 14 dkg, ohne die Erdäpfel 4 dkg aus. Und davon soll man leben?“

Noch im August 1950, also mehr als fünf Jahre nach Kriegsende, schilderte die Schriftstellerin Friedl Benedikt (1916–1953) den Eindruck, den ihre einstige Heimatstadt Wien nun auf sie, die auf Besuch weilende Emigrantin machte: „Das triste, umfassende, nihilistische Chaos, die ständige Beschäftigung mit den alltäglichsten praktischen Problemen, die enorme Bedeutung von Nahrung und wo und wie sie sich beschaffen lässt“. Das Schlimmste war zwar überstanden, Normalität herrschte aber noch immer nicht: Die Alliierten zogen erst 1955 aus Österreich ab, und die amtliche Rationierung der Lebensmittel konnte erst 1953 vollständig aufgehoben werden.

Lebensmittelkarten, Hamsterrucksäcke und Carepakete

Nach Kriegsende lag die heimische Wirtschaft darnieder. Einerseits waren viele Betriebe durch die Kriegshandlungen beschädigt oder zerstört, andererseits mangelte es nach der gewaltigen Menschen- und Materialschlacht an Arbeitskräften ebenso wie an Arbeitsmitteln und Rohstoffen. Dazu kamen massive Einschränkungen im Transportwesen und in der Energieversorgung sowie verschiedene Hemmnisse auf der politischen, administrativen und organisatorischen Ebene. Das führte in vielen Bereichen, so auch bei den Lebensmitteln, zu gravierenden Versorgungsengpässen. Bereits vor Kriegsende waren die während der Kriegsjahre amtlich geregelten Lebensmittelrationen für die Bevölkerung ständigen Kürzungen unterworfen gewesen und zum Schluss auch gar nicht mehr zur Verteilung gekommen. Nun verschärfte sich die Situation noch weiter, da die bescheidenen, noch vorhandenen Vorräte vernichtet oder geplündert worden waren, und es zunächst kaum Nachschub gab: 1945 fiel nicht nur die heimische Ernte sehr schlecht aus, es herrschte auch in weiten Teilen Europas eine allgemeine Nahrungsmittelnot.

Die Wiener Bevölkerung wurde zunächst von der sowjetischen Roten Armee, die die Stadt von den Nationalsozialisten befreit hatte, mit von ihr beschlagnahmten Lebensmitteln versorgt. Zur Verfügung standen allerdings nur geringe Mengen, sodass nur kurzzeitig die allergrößte Not gelindert werden konnte. Zudem handelte es sich hauptsächlich um getrocknete Erbsen und Bohnen, die oft auch noch alt und daher sehr hart, angefault oder von Schädlingen befallen waren. Die sogenannte „Maispende“ der Sowjets vom 1. Mai 1945 erhielt im Volksmund den Beinamen „Erbsenspende“ und ist als solche bis heute im individuellen und kollektiven Gedächtnis präsent. Ab 26. August 1945 wurde die Lebensmittelversorgung Wiens von den vier Alliierten übernommen und in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich verantwortet. Bis 21. Juli 1946 hatte jede Zone ihre eigenen Lebensmittelkarten – das bedeutete für die Bevölkerung nicht nur unterschiedliche Zuteilungen, sondern auch den Zwang, die Karten nur innerhalb der jeweiligen Zone einzulösen. Am 26. September 1946 wurde schließlich die gesamte Lebensmittelaufbringung zur zentralisierten Verteilung an die Bevölkerung in die Agenden der städtischen Selbstverwaltung übergeben.

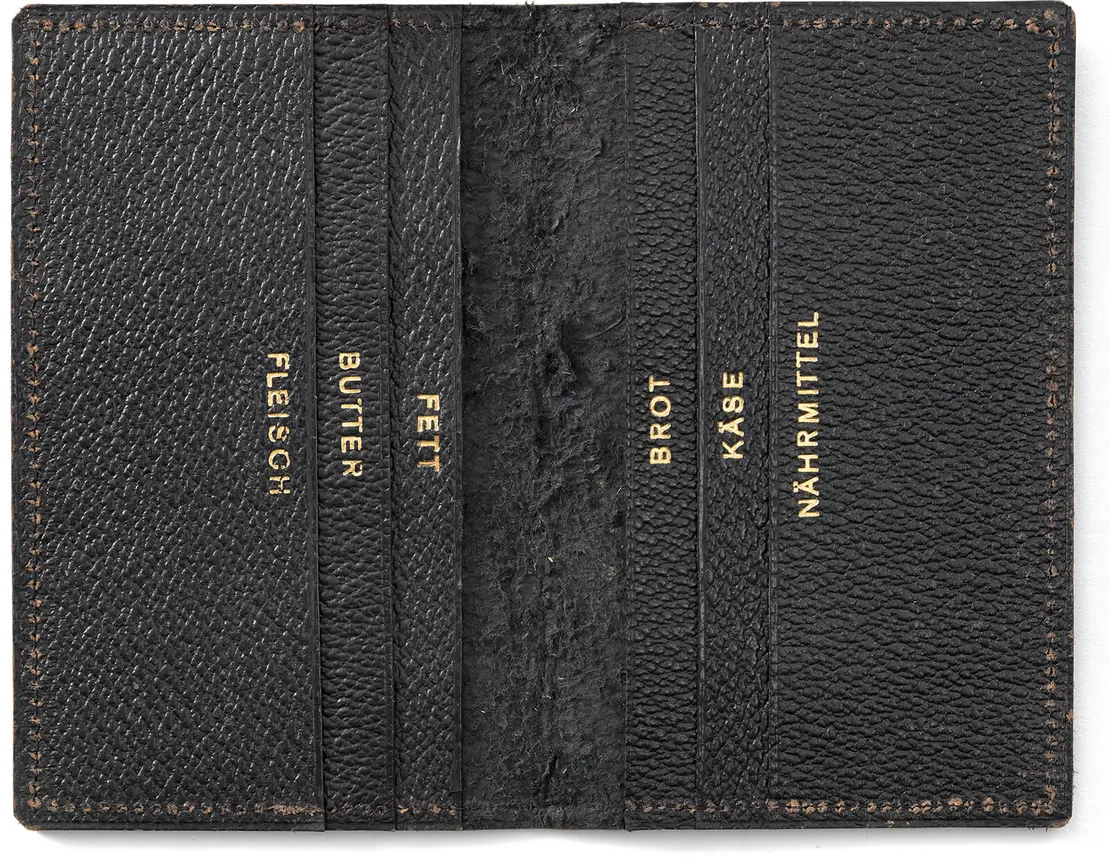

Die von den Nationalsozialisten eingeführte Lebensmittelrationierung war von den Sowjets zunächst abgeschafft worden, musste aber bald wieder eingeführt werden, um eine halbwegs geordnete Verteilung der wenigen vorhandenen Lebensmittel zu gewährleisten. Ab 1948 konnte die Rationierung zwar schrittweise wieder abgebaut werden, aber erst im Juli 1953 gab es dann überhaupt keine Lebensmittelkarten mehr. Die offiziell zugewiesenen Mengen unterschritten insbesondere in den ersten beiden Nachkriegsjahren teilweise bei weitem die lebensnotwendige Kalorienanzahl und so ist es wenig verwunderlich, dass die Lebensmittelkarten in Wien bald den zynisch gemeinten Beinamen „Friedhofskarten“ erhielten – zumal es immer wieder vorkam, dass es bei diesen papierenen Zuteilungen blieb, weil mangels ausreichender Mengen keine realen Lebensmittel zur Ausgabe kamen.

Eine entscheidende Rolle für das Überleben der Wiener Bevölkerung spielten die verschiedenen Lebensmittelhilfslieferungen aus dem Ausland. Viele Staaten und private Organisationen leisteten Hilfe, vom US-amerikanischen Roten Kreuz bis zur „irischen Fleischspende“. Zu den wichtigsten Hilfsaktionen zählten jene der UNRRA und von CARE. Die UNO-Organisation UNRRA begann im März 1946 mit ihren Hilfstransporten und brachte bis 1947 fast 800.000 Tonnen Lebensmittel nach Österreich. Bei der 1945 gegründeten Aktion CARE übernahmen US-Bürger die Patenschaft für einzelne Pakete, ab Juli 1946 belieferte sie auch Österreich. Auch die Lebensmittelspenden von individuellen privaten Kontakten im Ausland waren ein wichtiger Faktor, teilweise kamen sie von Personen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und vertrieben worden waren. So erhielt etwa der bekannte Wiener Küchenchef Franz Ruhm (1896–1966) nicht nur von seinen in Ernährungshinsicht privilegierten Schweizer Berufskollegen wertvolle Lebensmittellieferungen, sondern auch von seinen nach dem „Anschluss“ nach England geflüchteten ehemaligen jüdischen Mitarbeiterinnen oder von seinen in die USA und nach Palästina emigrierten ehemaligen jüdischen Geschäftspartnern.

Da die amtlichen Lebensmittelzuteilungen auf Dauer nicht ausreichten, war individuelle Selbsthilfe notwendig. Angesichts der phasenweise sehr dramatischen Ernährungslage war man gezwungen, alle erdenklichen Mittel und Wege zu nutzen – Moral und Gesetzestreue spielten dabei eine untergeordnete Rolle, denn in der Not verfolgten viele auch illegale Strategien wie Diebstahl und Schwarzhandel, um an Essbares zu gelangen. Wer irgendwo über ein Fleckchen Erde verfügte, sei es im Schrebergarten, im Hinterhof oder in der Blumenkiste auf dem Balkon, baute essbare Pflanzen an. Auch öffentliche Grünflächen und Parkanlagen wurden landwirtschaftlich genutzt.

Der Wienerwald wurde geradezu leergeräumt, denn neben Verzehrbarem wie Pilzen, Kräutern, Beeren usw. wurde auch Brennholz zum Kochen und Heizen im großen Stil nach Hause geschleppt. Vor allem nach Niederösterreich, aber auch in weiter entfernte Gegenden wurden sogenannte Hamsterfahrten unternommen, um bei der besser versorgten Landbevölkerung Lebensmittel zu beschaffen.

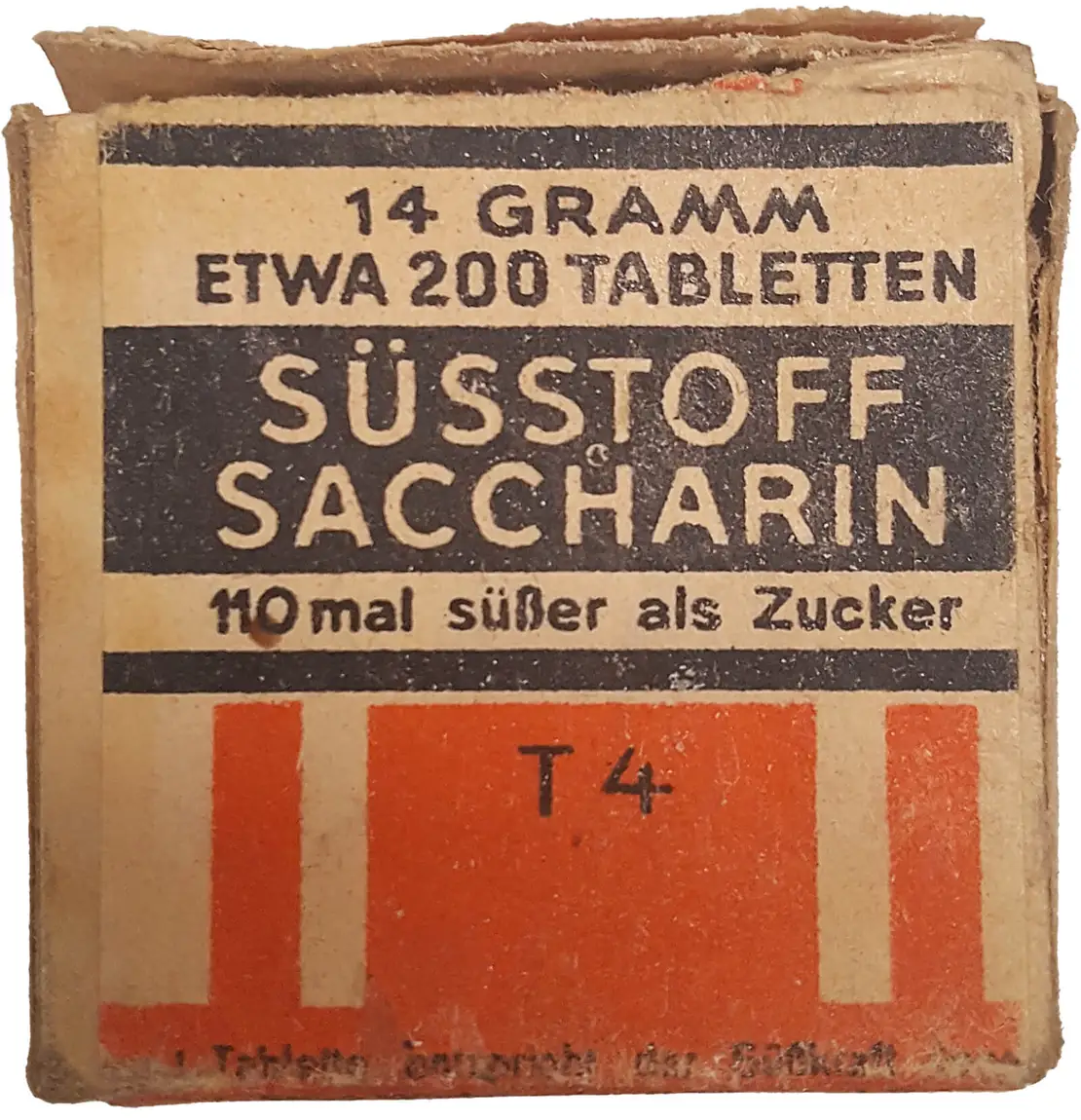

Die Preise bzw. Tauschwerte waren hier wie auch am Schwarzmarkt teilweise sehr hoch – da konnte schon einmal ein Pelzmantel oder ein wertvolles Schmuckstück gegen ein paar bescheidene Lebensmittelportionen den Besitzer wechseln. Zu den geläufigen Tauschwährungen zählten auch Saccharin-Packungen und Zigaretten.

Hausarbeit als strapaziöse Überlebensarbeit

Nicht nur das Einkaufen und anderweitige Organisieren von Lebensmitteln war mit sehr viel Zeitaufwand und Mühe verbunden, auch für die Zubereitung der Speisen musste mit einem höheren Aufwand als gewohnt gerechnet werden. Infolge der Kriegsereignisse mangelte es in vielen Haushalten an der notwendigen Ausstattung: Oft waren Koch- und Tafelgeschirr, Küchen- und Kochgeräte abhandengekommen, zerstört oder beschädigt, in Wohnungen mit Bombenschäden fehlte manchmal sogar die ganze Küche. Zudem gab es in der ersten Nachkriegszeit keine stabile Energieversorgung, weswegen es zeitweise auch an Strom und Gas zum Kochen fehlte. Alternativ wurde zum Beispiel im Freien über offenem Feuer gekocht oder man nahm die alten Holz- und Kohlenherde wieder in Betrieb.

Um Brennstoff zu sparen oder um überhaupt kochen zu können, kam vielerorts der sogenannte Hausfreund zum Einsatz: Dabei handelte es sich um einen oft selbstgebauten kleinen und transportablen Behelfsherd, auf dem man mit wenig Heizmaterial schnell eine Kleinigkeit kochen oder erwärmen konnte – hier fand dann etwa das im Wienerwald oder in den Trümmern der Stadt besorgte Brennholz Verwendung, und es endete so manche Ausgabe von Adolf Hitlers „Mein Kampf“ in den Flammen solcher Herde. Die bereits im und nach dem Ersten Weltkrieg propagierte Kochkiste erlebte ein Revival, da sie sowohl Zeit als auch Brennmaterial sparen half. Neben dem Kochen war auch die Aufbewahrung der Lebensmittel schwierig: Ohne Strom oder Gas für den Kühlschrank, ohne Eis für den Eisschrank und ohne einen kühlen Keller waren die wertvollen frischen Lebensmittel schnell dem Verderb ausgesetzt.

Die enorme Mühsal bei der Lebensmittelbeschaffung und -zubereitung ging in erster Linie zulasten der Frauen. Ihre der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung geschuldete alleinige Zuständigkeit für die häusliche Reproduktionsarbeit, zu der auch die Sorge für die Ernährung zählte, bedeutete unter den damaligen Rahmenbedingungen eine massive Belastung, vor allem dann, wenn auch noch Erwerbsarbeit dazukam und betreuungsintensive Kleinkinder, Kranke oder Kriegsinvalide zu versorgen waren. Die kräftezehrende Haus- und Familienarbeit wurde allerdings nicht mit entsprechenden Lebensmittelzuteilungen „aufgewogen“, denn die nichterwerbstätigen Frauen erhielten lediglich die Normalverbraucherrationen, während körperlich anstrengende Erwerbsarbeit mit höheren Rationen einherging.

Infolge der jahrelangen Mangelernährung erlitten damals in mehr oder weniger hohem Ausmaß fast alle Bevölkerungsgruppen gesundheitliche Schädigungen, die sich vielfach in einer reduzierten Lebensqualität und Lebenserwartung manifestierten. Da gerade die Wiener Kinder stark von Unterernährung und daraus resultierenden Entwicklungsschäden betroffen waren, richtete man Kindergarten- und Schulausspeisungen ein und organisierte Landaufenthalte inner- und außerhalb Österreichs. Letztere blieben vielen Betroffenen als paradiesische Zeiten in Erinnerung, da ihnen die dort genossenen Schlemmereien bis dahin völlig unbekannt waren.

Notrezepte

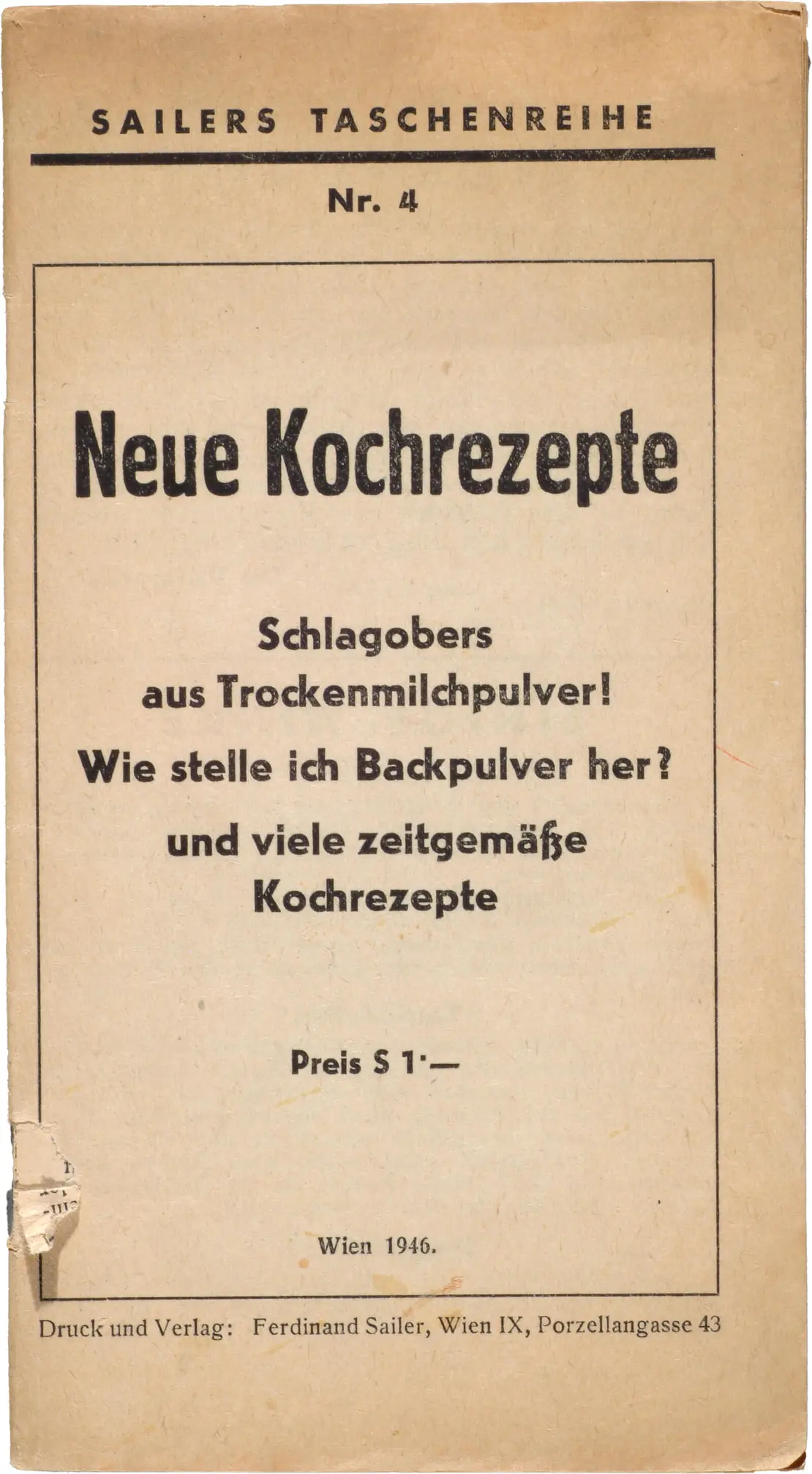

Die außergewöhnliche Situation bei der Lebensmittelversorgung führte zu einer starken Nachfrage nach praktischen Anleitungen für die Verarbeitung von Ersatzlebensmitteln und unbekannten Zutaten und für die Bewältigung der zahlreichen Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der täglichen Kocharbeit.

Ältere Frauen konnten auf ihren Erfahrungsschatz aus der Zeit des Ersten Weltkriegs zurückgreifen, als in Wien insbesondere in der Nachkriegszeit ebenfalls eine katastrophale Ernährungssituation geherrscht hatte. Hilfe boten außerdem nicht nur diverse schnell und billig produzierte neue Broschüren, sondern auch einschlägige Tipps in Tageszeitungen und Zeitschriften.

Zu den wichtigsten Ratgebern und Autoren von Notrezepten zählte damals der populäre Küchenchef Franz Ruhm. Er war seit 1928 als Österreichs erster Radiokoch, ab 1930 als Verleger und Autor von Kochliteratur bekannt, und ab 1955/56 sollte er dann auch als Österreichs erster Fernsehkoch der auf die Hunger- und Mangeljahre folgenden „Fresswelle“ und „Wirtschaftswunderzeit“ seinen kulinarischen Stempel aufdrücken. Für seine beliebte Zeitschrift „Wiener Küche“ hatte er ab 1944 keine Druckgenehmigung mehr erhalten, aber bald nach Kriegsende begann er wieder damit, sein vorwiegend aus Hausfrauen bestehendes Publikum mit seinen Rezepten zu versorgen, zunächst über Radio, Vortragsveranstaltungen und Zeitungsbeiträge. Gerade in dieser Zeit der Nahrungsmittelnot waren seine Rezepturen sehr gefragt, denn sie galten nicht nur als schmackhaft und alltagstauglich, sondern wegen der präzisen Anleitungen auch als gelingsicher – so erschien das Risiko gering, die wenigen ergatterten Zutaten womöglich zu verschwenden. Zudem arbeitete Franz Ruhm mit dem Wiener Marktamt zusammen und konnte so rasch auf die jeweils aktuellen Lebensmittelzuteilungen reagieren. Stand etwa eine Lieferung mit Dosenhering, Trockengemüse oder Sojamehl an, so entwickelte und publizierte er sogleich die passenden Kochrezepte dafür.

Auf entsprechend großes Interesse stieß daher auch seine erste Nachkriegspublikation im eigenen Verlag: „133 Kochrezepte für 1946. Eine Sammlung von Rezepten aus schwerer Zeit“. Bereits der Titel signalisierte ohne Umschweife, dass es sich hierbei nicht um ein gewöhnliches Kochbuch handelte, sondern um einen nur temporär gültigen Behelf für diese kulinarisch so unerquickliche Zeit. Auch im Vorwort betonte er den „zeitgemäßen“ Charakter dieser Publikation: „Die vorliegende Rezeptsammlung von einfachsten und mit primitivsten Mitteln hergestellten Speisen soll nichts sein als ein Helfer in schwerer Zeit. Es wird darum auch kein Anspruch auf die weltbekannte Güte der Wiener Küche erhoben. Auf die Erzielung eines guten Geschmackes und auf größtmögliche Abwechslung der Speisen wurde jedoch nach bestem Wissen und Können Bedacht genommen.“ Die Nachfrage nach der 80 Seiten umfassenden, auf schlechtem Papier gedruckten (es herrschte damals auch ein eklatanter Papiermangel) und bescheiden gestalteten Broschüre war groß, 1947 und 1948 erschien sie in zwei weiteren aktualisierten Ausgaben.

Franz Ruhm als Erbsenbändiger

Die enthaltenen Rezepte sind typisch für die damalige Lebensmittelversorgung. Es gibt Anleitungen für das zuckerfreie Einkochen, für Teige ohne Eier, für Speisen mit Trockenei, Trockenmilch, Trockenerdäpfeln, Trockengemüse und Trockenfisch, für die Verwendung von Dosenfleisch und Dosenfisch, für fleischfreie und fleischarme Speisen, für die Herstellung von Essig aus Fallobst sowie Vorschläge für den Ersatz nicht erhältlicher Zutaten und die Behandlung verdorbener Lebensmittel. Und natürlich enthält die Broschüre Rezepte für die allgegenwärtigen und sprichwörtlich gewordenen Erbsen und Bohnen, die dieser Epoche einen ihrer populärsten Beinamen – „Erbsenzeit“ – verliehen und sogar Eingang in eine Verballhornung des Textes der österreichischen Bundeshymne gefunden haben: „Land der Erbsen, Land der Bohnen, Land der vier Besatzungszonen“.

Franz Ruhm war der vielen Hülsenfrüchte selbst zwar auch schon einigermaßen überdrüssig, er bemühte sich aber nach Kräften, für sein dankbares Publikum immer wieder neue Rezepte zu kreieren, um ein bisschen Abwechslung in das tägliche Einerlei zu bringen. Und er verabsäumte es nicht, auf die gesundheitlichen Vorteile und den hohen Nährwert von Hülsenfrüchten zu verweisen (was mit ein Grund war, warum sie so häufig zur Verteilung kamen). Selbst er konnte aber nicht verhindern, dass Erbsen, Bohnen & Co. nach der Überwindung dieser Notjahre noch lange ein denkbar schlechter Ruf anhaften sollte.

Auf eine Beschreibung seiner angeblich auch im eigenen Haushalt angewendeten Methode, mit den berühmt-berüchtigten wurmigen Erbsen zu verfahren, verzichtete Franz Ruhm in dieser Broschüre zwar, aber er gab sie gerne auf seinen Vorträgen zum Besten. Erbsen einweichen und kochen, und dann: Augen zu und durch – nämlich die Erbsen durch die Faschiermaschine, ohne sich dabei mit der sehr mühsamen Entfernung der unerwünschten Mitbewohner aufzuhalten. Das spare nicht nur Zeit, sondern liefere als Draufgabe sogar noch ein paar zusätzliche Kalorien und tierische Eiweißstoffe, so sein sarkastischer, aber durchaus pragmatisch gemeinter Kommentar dazu. Ebenfalls aus der Hülsenfrucht- und Inhaltsstoffperspektive kommentierte er mit dem ihm eigenen Galgenhumor die in der Nachkriegszeit verbreitete politische „Vergesslichkeit“ und empfahl angesichts des herrschenden Fleischmangels, dem Gehirn und damit dem Gedächtnis stattdessen mit Sojabohnen und Hefeflocken auf die Sprünge zu helfen.

Typisch für ihn waren auch Formulierungen wie diese in einem Rezept für „Falsches Hirn mit Ei“: „Falsch ist nur das Hirn, echt aber ist das Trockenei, von dem wir für 4 Portionen 6 Dekagramm nehmen“. Das vegetarische Ersatz-Hirn bestand aus „zartwürfelig“ geschnittenen Semmeln, in anderen Fällen mussten Erbsen oder Bohnen als Ersatzzutat herhalten, beispielsweise für falsche Kastanienkugeln oder für falsche Makronen. Ohne Hülsenfruchtbeigabe kam hingegen sein falsches Schlagobers aus, es bestand aus Trockenmilch, Weizenmehl, Zucker, Salz und Wasser.

Literatur:

Irene Bandhauer-Schöffmann u. Ela Hornung: Von der Trümmerfrau auf der Erbse. Ernährungssicherung und Überlebensarbeit in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Wien, in: L’Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft, H. 1/1991, S. 77-105.

Friedl Benedikt: Warte im Schnee vor deiner Tür. Tagebücher und Notizen für Elias Canetti, hg. v. Fanny Esterházy u. Ernst Strouhal, Wien 2025.

Susanne Breuss (Hg.): Die Sinalco-Epoche. Essen, Trinken, Konsumieren nach 1945 (= Ausstellungskatalog Wien Museum), Wien 2005.

Christine Nöstlinger: Glück ist was für Augenblicke. Erinnerungen, 5. Aufl. St. Pölten/Salzburg/Wien 2021.

Franz Ruhm: 133 Kochrezepte für 1946. Eine Sammlung von Rezepten aus schwerer Zeit, Wien-Purkersdorf 1946.

![Franz Ruhm, 133 Kochrezepte für 1946, Wien Museum, Inv.-Nr. 222450/1 [Hinweis: Ein Reprint der Broschüre ist im Wien Museum Shop erhältlich.]](/fileadmin/_processed_/a/9/csm_013_csm_Franz_Ruhm_133_Kochrezepte_f%C3%BCr_1946_3439e45006_ba49c6594d.webp)

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare