Beiträge von Susanne Breuss

Hauptinhalt

Susanne Breuss studierte Europäische Ethnologie, Geschichte, Philosophie und Soziologie an der Universität Wien und an der TU Darmstadt und war von 2004 bis 2023 Kuratorin im Wien Museum. Sie unterrichtet an der Universität Wien und schrieb für die Wiener Zeitung. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen historische und gegenwärtige Alltagskulturen sowie museologische Fragen.

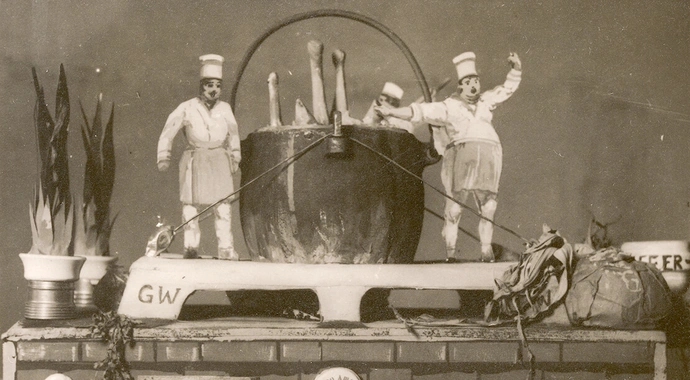

Ausschnitt aus Karneval-Album, Eintopf-Wagen: „Eintopfgericht“, Seite aus dem Album „Erster großer Karnevalszug in Wien, 19. Feber 1939. Modellaufnahmen“, Wien Museum, Inv. Nr. 78.661/6

Der „Eintopfsonntag“ in der Stadt der verwöhnten Gaumen

„Im Rathaus gab es Linsen mit Wurst“

Im nationalsozialistischen Deutschland wurde er bereits 1933 eingeführt, nach dem „Anschluss“ Österreichs gab es ihn auch in der „Ostmark“: den „Eintopfsonntag“. Vordergründig appellierte der ideologisch überhöhte neue Brauch an die Solidarität der „Volksgemeinschaft“ mit notleidenden „Volksgenossen“, tatsächlich handelte es sich um eine vor allem wirtschaftspolitisch motivierte Zwangsmaßnahme.

Lebensmittelkarten, 1945-49, Wien Museum

Ernährung nach dem Zweiten Weltkrieg

Erbsen, Trockenei und falsches Schlagobers

Im Frühling 1945 war der Zweite Weltkrieg zu Ende, es dauerte aber noch mehrere Jahre, bis es auch in der Küche wieder „friedensmäßig“ zuging. Zunächst herrschte Hunger und die Beschaffung und Zubereitung von Lebensmitteln waren äußerst mühselig.

Coverfoto (Ausschnitt) aus der Broschüre „Soziale Wohnkultur“, 1957, Wien Museum, Inv.-Nr. 208318

Soziale Wohnkultur nach dem Zweiten Weltkrieg

Kein Platz für „gschnasige“ Möbel

Vor 70 Jahren kamen die ersten SW-Möbel auf den Markt. Als Ergebnis verschiedener Initiativen und Aktionen sollten sie in der Wiederaufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg sowohl die Wohnkultur als auch die Möbelproduktion modernisieren.

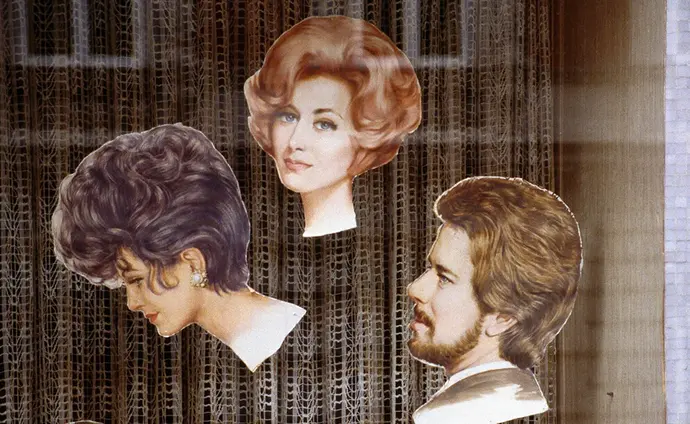

Trude Lukacsek: Friseur Buchner, 5., Margaretenstraße 106, 1991, Wien Museum, Inv.-Nr. 232007/1

Die Fotografin und Sammlerin Trude Lukacsek

Sehenswürdigkeiten des Alltäglichen

Alte Geschäftseinrichtungen, liebevoll arrangierte Auslagen, in die Jahre gekommene Schaufensterfiguren oder flott geschwungene Neonschriftzüge: Die Fotografin Trude Lukacsek dokumentiert seit fünf Jahrzehnten die vom Verschwinden bedrohten Artefakte der Wiener Alltagskultur und des anonymen Designs.

Robert Haas: Serie Böhmischer Prater, Laaer Berg, 7.6.1938, Wien Museum

Raupe, Ringelspiel und Riesenrad auf dem Laaerberg

„Die Favoritner haben nämlich auch ihren Prater“

Wohnungsreinigung oder Frühjahrsputz ohne Staubsauger? Lieber nicht, werden die meisten denken. Kaum jemand verzichtet heute auf so ein Gerät, es zählt zu den verbreitetsten Alltagsgegenständen. Seine Karriere begann vor gut 120 Jahren, in einer Zeit, in der vor allem in den großen Städten ein erbitterter Krieg gegen den Staub geführt wurde.

Elin-Staubsauger, um 1950, Wien Museum, Inv.-Nr. 239723/17, Foto: TimTom

Geschichte des Staubsaugers

Mit Vampyren und Kobolden auf Bakterienjagd

Wohnungsreinigung oder Frühjahrsputz ohne Staubsauger? Lieber nicht, werden die meisten denken. Kaum jemand verzichtet heute auf so ein Gerät, es zählt zu den verbreitetsten Alltagsgegenständen. Seine Karriere begann vor gut 120 Jahren, in einer Zeit, in der vor allem in den großen Städten ein erbitterter Krieg gegen den Staub geführt wurde.

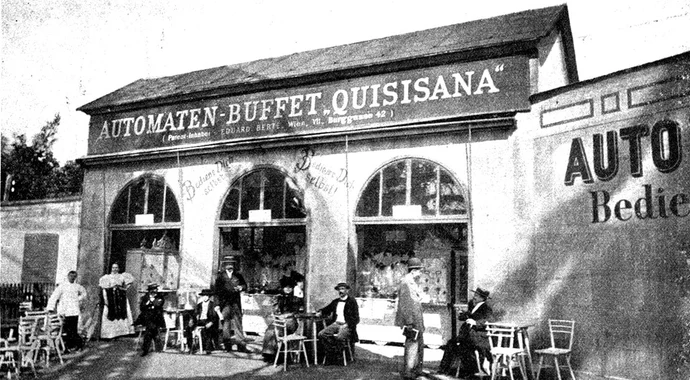

Automatenbuffet Quisisana in „Venedig in Wien“, in: Wiener Bilder, 22.8.1897, S. 11.

ÖNB/Anno

Wiens erste Verkaufsautomaten

Ware gegen Münzeinwurf

Vom Weihwasserautomaten in der Stephanskirche bis zum Automatensupermarkt – die Corona-Pandemie bescherte den Verkaufsautomaten einen starken Aufschwung. Einen ersten Boom erlebten die „selbsttätigen Warenverkäufer“ aber bereits im Wien des späten 19. Jahrhunderts.

Die Stunde, 7. September 1924 (Titelblatt, Ausschnitt), ANNÖ/ÖNB

Ganz schön revolutionär – der Bubikopf

Hauptsache Emanzipation

Vor 100 Jahren wurde der Bubikopf in Wien populär. Die neue Kurzhaarfrisur für Frauen sorgte für große Aufregung, denn sie war sehr viel mehr als eine bloß oberflächliche Modeerscheinung.

Orangenpapier „Super Oranges / Product of the Greece“ (Ausschnitt), ca. 1970/80, Wien Museum, Inv.-Nr. 158.499/50

Zur Geschichte der Zitrusfrüchte in Wien

Pomeranzenhäuser und Lemonimenscher

Jahrhunderte lang waren sie ein exotischer Luxus für eine schmale Oberschicht, heute sind sie selbstverständlicher Bestandteil der täglichen Ernährung: Orangen und Zitronen.

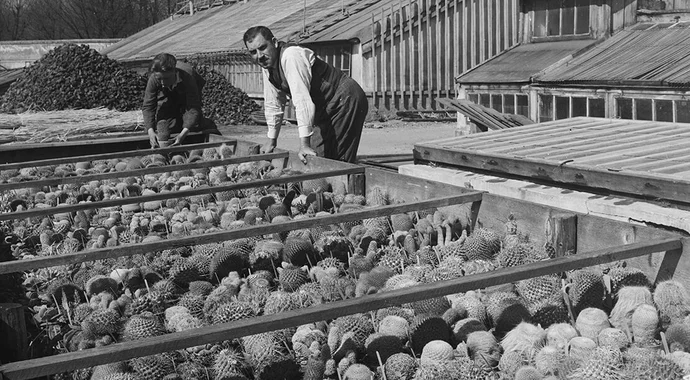

Palmenhaus in Schönbrunn, 1930, Foto: ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Die Kakteenmode der Zwischenkriegszeit

Verjazzte Botanik

In den 1920er und 1930er Jahren wurde Wien von einem regelrechten Kakteenfieber erfasst. Wohin man auch blickte, überall tauchten plötzlich diese stacheligen Exoten auf: in der Kunst, Literatur und Musik ebenso wie in der Wohnkultur, Mode und Reklame, im Vereins- und Ausstellungswesen oder in der Zuckerbäckerei.