Die Stunde, 7. September 1924 (Titelblatt, Ausschnitt), ANNÖ/ÖNB

Hauptinhalt

Ganz schön revolutionär – der Bubikopf

Hauptsache Emanzipation

„Lange Zeit hat sich Wien den kurzen Haaren widersetzt, bis es dieser neuesten Mädchenfrisur rettungslos verfallen ist“ – so hieß es im August 1923 in der IllustriertenKronen-Zeitung. Bei den erwachsenen „Mädchen“ sollte es noch ein paar weitere Monate dauern, bis sie sich in größerer Zahl dem neuen Trend ergaben und ihre Haare „wie Buben“ trugen. Nachdem er sich in den Jahren davor nur langsam angeschlichen hatte, war der Bubi- oder Bubenkopf ab 1924 auch in Wien nicht mehr zu bremsen. Vom vereinzelten Phänomen wurde er zum viel diskutierten und heftig umstrittenen Massenphänomen. Man begegnete ihm überall, kaum jemand blieb unberührt, und er war Stadtgespräch. Außer den üblichen Verdächtigen aus der Welt der Schönheit und Mode beteiligten sich daran auch Vertreter aus Politik, Kunst und Kultur, Kirche, Medizin, Sport oder Wirtschaft. Eine wesentliche Rolle spielten auch die boomenden Massenmedien: Egal, ob Tageszeitung, Illustrierte, Film, Rundfunk oder Reklame, sie alle boten dem Bubikopf eine Bühne.

Während sich die modisch impulsgebenden Metropolen New York, London und Paris schon einigermaßen an die kurzhaarigen Frauen gewöhnt hatten, sorgten sie in Wien noch für enormes Aufsehen. 1924 explodierte hier förmlich die Medienberichterstattung zum Thema, und es war das Jahr, in dem sich das zunächst ziemlich zurückhaltende Friseurgewerbe intensiv und systematisch mit den handwerklichen und geschäftsmäßigen Auswirkungen des neuen Frisurenphänomens zu beschäftigen begann. Ab 1924 entdeckten auch zahlreiche Kunstschaffende unterschiedlicher Genres den Bubikopf als reizvolles und ergiebiges Sujet für sich. So komponierte Hermann Leopoldi gemeinsam mit Robert Katscher einen Foxtrott für einen Text von Wauwau (= Theodor Waldau): Jede Gnädige, jede Ledige trägt den Bubikopf so gern wurde schnell zu einem beliebten Schlager.

Warum aber war die neue Frisur überhaupt so ein „heißes“ Thema? Der Grund lag vor allem in der Radikalität, mit der sie die bis dahin gültigen Vorstellungen von Weiblichkeit in Frage stellte. Bis dahin hatten langes Haar und Weiblichkeit eine äußerst stabile Einheit gebildet: Es galt als „natürliches“ Kennzeichen des weiblichen Geschlechts, als wesentliches Element weiblicher Schönheit und erotischer Anziehungskraft. Nur selten im Lauf der Geschichte hatten Frauen Kurzhaarfrisuren getragen, und sie waren nie ein Massenphänomen. So fand um 1800 die Frisur à la Titus nicht nur bei Männern, sondern auch bei manchen Frauen einen gewissen Anklang. Um 1900 schnitten sich einige der ersten Frauenrechtlerinnen und Feministinnen die langen Haare ab, um ihren Emanzipationsbestrebungen und ihrer Kritik an den herrschenden Weiblichkeitsnormen Ausdruck zu verleihen. Ebenso plädierten die ersten Verfechterinnen des Frauensports für eine praktischere und pflegeleichtere Kleidung und Haartracht.

Wie diese emanzipatorischen Ansätze sollte der Erste Weltkrieg wesentliche Impulse für die spätere Durchsetzung der weiblichen Kurzhaarfrisur liefern. Viele Frauen mussten nun als Ersatz für die an der Front befindlichen Männer in für sie ungewohnten „männlichen“ Arbeitsbereichen einspringen. Dabei erwiesen sich die komplizierten langen Kleider und Haare oft als hinderlich, weshalb beide tendenziell kürzer und in der Fasson einfacher wurden. Die Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit führte außerdem durch jahrelange Mangelernährung, Hungersnöte und grassierende Infektionskrankheiten wie die Spanische Grippe bei vielen Frauen zu Haarausfall und anderen Haarproblemen. Um den jämmerlichen Relikten der einstigen Pracht beizukommen, half dann oft nur noch die Schere.

Nachdem das Ende der Monarchie und die Ausrufung der Republik dann auch noch gravierende rechtliche und soziale Änderungen für die Frauen mit sich brachten (u.a. das Frauenwahlrecht und neue Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten), war die Zeit reif für ein neues Frauenleitbild. Unter dem Schlagwort „neue Frau“ verstand man einen modernen Frauentypus für das demokratische 20. Jahrhundert, der seine Interessen und Betätigungsfelder nicht mehr ausschließlich auf Haushalt, Ehe und Familie sowie angestammte Sparten der Erwerbsarbeit beschränkte, sondern auch eigene Lebensperspektiven entwickelte und bisher männliche Sphären eroberte. Das sollte sich auch im äußeren Erscheinungsbild zeigen: Die „neue Frau“ war nicht nur emanzipiert, selbstbewusst und berufstätig, sondern auch schlank, sportlich, jugendlich, modisch und gepflegt.

Zu ihren wichtigsten äußeren Merkmalen avancierten kurze Kleider und kurze Haare. Der Bubikopf galt vielen sogar als das bedeutendste Zeichen der neuen Frauen, da er einen harten Bruch mit dem früher üblichen weiblichen Erscheinungsbild bedeutete. Ursprünglich meinte dieser Begriff die von Frauen getragene Frisur kleiner Buben, die sich durch mehr Länge, Volumen und Weichheit von den härter und strenger fassonierten Herrenschnitten unterschied. Er etablierte sich aber bald als ein Sammelbegriff für die verschiedenen Arten weiblicher Kurzhaarfrisuren, die in den 1920er Jahren aufkamen. Während manche noch darauf hofften, dass es sich beim Bubikopf nur um eine rasch vorübergehende Modekapriole handeln möge, erkannten die hellsichtigen Zeitgenossen bereits das revolutionäre Wesen dieser Frisur und verstanden sie als Ausdruck der umwälzenden Modernisierungs- und Demokratisierungsprozesse nach dem Weltkrieg.

Eben weil der Bubikopf kein bloßes Mode- und Oberflächenphänomen war, vermochte er dermaßen aufzuregen und zu polarisieren. Das Dafür und Dagegen wurde heftig diskutiert, in der Öffentlichkeit ebenso wie im Privaten. Die Stunde konstatierte im September 1924: “Es gibt wohl keine Familie, die nicht zum Kampfplatz geworden wäre“. Dabei beschränkte sich die Bubikopfgegnerschaft nicht immer auf verbale Attacken, sie äußerte sich fallweise sogar in Form von Scheidungs- und Familiendramen, Arbeitsplatzkündigungen, Vereinsausschlüssen und Betretungsverboten (zum Beispiel in Kirchen). Es gehörte also ein gewisser Mut dazu, sich als Mädchen oder Frau die Haare kurz zu schneiden – die Folgen konnten durchaus unangenehm und gravierend sein.

So manche Frau, zumal, wenn sie bereits fortgeschrittenen Alters war, zögerte auch deshalb, weil es ihr selbst schwerfiel, sich emotional von den verinnerlichten alten Schönheits- und Weiblichkeitsnormen zu lösen. Im Jänner 1924 brachte das Neue Wiener Journal einen Beitrag mit dem Titel „Die Metamorphose der modernen Frau“, in dem ausführlich dieser schwierige Prozess des Übergangs beschrieben wurde, der mit dem Abschneiden der Haare verbunden sein konnte: „Das ist nicht so einfach, wie die meisten Menschen glauben: Man nimmt eine Schere, schneidet den Zopf ab und der Pagenkopf ist fertig. Es dauert schon eine Weile, bis eine Frau sich zu dem Entschluß durchringt, ihr Haar auf dem Altar der Mode zu opfern.“

Nach dem Schnitt sei sie jedenfalls nicht mehr die alte: „Auf einmal schüttelt sie ganz burschikos den von der Haarlast befreiten Kopf – erste Bewegung des neuen Menschen, dessen äußere Verwandlung auch schon bis zu gewissen Grenzen eine innerliche nach sich zieht.“

Beim Bubikopf ging es also nicht in erster Linie um modeimmanente und rein ästhetische Fragen, sondern mehr um gesellschaftliche Grundsatzfragen. Die Argumente der Befürworter und der Gegner drehten sich vor allem um Weiblichkeitsvorstellungen und Geschlechterordnungen, aber auch um Modernisierung und Rationalisierung, Tradition und Fortschritt, Moral und Anstand, Politik und Religion, Hygiene und Gesundheit, Körperkultur und Sport, Wirtschaft und Berufsleben. Ablehnend äußerten sich zwar besonders Männer, aber auch unter den Frauen gab es nicht nur Befürworterinnen. Hinsichtlich des Alters gab es ebenfalls deutliche Unterschiede: Bei jüngeren Personen war die Einstellung zum Bubikopf tendenziell positiver als bei älteren. Manchen galt zudem die Kurzhaarfrisur als Vorrecht der Jugend und als unpassend für ältere Frauen.

Scharfe Kritik am Bubikopf kam insbesondere aus konservativen, reaktionären, deutschnationalen und klerikalen Kreisen. Im Zentrum stand dabei der Vorwurf, der Kurzhaarschnitt sei „unweiblich“ und verstoße gegen die „natürliche“ beziehungsweise „göttliche“ Bestimmung der Frau, zumindest aber gegen die „guten Sitten“ und den „guten Geschmack“. Die Angst vor einer drohenden „Vermännlichung“ ging um, vor allem die sehr „herrenmäßig“ wirkenden Schnitte, die Mitte der 1920er Jahre aufkamen, wurden als skandalös und unschön empfunden – wohl auch deshalb, weil die Frauen, die sie trugen, oft ein ungewöhnliches Leben führten, zum Beispiel als Künstlerinnen arbeiteten oder queere Beziehungen pflegten. Klar war jedenfalls, dass es bei der Ablehnung des Bubikopfs nicht nur um die äußere Erscheinung der Frau, sondern auch um ein unerwünschtes Verständnis von Weiblichkeit ging. Vor allem von nationalsozialistischer Seite erfuhr der Bubikopf zusätzlich noch völkische und rassistische Zuschreibungen: Er galt als „undeutsch“ und es kursierten Slogans wie „Jüdisch ist der Bubikopf, arisch nur der Gretelzopf“ oder „Nur das Judenmädel trägt einen Bubischädel“.

Die Befürworter des Bubikopfs fanden sich nicht nur auf der Seite der modebewussten Damen, die einfach nur nach dem neuesten Schrei frisiert sein wollten, oder auf der Seite der Sportgirls, die für ihre Aktivitäten eine praktische Frisur bevorzugten. Manche Frauen hatten wegen dem Gewicht ihrer schweren, langen Haare unter Kopfschmerzen gelitten oder sich in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt gefühlt – für sie war die Kurzhaarfrisur eine Befreiung von körperlichen Beschwerden. Insgesamt waren es vor allem die modern und fortschrittlich gesinnten Bevölkerungskreise, die dem Bubikopf gegenüber positiv eingestellt waren. Er entsprach ihren gesellschafts-, kultur- und sozialpolitischen Vorstellungen, dem von ihnen präferierten sachlichen, rationellen und hygienischen modernen Lebensstil und den neuen Aufgaben und Interessen der Frau.

Mondäne (Originaltitel: „Spanischer Shawl“), Keramikfigur aus der Manufaktur Goldscheider, Bildhauer: Josef Lorenzl, um 1928/29, Wien Museum, Inv.-Nr. 182096

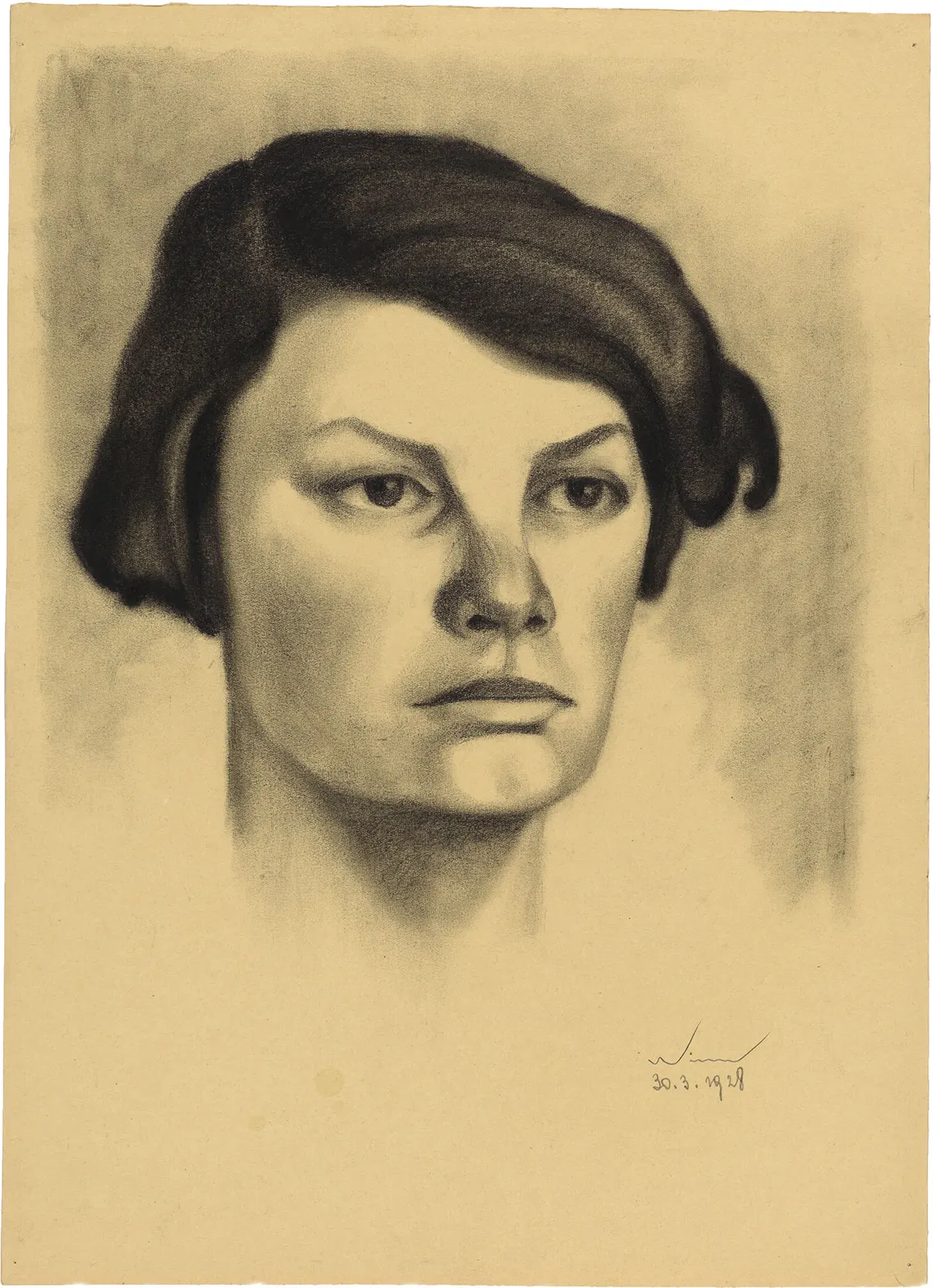

Zum Teil explizit begrüßt wurde der Bubikopf in den sozialdemokratisch und kommunistisch geprägten Milieus, er passte gut zu ihrem eher versachlichten Frauenbild und zum Ideal der Kameradschaft zwischen den Geschlechtern. Ernst Fischer bezeichnete den Bubikopf 1928 in der sozialdemokratischen Arbeiter-Zeitung anlässlich des zehnjährigen Republikjubiläums als eine republikanische Institution und als Zeichen der neuen Zeit: „Der Bubikopf hat gesiegt“, ebenso wie die Republik. Bemerkenswert in diesem parteipolitischen Zusammenhang erscheinen auch die zahlreichen Darstellungen von Frauen mit Bubikopffrisuren im Werk des sozialdemokratischen Künstlers Karl Wiener (1901-1949) – in den Sammlungen des Wien Museums finden sich viele Beispiele dafür.

Ein spezieller Fall hinsichtlich pro oder contra Bubikopf war das damals noch vorwiegend von Männern geprägte Friseurgewerbe. Hier trafen männliche Vorstellungen von Weiblichkeit und berufsspezifische Interessenslagen aufeinander. Beides zusammen führte bei so manchem Vertreter dieser Profession zunächst zu einer Ablehnung des Bubikopfs. Offenbar stellte er zu viele Gewohnheiten und Gewissheiten auf einmal in Frage. Den umstürzlerischen Charakter der neuen Frisur konstatierte etwa die Neue Wiener Friseur-Zeitung am Neujahrstag 1925: „Ist nicht die jetzige Mode vielmehr eine Revolution, eine Epoche, und keine Mode?“ Eine ausgesprochen positive Haltung gegenüber dieser Revolution nahm die Fachgruppe der Friseure innerhalb des Verbands sozialdemokratischer Gewerbetreibender ein – für sie galt: „Bubikopf ist Trumpf!“

Wie sehr der Bubikopf auch innerhalb des Friseurgewerbes für Kontroversen sorgte, zeigt folgendes Beispiel, bei dem noch die Faktoren Geschlecht und Alter dazukommen: Sigmund Pessl, ein prominenter Friseur mit elegantem Salon auf der Kärntner Straße, zählte anfangs noch zu den ausgewiesenen Skeptikern. Bisher als innovativer und wegweisender Friseur bekannt, befürchtete er nun den Ruin des Geschäfts, weil er beim kurzen Frauenhaar keine Möglichkeit für eine haarkünstlerische Betätigung zu erkennen vermochte. Seine deutlich jüngere, später von ihm geschiedene Gattin Helene, ebenfalls sehr erfolgreich im Friseur- und Schönheitsgewerbe tätig, profilierte sich hingegen als engagierte Befürworterin des Bubikopfs. Sie verstand ihn als adäquaten Ausdruck moderner Weiblichkeit, und sie veröffentlichte nicht nur in den heimischen Medien zahlreiche Artikel zum Thema, sondern auch eine Monografie im Berliner Ullstein Verlag.

Da immer mehr Frauen einen Bubikopf begehrten, musste sich das Friseurgewerbe aber zwangsläufig mit der neuen Situation arrangieren. Im Oktober 1924 hieß es in der von einem bekannten Wiener Friseur herausgegebenen Fachzeitschrift Internationale Frisierkunst und Mode einlenkend: „Das lange Haar der Frau ist gewiß ein schönes Geschlechtsmerkmal, ein Schmuck, den der Mann nur ungern vermißt an ihr, aber nichtsdestoweniger muß man neidlos zugeben, daß vielen Gesichtchen der Bubi- oder Pagenkopf reizend paßt und diesen eine eigenartige Note verleiht.“ Nur wenige Friseure waren von Anfang an überzeugt, dass der Bubikopf keine Bedrohung für ihr Geschäft darstellen, sondern neue Einnahmequellen mit sich bringen werde. Viele fühlten sich überfordert, weil es ihnen an Erfahrung im Schneiden von Frauenhaar mangelte, bisher hatten sie es ja in erster Linie kunstvoll frisiert und geformt. Nun waren neue Schnitttechniken und ästhetische Parameter erforderlich, und man musste überlegen, wie die zunehmende Popularität des Bubikopfs für die eigenen geschäftlichen Interessen zu nutzen sein könnte.

Eine gewinnfördernde Strategie war, einfache Kurzhaarfrisuren wie den glatten Pagenkopf zu vermeiden. Stattdessen wurden aufwendigere und arbeitsintensive Varianten mit Locken, Wellen und Verzierungen propagiert, für die man mehr Geld verlangen konnte. Der Kundin gegenüber wurde argumentiert, dass nur so die kurzen Haare „weiblich“ wirken und zu den weichen Konturen speziell des Wiener Frauengesichts passen würden. In die gleiche Richtung zielte die Propagierung von diversen künstlichen Haarteilen (deren Anfertigung damals noch ein Teil des Friseurhandwerks war) als Ergänzung zum Bubikopf. Mit ihnen konnten sich die untertags sachlich, sportlich und modern auftretenden Damen für Abendveranstaltungen und festliche Anlässe einen stärker traditionell weiblich wirkenden Touch applizieren.

Nach einigen Anlaufschwierigkeiten sollte das Friseurgewerbe vom Bubikopf letztlich profitieren. Durch ihn wurden die Frauen überhaupt erst zu regelmäßigen Friseurkundinnen. Ihre langen Haare hatten sich viele selbst frisiert oder vom Dienstpersonal herrichten lassen. Ein passabler Kurzhaarschnitt war aber weitaus schwieriger selbst zu bewerkstelligen, ihn vertraute man doch lieber den Professionisten an. Und sollte das Haar kurz bleiben, musste es natürlich immer wieder nachgeschnitten werden.

Literatur und Quellen

Bobed hair – der Bubenkopf, in: Illustrierte Kronen-Zeitung, 31.8.1923, S. 5.

Susanne Breuss: „Die Frau des 20. Jahrhunderts hat einen Bubikopf“. Kurze Haare als Zeichen moderner Weiblichkeit, in: Dies. (Hg.): Mit Haut und Haar. Frisieren, Rasieren, Verschönern (Ausstellungskatalog Wien Museum), Wien 2018, S. 333-353.

Ein Ausblick auf die Mode, in: Internationale Frisierkunst und Mode, Oktober 1924, S. 164-168.

Ernst Fischer: Die junge Republik, in: Arbeiter-Zeitung, 11.11.1928, S. 18.

E.T.: Die Metamorphose der modernen Frau. Wie ein Pagenkopf entsteht, in: Neues Wiener Journal, 24.1.1924, S. 8.

Für und gegen den Bubikopf. Eine wichtige Debatte, in: Die Stunde, 7.9.1924, S. 3-4.

Neue Wiener Friseur-Zeitung, 1.1.1925, S. 23.

Helene Pessl: Der Bubikopf und seine Pflege, Berlin 1927

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare