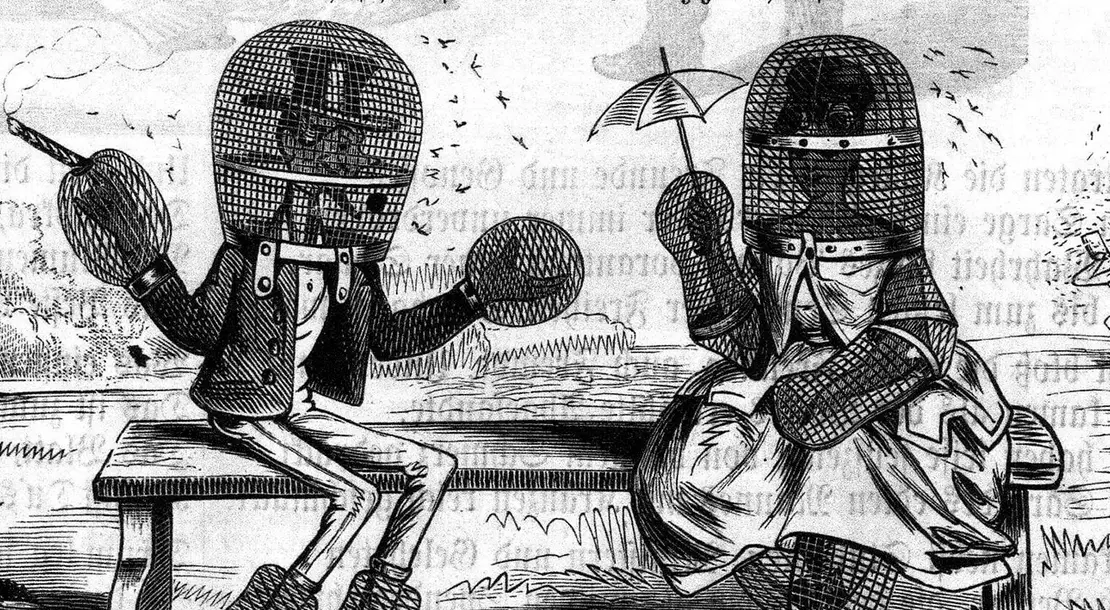

Karikatur zur Gelsenplage im Prater in der Zeitschrift Kikeriki vom 4. Juni 1868, ANNO/ÖNB

Hauptinhalt

Gelsen, Tigermücken und Co

Ein Stich als Visitenkarte

Sie waren schon in früheren Zeiten eine Plage und wurden Biester genannt. Und auch heutzutage kennt man sie von lauen Sommerabenden und Reisen, wo sie oft und gern als unerwünschte Gäste auftreten. Die Rede ist von Gelsen. Während heute gebietsfremde Stechmückenarten zusätzliche Herausforderungen bergen, war es einst die schier riesige Zahl an Gelsen, die sie in der warmen Zeit zu einer Landplage mitten in der Stadt machten. Das zeigt ein Blick in die Zeitungslandschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, als gelsenstarke Jahre vom Feuilleton gerne schmissig als „Gelsenjahre“ postuliert wurden. Ein solches gab es etwa 1868 infolge starker Regengüsse und eines daraufhin lang anhaltenden hohen Wasserstandes. Besonders lästig waren die geflügelten Plagegeister in den unregulierten Augebieten, im Weißgerberviertel, in Zwischenbrücken, der Brigittenau und Leopoldstadt, aber auch im Belvedere- und im Volksgarten blieb man nicht verschont. Wie die Tageszeitung Die Presse unter dem Titel Frühlings-Pikanterie zu berichten wusste, führten Spaziergänger:innen im Prater und im Stadtpark „förmliche Schlachten mit den Gelsen“, mussten jedoch schließlich als die Klügeren nachgeben und verwundet den Rückzug antreten, denn in nur wenigen Minuten zierten den zartesten Teint hochanschwellende Beulen. Selbst Tabakrauch – ein häufig beschworenes Abwehrmittel – half nichts. Allem Anschein nach gab es, so das saloppe Resümee der Presse, „in der Gelsenfamilie emancipirte Exemplare“, die „der Havana nicht aus dem Wege“ gehen wollten. Ein untrügliches Zeichen der Gelsenplage stellten auch die unteren Flächen der Gaslaternen dar, in denen oft Hunderte von verbrannten Gelsen lagen. All die Frühlingslust wurde durch diese Plagegeister „verbittert“.

Als Abhilfe bot der für sein Insektenpulver Zacherlin bekannte Fabrikant Johann Zacherl in einer Annonce im Juli 1868 „J. Zacherl’s Gelsen-Tinktur“ an. Aber auch andere Maßnahmen wurden im Laufe der Zeit immer wieder als Mittel der Wahl vor und nach einem Gelsenstich in Zeitungen beworben. 1830 beispielsweise empfahl man Chlor als „ein sicheres Mittel gegen Gelsen, Fliegen ec“. Idealerweise sollten Wirte diesen Wirkstoff im Prater, in der Brigittenau und in Gegenden an Flüssen, „wo sich bekanntlich diese abscheulichen Insekten am meisten einfinden“, in Gläsern auf Tischen aufstellen. Aber auch das Einreiben mit stark riechenden Fettsubstanzen, mit Salmiakgeist und Karbolseife wurde regelmäßig thematisiert. Auf ein altbewährtes Mittel setzte die Morgen-Post im Juli 1883, indem sie ein Loblied auf den Fächer anstimmte: „Die vorzüglichste Waffe ist selbstredend der Fächer. Alles fächelt […]; das Nächstbeste wird eben zum Fächer verwendet, die Sonn- und Regenschirme, die Taschentücher, Zeitungsblätter, Zweige und damit wird rastlos hin und her geweht, so daß Alles die monotone Bewegung des Fächelns übt.“ Die Wiener Landwirtschaftliche Zeitung wiederum stellte 1892 – als Antwort auf eine Leseranfrage – das in Amerika und Italien verbreitete „Mosquitonetz“ über dem Bett vor. Da der Gebrauch solcher Netze hierzulande allerdings unüblich und der Kauf schwer möglich war, wurde empfohlen, einen Ersatz „durch Gardinen von ausgewaschenem, also nicht appretiretem Tull anglais oder Brüsseler Tüll“ herzustellen. Für das Gesicht propagierte die Zeitung einen „Gaze- oder Tüllschleier, der außerhalb der Hutkrempe angebracht, um den Nacken oder Hals aber durch eine Schnur leicht angezogen und für Raucher mit einer kleinen Klappe zum Einführen der Cigarrenspitze versehen“ sein sollte.

Zu den „Vampiren“ der Donau-Auen zählte, worauf die Zeitungen immer wieder hinwiesen, die „gemeine Stechmücke oder Gelse“. Gefährliche Mückengattungen wie Anopheles, die Überträgerin des Malariaerregers, kamen in Wien nicht vor, sehr wohl aber in anderen Regionen der Monarchie, etwa an der Adria. Auf Brioni beispielsweise, einer Inselgruppe, die 1893 von dem Wiener Unternehmer Paul Kupelwieser gekauft wurde, stellte die Malaria eine ständige Bedrohung dar. Erst unter Mithilfe des Mediziners und Malariaforschers Robert Koch und nach aufwendigen Landarbeiten zur Trockenlegung von Wassertümpeln konnte die Inselgruppe um 1900 fast gänzlich malariafrei gemacht und damit die Möglichkeit zum Ausbau Brionis zu einem modernen Ferienresort geschaffen werden.

Auf humoristische Weise fand die Last der stechenden Plagegeister in Satirezeitungen sowie in Gedichten und Spottliedern Widerhall. 1880 witzelte die Satirezeitschrift Kikeriki über „Die Gelsenqual im Prater“: „Denn in den Auen, Wiesen / Gibt’s Gelsen ohne Zahl, / Und Wen sich die erkiesen, / Der leidet Höllenqual!“

So heiter, teils auch genervt die lästigen Seiten des Sommers in Form von Gelsen in Wiener Zeitungsberichten und Parodien thematisiert wurden, so oft wurde ihre harmlose Seite betont. Gerade in Bezug auf die gesundheitlich unbedenkliche Facette der Stechmücken hat sich die Situation in den letzten Jahren aber auch in unseren Breiten geändert. Gelsen können je nach Art und Verbreitungsgebiet eine Vielzahl von – teils schwerwiegenden – Krankheiten übertragen. Und diese Verbreitungsgebiete ändern sich in Folge der Globalisierung und weltweiten Vernetzung von Handel und Reiseverkehr sowie durch klimawandelbedingte Veränderungen zunehmend. Das betrifft auch Österreich und Wien. Über den Transport zu Land, Luft und Wasser sind Krankheitserreger und ihre Überträger oft als „blinde Passagiere“ unterwegs. Hinzu kommen wärmere Temperaturen und mildere Winter als Folge des Klimawandels, die es wärmeliebenderen Arten, etwa aus tropischen Gebieten, erleichtern, in unseren Gefilden Fuß zu fassen. Große mediale Aufmerksamkeit und allgemeine Bekanntheit erlangten dabei gebietsfremde Stechmückenarten, die es auf diese Weise bis zu uns geschafft haben und Fragen nach damit verbundenen Gesundheitsrisiken aufwerfen. Während ausgefallene Namen wie Dengue-, Chikungunya-, Zika-Viren eher an Warnhinweise in Zusammenhang mit tropischen Fernreisen denken lassen, gibt es doch einen gemeinsamen potenziellen Überträger (Vektor), der seit einigen Jahren auch hierzulande und in Wien prominent vertreten ist: die Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus). Wie der Name schon verrät, stammt die Stechmücke mit charakteristisch schwarz-weißer Musterung ursprünglich aus den asiatischen Tropen und Subtropen. 2012 wurde sie erstmals in Österreich nachgewiesen, 2022 bereits in allen Bundesländern. Insbesondere in Wien und Graz gibt es mittlerweile Populationen, die aufgrund der wärmeren Bedingungen im städtischen Raum den Winter überdauern können. Die sechsbeinigen Passagiere reisen mitunter aber auch im Fernverkehr mit, sodass sich in Wien beispielsweise im südöstlichen Grüngürtel der Stadt oder an Haltestellen von Fernbussen „beliebte“ Einschleppungspunkte finden.

Ein Umstand, der den Tigermücken entgegenkommt und ihre Ausbreitung in der Stadt fördert, sind zudem ihre geringen Anforderungen an ihren Lebensraum. Sie begnügen sich mit kleinsten Wasserstellen zur Eiablage und finden daher selbst im regulierten, urbanen Siedlungsraum ein breites Angebot. Von Pflanzenuntersetzern, Regentonnen, Kübeln, Gießkannen, Dosen, Flaschen, Vogeltränken bis hin zu im Freien gelagerten Autoreifen kommt ihnen alles gelegen. Zu diesen sogenannten Container-brütenden Arten zählen auch die Japanische Buschmücke sowie die Koreanische Buschmücke, die sich mittlerweile ebenfalls in Österreich wohlzufühlen beginnen. Eine geeignete Methode, um die Ausbreitung dieser stechenden Insektenarten einzudämmen, ist daher, derartige potenzielle Brutstellen regelmäßig zu entleeren oder abzudecken.

Aber was bedeutet das alles nun in Bezug auf Gesundheitsrisiken? Bisher sind keine im Inland erworbenen Infektionen mit Dengue-, Chikungunya- oder Zika-Viren bekannt. Beispiele aus anderen europäischen Ländern, wie etwa Chikungunya-Ausbrüche in Italien, Frankreich oder Spanien, zeigen aber, dass bei einer weiteren Ausbreitung und Etablierung der Tigermücke und anderer Vektoren das Risiko für solch unerfreuliche Szenarien auch hierzulande steigt. Daher sind insbesondere Überwachung (Monitoring) und gezielte Vorsorgemaßnahmen aktuell als zentrale Maßnahmen zu sehen. Neben einem landesweiten Monitoring steht seit 2018 auch der Flughafen Wien-Schwechat diesbezüglich unter besonderer Beobachtung, um „Problempassagiere“ in Gestalt gebietsfremder Gelsen frühzeitig zu identifizieren.

Ein anderes Beispiel ist das West-Nil-Virus, das zum Beispiel in Zugvögeln weite Strecken zurücklegt. Hierzulande ist allerdings die heimische Gemeine Gelse der bedeutendste Überträger. Da diese bekanntlich bei uns sehr weit verbreitet ist, kommt es auch in Österreich zu Ansteckungen und Erkrankungen. Das Risiko dafür ist im Moment sehr gering, und rund 80 Prozent der Infektionen verlaufen ohne Symptome. Nur in Einzelfällen können schwerere Formen der Krankheit auftreten. So gab es zwischen 2010 und 2022 in Österreich insgesamt 55 erworbene und bestätigte Fälle von West-Nil-Fieber. Wien zählt allerdings laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) neben Niederösterreich und dem Burgenland zu den wahrscheinlicheren Ansteckungsorten, wodurch die Beliebtheitswerte unserer „Haus und Hof“-Gelse sicher nicht zunehmen werden.

Im Blick zu behalten sind auch einzellige Parasiten mit dem exotischen Namen „Leishmanien“, die sich in Immunzellen ansiedeln und diese letztlich zerstören. Die in unterschiedlichen Formen auftretende Krankheit wird als Leishmaniose bezeichnet. Sie kann leichte oder schwere Verläufe nehmen und Haut, Schleimhaut oder auch innere Organe betreffen. Leishmanien kommen im Mittelmeerraum vor und werden durch Tiere wie Hunde nach Mitteleuropa verschleppt, wobei vor allem illegale Hundetransporte ein Risiko darstellen. Die Sandmücken, die als Überträger – so auch auf den Menschen – fungieren, gibt es auch in Österreich. Durch den Klimawandel ist mit einer Zunahme dieser Populationen und damit der Gesundheitseffekte zu rechnen.

Was all diese Beispiele zeigen: Menschliche Aktivitäten und Umweltveränderungen haben weitverzweigte, im Detail allerdings schwer vorhersagbare Auswirkungen auf Infektionszyklen und bergen steigende Gesundheitsrisiken. Schreckensszenarien heraufzubeschwören ist nicht angebracht, um den beschriebenen Entwicklungen gegenzusteuern. Vielmehr geht es um Vorsorge und wirksames Handeln. Und zu diesen Maßnahmen gehören ganz grundlegend der Schutz des Klimas und der Erhalt funktionierender Ökosysteme.

Dieser Artikel stammt aus dem Buch „Klima wandelt Wien“. Darin gibt es 20 weitere Beiträge von Astrid Göttche und Hans-Peter Hutter zu lesen, die klimarelevante Themen historisch und naturwissenschaftlich betrachten.

„Klima wandelt Wien“ ist im Leykam Verlag erschienen und im Shop des Wien Museums sowie im Buchhandel erhältlich.

Literatur:

Literatur historisch

O. A.: Buntes aus der Zeit, in: Allgemeine Theaterzeitung und Originalblatt für Kunst, Literatur und geselliges Leben, 3.8.1830, S. 380 (S. 4).

O. A.: Frühlings-Pikanterie, in: Die Presse, 4.6.1868, Beilage Lokal-Anzeiger, S. 1.

O. A.: Gelsenplage, in: Neues Wiener Tagblatt, 4.6.1868, S. 4.

O. A.: Gelsenplage, in: Morgen-Post, 5.6.1868, S. 2.

O. A.: Karikatur „Für Liebende“, in: Kikeriki. Humoristisches Volksblatt, 4.6.1868, S. 2.

Annonce „J. Zacherl’s Gelsen-Tinktur“, in: Kikeriki. Humoristisches Volksblatt, 9.7.1868, o. S. (S. 6).

O. A.: Schwierige Aufgaben, in: Kikeriki. Humoristisches Volksblatt, 15.8.1878, o. S. (S. 3).

O. A.: Der Fächer, in: Morgen-Post, 23.7.1883, S. 2.

O. A.: Die Gelsenqual im Prater, in: Kikeriki. Humoristisches Volksblatt, 9.9.1880, o. S. (S. 2).

H. v. Manner: Schutz gegen Mücken- (Gelsen-) Stiche, in: Wiener Landwirthschaftliche Zeitung, 20.7.1892, S. 473 (S. 3).

F. A. Bacciocco: Gelsen, in: Wiener Zeitung, 12.9.1897, S. 9ff.

Mevisto: Gelsen, in: Die Stunde, 20.7.1926, S. 5.

O. A.: Gelsen, die Vampire unserer Donau-Auen, in: Illustrierte Kronen-Zeitung, 22.8.1932, S. 2f.

O. A.: Wen es juckt, in: Illustrierte Kronen-Zeitung, 21.7.1935, S. 6.

Peter Hammerschlag: Die Gelsen singen (Fassung I + Fragment), INC: Jetzt komm, mein liebes Schatzerl!, Typoskript, Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien, Teilnachlass Peter Hammerschlag, 25/W97/1.

Peter Hammerschlag: Schwipslied der Gelsen (Fassung II), INC: Gisela, komm mein Schatzerl, Typoskript, Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien, Teilnachlass Peter Hammerschlag, 25/W97/2.

Peter Hammerschlag: Das ist das kleine Gelsen-Lied, INC: Im Freibad gibt es Felselein, Typoskript, Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien, Teilnachlass Peter Hammerschlag, 25/W82.

Harry Weber (Musik), Salpeter – Hanns Haller (Worte): Das herrlichste Leb’n hab die Gelsen (Walzerlied), abgedruckt in: Tonfilm. Theater. Tanz. Wiener Musik- und Theaterzeitung 5 (1937) 9, S. 8f.

Literatur umweltmedizinisch

Austrian Panel on Climate Change (APCC) (2018): Gesundheit, Demographie und Klimawandel (SR18/SRGesundheit), ccca.ac.at/wissenstransfer/apcc/special-reports/srgesundheit.

Bakran-Lebl K, Zittra C, Harl J, Shahi-Barogh B, Grätzl A, Ebmer D, Schaffner F, Fuehrer HP (2021): Arrival of the Asian tiger mosquito, Aedes albopictus (Skuse, 1895) in: Vienna, Austria and initial monitoring activities. Transbound Emerg Dis. 68: 3145–3150.

D'Amore C, Grimaldi P, Ascione T, Conti V, Sellitto C, Franci G, Kafil SH, Pagliano P (2023): West Nile Virus diffusion in temperate regions and climate change. A systematic review. Infez Med. 31: 20–30.

Deutsches Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten (DNTDs) (2023): Vektorassoziierte Infektionskrankheiten im Klimawandel. Möglichkeiten und Grenzen von Modellierungsansätzen zur Risikobewertung, docs.dpaq.de/19299-web_dntds_langfassung_studie_2023_wmd_3mm.pdf.

Hutter H-P (Hg.) (2022): Gesundheit in der Klimakrise. Auswirkungen. Risiken. Perspektiven (Aspekte der Wissenschaft), 2. Aufl., Wien.

Schindler S, Rabitsch W, Essl F, Wallner P, Lemmerer K, Follak S, Hutter H-P (2018): Alien species and human health: Austrian stakeholder perspective on challenges and solutions. International Journal of Environmental Research and Public Health 15: 2527.

Stark K, Niedrig M, Biederbick W, Merkert H, Hacker J (2009): Die Auswirkungen des Klimawandels. Welche neuen Infektionskrankheiten und gesundheitlichen Probleme sind zu erwarten? Bundesgesundheitsbl 52: 699–714.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare