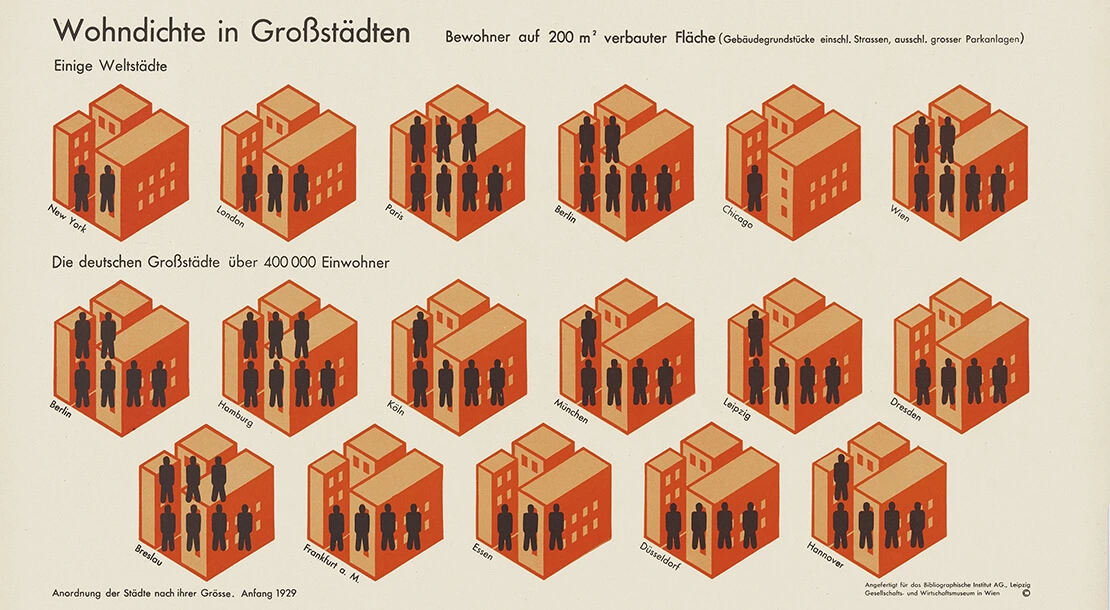

Bildstatistik „Wohndichte in Großstädten“, 1930, Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum (Hg.): Gesellschaft und Wirtschaft. Bildstatistisches Elementarwerk, Leipzig: Bibliographisches Institut, Otto and Marie Neurath Isotype Collection, University of Reading

Hauptinhalt

Otto Neurath und die Wiener Methode der Bildstatistik

Vielseitig ist eine Untertreibung

Ein Universalgelehrter

Als der junge Otto Neurath an seiner Dissertation zur römischen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte arbeitete, widmete er sich – nicht zuletzt, um dringend benötigtes Geld zu verdienen – parallel dazu auch einem literarischen Stoff: der Faust-Bearbeitung des damals wie heute weitgehend unbekannten Schriftstellers Ludwig Wolfram, die dieser unter dem Pseudonym F. Marlow veröffentlicht hatte. Für diese zwei Schreibarbeiten verließ Neurath, krank und ausgehungert, seine Studienstadt Berlin und zog sich im Frühjahr 1906 in die Schweiz, in eine Ortschaft nahe Bern, zurück. Dort hielt sich auch Anna Schapire auf, seine spätere Frau, die an der Universität Bern ihren Studienabschluss machte. Neuraths Schreibtisch wäre fein säuberlich in der Mitte geteilt gewesen, so die Erzählung – Wirtschaftsgeschichte auf der einen Seite, Literaturwissenschaft auf der anderen. Dem eher knappen Text des Faust-Dramas stellte er schließlich eine rund 500-seitige Einleitung voran. Es sollte nicht seine erfolgreichste Arbeit werden. Während seine Doktorarbeit und seine Promotion 1906 in Berlin nur den Beginn einer lebenslangen Befassung mit Fragen der Wirtschaftsgeschichte und politischen Ökonomie markierten, blieb diese literaturwissenschaftliche Studie wenig beachtet und letztlich eine Episode in seinem intellektuellen Leben. Der Wirtschaftshistoriker und der Literaturexperte, das wollte auch nicht richtig zusammenpassen. So kam es zu einem Missverständnis, aus dem sich der humorbegabte junge Universalgelehrte etwas später einen Spaß machte. Neurath, so erinnert sich sein Freund Heinz Umrath, habe an einer Sitzung der Goethe-Gesellschaft teilgenommen, bei der er an einem düsteren Winterabend einen Literaturwissenschaftler traf, der sich ihm im Halbdunkel vorstellte und sagte, er freue sich, ihn, Neurath, zu treffen, dessen Bruder, den Ökonomen, er bereits kenne. Neurath korrigierte den Irrtum nicht, sondern spielte zuerst den Literaturwissenschaftler und später den Ökonomen, und zwar mit abschätzigen Bemerkungen über den jeweils anderen – bis die Sache schließlich aufflog. Wahr oder nicht wahr: Diese Anekdote weist auf ein Thema hin, das bis heute die Forschungen zu Otto Neurath begleitet: Neuraths Interessen und Arbeiten bewegten sich nicht in den Grenzen einer Wissenschaftsdisziplin, er arbeitete vielmehr zu sehr vielen, sehr unterschiedlichen Bereichen, die zwar in seinem Werk logisch verknüpft erschienen, doch diese Verknüpfungen wurden in der Rezeptionsgeschichte selten hergestellt.

Wer nun also war Otto Neurath?

Kurzzeitig Literaturwissenschaftler, reüssierte er akademisch und wissenschaftlich vor allem als Wirtschaftshistoriker, um aus seinen historischen Studien eine Kriegswirtschaftslehre und nach dem Ersten Weltkrieg wiederum aus dieser ein Sozialisierungsmodell („Vollsozialisierung“) zu entwickeln. Neurath war aber auch Wissenschaftstheoretiker und Wissenschaftsphilosoph (ohne selbst diese Begriffe zu verwenden), war Mitglied des legendären Wiener Kreises, Mitbegründer des Logischen Empirismus, Co-Autor eines Manifests zur „wissenschaftlichen Weltauffassung“ und Verfechter des Projekts einer Einheitswissenschaft. Er vertrat eine empirische Soziologie und schuf eine innovative, wegweisende Lebenslagenforschung. Darüber hinaus wirkte er als visueller Erzieher und Museumsdirektor, als Entwickler einer „Wiener Methode der Bildstatistik“, später Isotype (International System of Typographic Picture Education). Er war Gildensozialist, Austromarxist, Sozialepikureer. Planungstheoretiker, Glücksforscher, wissenschaftlicher Utopist. In der Tat ist Vielseitigkeit ein schwaches Wort, um Neurath zu charakterisieren.

Familie und frühe Einflüsse

Otto Neurath wuchs in Wien mit seiner protestantischen Mutter, seinem zum Katholizismus konvertierten jüdischen Vater und seinem jüngeren Bruder auf. Besonders sein Vater, der Ökonom Wilhelm Neurath, übte in mehrfacher Hinsicht großen intellektuellen Einfluss auf ihn aus, etwa mit seiner kapitalismuskritischen, unorthodoxen Wirtschaftslehre. Wie Neurath später in seiner visuellen Autobiografie betonte, prägten aber auch Bücher und Bildbände, diverse Atlanten und Militärkarten in dessen großer Bibliothek seine spätere Hinwendung zur visuellen Erziehung. Im Vorwort zu seiner Dissertation zählte er seinen Vater neben drei weiteren Männern zu seinen wichtigsten intellektuellen Einflüssen.

Nicht vergessen werden dürfen, wenn auch von Neurath in diesem Zusammenhang nicht erwähnt, aber auch zwei Frauen: die schwedische Reformpädagogin Ellen Key, mit der Neurath noch als Schüler einen regen Briefwechsel begann, ja die er lyrisch als „Nordlands Seherin“ verehrte und über die er einige seiner ersten Publikationen verfasste. Und seine spätere Frau Anna Schapire, die ihn nicht zuletzt auch politisch stark beeinflusste. Sie engagierte sich früh politisch und gewerkschaftlich, stand deswegen in Hamburg unter Beobachtung der politischen Polizei und kam als junge Frau nach Wien, weil sie aus der Hansestadt wegen ihres sozialistischen Engagements ausgewiesen wurde. Vor allem wegen ihr interessierte sich Neurath bereits zur Jahrhundertwende auffallend stark für die „Frauenfrage“, die nach Ansicht des 20-Jährigen neben der Friedensfrage und der sozialen Frage gegenwärtig eine entscheidende gesellschaftliche Herausforderung sei.

Durch eine fast lebenslange, stets partnerschaftliche Zusammenarbeit mit seinen Frauen – Publikationen vor allem mit Anna Schapire, aber auch mit Olga Hahn, visuelle Bildungsarbeit mit Marie Reidemeister – war Neurath ein Unikum, denn von keinem seiner Mit- und Widerstreiter ist Ähnliches bekannt.

Austromarxismus und Rotes Wien

Seine Studienjahre in Wien und vor allem in Berlin (1903–1906) führten Otto Neurath bereits zu seinem ökonomischen Schwerpunktinteresse, dem Zusammenhang von Wirtschaft und Krieg. Eine akademische Karriere schien für Neurath allerdings außer Reichweite, wegen des grassierenden Antisemitismus an der Universität Wien, aber auch, weil ihm seine in Heidelberg erworbene Habilitation aberkannt worden war. Im Roten Wien wendete er sich rasch dem aus England stammenden Gildensozialismus zu, leitete ein Forschungsinstitut für Gemeinwirtschaft und begann damit, sich in der Siedlerbewegung als bald führender Funktionär und Organisator zu engagieren.

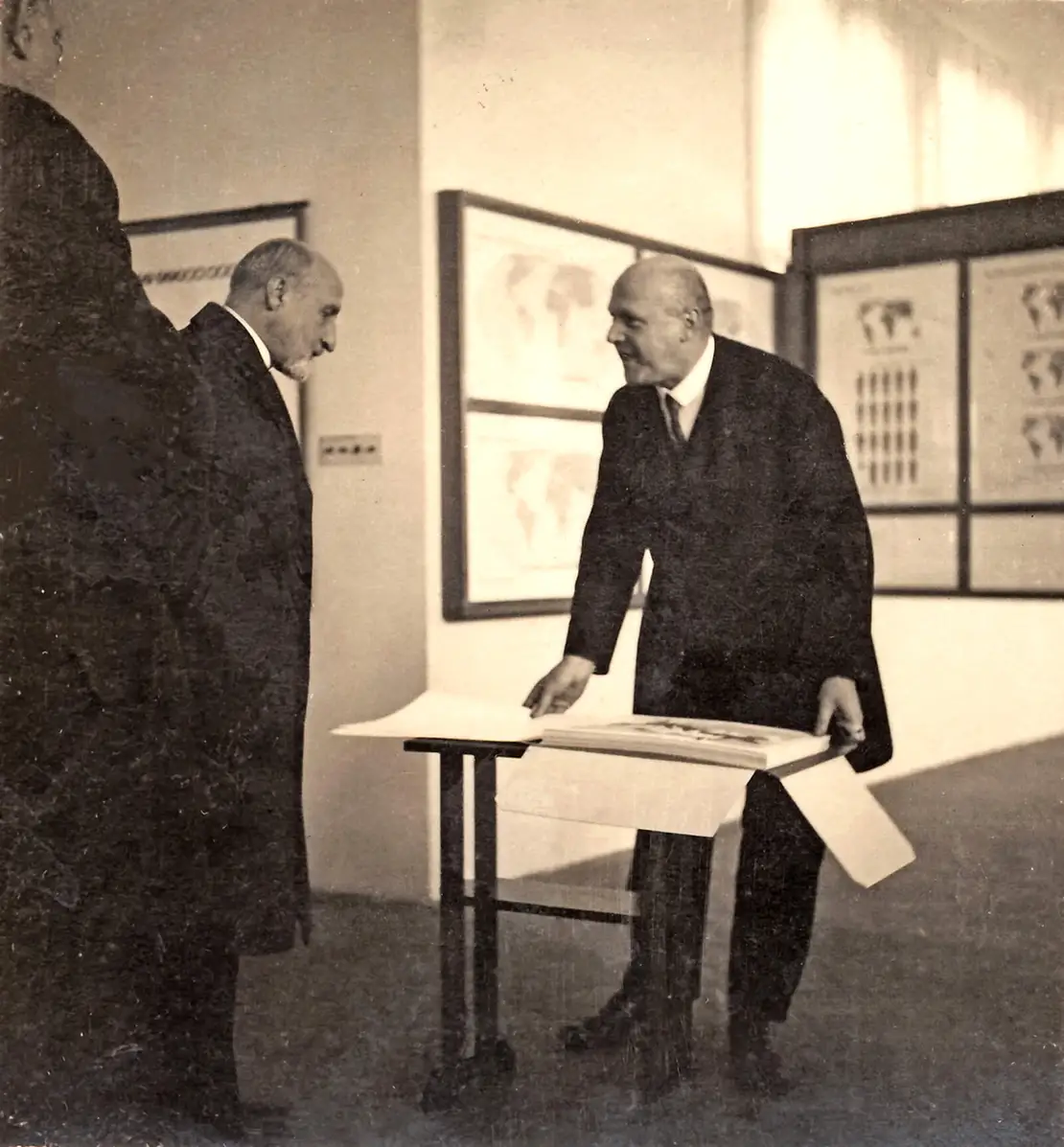

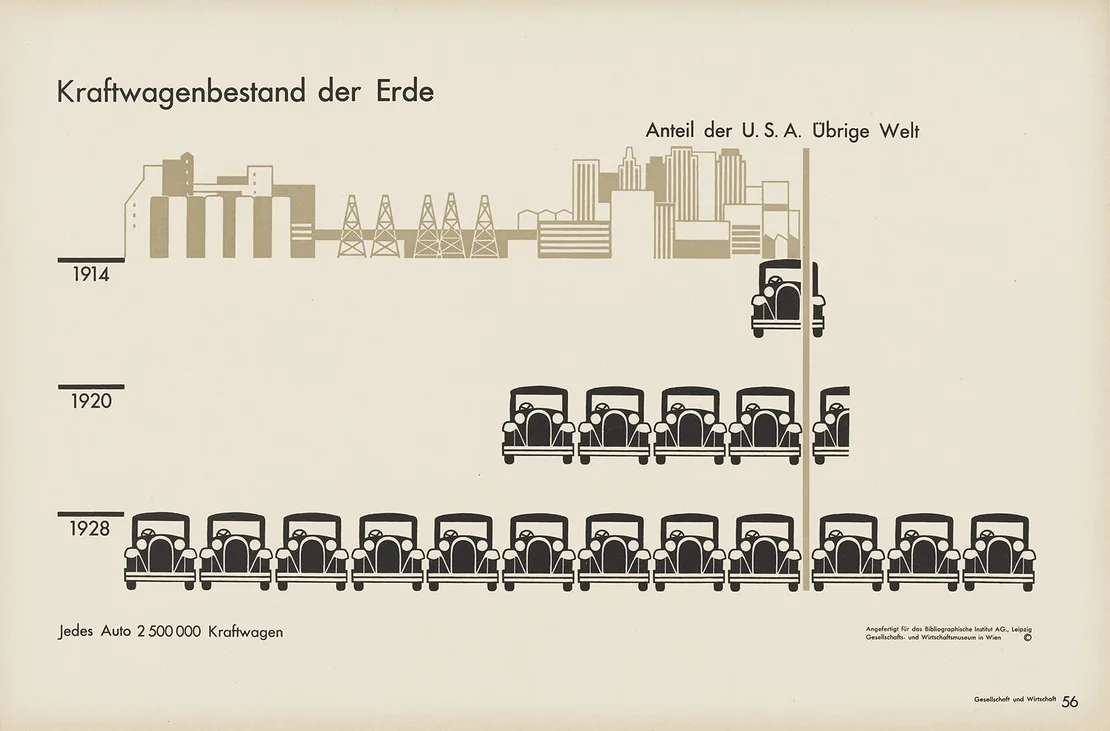

1925 wurde er schließlich zum Direktor des von ihm selbst begründeten Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseums (GWM) ernannt, das aus dem Museum für Siedlung und Städtebau entstanden war. Es wurde zu einer wichtigen Bildungsinstitution, die von der Stadt Wien und der Arbeiterkammer, von der Gewerkschaft und Sozialversicherungen unterstützt wurde. In den folgenden Jahren entwickelte Neurath gemeinsam mit einem Team die „Wiener Methode der Bildstatistik“. Sie richtete sich nicht zuletzt an die Arbeiter:innen, denen mit visuellen Mitteln soziale und ökonomische Zusammenhänge veranschaulicht werden sollten, wurde aber auch im Zusammenhang mit der Schulreform erprobt. Ziel dieser visuellen Bildung war ein empowerment, die Befähigung einer benachteiligten sozialen Klasse zu selbstbestimmtem, politischem, ja letztlich revolutionärem Handeln.

Die Wiener Methode der Bildstatistik internationalisierte sich bereits in den Wiener Jahren, es kam zur Gründung internationaler Dachorganisationen, von Dependancen in mehreren Ländern und zu einer mehrjährigen bildstatistischen Kooperation mit der Sowjetunion. Ausländische Delegationen und Besucher:innen wollten das Museum kennenlernen.

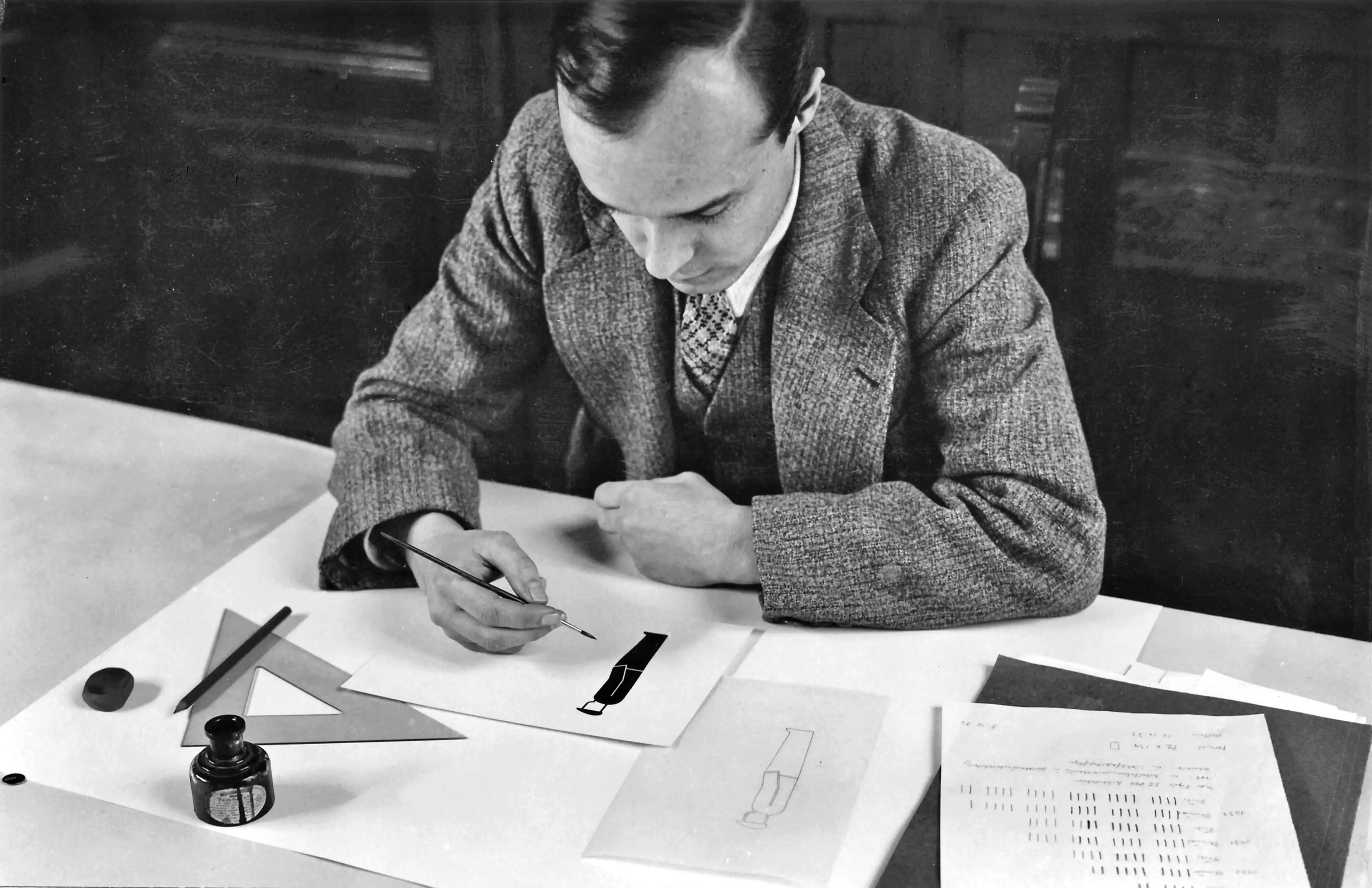

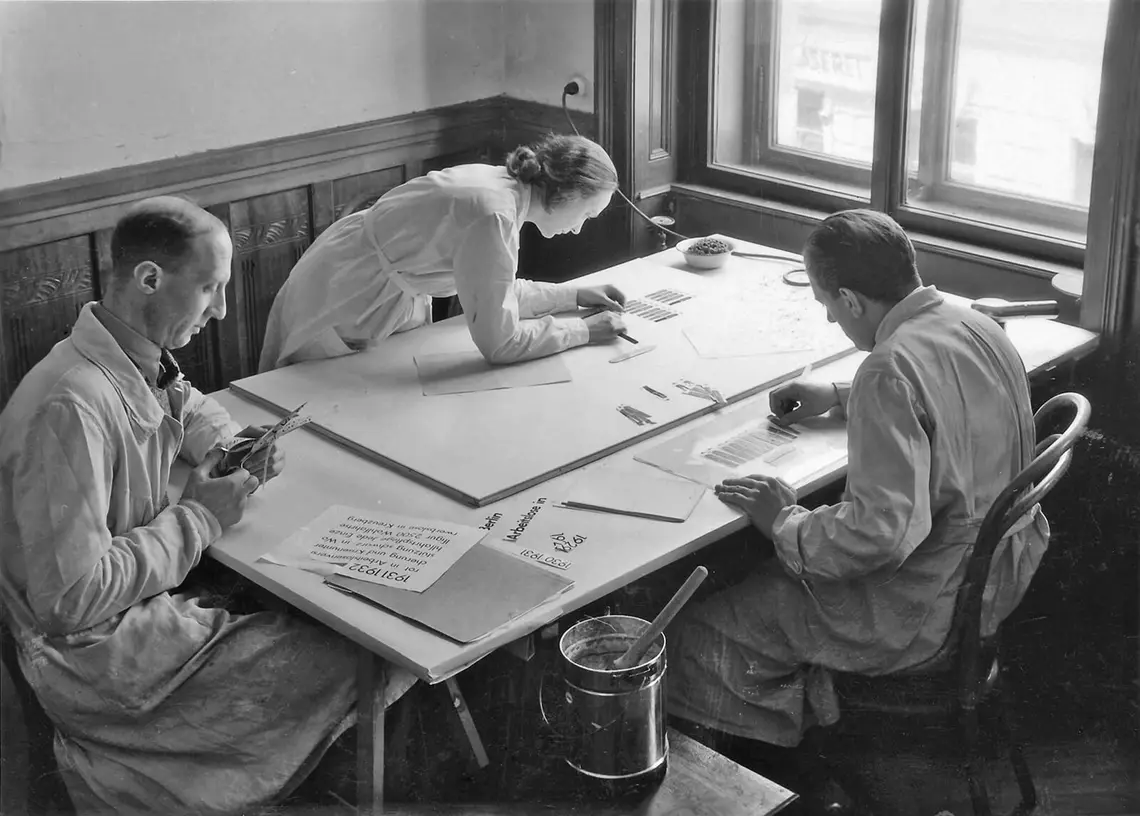

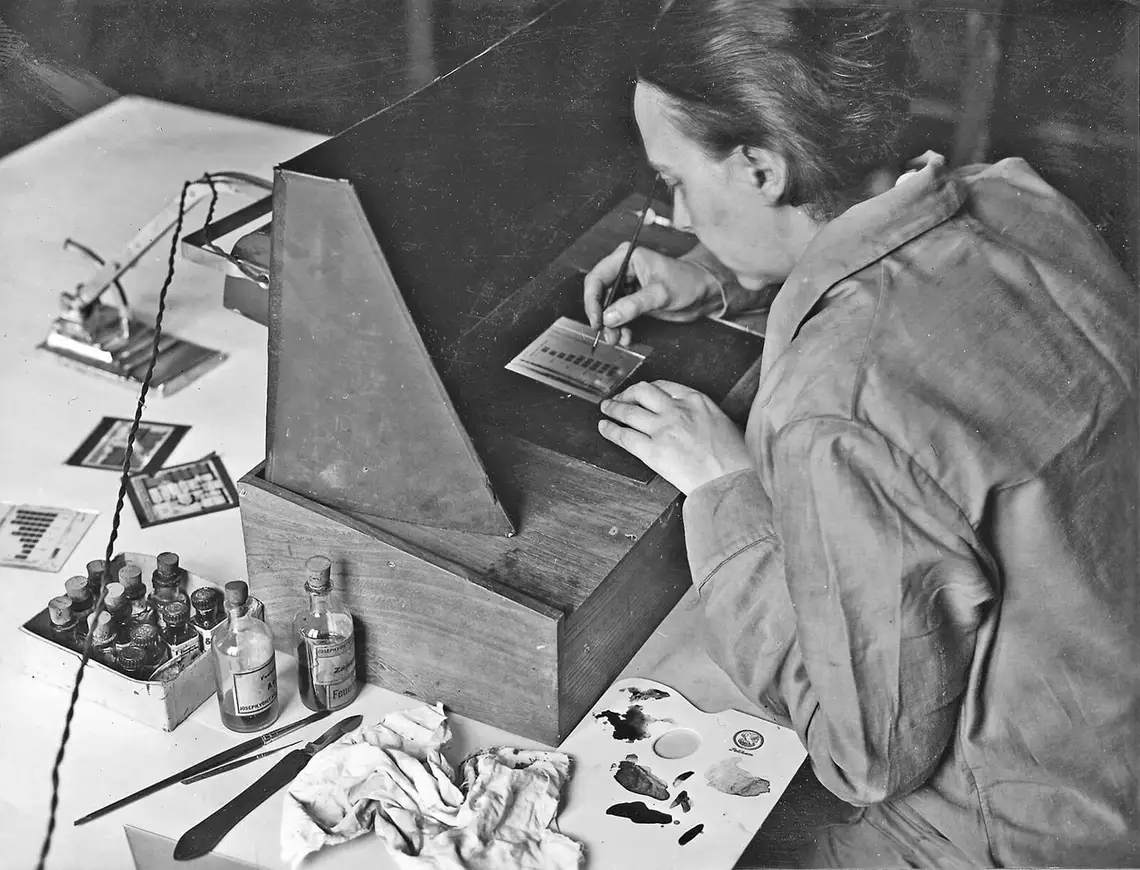

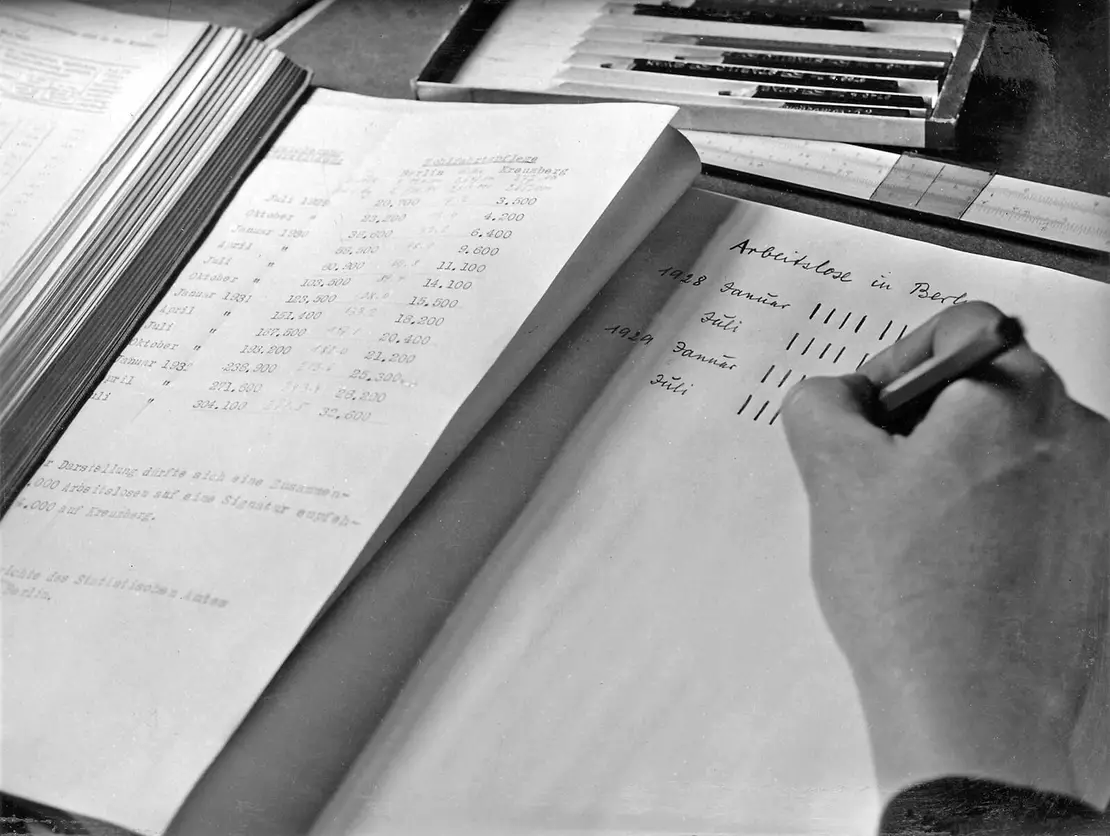

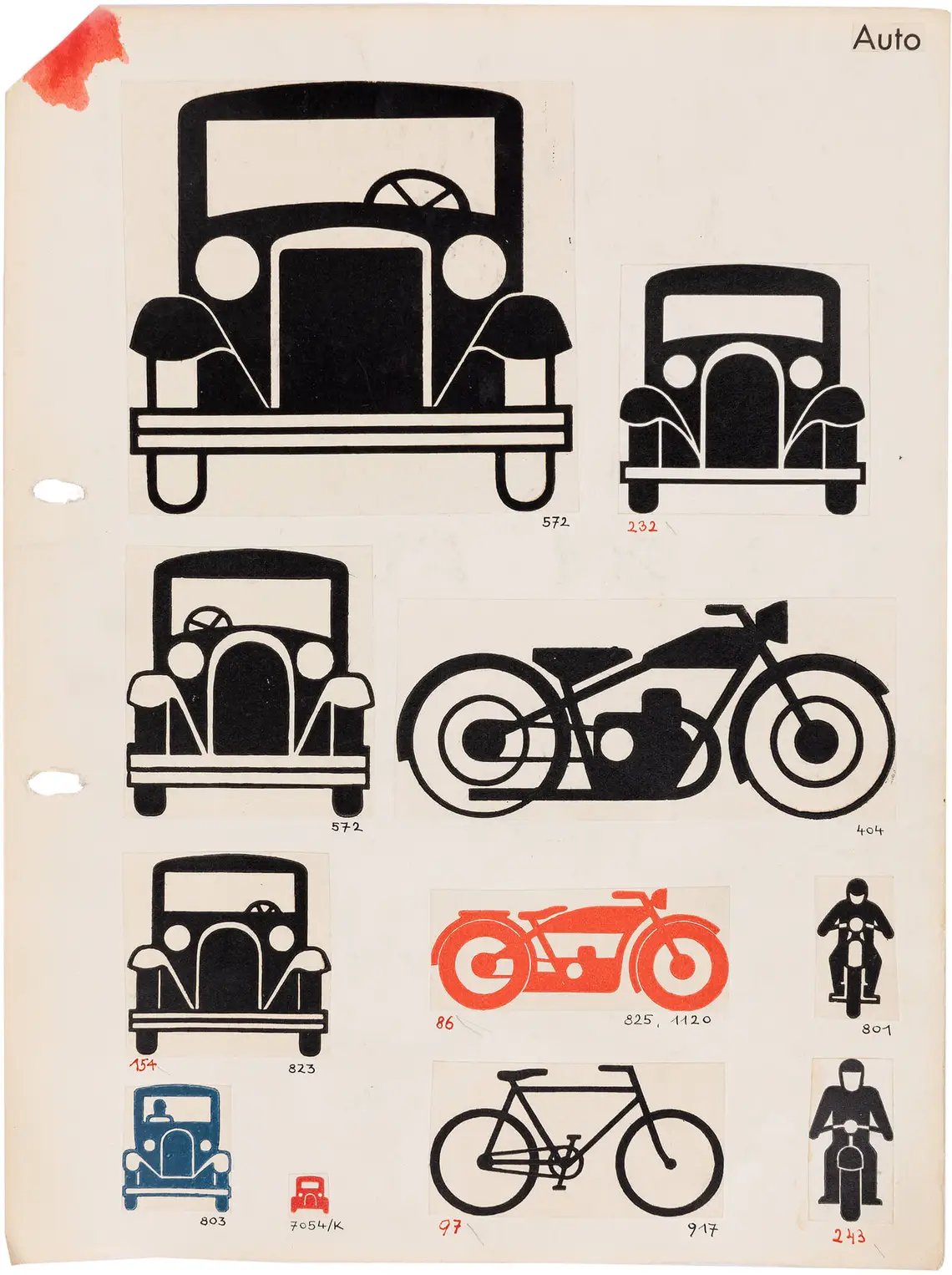

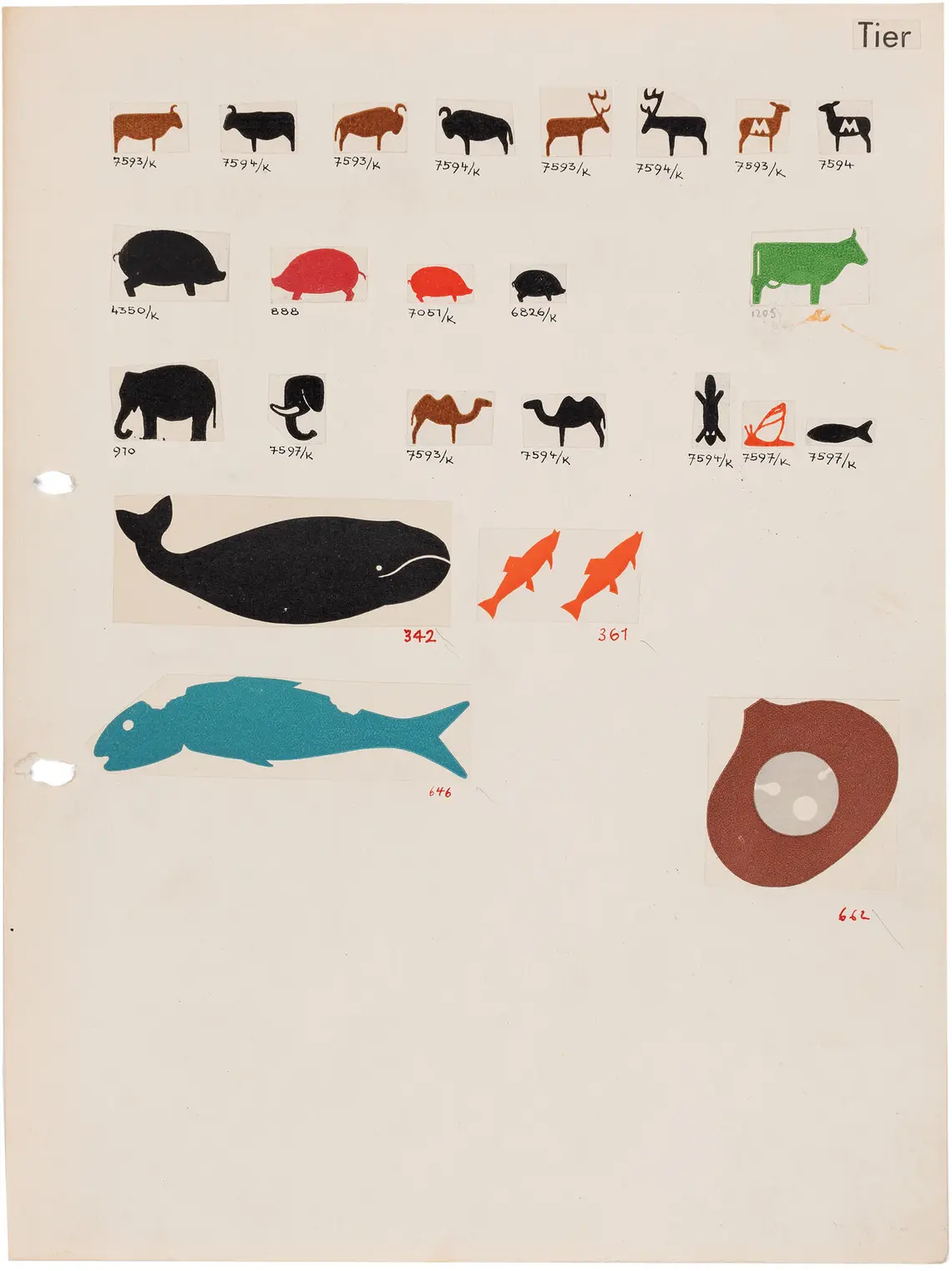

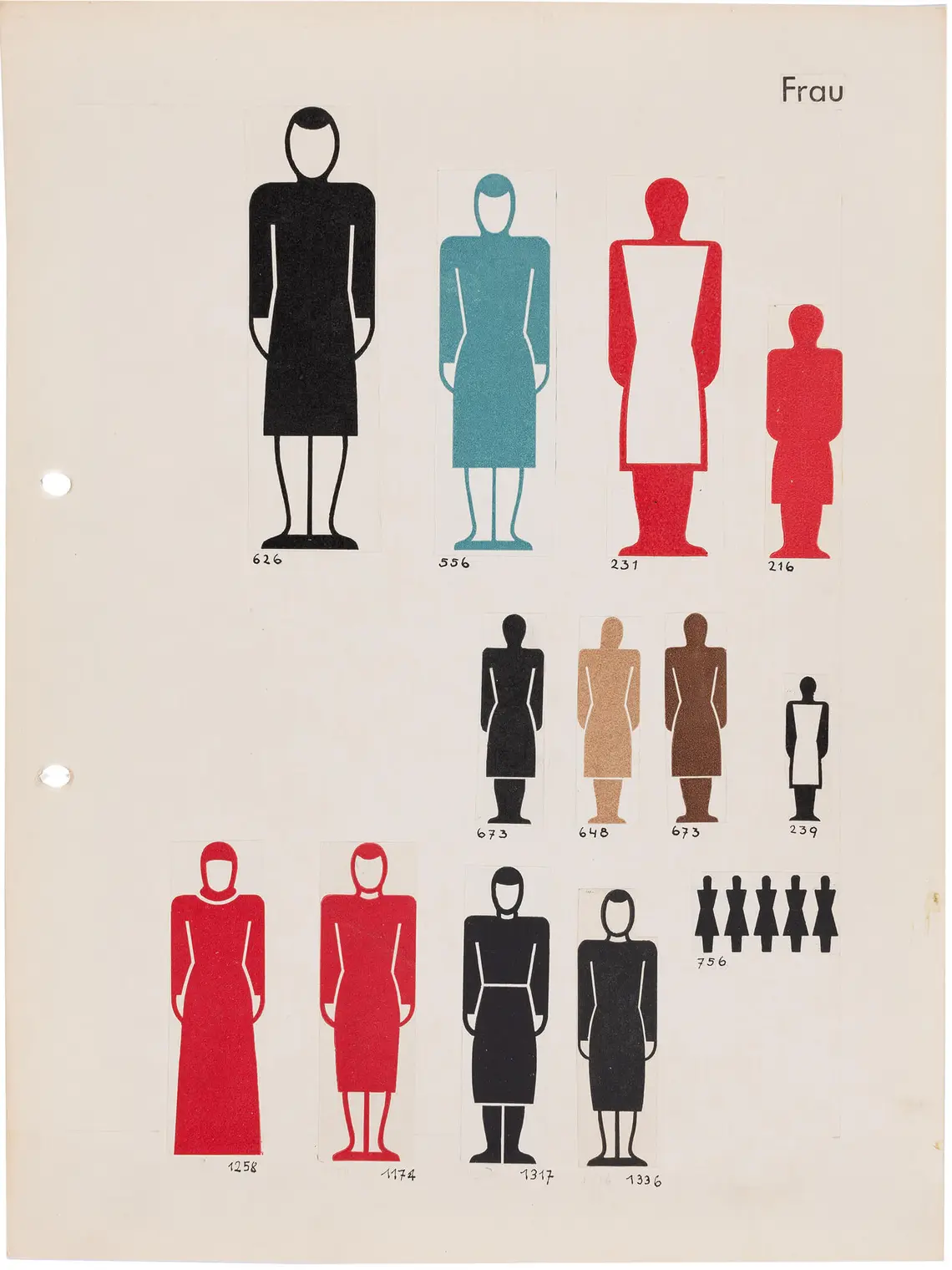

Die visuelle Bildungsarbeit war freilich nicht die Arbeit Neuraths allein, sondern immer die Arbeit eines Teams, von Menschen aus unterschiedlichen Wissenschaften, aus Grafik, Handwerk und Kunst. Von Beginn an wirkte die deutsche Naturwissenschaftlerin und technische Zeichnerin Marie Reidemeister mit, die für die „Transformation“ verantwortlich zeichnen sollte. Damit war ein Arbeitsprozess des Analysierens, des Auswählens und Ordnens gemeint, in dem schließlich Informationen, Daten und Zusammenhänge visualisiert, sichtbar gemacht werden. Sie selbst bezeichnete diese Tätigkeit als „Entwurfsarbeit“. Ab 1928 stieß auch der Künstler Gerd Arntz dazu, der 1929 nach Wien kam, die grafische Abteilung des GWM leitete und für die bis heute zeitlose Gestaltung der Piktogramme verantwortlich wurde. Zeitweise arbeiteten bis zu fünfzig Menschen im bildpädagogischen Team.

Flucht und neue Heimat

Die Ausschaltung des Parlaments im Jahr 1933 und das Verbot der Sozialdemokratischen Partei nach dem niedergeschlagenen Arbeiteraufstand vom Februar 1934 beendeten Otto Neuraths Arbeit in Österreich dauerhaft. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in Moskau und konnte nun, als bekannter Sozialist, nicht mehr nach Österreich zurück. In einem kleinen, nur mehr fünfköpfigen Kernteam setzte er seine bildpädagogische Arbeit in Den Haag unter schwierigen Bedingungen fort. Es folgten Jahre materieller Armut. Die Wiener Methode der Bildstatistik wurde 1935 nach einem Vorschlag von Marie Reidemeister in Isotype (International System of Typographic Picture Education) umbenannt.

Als im Mai 1940 die deutsche Wehrmacht in den Niederlanden einmarschierte, entschlossen sich Otto Neurath und Marie Reidemeister zu einer abenteuerlichen Flucht auf einem Rettungsboot vom Hafen Scheveningen nach England. Sie fuhren durch vermintes Gebiet, doch da das kleine Boot nicht weit unter das Wasser reichte, erfolgte keine Detonation. Ein britischer Zerstörer griff sie schließlich auf und brachte sie nach England. Als deutsche Staatsbürger:innen (Österreich existierte seit 1938 nicht mehr) wurden sie – obwohl Antifaschist:innen – acht Monate lang auf der Isle of Man als „feindliche Ausländer“ interniert. Gleich nach ihrer Freilassung heirateten Marie Reidemeister und Otto Neurath.

Noch gegen Ende seines Lebens organisierte Neurath ein partizipatives Wohnprojekt in Bilston. Sein Tod am 22. Dezember 1945 kam überraschend.

Nach Neurath

In den Jahren des Krieges und angesichts einer sich immer deutlicher abzeichnenden deutschen Niederlage reflektierte Otto Neurath, vor allem in seinen zahllosen Briefen, ausführlich über den Nationalsozialismus, den Antisemitismus, die Frage des Wiederaufbaus Deutschlands und Österreichs und über die Notwendigkeit einer Re-Education. In der Phase des demokratischen Neuanfangs in Österreich und Deutschland wäre Neuraths Stimme wohl wichtig gewesen. Es wäre freilich eine Stimme eines politischen Emigranten aus England gewesen, die in der Stimmung der Nachkriegsjahre gar nicht gehört worden wäre. Pläne für eine Rückkehr nach Wien gab es jedenfalls nicht.

Hinweise:

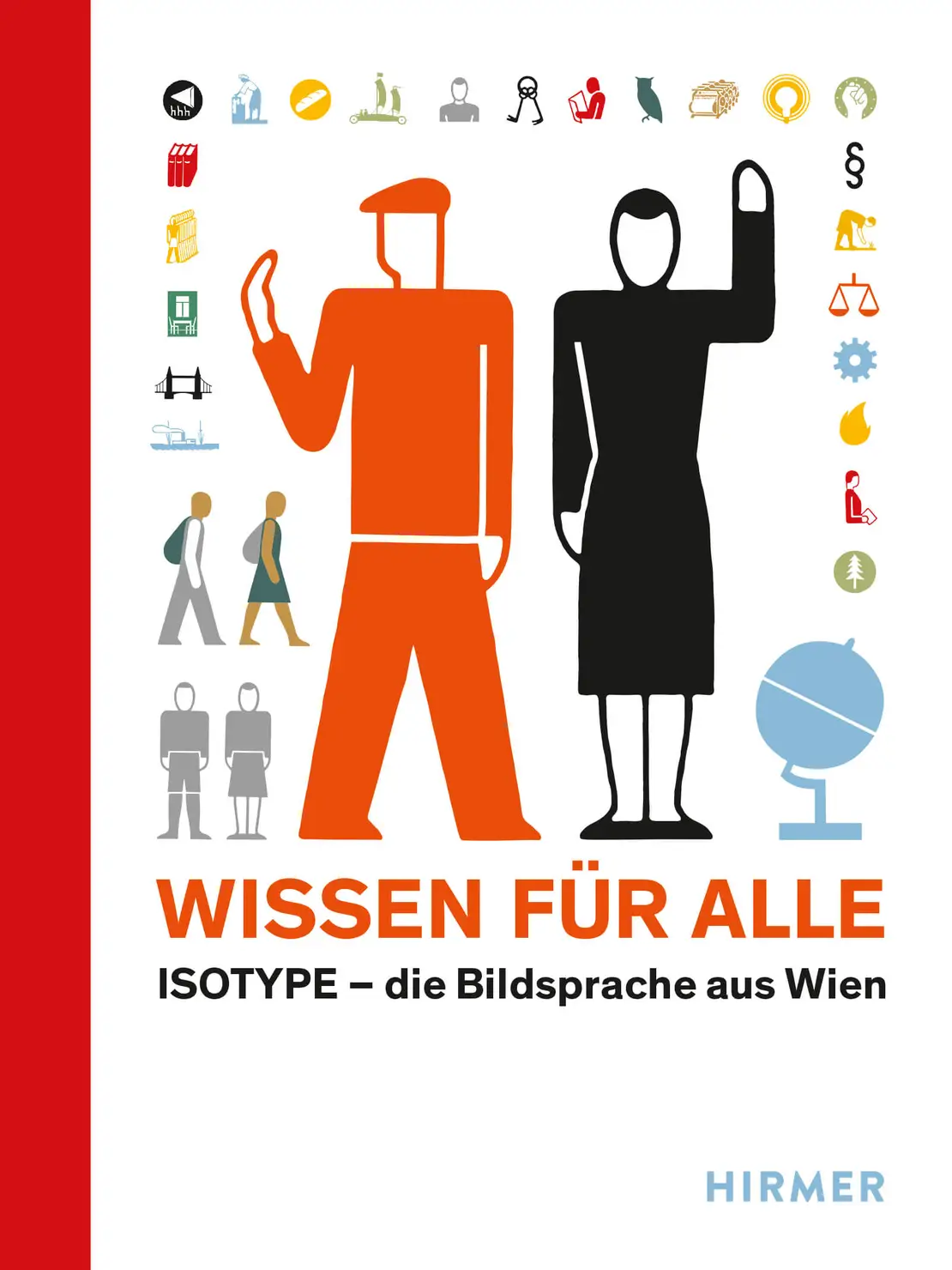

Bei diesem Text handelt es sich um einen Auszug aus dem ersten Kapitel des Sammelbandes „Wissen für alle. ISOTYPE – die Bildsprache aus Wien“, herausgegeben von Günther Sandner, Werner Michael Schwarz und Susanne Winkler. Mit dieser Publikation liegt eine deutschsprachige Gesamtdarstellung von Isotype vor. Neben historischen Aspekten geht es auch um die aktuelle Bedeutung dieser Bildsprache – hundert Jahre nach ihren Anfangen.

Die Publikation ist im Hirmer Verlag erschienen. Sie ist im Shop des Wien Museums sowie im Buchhandel erhältlich.

Die Ausstellung „Wissen für alle. ISOTYPE – die Bildsprache aus Wien“ ist vom 6. November 2025 bis zum 5. April 2026 im Wien Museum am Karlsplatz zu sehen.

Am Donnerstag, 6. November 2025, hält Günther Sandner außerdem die Wiener Vorlesung „Demokratisierung des Wissens – Isotype und Otto Neurath“ im Wien Museum.

Literatur:

Robin Kinross: Preface, in: ders., Marie Neurath: The Transformer. Principles of Making Isotype Charts, London 2009, S. 6–7.

Marie Neurath: Lehrling und Geselle von Otto Neurath in Wiener Methode und Isotype, Typoskript 1986.

Marie Neurath: University Days, in: dies., Robert S. Cohen (Hg.): Empiricism and Sociology, Dordrecht 1973.

Otto Neurath: From Hieroglyphics to Isotype. A Visual Autobiography, hg. v. Matthew Eve u. Christopher Burke, London 2010.

Otto Neurath: Ludwig Hermann Wolfram’s Leben als Einleitung zu seinem „Faust“, in: ders. (Hg.): Faust. Ein dramatisches Gedicht in drei Abschnitten von F. Marlow (Ludwig Hermann Wolfram), Berlin 1906.

Otto Neurath: Sozialwissenschaftliches von den Ferial-Hochschulkursen in Salzburg (1903), in: ders.: Gesammelte Schriften, Bd. 7: Gesammelte ökonomische, soziologische und sozialpolitische Schriften, Bd. 1, hg. v. Rudolf Haller u. Ulf Höfer, Wien 2022, S. 1–7.

Günther Sandner: Anna Schapire – ein intellektuelles Porträt, in: ders., Burcu Dogramaci (Hg.): Rosa und Anna Schapire. Sozialwissenschaft, Kunstgeschichte und Feminismus um 1900, Berlin 2017.

Günther Sandner: OttoNeurath. Eine politische Biographie, Wien 2014.

Günther Sandner: The German Climate and Its Opposite. Otto Neurath in England, 1941–45, in: Anthony Grenville, Andrea Reiter (Hg.): Political Exile and Exile Politics in Britain after 1933, New York/Amsterdam 2013, S. 67–85.

Heinz Umrath: Wissens- und Freundschafts-Coop, in: Friedrich Stadler (Hg.): Arbeiterbildung in der Zwischenkriegszeit. Otto Neurath – Gerd Arntz, Wien/München 1982, S. 48–52.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare