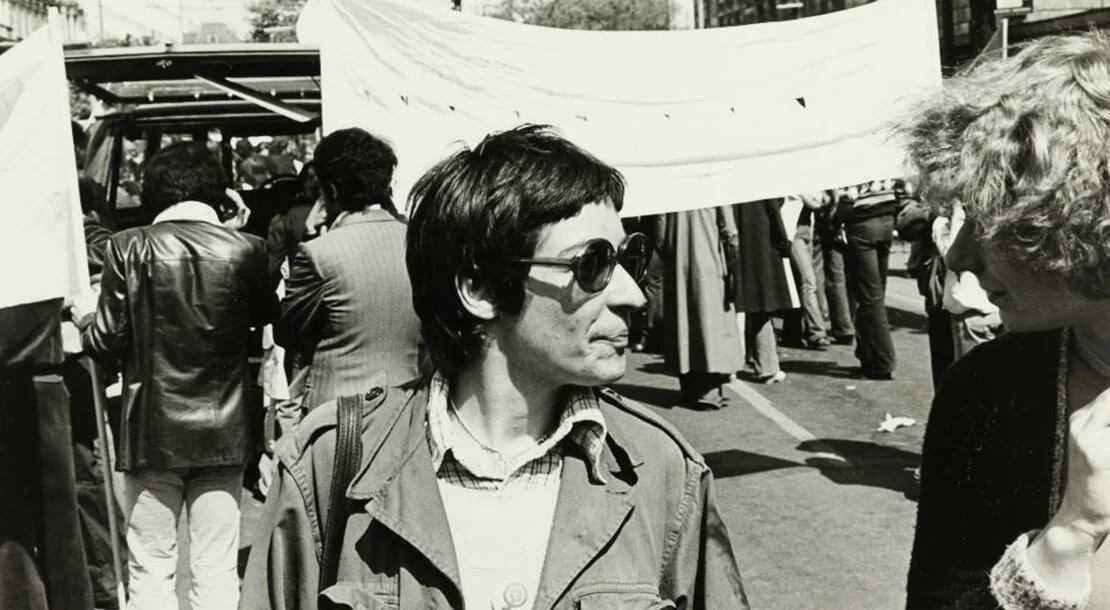

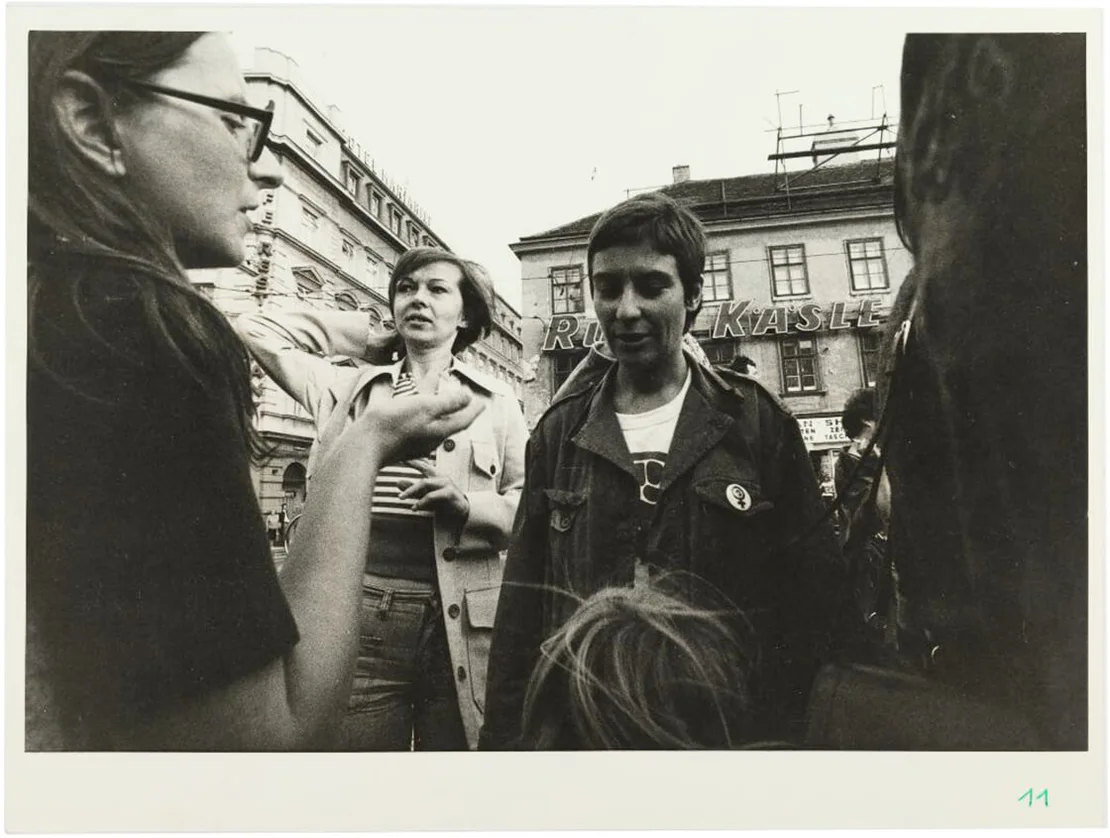

Erica Fischer (Bildmitte) bei einer gemeinsamen Demonstration linker Gruppen auf der Ringstraße, 1. Mai 1976. Foto: Peter Hirsch, Burgi Hirsch, Wien Museum, Inv.-Nr. 300244/117

Hauptinhalt

Erica Fischer im Interview über Feminismus

„Frauen haben mehr Rückgrat als Männer“

Barcelona, ein milder Herbsttag im Viertel Eixample. Inmitten der Straßencafés, in denen sich ältere Herren zum Kartenspiel treffen und junge Familien mit Kinderwagen vorbeischlendern, lebt eine Frau, deren Biografie ein halbes Jahrhundert politischer und persönlicher Kämpfe erzählt. Erica Fischer, 82 Jahre alt, Jüdin, Feministin, Autorin. Eine, die nie stehengeblieben ist, auch nicht im Feminismus der 1970er Jahre.

Geboren wurde sie 1943 in St. Albans in England, dorthin waren ihre Eltern 1938 emigriert, 1948 kehrten sie mit Erica nach Wien zurück. Hier, in ihrer Heimat der Kindheit hinterließ sie wichtige feministische Spuren. „In den frühen 70ern war es in Wien eine Sensation, wenn Frauen allein in ein Restaurant gingen und rundum nur Männer saßen“, erinnert sich Erica Fischer. „Heute sage ich jungen Frauen oft, dass es bis in die 1960er-Jahre üblich war, dass Frauen kein eigenes Bankkonto eröffnen durften oder dass sie ihren Mann um Erlaubnis bitten mussten, wenn sie arbeiten wollten. Glücklicherweise ist das mittlerweile kein Thema mehr. Der Feminismus hat sich zwar sichtbar weiterentwickelt, aber zugegeben: auch in eine Richtung, die wir damals gar nicht wollten. Uns Feministinnen hat die Integration von bürgerlichen und gebildeten Frauen in das patriarchalische Geschehen in den 1970ern nicht interessiert. Dass man Generaldirektorin werden konnte oder in die Armee gehen konnte, war für uns amerikanisch und bürgerlich, also ein Feminismus an der Oberfläche“, so Erica Fischer.

Radikal vorwärtsblickend

Was heute als kämpferisch anmutet, darüber kann Fischer nur lächeln: „Die Feministinnen der ersten Stunde waren radikal, wir wollten eine über alles geltende Gleichheit zwischen Frauen und Männern. Unser Idealbild war der androgyne Mensch. Wesentlich war, dass man an einem guten Miteinander interessiert war.“ Eine Transdebatte gab es in den 1970ern freilich noch nicht, „aber wir dachten, Menschen müssten gleichbehandelt werden, egal, welchem Geschlecht sie angehörten“, betont Fischer, „Neben Transgender gibt es ja heute auch mehr androgyne Männer als je zuvor, Männer, die Röcke tragen und die Fingernägel lackieren, aber der globale Mainstream tendiert eher zu Unterschieden zwischen Mann und Frau.“

Fischer ärgert es, dass sich viele Männer heute wieder öfter über ihre Muskeln und über ihre (toxische) Männlichkeit definieren. „Frauen hingegen sind immer noch auf die alten Rollenbilder fixiert, auf Zweisamkeit und Kinderkriegen. Solange diese Situation nicht gelöst ist, bleibt auch der Feminismus ein brisantes Thema. Schon klar, Frauen sind heute viel sichtbarer geworden. Sie können alles werden, auch rechtsradikal,“ sagt sie mit einem Seitenhieb auf Parteiführerin Alice Weidl, die mit einer gleichgeschlechtlichen Partnerin, Ausländerin zusammenlebt, dies aber im Regierungsprogramm verurteilt. „Schade ist nur, dass wir endlich Frauen in Regierungen haben, aber diese agieren politisch erzkonservativ. Wir müssen daher wohl zur Kenntnis nehmen, dass Frauen nicht die besseren Menschen sind. Die Feministinnen der 1970er Jahre haben das auch gedacht. Sie waren der Meinung, dass sie, wenn sie Mütter und Frauen sind und in die Politik einsteigen, etwas ändern könnten. Das ist bis heute nicht geglückt und die gegenwärtige politische Situation zeigt uns das deutlich.“

Feministische Anfänge in Wien

Erica Fischer studierte am Wiener Dolmetsch Institut und engagierte sich früh in der Frauenbewegung. Gemeinsam mit anderen Gleichgesinnten wie Mirl Ofner, Renate Fleißner, Renate Kohlbacher, Jane Wegscheider und Eva Kreisky Wegbereiterin des österreichischen Feminismus. „1972 haben wir die AUF gegründet, die ‚Aktion Unabhängiger Frauen‘. Damals war es in Wien unüblich, dass Frauen allein ausgingen.“ Sie lacht und erinnert sich an die feministischen Anfänge in Wien, als es auch innerhalb der linken Szene brodelte: „Männliche Privilegien wurden oft stillschweigend akzeptiert, Geschlechterunterschiede wurden auf Sozialisierung zurückgeführt. Themen wie Abtreibung, Menstruation oder sexualisierte Gewalt galten als privat oder irrelevant für politische Diskussionen und feministische Perspektiven blieben dadurch natürlich auf der Strecke.“ Aus dieser Ernüchterung heraus entstand die Idee einer geschlechtergetrennten, autonomen Frauenorganisation. „Inspiriert von der Schweizer Frauenbefreiungsbewegung begannen wir, auch in Österreich ein eigenständiges feministisches Netzwerk aufzubauen“, blickt Fischer zurück zu den Wurzeln.

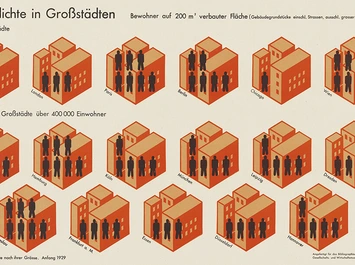

Unter dem Motto Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und gegen den Abtreibungsparagraphen §144 sollte gemeinsam gegen diese Missstände vorgegangen werden. Am 4. November 1972 versammelten sich schließlich etwa 50 Frauen im Wiener Büro des Internationalen Zivildienstes zur Gründung der „Aktion Unabhängiger Frauen“ (AUF). Diese engagierte sich für Themen wie Sexualität, Medien, Gesetzgebung oder Erziehung. 1974 wurde „AUF – eine Frauenzeitschrift“ gegründet, die von rund zehn Mitarbeiterinnen einmal im Quartal produziert wurde und bis 2011 bestand. Die Finanzierung erfolgte über Abos, Spenden und Publizistikförderung. Zentrale Themen waren beispielsweise die „Fristenlösung“ oder auch gesellschaftliche bzw. familiäre Strukturen. In der Zeit, in der Erica Fischer und ihre Mitstreiterinnen wegweisende Arbeit im Hintergrund und in der Öffentlichkeit leistete, begann auch die Karriere jener Politikerin, deren Name mit dem Feminismus der 1970er Jahre untrennbar verbunden ist: Johanna Dohnal. 1972 wurde sie Landesfrauensekretärin der SPÖ Wien, 1979 Staatssekretärin für allgemeine Frauenfragen im Kabinett von Bruno Kreisky. Es dauerte dann übrigens bis 1991, bis ein eigenes Frauenministerium gegründet wurde, das Dohnal bis 1995 leitete.

Die Arbeitswelt ist nicht feministisch

Das war in den 1970ern. Doch der Feminismus hat sich verändert und mit ihm auch Erica Fischer. „Was heute als Feminismus gilt, hätten wir damals für bürgerlich gehalten. Dass Frauen Generaldirektorinnen oder Soldatinnen werden können, das war nicht unser Ziel. Wir wollten etwas Grundsätzlicheres: den Menschen jenseits des Geschlechts und eine bessere Welt.“ Frauen und Männer seien heute zwar stärker gleichberechtigt als in den 1970ern, doch das ändere sich, wenn Kinder kommen, gibt Fischer zu bedenken. „Die Arbeitswelt orientiert sich bis heute nicht an der Notwendigkeit, dass sich die Gesellschaft reproduzieren muss und diese Kinder erzogen werden müssen. Was heute passiert ist definitiv familienfeindlich. Wenn Männer sich rühmen, dass sie erfolgreich Tag und Nacht arbeiten, dann nur, weil deren Frauen zuhause sitzen und sich um die Kinder kümmern. Das, was wir Feministinnen gefordert haben, ist dass die Arbeitswelt sich anpasst. Was aber heute passiert, geht in die andere Richtung. Daher finde ich es bemerkenswert, was da aus Südkorea auf uns zukommt; Frauen verweigern die Mutterschaft, weil sie die patriarchalische Behandlung satt haben.“

Die südkoreanische „4B-Bewegung“ (auch als „Four Nos“ bekannt) entstand 2017 und lehnt Sex, Beziehungen, Ehe und Kinder ab, weil die Gesellschaft gerade im sonst so modernen Südkorea nach wie vor höchst patriarchalisch geprägt ist. Selbst top-ausgebildete Frauen verdienen weniger als Männer und werden gekündigt, wenn sie schwanger werden. Die Regierung versucht zwar seit mehr als 15 Jahren, mit attraktiven Familienförderungen die Geburtenrate zu steigern, doch diese bleibt mit 0,75 Geburten pro Frau die niedrigste weltweit (wenn auch 2024 erstmals seit neun Jahren wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen war). Frauen sind im „Gebärstreik“, weil es patriarchalisch bedingte Benachteiligung gibt. Ob dies letztlich der entscheidende Faktor ist (und nicht die hohen Kosten von Kindern, die nur teils von Förderungen aufgefangen werden), sei dahingestellt. Ein Vergleich etwa mit Italien und den dortigen Gründen für die niedrige Geburtenrate wäre zweifellos ein spannendes Thema.

Weltweit sieht Erica Fischer in der Protestbewegung von Frauen ein großes Potenzial: „Frauen haben schon mehr Rückgrat als Männer“, so die Konklusio. „Mittlerweile bin ich aber nicht mehr so eng radikal. In den 1970ern sagten wir, Feminismus wird erst erfolgreich sein, wenn Frauen genau so brutal sein können wie Männer, aber ich glaube, Frauen werden strenger beurteilt als Männer. Wenn ich mir Friedensverhandlungen ansehe, sind das alles Männer, die über Krieg und Frieden entscheiden. Da ist noch viel Luft nach oben. Was beispielsweise Donald Trump vormacht, ist kein Ideal, aber er wurde von vielen Frauen und Männern gewählt, weil er sich als Macher inszeniert. Dabei geht es nicht um die Inhalte, die er verbreitet, sondern um seine Persönlichkeit, er inszeniert sich als einer, der vorprescht und entscheidet und sich eben als Macher darstellt, jede seiner Aktionen muss ein „Deal“ sein“, auch der Feminismus, den es in Amerika ja de facto gar nicht so gibt wie in Europa.“ Im privaten Bereich hätten Männer in Spanien beispielsweise mehr Verantwortung für Kinder und Haushalt übernommen, so Fischer, auf den Straßen sehe man Männer mit Babys, und Männer, die sich zum Austausch treffen, egal in welchem Alter. Aus der Sicht der Schriftstellerin ist nach wie vor die Arbeitswelt ein Hauptproblem, denn die Kombination Mutterschaft und Familie lasse sich für Frauen immer noch schwer lösen.

Ein Leben in Bewegung

Nach Jahren in Wien lebte Erica Fischer in Deutschland, ab 1994 in Berlin. In diesem Jahr erschien jenes Buch, mit dem die Autorin weltweit bekannt wurde – auch aufgrund der Verfilmung durch Max Färberböck, die 1999 in die Kinos kam (mit Maria Schrader und Juliane Köhler in den Hauptrollen): „Aimée & Jaguar. Eine Liebesgeschichte, Berlin 1943“. Fischers dokumentarische Erzählung, die auf den Erinnerungen von Lilly Wust und weiteren Zeitzeug:innen basiert, wurde in 20 Sprachen übersetzt, ein Meilenstein nicht nur der Holocaust-Literatur, sondern auch Im Hinblick auf lesbische Sichtbarkeit in der Nazizeit.

Heute beobachtet sie Welt heute von ihrem Zuhause in Barcelona aus. Der Umzug 2023 erfolgte spontan, gemeinsam mit ihrem italienischen Mann, der nie wirklich in Berlin angekommen war. „Er hatte einen Traum, er wollte nach Barcelona. Ich fand die Idee wunderbar.“ Drei Monate später war alles gepackt. „Der Alltag in Barcelona ist ein anderer. Hier sieht man alte Männer, die sich in der Kneipe köstlich miteinander unterhalten. Die Stadt ist wunderbar die Menschen sind freundlich, hilfsbereit“, schwärmt die Neo-Spanierin. Untätig ist sie nie, Fischer liest viel, schreibt weiterhin. Ein neues Buchprojekt, eine Übersetzung, eine Zusammenarbeit mit einer Historikerin über eine jüdische Künstlerin, vieles ist in Arbeit, manches auf Eis: Polnisch, die Sprache ihrer Mutter, hat sie jahrelang versucht zu lernen, „aus emotionalen Gründen“, zugunsten von Spanisch hat sie es aber aufgegeben.

„Gestern war ich wieder auf einer Demo“, erzählt sie mit fester Stimme. „Wir haben gegen Waffenlieferungen an Israel protestiert. Spanien darf den Genozid in Gaza nicht unterstützen.“ (Womit sich Fischer übrigens auf einer Linie mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez befindet. Spanien fordert u.a. ein Waffenembargo gegen Israel und hat das Vorgehen Israels als Völkermord bezeichnet.) „Wir“, das ist eine kleine Gruppe internationaler jüdischer Aktivist:innen, mit der Fischer in Barcelona vernetzt ist. Demonstrieren ist heute ihre politische Praxis, mit Bannern und Präsenz, „Weil ich noch nicht gut genug Spanisch kann, ist das meine einzige Möglichkeit, mich auszudrücken.“ Auch die Genderdebatte verfolgt sie mit klarem Blick: „Das Geschlecht eines Menschen ist egal. Wichtig ist, dass es Gerechtigkeit und keine Unterdrückung gibt.“

Das politische Engagement bleibt, wenn auch heute anders. „Wir dachten früher, wenn Frauen an die Macht kommen, wird alles besser. Heute sehen wir: So einfach ist es nicht.“ Die Arbeitswelt, so Fischer, sei noch immer der größte Stolperstein. Ihr Fazit ist nüchtern: „Feminismus ist heute vielleicht anders, aber mehr denn je notwendig.“

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare