Beiträge zum Thema Hygiene

Hauptinhalt

Hundemarke der Gemeinde Wien, 1890, Wien Museum: Inv.-Nr. 308465/32

Einführung der Hundesteuer in Wien

„...dass wir eigentlich von unseren Hunden leben!“

Ehe in Wien 1869 zum ersten Mal eine „Gemeindeauflage auf den Besitz von Hunden“ in Kraft trat, waren herumstreunende Straßenhunde keine Seltenheit im Stadtbild. Erhoffter Nebeneffekt dieser Steuer war die Eindämmung der Tollwut.

Catalog von Marianne Bendl, K.U.K. Priv. Busenschützer-Fabrik Wien, 1893, Rückseite, Universitätsbibliothek der Universität Wien

Marianne Bendl und ihr Reform-BH

„...das Mieder ist der Feind der Gesundheit des Weibes“

Das Korsett war lange Zeit ein Must-have der Damenmode. Dem setzte sich erstmals eine in Wien ansässige Kleidermacherin und Unternehmerin entgegen: Marianne Bendl brachte den „Busenschützer“ auf den Markt und versuchte die Damenwelt so von ihrer Einschnürung zu befreien - nicht ohne gehörige Kontroversen auszulösen.

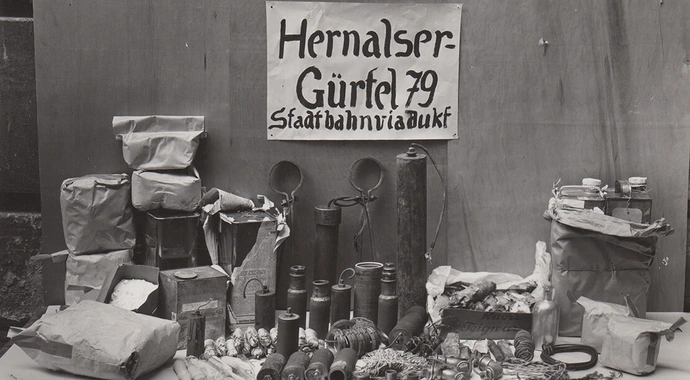

Sprengmittel der Nationalsozialisten, die am Hernalser Gürtel aufgefunden wurden. Foto: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW)

Die Kanalbrigade der SA

Terror im Untergrund

Nachdem Engelbert Dollfuß im März 1933 das Parlament ausgeschaltet hatte, entmachtete er sukzessive die Arbeiterschaft und ihren politischen Einfluss. Im Widerstand gegen das austrofaschistische Regime plante der Republikanische Schutzbund – als militärischer Arm der Sozialdemokraten – unter anderem auch, Sprengstoffanschläge aus der Kanalisation heraus durchzuführen. Dies wiederum erregte das Interesse der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA).

Männer der Kanalbrigade im Kontrolleinsatz, 1935, Foto: Fritz Zvacek / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Die Wiener Kanalbrigade

Sicherheit im Untergrund

Als 1925 und 1926 die Zahl der Einbrüche in Wien zunahm, reagierte die Wiener Polizei zunächst mit verstärkten Streifengängen. Einige Kriminelle nützten daraufhin das Kanalsystem für ihre Machenschaften – nun war wieder die Polizei am Zug.

Elin-Staubsauger, um 1950, Wien Museum, Inv.-Nr. 239723/17, Foto: TimTom

Geschichte des Staubsaugers

Mit Vampyren und Kobolden auf Bakterienjagd

Wohnungsreinigung oder Frühjahrsputz ohne Staubsauger? Lieber nicht, werden die meisten denken. Kaum jemand verzichtet heute auf so ein Gerät, es zählt zu den verbreitetsten Alltagsgegenständen. Seine Karriere begann vor gut 120 Jahren, in einer Zeit, in der vor allem in den großen Städten ein erbitterter Krieg gegen den Staub geführt wurde.

Josef Mutterer: Die Alserbachstrasse während der Regulierung, um 1875, Wien Museum

Einwölbung der Bäche und Flüsse von Wien

Die speziellen Alserbachforellen

Bis ins 19. Jahrhundert rauschten Bäche aus dem Wienerwald in offenen Betten durch die Stadt. Ihr Wasser trieb die Räder der Mühlen an, sie dienten der Reinigung, spülten Unrat hinweg und veranlassten Künstler zu romantischen Kompositionen. Aus hygienischen Gründen und um Überschwemmungen zu vermeiden, wölbte das Stadtbauamt die Bäche und Flüsse ein.

Ausstellungsansicht zum Thema Körperbilder, Foto: Reiner Riedler

Zur Wiedereröffnung des Josephinums

Geschichte geht durch den Magen

Nach vierjähriger Schließzeit präsentiert sich das Josephinum nicht nur baulich runderneuert, sondern mit einer Dauerausstellung, die Medizingeschichte unter unterschiedlichsten gesellschaftlichen Aspekten beleuchtet.

Innenansicht des Tröpferlbades in der Ratschkygasse 26 im 12. Bezirk, um 1926, Wien Museum

Die Geschichte des Tröpferlbades

Körperhygiene für alle

Tröpferlbäder bezeichnen in Wien öffentliche Brausebäder, in denen sich Menschen gegen ein geringes Entgelt oder sogar kostenfrei duschen können. Rund hundert Jahre zählten sie flächendeckend zum fixen Inventar in der Stadt.

Innenansicht des Tröpferlbades, Duschraum Herren, 2021, Foto: Klaus Pichler, Wien Museum

Bezirksmuseum Wieden

Auf den Spuren des Tröpferlbades

Das Gebäude des heutigen Bezirksmuseums Wieden wurde 1893 als Städtisches Volksbad – Wienerisch „Tröpferlbad“ – errichtet. Als solches war es fast 100 Jahre in Funktion. Im Zuge der Arbeiten zu einer neuen Dauerausstellung wurden die Geschichte des Hauses sowie dessen spezifische Architektur genauer unter die Lupe genommen.

Schild aus dem ehemaligen Beatrixbad, fotografiert von Thomas Keplinger anlässlich einer Begehung vor der Renovierung des Hauses, 2010

Beatrixbad

„Mit der größten Bequemlichkeit ausgestattet“

Die wenigsten der Bäder, die vor 1900 erbaut wurden, sind noch in ihrer ursprünglichen Substanz erhalten geblieben. Deshalb war es ein besonderer Glücksfall, als 2010 die Reste des einstigen Beatrixbads kurzfristig „auftauchten“. Zur Geschichte einer Wiener Institution.