Beiträge zum Thema Gesundheit

Hauptinhalt

Ausschnitt aus: Jüngstes Gericht mit Darstellung der Stadt Wien, 1490–1500, Tempera-Mischtechnik auf Holz, Leihgabe Kinsky'sches Forstamt Burg Heidenreichstein, Foto: TimTom, Wien Museum

Repräsentation behinderter Personen im mittelalterlichen Wien

Mit der Beinprothese in die Hölle?

Behinderungen sind historisch nur schwer fassbar, umso überraschender ist die prominente Abbildung eines Mannes mit „Holzbein“ auf einem mittelalterlichen Wiener Tafelbild. In seiner Darstellung vereinen sich moralische, religiöse und soziale Zuschreibungen, die auf den zeitgenössischen Umgang mit Behinderungen rückschließen lassen.

Wärmestube in Wien, um 1946, Austrian Archives / brandstaetter images / picturedesk.com

Wärmestuben und Cooling Center

Ein gegensätzliches Paar

Kälte betrifft oft die Ärmsten, das war früher nicht anders als heute. Deshalb wurden im 19. Jahrhundert – zunächst aus privater Initiative – im Winter Wärmestuben eingerichtet. Gerade in jüngster Vergangenheit ist auch die Hitze in Wien als Bedrohung für die Bevölkerung hinzugekommen. Ein Beitrag aus dem neuen Buch „Klima wandelt Wien. Rück- und Ausblicke auf unser Stadtleben“.

Grube mit Knochen von Menschen und Pferden, Foto: Novetus GmbH

Chronische Erkrankungen und Beschwerden bei Soldaten

Die Schlachten der kranken Männer

Die Schlachten von Aspern und Wagram sind als besonders blutige Ereignisse in die Geschichte eingegangen. Doch über die Krankheiten und Verletzungen, mit denen die Soldaten abseits vom Schlachtfeld zu kämpfen hatten, weiß man wenig: Eine archäologische Spurensuche.

Ausstellungsansicht zum Thema Körperbilder, Foto: Reiner Riedler

Zur Wiedereröffnung des Josephinums

Geschichte geht durch den Magen

Nach vierjähriger Schließzeit präsentiert sich das Josephinum nicht nur baulich runderneuert, sondern mit einer Dauerausstellung, die Medizingeschichte unter unterschiedlichsten gesellschaftlichen Aspekten beleuchtet.

Postkarte zur Bewerbung des „Wiener Sanatorium Dr. Anton Loew“. Buch- und Kunstdruckerei Josef Gerstmayer, Wien, 1910–1925. Josephinum – Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin, MedUni Wien

Das Sanatorium Dr. Anton Loew

Ein letztes Löffelchen Kaviar

Eine Gedenktafel, angebracht an einem Wohnhaus in der Mariannengasse 18-20 im neunten Wiener Gemeindebezirk, erinnert heute an den Sterbeort des Komponisten Gustav Mahler (1860-1911) und verweist auf die einstige Nutzung dieses Gebäudes, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts das größte und nobelste Privatsanatorium Wiens beherbergte: das Sanatorium Dr. Anton Loew.

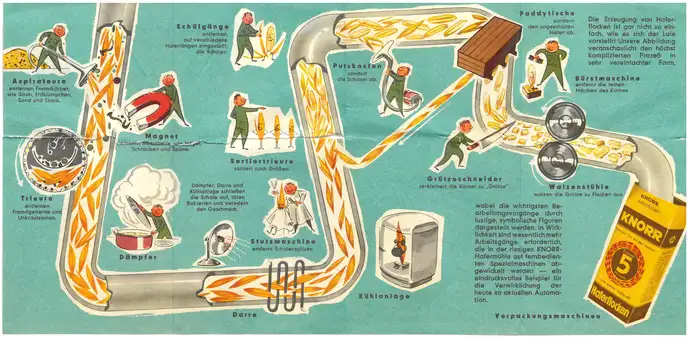

Faltprospekt der Firma Knorr: Haferflockenherstellung, um 1960, Privatbesitz Susanne Breuss

Porridge, Müsli, Hafersuppe

Vom Hafer gestochen

Heute kommt kaum ein trendiges urbanes Frühstückslokal ohne Porridge aus. Noch vor wenigen Jahren hätte man mit einem warmen Haferbrei die meisten eher jagen können. Aber: Selbst Grundnahrungsmittel wie der Hafer unterliegen den Launen der Mode und ihr Image ist immer von den jeweiligen Zeitumständen abhängig.

Das Bürgerspital (Gebäudekomplex links) auf einer Rekonstruktion des Karlsplatzes um 1520, die für die Ausstellung „Am Puls der Stadt. 2000 Jahre Karlsplatz“ im Wien Museum 2008 erstellt wurde. Am rechten unteren Bildbereich ist der Friedhof des Bürgerspitals zu sehen. Visualisierung: 7reasons

Spitäler und Krankenhäuser im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

Spital ist nicht gleich Krankenhaus

Heute werden bei uns die Begriffe Spital und Krankenhaus synonym gebraucht. Im 18. Jahrhundert wurde zwischen dem alten Begriff „Spital“ und der neu aufgekommenen Bezeichnung „Krankenhaus“ unterschieden. Auch vor der Gründung des „Allgemeinen Krankenhauses“ durch Joseph II. 1784 gab es in Wien schon mehrere Krankenhäuser.

Frisiersalon Fritzi, 1985, Foto: Trude Lukacsek, Wien Museum

Hygiene beim Friseur

„Bacillen und Mikroben, und wie sie alle heißen“

Um 1900 ging in den Friseursalons die Bakterienangst um. Der „hygienisch-antiseptische Frisiersalon“ war die Antwort darauf. Manche Kunden nahmen zur Sicherheit sogar ihre eigenen Kämme und Bürsten mit. Außerdem wurden Haarewaschen – und Trocknen langsam gebräuchlich.

Egon Schiele mit seinem Gemälde „Winterbaum“, anonyme Fotografie, Wien Museum

Historische Persönlichkeiten im Krankenbett – zweiter Teil

Vor der Seuche sind alle gleich

Gegen die Pest waren auch Herrscher jahrhundertelang machlos, Kaiser Leopold I. trug jedoch versehentlich zu einer massiven Ansteckungswelle bei. Auch die Syphilis machte nicht vor Prominenten halt, genausowenig wie die Spanische Grippe, die Wien direkt nach dem ersten Weltkrieg hart traf und u.a. Egon Schiele dahinraffte.

Silbermedaille anlässlich der Genesung von Kaiserin Maria Theresia von den Pocken, 1767, Wien Museum

Historische Persönlichkeiten im Krankenbett

Die Kaiserin ist genesen!

Ob Pocken, Malaria oder Tuberkulose: Die Geschichte kennt viele Fälle von prominenten Persönlichkeiten, die nicht von Krankheiten verschont blieben. Ein erster Überblick – von Mozart über Kaiserin Maria Theresia bis zu Thomas Bernhard.