Windfahne, Foto: Hertha Hurnaus

Hauptinhalt

Zur Technikgeschichte der Ringstraßenbauten

Frischluft für die „Burg“

Die Repräsentativbauten an der Wiener Ringstraße wie etwa die Staatsoper, die Börse, das Reichsratsgebäude, die beiden Hofmuseen, die Universität und schließlich das Corps de Logis der Neuen Burg, waren mit großen Luftbrunnenanlagen ausgestattet, die als Gesamtserie weltweit einzigartig sind. Dabei handelt es sich um eine Kombination gemauerter Schachtsysteme mit einem vorgeschalteten Erdmassespeicher, der mittels der durchströmenden Luft thermisch und hygrisch aufgeladen beziehungsweise wieder entladen wird. Der Luftbrunnen des Burgtheaters ist in dieser Reihe einer der am besten erhaltenen. Die Zuluft sinkt im Volksgarten über das Einlaufwerk durch einen Brunnenschacht mit sechs Metern Durchmesser bis in das dritte Kellergeschoß. Von dort führt ein einhundert Meter langer Tunnel die Zuluft durch den Erdmassespeicher zur Lüftungszentrale, wo sie nun weiter spezifisch konditioniert und über ein hochkomplexes System aus Gängen, Schächten, Kammern und Schleusen im gesamten Gebäude verteilt und schlussendlich über das Dach beim „Blasengel“ ausgeleitet wird. Diese volkstümliche Bezeichnung rührt von der weithin sichtbaren Windfahne her, die als figurale Blechtreibarbeit ausgeführt ist.

Als Transportmedium für Energie und Feuchtigkeit werden im Gebäude große, vorkonditionierte Luftvolumenströme langsam durch breite Schächte geführt, welche in den Innenwänden liegen und durch optional verschließbare Öffnungen mit den Räumen verbunden sind. Zwischen Luft und Mauerwerk pendeln sich Gleichgewichtszustände von Temperatur und Feuchtigkeit ein. Auf diese Weise wird der gesamte Gebäudekern im Winter vorgewärmt, im Sommer hingegen kühl gehalten, und darüber hinaus eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit in den Innenräumen garantiert. Durch das beachtliche Speicherpotenzial der um und unter dem Gebäude liegenden Erdmassen sind auch saisonale Verschiebungen der Extremwerte des Sommers Richtung Winter beziehungsweise umgekehrt möglich.

Im Tageslauf wird analog die thermische Tagesspitze des frühen Nachmittags durch die fortwährende Luftzirkulation in die kühlen Nachtstunden verschoben, während Kondensat, das sich in den frühen Morgenstunden an den Oberflächen der Schächte gebildet hat, tagsüber wieder verdunstet, Kühlenergie freisetzt und die trockene Luft befeuchtet. In welchem Ausmaß das Mauerwerk Energie und Feuchtigkeit speichern kann, hängt nicht nur von seiner Masse, sondern auch von der Wahl der Baustoffe ab. Der Massenbaustoff der Ringstraßenbauten – keramische Vollziegel in Kalkmörtelbindung – kann nicht nur hervorragend Energie speichern, sondern wirkt durch seine poröse Struktur auch feuchtigkeitsregulierend.

Eine weitere Besonderheit des Belüftungssystems im Wiener Burgtheater besteht darin, dass die Zuluft großflächig durch den Boden des Parketts einströmt und sogleich senkrecht nach oben durch die Decke des Zuschauerhauses abgeführt wird. Dabei kommt es zu keiner nennenswerten Querverteilung der Luft und der möglicherweise von ihr transportierten Krankheitserreger. Das Belüftungssystem des Wiener Burgtheaters zeigt beispielhaft, wie qualitätvolle Gebäudekonditionierung über einen langen Zeitraum hinweg energieeffizient bewerkstelligt werden kann. Als integraler Systembestandteil erfolgte die Steuerung dieser komplexen Technologie mittels Handrädern, Kurbeln, Zahnrädern, Getrieben und Kettenzügen: einer einfachen, durchschaubaren, robusten und letztlich resilienten Technologie, die zum Teil noch heute in Funktion steht.

In der Eisenkonstruktionswerkstätte Ignaz Gridl entstanden nicht nur die Konstruktionselemente für das Burgtheater, sondern auch für den Musikverein, für das Rathaus, für das Reichsratsgebäude und für die Hofmuseen. Die Kuppelkonstruktionen für das Kunsthistorische und das Naturhistorische Museum sind nach einem ähnlichen Prinzip wie die Gewölbe über den Feststiegenhäusern des Burgtheaters ausgeführt. Es handelt sich dabei um sogenannte Agraffenkonstruktionen, bei denen die Gewölbeziegel in ein Eisenskelett eingehängt sind. Bei dieser Konstruktionsweise werden die Schubkräfte der Kuppel leicht beherrschbar und die bei klassischer Bauweise erforderlichen Strebesysteme oder Zugstangen obsolet. Die riesigen räumlichen Dimensionen der Ringstraße und des Maria-Theresien-Platzes zwischen den Museen lassen die Kuppeln kleiner erscheinen als sie in einem dicht verbauten innerstädtischen Raum wirken würden.

Die dunkle Kehrseite

Wenn man die Literatur zu den Fertigungsprozessen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in ihrer gesamten Breite durchforstet und auch in die Ausgaben der Arbeiterzeitung dieser Zeit schaut, sieht man, dass diese technische Innovation in der industriellen Fertigungsweise auch eine dunkle Kehrseite hatte. Ignaz Gridl dürfte diesen Berichten zufolge als Arbeitgeber eine sehr unangenehme Persönlichkeit gewesen sein. In einem zeitgenössischen Pressebericht werden die Arbeitsbedingungen beschrieben, die in der Gridl'schen Eisenkonstruktionswerkstätte herrschten: „Strafandrohungen an allen Ecken und Enden, auf jeder Maschine, sogar am Abort, dazu eine Brutalität sämmtlicher Aufsichtsorgane lassen diese Bude so recht als moderne Marterkammer erscheinen, in der Einzelne gänzlich wertlos sind. Das Gewerbegericht hat als nahezu ständigen Angeklagten Herrn Gridl, weil Lohn Abzwackereien und Akkordübervortheilung etwas Feststehendes sind. Viel und schnell erzeugen, aber bei möglichst kleiner Vergütung, das ist die Losung des Herrn kais. Rathes Gridl und seiner Antreiber. Wo dies nicht durch List oder Strafen erreicht wird, wenden die Herren Gewalt an; Ohrfeigen sind z. B. schon öfters vorgekommen. Die neueste Kundmachung besagt, dass Verletzte oder Kranke sich binnen 24 Stunden bei ihrem Werkführer zu melden haben, widrigenfalls sie ihre Unterstützung verlieren. Man will halt auch das Krankengeld womöglich noch ersparen.“ (Arbeiter Zeitung, 2. Jg., Nr. 24, Wien 1890). Das war also die Kehrseite dieser innovativen Technologie, deren Eleganz wir heute bewundern: Für die Werktätigen, welche diese Eisenkonstruktionen herstellten, herrschten für uns heute unvorstellbare Arbeitsbedingungen.

Im Laufe der Entwicklung traten die anfänglich verborgenen eisernen Konstruktionselemente sukzessive immer mehr an die Architekturoberfläche, bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts das strukturbildende Material auch gestalterisch dominierte. Ein Zweckbau, der als Zwischenstufe dieser Entwicklung gelesen werden kann, ist die ehemalige Livree-Garderobe der Beschäftigten des Obersthofmeisteramts (das spätere Monturdepot des Kunsthistorischen Museums) in der Wiener Hofburg. Bei diesem nicht öffentlich zugänglichen Betriebsraum wurde, wohl in erster Linie aus ökonomischen Überlegungen, die Eisenkonstruktion nicht mehr verkleidet, aber für die Ausstattung durchaus hochwertige, repräsentative Materialien gewählt. Die Bodenfliesen stammen aus der Produktion der Keramikfabrik Villeroy & Boch. Diese für das Ende des 19. Jahrhunderts in Wien so typischen Steingutfliesen zeigen heute nahezu unverändert ihre Ornamentik und strahlende Farbigkeit. Um die feuchteempfindlichen Monturen aus organischen Materialien trocken zu halten und für deren langfristigen Erhalt zu sorgen, wurde ein Ventilations- und Heizungssystem auf Basis mittlerer Technologie eingebaut. Die von den noch im Original erhaltenen gusseisernen Heizkörpern erzeugte warme und trockene Luft zirkuliert, von der natürlichen Thermik angetrieben, durch Schlitze und Gitterroste im Boden im gesamten Depotraum. In Verbindung mit der Speichermasse des massiven, raumbildenden Mauerwerks wurde so langfristig ein stabiles Innenraumklima aufrechterhalten, in dem die einwandfreie Lagerung der Monturen gesichert war. Das Kunsthistorische Museum nutzte diesen Raum noch bis 2024 zur optimalen Lagerung historisch wertvoller Textilien. Das Monturdepot stellt damit in der Entwicklung zur nach außen gezeigten, gestaltbestimmenden Eisenkonstruktion eine Zwischenstufe dar: einen nicht-repräsentativen Raum, einen Zweckbau für die Dienerschaft, in dem Konstruktion und mittlere Technologie bereits sichtbar sind.

Den nächsten Entwicklungsschritt bilden die höfischen Palmenhäuser im Burggarten und im Schlosspark von Schönbrunn, die zur Gänze als Eisenkonstruktion ausgeführt sind. In der formalen Gestaltung des Palmenhauses im Burggarten, nach den Entwürfen von Friedrich Ohmann errichtet, wird, ähnlich wie bei den Deckengemälden Gustav Klimts im Feststiegenhaus des Burgtheaters, der Jugendstil bereits spürbar. In der Materialität rhythmisiert das Wechselspiel zwischen den opaken, steinernen Baukörpern, dem Mittelrisalit und den beiden Eckrisaliten und der dazwischen aufgespannten und offen gezeigten filigranen, verglasten Eisenkonstruktion den Habitus des Baukörpers. Dieses Wechselspiel kann aber auch als Verzahnung der traditionellen Bauweise mit der modernen Konstruktionstechnik gelesen werden. Auch hinsichtlich der Regulierung des Innenraumklimas ist das Palmenhaus im Burggarten heute noch technologisch relevant. Für die Überwinterung empfindlicher Pflanzen sind hier große, zur Sonne ausgerichtete Glasflächen unbedingt erforderlich. Der damit verbundene übermäßige Hitzeeintrag schafft ähnliche Probleme, wie sie auch durch die groß dimensionierten Glasflächen der heutigen Architektur ausgelöst werden. Zur Kühlung wird beim Palmenhaus die große Speichermasse der im Bereich der Rückwand liegenden ehemaligen Augustinerbastei genutzt. Die heiße Luft, die an der besonnten Glasfront entsteht, strömt zur Rückwand, wird dort thermisch entladen und kehrt gekühlt zurück.

Bautechnisches Erfahrungswissen

Der Wert unseres baukulturellen Erbes gründet sich somit nicht nur auf dessen äußere Gestalt, sondern auch auf der offenkundig resilienten Substanz und dem mit ihr dokumentierten, über Jahrhunderte gewachsenen bautechnischen Erfahrungswissen. Nach wie vor stehen historische Speicher- und Verteilsysteme zur Gebäudekonditionierung in Funktion, mit denen ein effizienter und nachhaltiger Temperatur- und Feuchteausgleich über die Zeit möglich ist. Dabei bilden das haustechnische Betriebssystem und die Gebäudesubstanz eine systemische Einheit, deren Elemente ganzheitlich gedacht sind und wechselweise aufeinander wirken. Die Nutzungszyklen dieser komplexen, durch Luftdruckunterschiede angetriebenen und weitgehend selbstregulierenden Haustechniksysteme umfassen Jahrhunderte.

Hinweis:

Dieser Text ist ein leicht gekürzter Auszug aus Friedrich Idams Beitrag „Lob der mittleren Technologie“, erschienen in „Maschinenräume“. Der Autor hat zu diesem Thema auch einen Podcast produziert.

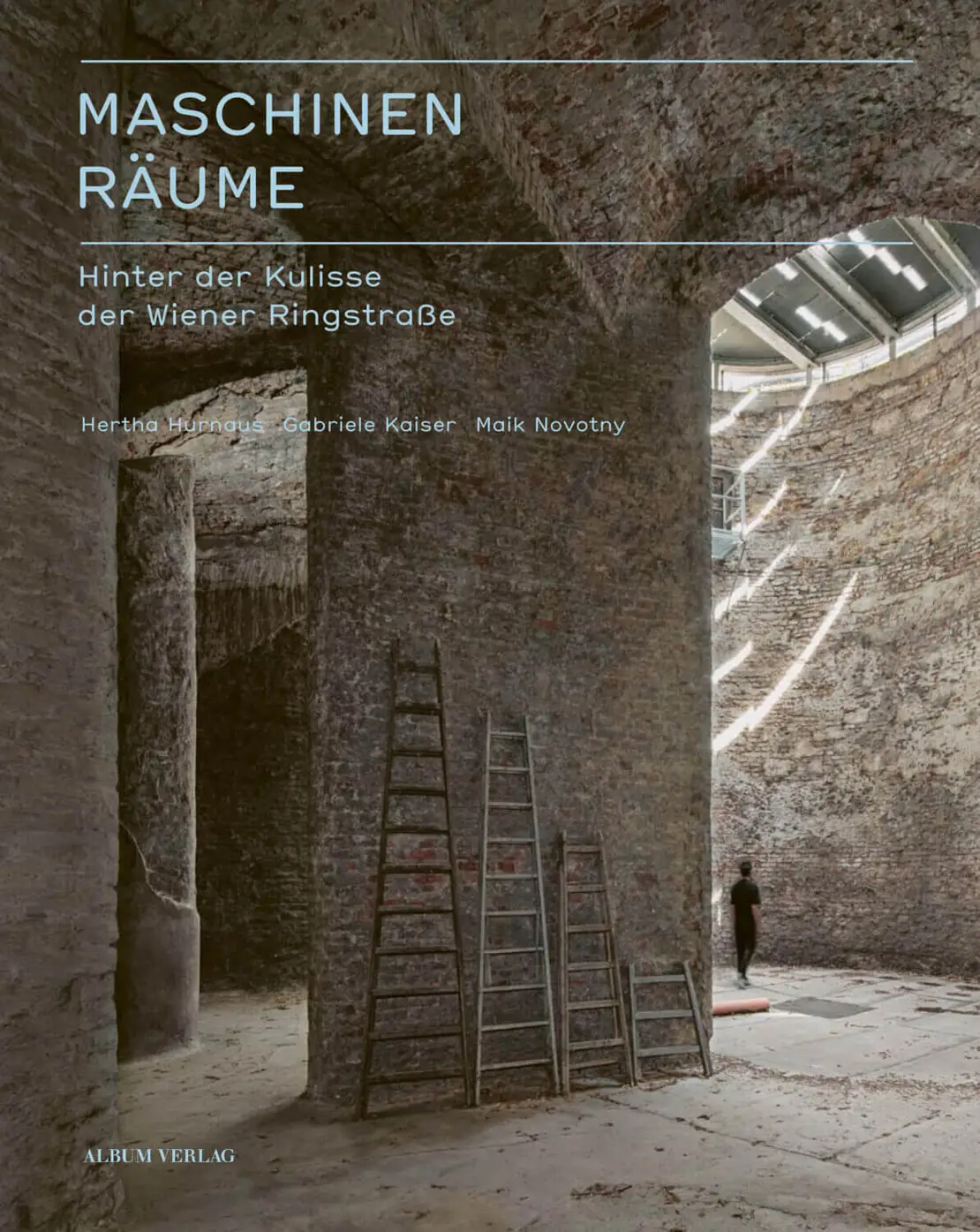

Das Buch „Maschinenräume. Hinter der Kulisse der Wiener Ringstraße“ von Hertha Hurnaus, Gabriele Kaiser und Maik Novotny zeigt jene faszinierenden technischen Innovationen und Einbauten, ohne die die Prachtbauten der Ringstraße – vom Burgtheater und Parlament über die Hofmuseen bis zur Neuen Burg und zur Staatsoper – nicht funktionieren würden bzw. funktioniert hätten. Ob Rohrpost, Bühnentechnik oder Entlüftungsanlagen: Hier manifestiert sich ingenieurstechnisches Wissen auf der Höhe der Zeit. Die Fotografien von Hertha Hurnaus bieten spektakuläre (und teils erstmalige) Einblicke in die Dachböden und Kellerlabyrinthe der Monumentalbauten, Textbeiträge namhafter Expert:innen erläutern die Hintergründe jener (bau)technischen Revolution, die Maßstäbe für Jahrzehnte setzte – und von der man gerade heute etwas lernen kann. Ein kulturwissenschaftliches Betriebshandbuch, das dem Thema Ringstraße ein wichtiges Kapitel hinzufügt. Erschienen ist das Buch im Album Verlag.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Sehr geehrte Frau Gruber, vielen Dank für Ihr nettes Feedback! Es freut uns sehr, dass wir Ihnen auf diese Weise interessante Themen vermitteln können! Alles Gute & beste Grüße, Peter Stuiber (Wien Museum Magazin)

Danke für die Möglichkeit, per Internet über das Wien-Museum (das ich leider nicht mehr besuchen kann) Wissenswertes zu erfahren. Das Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum wurde ebenfalls regelmäßig von mir besucht, Otto Neurath hat mich immer schon fasziniert/Die Publikation "Maschinenräume" ist außerordentlich interessant, danke auch dafür!

Superspannender Beitrag, danke! Buch ist schon gekauft!