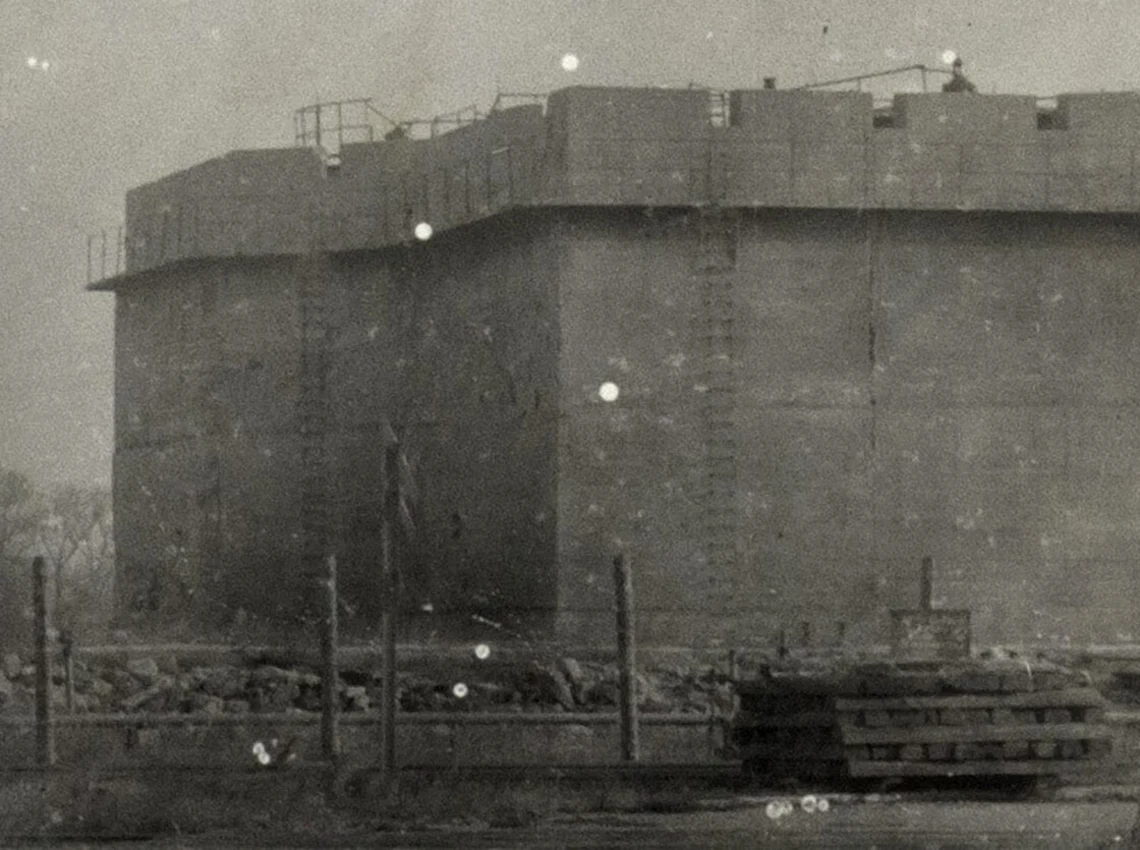

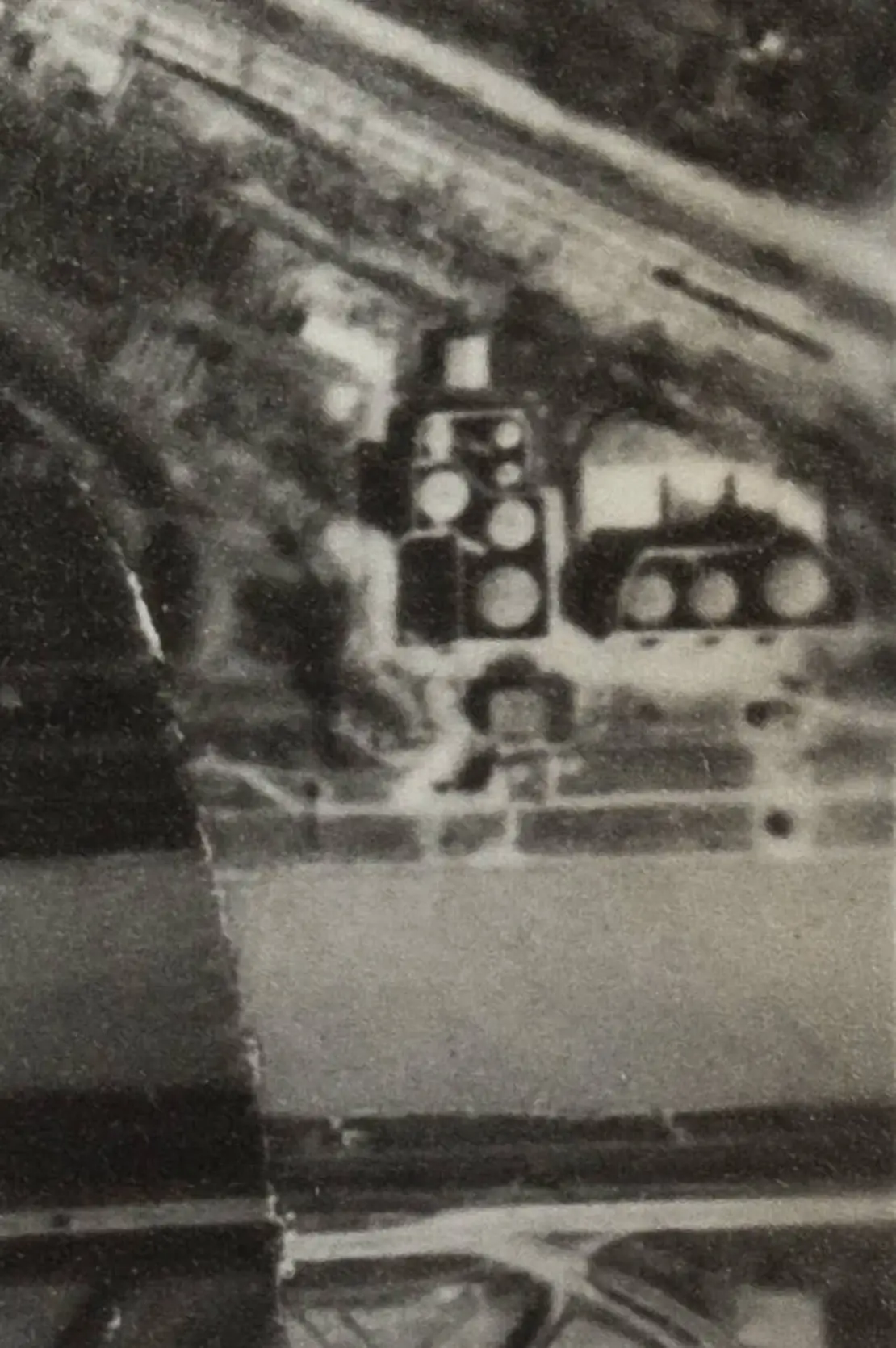

Nachkriegsaufnahme der Tankgruppe C am Alberner Hafen, einer Anlage, die von italienischen Zwangsarbeitern errichtet wurde. Archiv Hafen Wien

Hauptinhalt

Zwangsarbeit am Praterspitz

Verbunkertes Öl

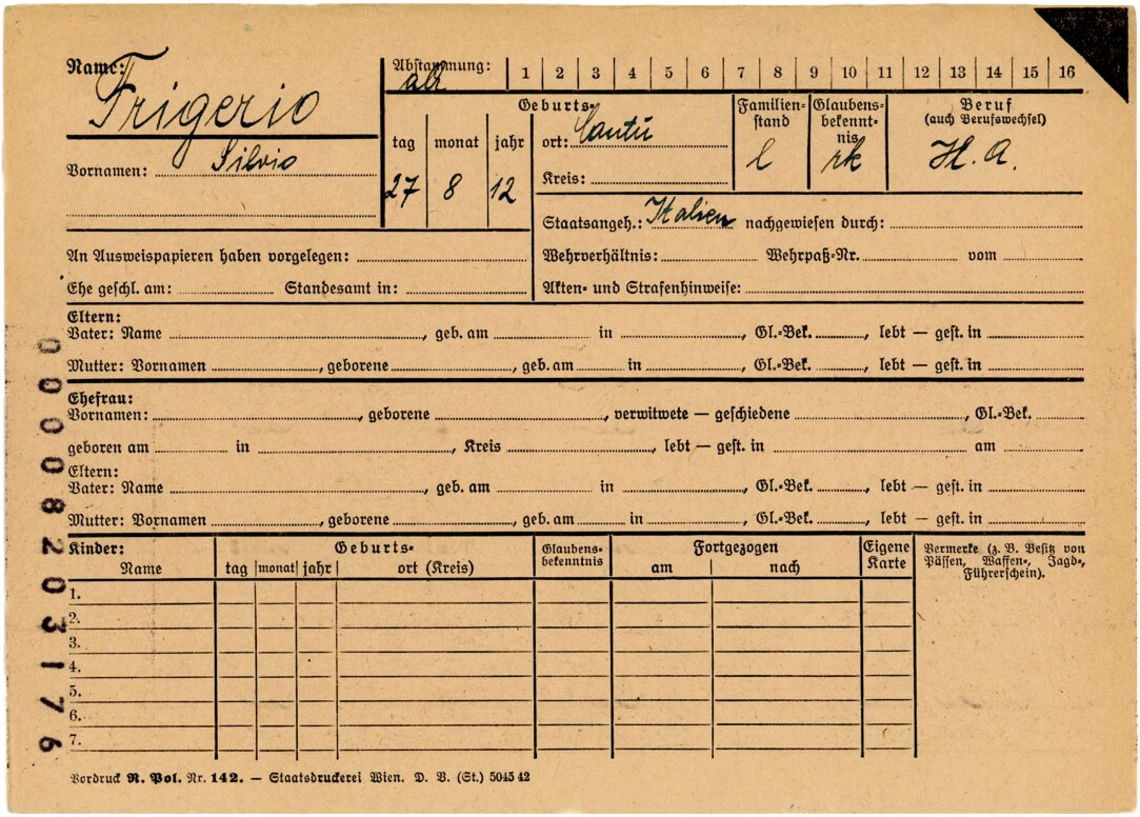

600.000 bis 650.000 italienische Soldaten weigerten sich, den Kampf an der Seite Deutschlands fortzusetzen – sie wurden zur Zwangsarbeit ins Deutsche Reich transportiert, wo man sie in Kriegsgefangenen-Stammlagern (kurz Stalags) unterbrachte und registrierte. Für sie wurde als Angehörige einer vormals verbündeten Macht in Abgrenzung zur Definition des Kriegsgefangenen der Begriff „Italienische Militärinternierte“ (IMI) eingeführt, wodurch die Bestimmungen der Genfer Konvention zur Behandlung von Kriegsgefangenen für sie nicht galten. Die Stalags wiesen die IMI verschiedenen Stellen zu, die Arbeitskräfte angefordert hatten, unter anderem der Gemeindeverwaltung des Reichsgaus Wien. Da die städtischen Behörden die Begriffe „Kriegsgefangener“ und „Militärinternierter“ synonym verwendeten, entstanden in der Folge Kriegsgefangenenlager zur Unterbringung der Italiener. Entsprechend lauteten deren Bezeichnungen beispielsweise K 5 (Kriegsgefangenenlager 5. Bezirk) oder K 12 (Kriegsgefangenenlager 12. Bezirk).

In weiterer Folge teilte man die IMI verschiedenen Arbeitskommandos (ArbKdo) zu. Die IMI-ArbKdos der Gemeindeverwaltung trugen grundsätzlich die Bezeichnung „A 1833 Gw“ – „A“ stand für das Stalag XVII A (Kaisersteinbruch), „1833 Gw“ für die Wiener Gemeindeverwaltung in der Kategorie der gewerblichen Bedarfsträger. Die Unterscheidung zwischen den einzelnen Kommandos erfolgte mittels eingefügter Buchstaben. Das erste städtische IMI-ArbKdo im Lager K 12 in der Bischoffgasse trug deshalb die Bezeichnung „A 1833 a Gw“, das zweite im Lager K 16 in Ottakring die Bezeichnung „A 1833 b Gw“.

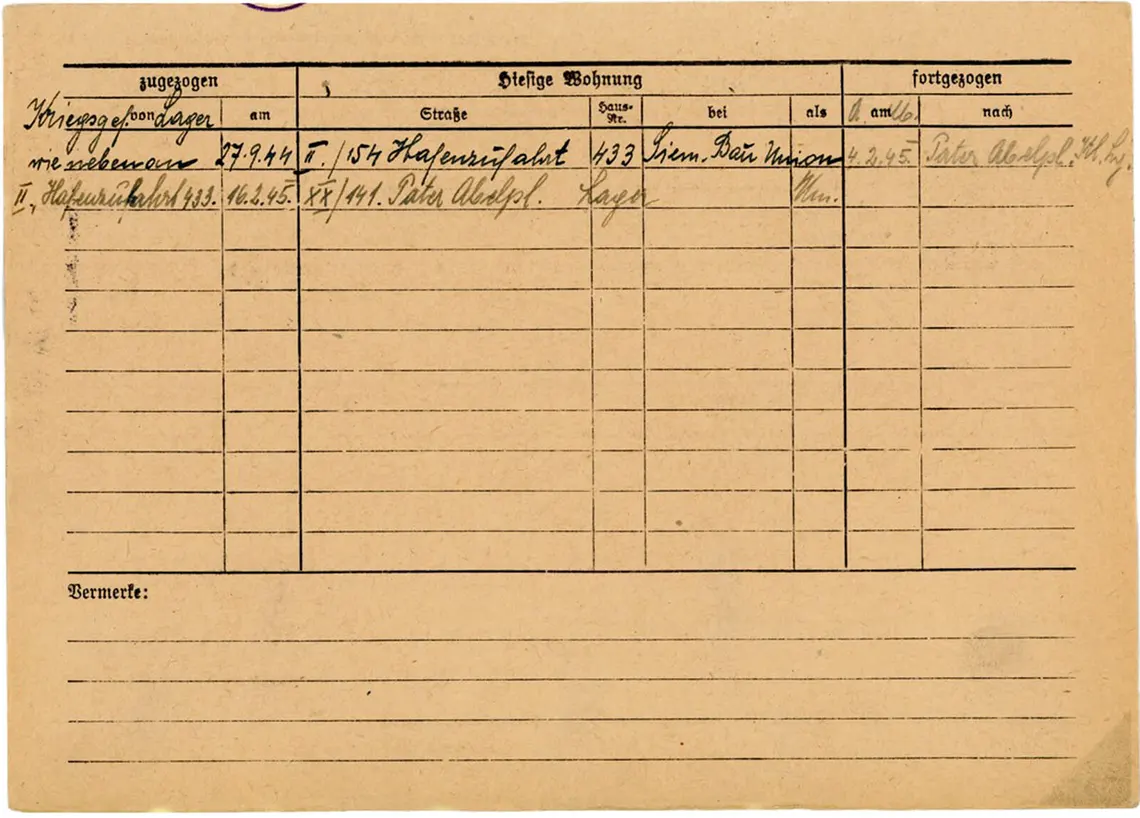

Zwischen Ende September und Ende Oktober 1943 erfolgten Transporte von etwa 3.000 IMI nach Wien für die Verwendung im städtischen Einsatz – Mitte Dezember folgten weitere 1.800. Während man den überwiegenden Teil der IMI in Schulhäusern einquartierte, die sich meist wegen mangelnder Luftschutzvorrichtungen nicht für den Unterrichtsbetrieb eigneten, erfolgte die Unterbringung eines kleineren Kommandos in einem Barackenlager nahe des Winterhafens an der Hafenzufahrtsstraße.

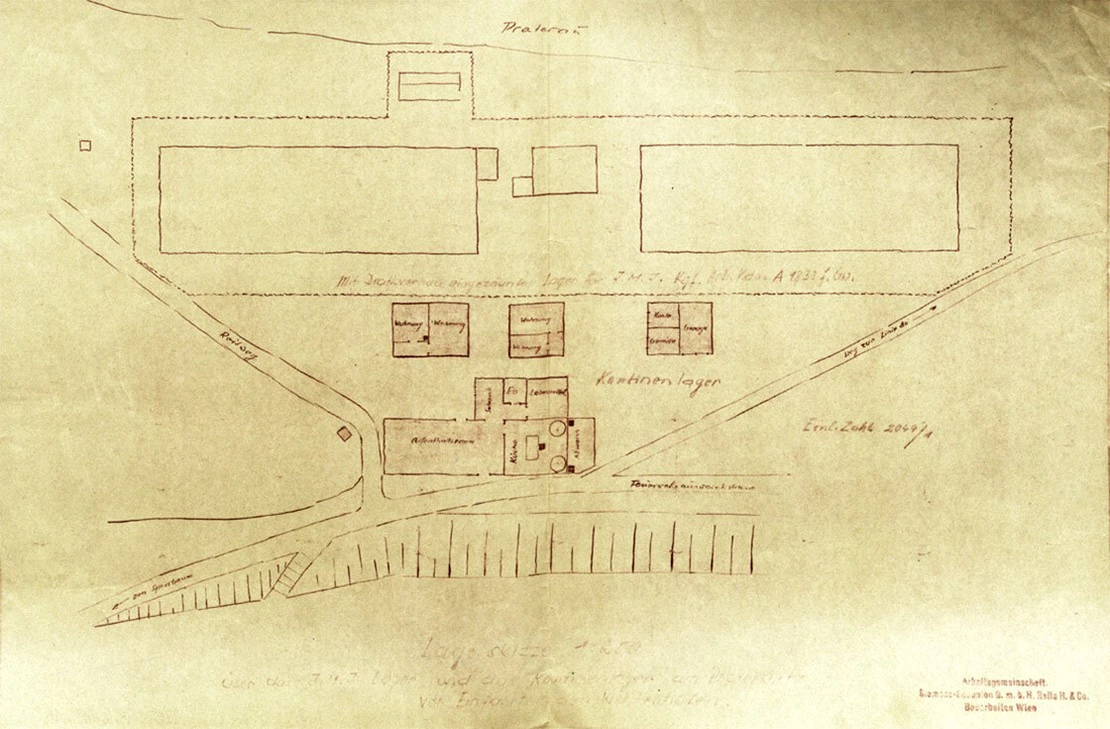

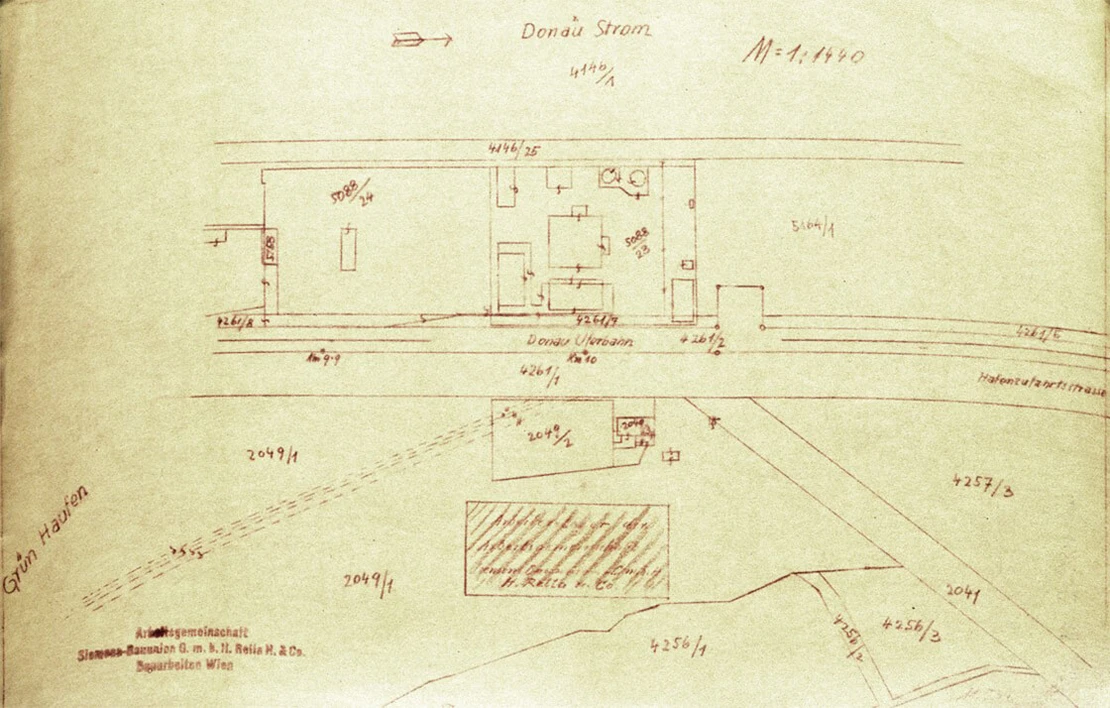

Die Einrichtung des Lagers K 2

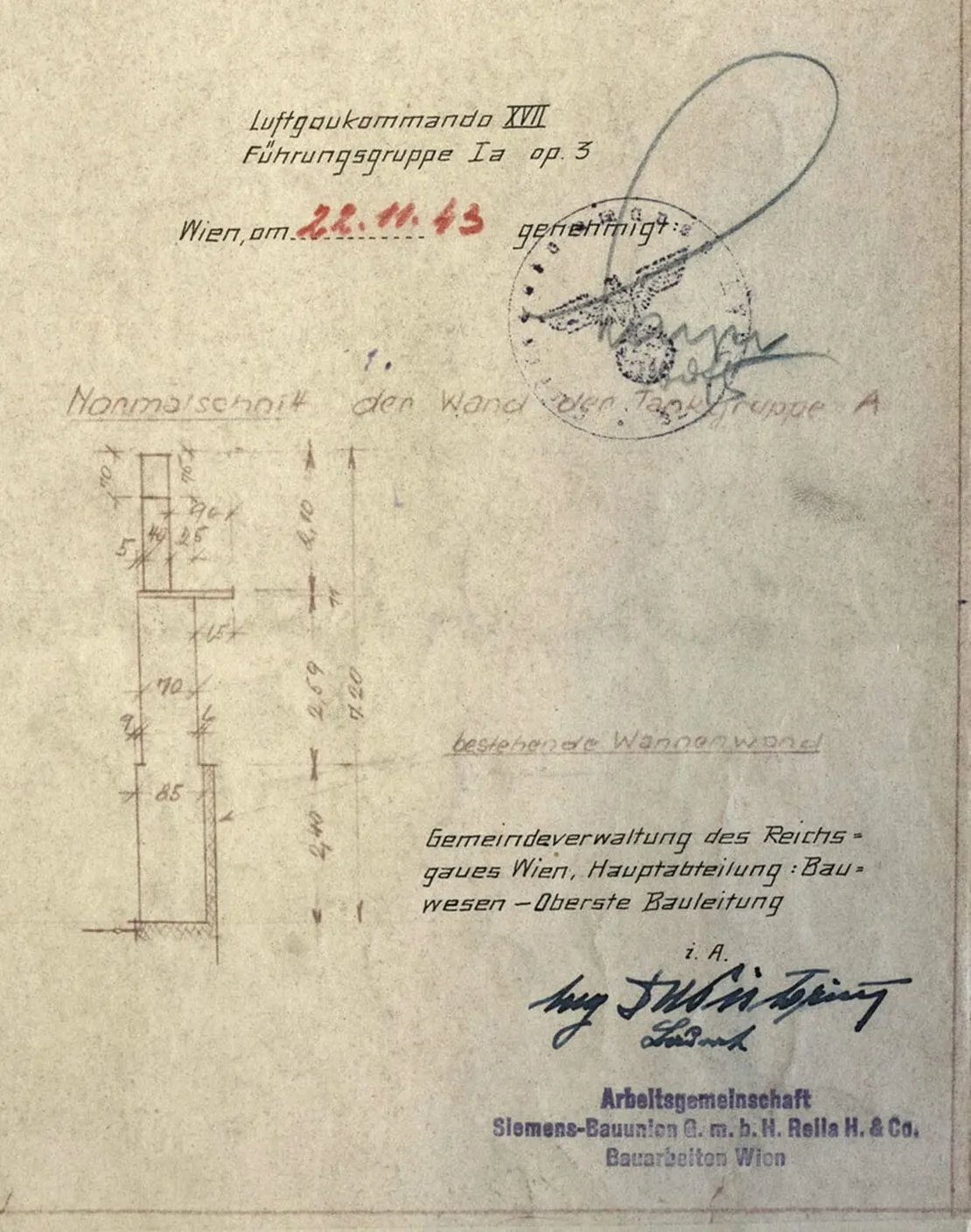

Verantwortlich für den Betrieb des Hafens war damals die Gemeindeverwaltung – die Geschäftsführung lag bei den Lagerhäusern der Stadt Wien, die ab November 1943 in die Lager- und Kühlhaus-AG umgewandelt wurden. Da die Luftgefahr ständig zunahm, erhielt die „Arbeitsgemeinschaft Siemens-Bauunion GmbH/H. Rella & Co“ (ARGE Siemens/Rella) den Auftrag, Luftschutzmaßnahmen im Winterhafen durchzuführen, wofür ihr die Gemeindeverwaltung ein IMI-Arbeitskommando zur Verfügung stellte. Da es sich um das sechste städtische Arbeitskommando handelte, trug es die Bezeichnung „A 1833 f Gw“. Zur Unterbringung der IMI plante man, ein Kriegsgefangenenlager auf Höhe des damals bestehenden Gasthauses Grünanger respektive Zauner an der Hafenzufahrtsstraße 433 im zweiten Bezirk einzurichten.

Die Bezeichnung des Lagers lautete entsprechend der oben erklärten Systematik K 2 – die Bewachung übernahm die Wehrmacht, genauer die zweite Kompanie des Landesschützenbataillons 892 (2./892). Wer mit der Lagerführung betraut wurde, ist nicht bekannt. Da diese Stelle immer durch das Unternehmen besetzt wurde, das über die Zwangsarbeiter verfügte, war es wahrscheinlich ein Mitarbeiter der Siemens-Bauunion. Die erste Belegung im Oktober 1943 stellte ein relativ kleines IMI-Kontingent von etwa 30 Italienern dar, die wahrscheinlich zum Aufbau der Baracken herangezogen wurden.

Die Baustellen des Arbeitskommandos „A 1833 f Gw“

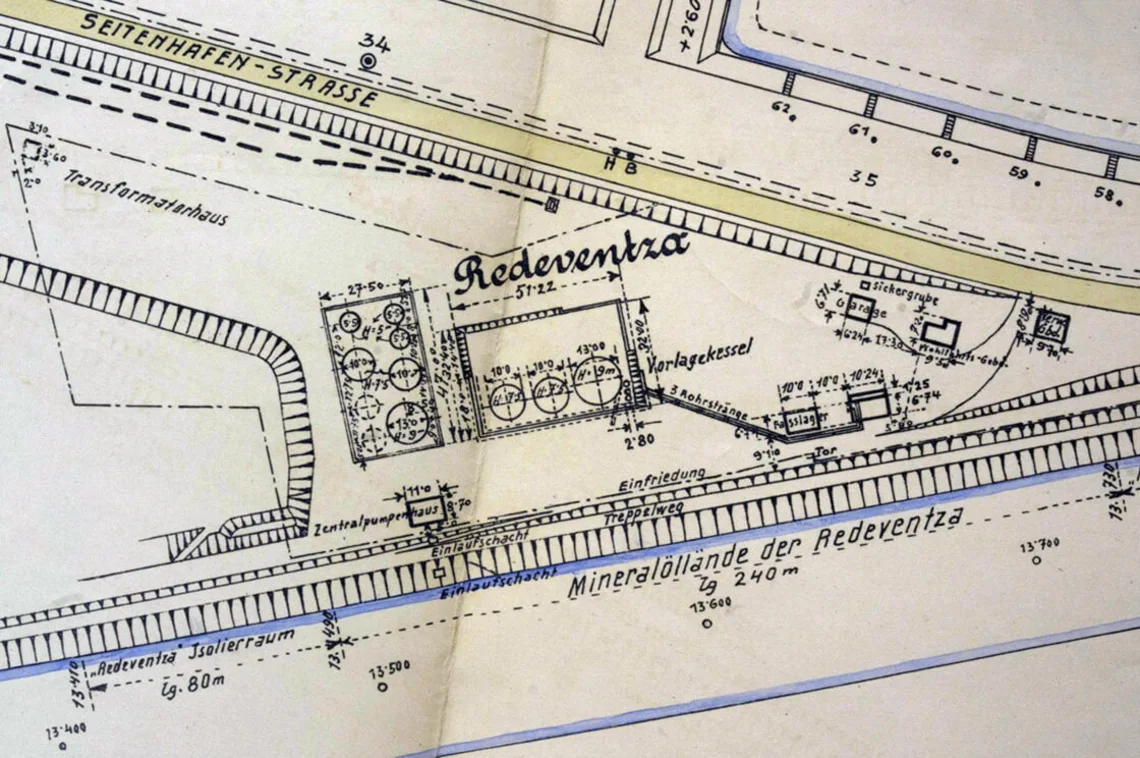

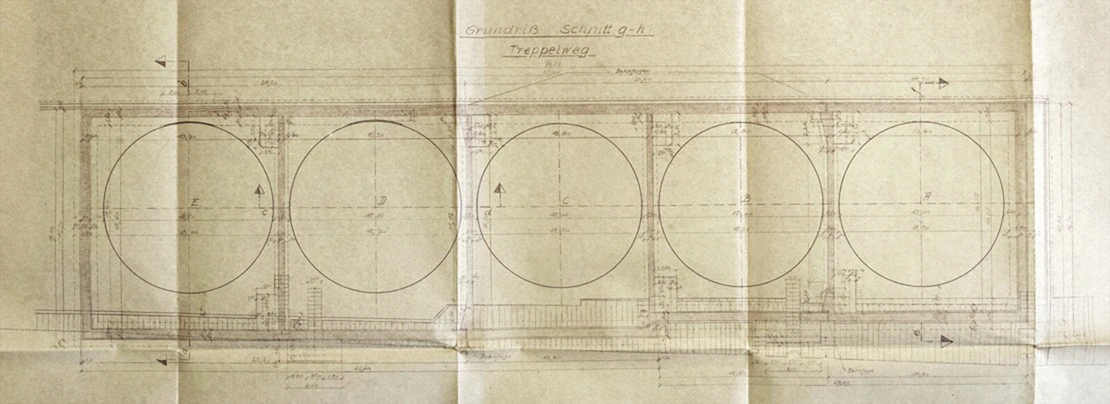

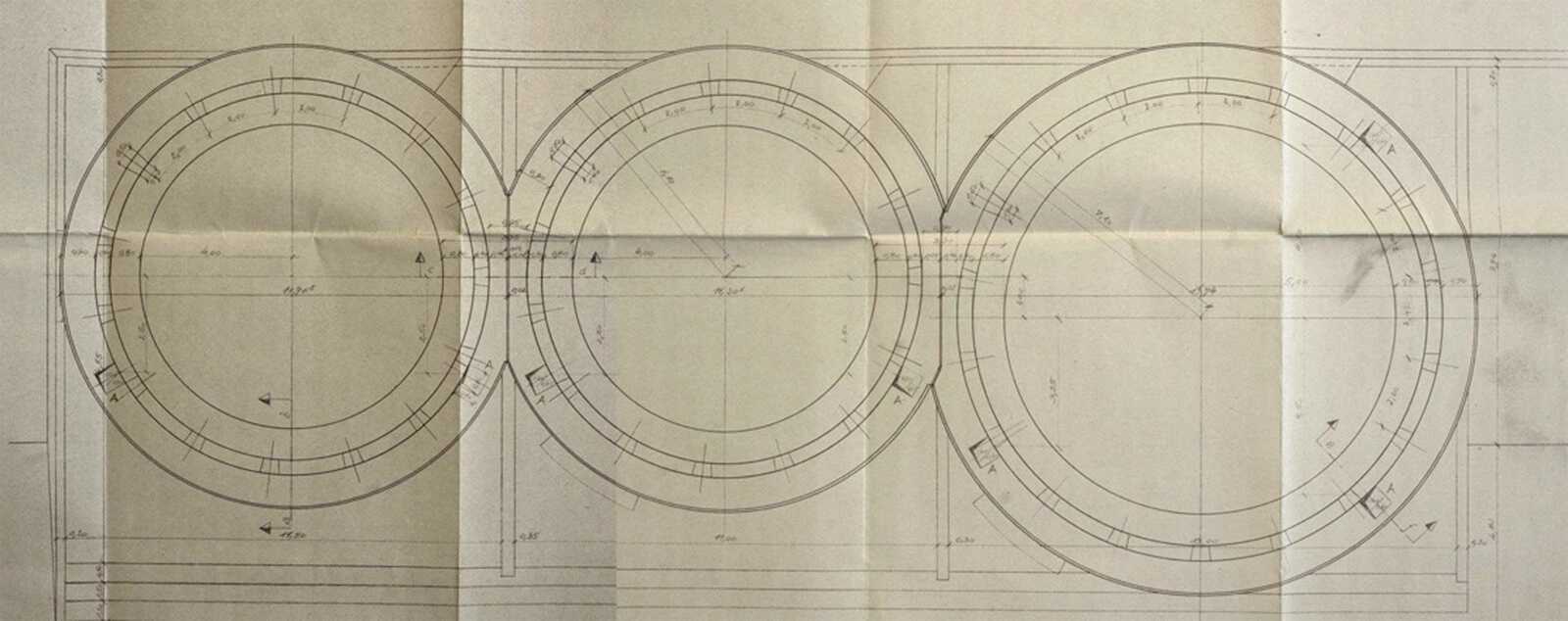

Bis zur Jahreswende hatte sich der Stand der hier untergebrachten IMI auf etwa 70 erhöht. Sie unterstanden dem Baustab Pistorius, benannt nach dem für die Umsetzung von Luftschutzmaßnahmen im Bereich Praterspitz/Winterhafen verantwortlichen städtischen Baurat Hans Pistorius. Seine Aufgaben bestanden angesichts der zu erwartenden Luftangriffe unter anderem darin, Erdöltanks durch die Errichtung starker Ziegelmauern vor den Splittern explodierender Fliegerbomben zu sichern. Im Hafengebiet betrieben acht Erdölunternehmen - Steaua Romana, Nitag, Benzolverband, Shell-Floridsdorfer AG, Deutsch-amerikanische Petroleum-Gesellschaft (DAPG), Redeventza, Olex und Montan-Union – an den Ufern des Donaukanals (Redeventza) und des Donaustroms (alle anderen) ihre kriegswichtigen Tankanlagen und Ölverladestellen. Gemeinsam bildeten sie das „Großraum-Tanklager Praterspitz“. Die Splitterschutzarbeiten dieser Unternehmen waren zwar bereits im Rahmen des sogenannten Luftschutz-Führerprogramms 1941 angelaufen, aufgrund der ruhigen Luftlage über Wien allerdings nach ersten Fundamentierungsarbeiten wieder eingestellt worden. Nur die Splitterschutzmauern der Redeventza und der Montan-Union wurden 1942/43 fertiggestellt. Neben diesen Anlagen betrieb hier die Luftwaffe das Lufttanklager 1/XVII.

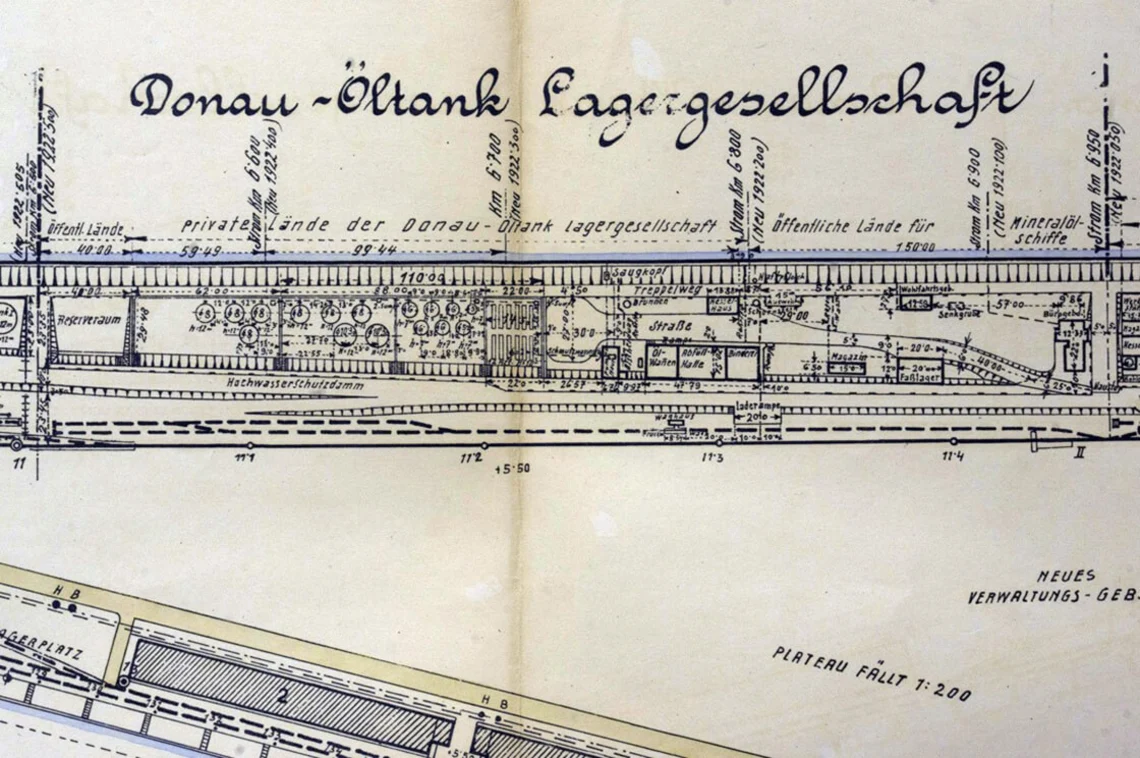

Standort der an der Donau gelegenen Betriebsanlagen der Donau-Öltank-Lagergesellschaft. Als Unternehmen der jüdischen Fanto Benzin AG wurde sie nach dem „Anschluss“ arisiert und vom Benzolverband übernommen. Quelle: WStLA

Zu Pistorius' ersten Projekten gehörte die Errichtung von Splitterschutzmauern für die Tanks des Benzolverbands. Im Jänner 1944 standen bei diesen Arbeiten 70 IMI im Einsatz. Dabei handelte es sich um Zwangsarbeiter des Arbeitskommandos „A 1833 f Gw“ aus dem Lager K 2.

Nachkriegsaufnahme der Tankgruppen. Links ist C, in der Mitte B, rechts die niedrigere Tankgruppe A, Quelle: WStLA

Das Geilenberg-Programm

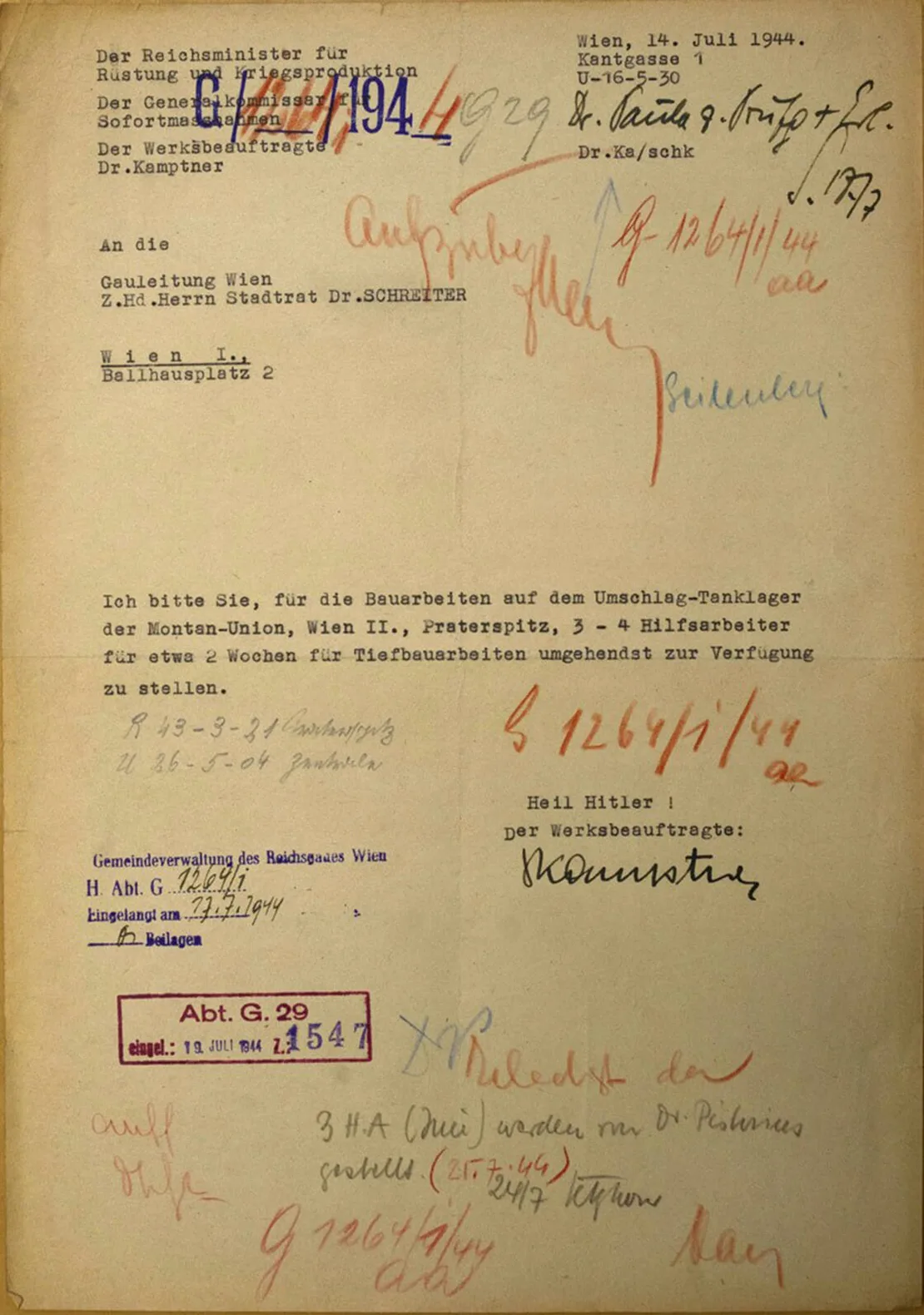

Als sich die alliierten Luftangriffe ab Mai 1944 verstärkt gegen Raffinerien und Tanklager richteten, mussten mit höchster Dringlichkeit die bestehenden Ölreserven sowie Betriebsanlagen der erdölverarbeitenden Unternehmen geschützt werden. Erreichen wollte man dieses Ziel durch die Verlagerung treib- und schmierstoffproduzierender Anlagen in Höhlen und Stollen oder in geschützte Lagen an der Oberfläche wie etwa unterhalb der Geländekanten von Steinbrüchen. Die Herstellung der Schutzbauten für die Tanklager und das Personal der Mineralölunternehmen wurde ebenfalls verstärkt fortgesetzt. Verantwortlich für die reichsweite Durchführung war der Direktor der Stahlwerke Braunschweig Edmund Geilenberg, der Ende Mai 1944 per „Erlass des Führers“ zum „Generalkommissar für die Sofortmassnahmen beim Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion“ Albert Speer ernannt und auf dessen Vorschlag am 3. Juni mit der „Wiederingangsetzung der Hydrierwerke“ beauftragt wurde. Teil der Aufgabe war die Ausarbeitung des Mineralölsicherungsplans, der die Grundlage für die weitere Belieferung der Wehrmacht mit Treibstoffen und Ölen zur Fortsetzung des Krieges bilden sollte. Ende Juni stellte Speer den Status des Geilenberg-Programms klar: „Diese Aufgabe steht […] vor allen anderen in letzter Zeit als besonders wichtig erkannten Aufgaben, auch vor denen des Jägerprogrammes und der Kugellageraktion.“

Zur Durchsetzung der diesem Zwecke dienenden Maßnahmen verfügte Geilenberg über umfangreiche Vollmachten. Wenn notwendig konnte er Zwangsarbeiter*innen, Baustoffe und -maschinen selbst aus den bis dahin priorisiert versorgten Rüstungsprogrammen abziehen, wovon er auch Gebrauch machte. Nachdem am 16. Juni ein schwerer Luftangriff die Wiener Mineralölbetriebe getroffen hatte, verfügte Geilenberg erstmals auch in Wien die Wiederinstandsetzung der Anlagen unter Abzug von mehr als 1.000 Arbeitskräften aus der Rüstungsindustrie. Ende Juni beklagte das Rüstungskommando Wien die Abgabe von 663 Metallfacharbeitern und 435 angelernten Schlossern für diesen Einsatz. Auch im dritten Quartal 1944 herrschten ähnliche Szenarien: „[Es] mussten im Zuge der Geilenbergaktion wieder einige 100 Facharbeiter und Hilfskräfte für einen 4–6 wöchentlichen Einsatz aus Rüstungsfertigungen herausgezogen werden, deren Abgabe besonders hart empfunden wurde, weil es sich um bestimmte Berufsarten handelte, die auch in Grossbetrieben der Rüstungswirtschaft in nur äusserst geringer Anzahl vorhanden waren.“

Am 5. Juli fand im „Gauhaus Wien“ (Parlamentsgebäude) unter Geilenbergs Vorsitz eine Besprechung statt, in deren Zuge er den Erdölexperten Herbert Kamptner zum Werksbeauftragten für Wien und Niederdonau ernannte. Dieser betreute neben vielen anderen Unternehmen die Vacuum Oil Company in Kagran, die Ostmärkischen Mineralölwerke in der Lobau, die Chemischen Werke Moosbierbaum oder die Erdölwerke „Nova“ der Deutschen Erdöl AG in Schwechat, aus der nach Kriegsende die heutige Raffinerie Schwechat hervorging. Als Geilenbergs Vertreter verfügte Kamptner in seinem Zuständigkeitsbereich über die gleichen umfassenden Vollmachten.

Teil des Geilenberg-Programms war neben dem Schutz des Erdöls der Schutz des in den Ölbetrieben und Tanklagern beschäftigten Personals. Die typische Bunkerform des Programms war der sogenannte Salzgitterbunker. Dessen Namensgeber war der Ort Salzgitter bei Braunschweig, wo er in einem der unter Geilenbergs Leitung stehenden Stahlwerke entwickelt worden war. In Wien und Niederösterreich blieben einige Salzgitterbunker erhalten, die wie all diese Bauwerke Produkte nationalsozialistischer Zwangsarbeit darstellen.

Rückansicht mit seitlichem Eingang des Salzgitterbunkers in der Margetinstraße. Zwei Bunker gleichen Bautyps entstanden am Praterspitz, die aber nicht erhalten blieben. Foto: Thomas Keplinger

Vorderansicht des Bunkers – der eigentliche Schutzraum befand sich unter dem gewölbten Teil des Bunkers. Wände und Decke bestanden aus 2,5 Meter dickem Stahlbeton. Foto: Thomas Keplinger

Lag der Fokus des Geilenberg-Programms anfangs auf den Produktionsanlagen, so erstreckte es sich später auch auf die Tanklager. Ab 28. August wurde der gesamte Splitterschutz für Tanks und andere Anlagenteile in das Geilenberg-Programm aufgenommen. Die dezidierte Beauftragung Kamptners nun auch das Großraum-Tanklager Praterspitz zu betreuen, erfolgte am 15. September. Spätestens aber nach dem Ende des Militärbündnisses mit Rumänien und dem Verlust der Erdölfelder bei Ploiești Ende August 1944 an die Rote Armee waren die Bemühungen um Aufrechterhaltung der Treibstoffversorgung ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen. Den Krieg konnte Deutschland schon zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gewinnen.

Die Errichtung der Splitterschutzanlage für die Tanks der Steaua Romana war Teil des Geilenberg-Programms am Praterspitz, blieb aber in ihren Anfängen stecken. Mitte September 1944 stellte die ARGE Siemens/Rella den Bau wegen ungeklärter Finanzierung ein und setzte ihn offensichtlich bis Kriegsende nicht mehr fort. Auf Nachkriegsluftbildern sind keine Splitterschutzmauern zu sehen.

Das IMI-Arbeitskommando „A 1833 f Gw“ im Geilenberg-Programm

Anlässlich der Bauarbeiten im Sinne des Mineralölsicherungsplans verdoppelte man offensichtlich die Belegung des Lagers K 2. Als man die IMI im Herbst 1944 aus ihrem Dasein als Militärinternierte entließ und in den Status von Zivilarbeitern überleitete, lebten hier 140 Italiener. An Art und Intensität ihrer Zwangsarbeit änderte der neue Status wahrscheinlich nichts.

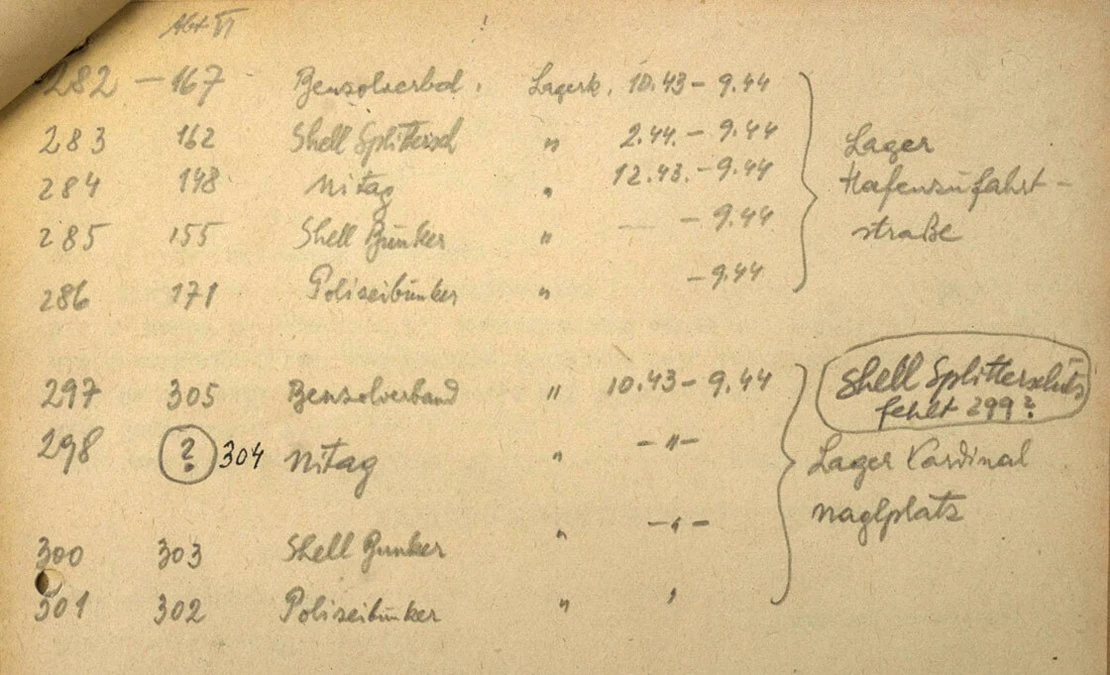

Mehrseitigen Notizen in Akten des „OT-Einsatzes Wien“, der im Zeitraum Sommer/Herbst 1944 aus der Obersten Bauleitung des Stadtbauamts gebildet worden war und formal der Organisation Todt (OT) unterstand, verdanken wir wertvolle Informationen. Nachdem die ARGE Siemens/Rella einige Rechnungen eingereicht hatte, ordnete sie jemand im Jänner 1945 auf Schmierzetteln den verschiedenen Bautätigkeiten zu.

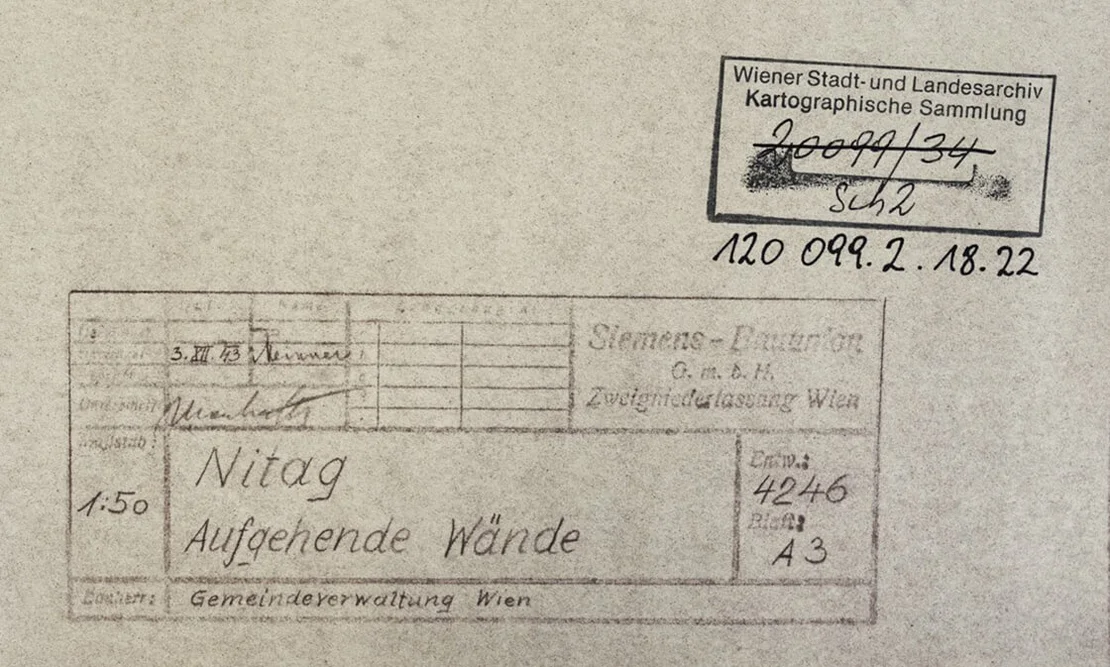

Die ARGE Siemens/Rella betrieb im Zusammenhang mit Hafenarbeiten drei Lager – am Kardinal-Nagl-Platz, am Praterspitz und an der Hafenzufahrtsstraße (K 2). Gemäß den insgesamt sieben Schmierzetteln arbeiteten die Insass*innen dieser drei Lager bei Baumaßnahmen der hier befindlichen Erdöl-Unternehmen und städtischen Eigenbetriebe. Dank der Notizen lässt sich die Durchführung der Splitterschutzbauten des Benzolverbands, der Nitag und der Shell-Floridsdorfer AG sowie der Bunkerbauten der Feuerschutzpolizei und der Shell-Floridsdorfer AG den Zwangsarbeitern aus dem Lager K 2 zuordnen.

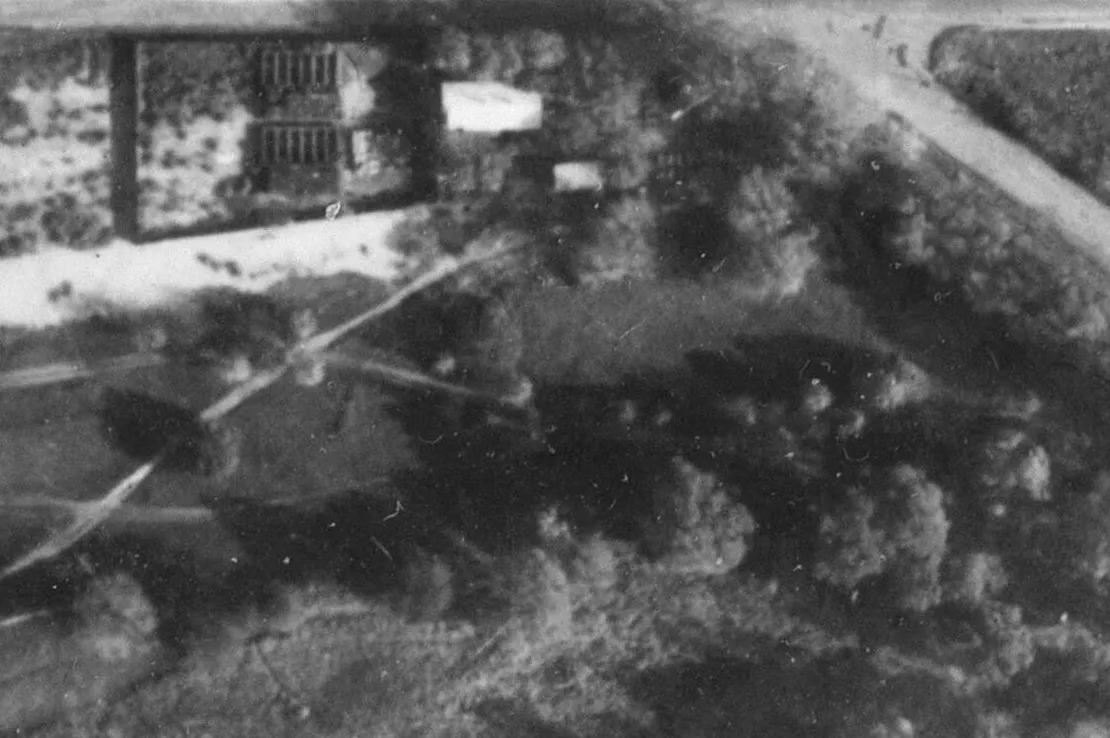

Da zur gleichzeitigen Erledigung aller Aufgaben zu wenige Arbeitskräfte zur Verfügung standen, zog man die Zwangsarbeiter vom Wiederaufbau beschädigter Anlagen sowie den Splitterschutzbauten ab und setzte sie stattdessen beim Bau der Bunker ein. Infolge dieses Abzugs der Zwangsarbeiter von den Splitterschutzbauten blieben einige Tanks bis Kriegsende ungeschützt. Ein weiterer Grund dafür war der Luftangriff von 7. Oktober 1944, der schwere Schäden im Großraum-Tanklager verursachte und unter den IMI zwei Todesopfer – Faustino Bongera und Antonio Brignone – forderte. In der Folge gab man die Anlagen der Redeventza, Olex, Nitag und Montan-Union auf und führte den Ölumschlag am Praterspitz mit den verbliebenen Unternehmen – Steaua Romana, Benzolverband, DAPG und Shell-Floridsdorfer AG – weiter.

Bis zur Fertigstellung der Bunker begaben sich die 40 Luftwaffe-Angehörigen des Lufttanklagers 1/XVII sowie das Personal der Shell-Floridsdorfer AG (35 Personen) und der Objektschutzwache Winterhafen bei Fliegeralarm in den Luftschutzkeller der städtischen Volksschule Aspernallee 5. Die 16 Mitarbeiter:innen der Montan-Union fanden bis zur Stilllegung ihrer Betriebsanlage Schutz im Keller des Gemeindebaus Admiral-Scheer-Straße 309 (heute Wehlistraße).

Aus den oben erwähnten handschriftlichen Notizen geht hervor, dass die ARGE Siemens/Rella im Oktober und November 1944 Arbeitskräfte an die Baufirma G.A. Wayss verlieh. Sie kamen beim Bau eines Bunkers (kein Salzgitterbunker) neben dem im Hafen situierten Gasthaus „Arche Noah“ zum Einsatz. Eventuell handelte es sich auch dabei um Italiener aus dem Lager K 2. Im Zuge der Recherchen gelang es, 140 italienische Zwangsarbeiter zu eruieren, die im Herbst 1944 im Lager K 2 untergebracht waren.

Die Umgebung des Hafens und des Lagers heute

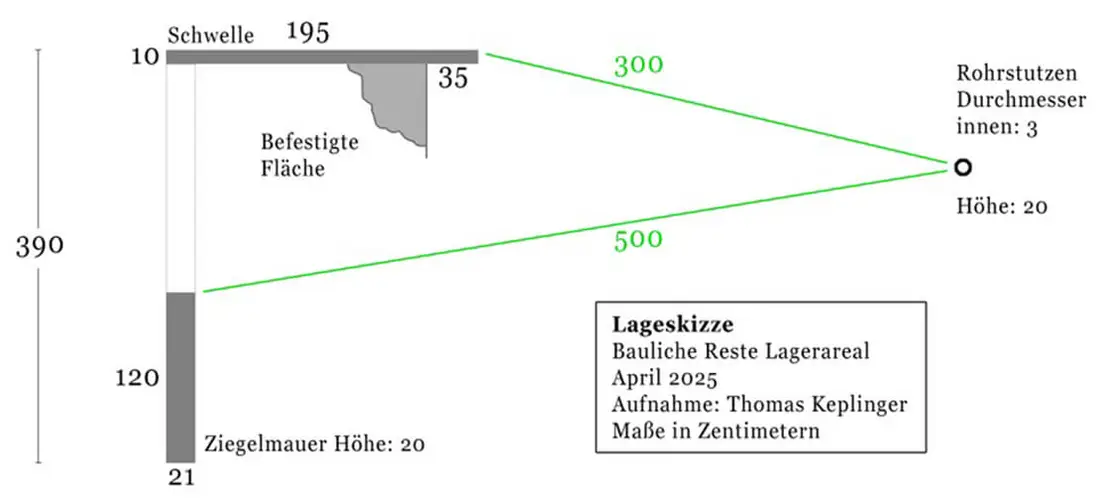

Am Gelände des ehemaligen Lagers K 2 befinden sich kleinere bauliche Reste, deren Zuordnung in die Zeit zwischen 1943 und 1945 nicht eindeutig ist. Eventuell stammen sie aus der Nachkriegszeit.

Am Gelände der ehemaligen Redeventza blieb ein etwa 21 Meter langes Stück einer Splitterschutzmauer erhalten, die bereits 1942/43 fertiggestellt wurde. Auf einem Luftbild der Luftgaubildstelle XVII von Anfang April 1943 ist die Ummantelung der Öltanks eindeutig zu erkennen. Die IMI des Lagers K 2 können sie demnach nicht gebaut haben. Dennoch handelt es sich bei dieser Mauer höchstwahrscheinlich um ein Bauwerk, das durch Zwangsarbeiter errichtet wurde.

Quellen

Bundesarchiv

BArch R 3/1050a

BArch R 3/1579

BArch R 3/1873

BArch R 3/1906

BArch R 3/1907

BArch R 3/1933

BArch RW 20-17/7

BArch RW 21-63/6

Archiv der Republik

ÖStA, AdR, Militärakten NS-Zeit, Luftangriffe

Wiener Stadt- und Landesarchiv

WStLA, Fotoarchiv Gerlach, FC1 - Positive

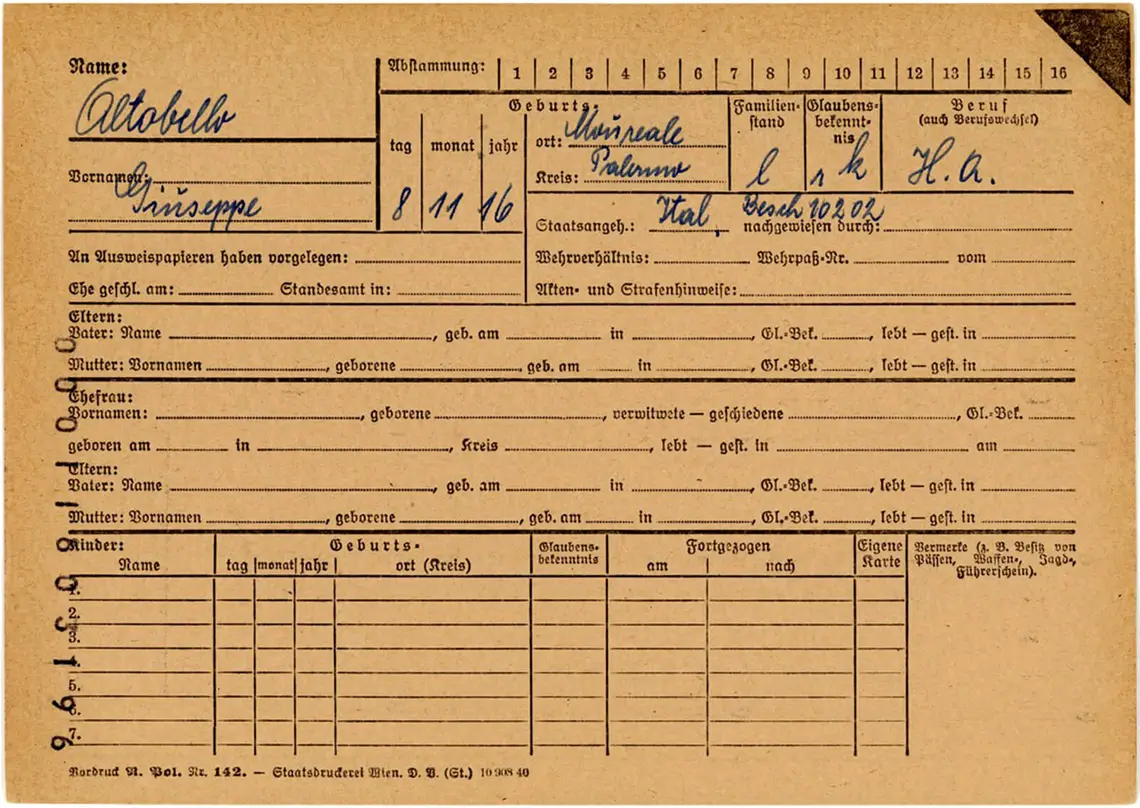

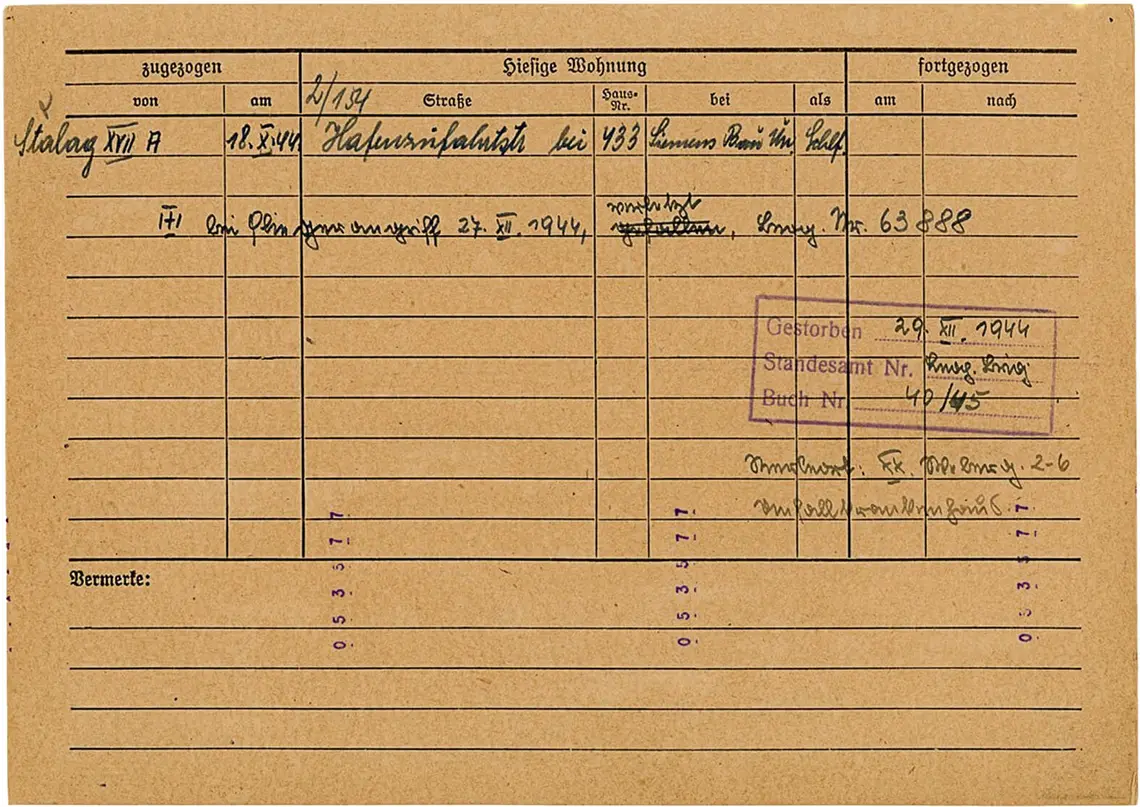

WStLA, BPD Wien: Historische Meldeunterlagen, K4 - Meldekartei

WStLA, Landesgericht für Strafsachen, A11 - Vr-Strafakten

WStLA, Pläne der Plan- und Schriftenkammer, P10/3.120432

WStLA, Pläne der Plan- und Schriftenkammer, P10/3.120434

WStLA, Pläne der Plan- und Schriftenkammer, P13/8.120099

WStLA, Stadtbauamt/Stadtbaudirektion; MD-BD, A1 - Allgemeine Registratur

WStLA, M.Abt. 116.114a.A3 - Standesamt Penzing, Sterbebuchakten

WStLA, M.Abt. 116.120.A3 - Standesamt Brigittenau, Sterbebuchakten

WStLA, M.Abt. 116.121a.A3 - Standesamt Floridsdorf, Sterbebuchakten

WStLA, M.Abt. 116, A71 - Rechtsamt: Militärische Angelegenheiten und Einquartierung

WStLA, M.Abt. 116, A72 - E - Einquartierungen

WStLA, M.Abt. 119, A42 - NS-Registrierung

WStLA, M.Abt. 202, A5, A6 und A6a - Personalakten

WStLA, M.Abt. 209.3.A1.47 - Wilhelminenspital, Direktionsakten, Mappe 47: „Suchaktion Ausländer“

WStLA, M.Abt. 212, A30 - Totenbeschaulisten nach Luftangriffen

WStLA, M.Abt. 233, A33 - Hafenanlagen und Länden

WStLA, M.Abt. 236, A31 - Betriebsanlagen

WStLA, M.Abt. 471, A4.2, Hafenzufahrtsstraße 60 (Grünhaufen)

WStLA, M.Abt. 596, A1 - OT-Einsatz (Organisation Todt)

WStLA, M.Abt. 722, A3 - Registratur nach Gruppen

Wienbibliothek

Verwaltungsbericht. Die Gemeindeverwaltung des Reichsgaues Wien vom 1. April 1940 bis 31. März 1945, Hafenverwaltung, online unter: https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/periodical/pageview/2209738?query=winterhafen (S. 443–449)

Zitate

Kapitel „Das Geilenberg-Programm“:

Erstes Zitat: BArch, R 121/1690, Image 0040

Zweites Zitat: BArch, RW 21-63/6, Image 0144

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare