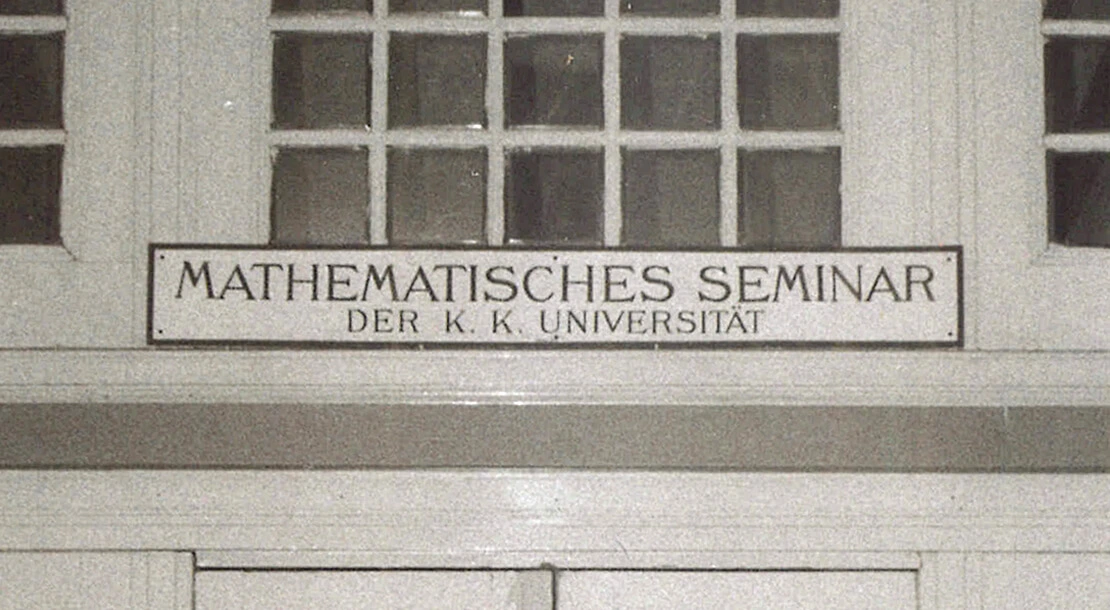

Detail der Eingangstür des Mathematischen Seminars der Universität Wien, Boltzmanngasse 5. Treffpunkt des Wiener Kreises von 1924 bis 1936, Wiener Kreis Gesellschaft

Hauptinhalt

Orte des Wiener Kreises

Ein bürgerlicher Salon, ein „heruntergekommenes Haus“

Der Wiener Kreis war ein philosophischer Diskussionszirkel um den Physiker und Philosophen Moritz Schlick, der sich im Wien der Zwischenkriegszeit dem Logischen Empirismus verschrieben hatte. Erfahrung und formale Logik sollten die an den Universitäten im deutschsprachigen Raum – so auch in Wien – dominierende metaphysische Philosophie überwinden, wie sie etwa von Oswald Spengler, Martin Heidegger und Othmar Spann betrieben wurde. „Durch das antagonistische Umfeld an der Wiener Universität ist die zunehmende Marginalisierung in einem größeren Zusammenhang zu sehen, der sich durch eine dominante rechtskonservative Phalanx gegen alle Formen des Liberalismus, der empirischen Sozialforschung, der Psychoanalyse, der Reinen Rechtslehre und des Austromarxismus richtete“, schreibt der Historiker Friedrich Stadler, der sich über Jahrzehnte intensiv mit dem Wiener Kreis befasst hat.

Über die regelmäßigen Teilnehmer:innen an den donnerstäglichen Treffen, zu den Schlick persönlich einlud, definiert Stadler eine Gruppe von 19 Personen als Kern des Wiener Kreises: Gustav Bergmann, Rudolf Carnap, Herbert Feigl Philipp Frank, Kurt Gödel, Hans Hahn, Olga Hahn-Neurath, Béla Juhos, Felix Kaufmann, Viktor Kraft, Karl Menger, Richard von Mises, Otto Neurath, Rose Rand, Josef Schächter, Olga Taussky-Todd, Friedrich Waismann, Edgar Zilsel. Mit ihrer Diversität und Egalität in Hinsicht auf Ethnie, Geschlecht und Position in der akademischen Hierarchie (von Ordinarien bis Student:innen) war diese Gruppe einzigartig für einen philosophischen Diskussionszirkel seiner Zeit. Für die im akademischen Umfeld dominierende „Gegenwelt des ‚Schwarzen Wien‘ mit einer Allianz von Faschismus und Universalismus“ (Stadler) stellte der Wiener Kreis in mehrfacher Hinsicht eine Provokation dar: durch seine antimetphysische Philosophie, durch die diverse Zusammensetzung (nicht zuletzt die jüdische Herkunft vieler Mitglieder) und die Nähe zu den sozial- und bildungsreformatorischen Konzepten des Roten Wien.

Philosophie – öffentlich und privat

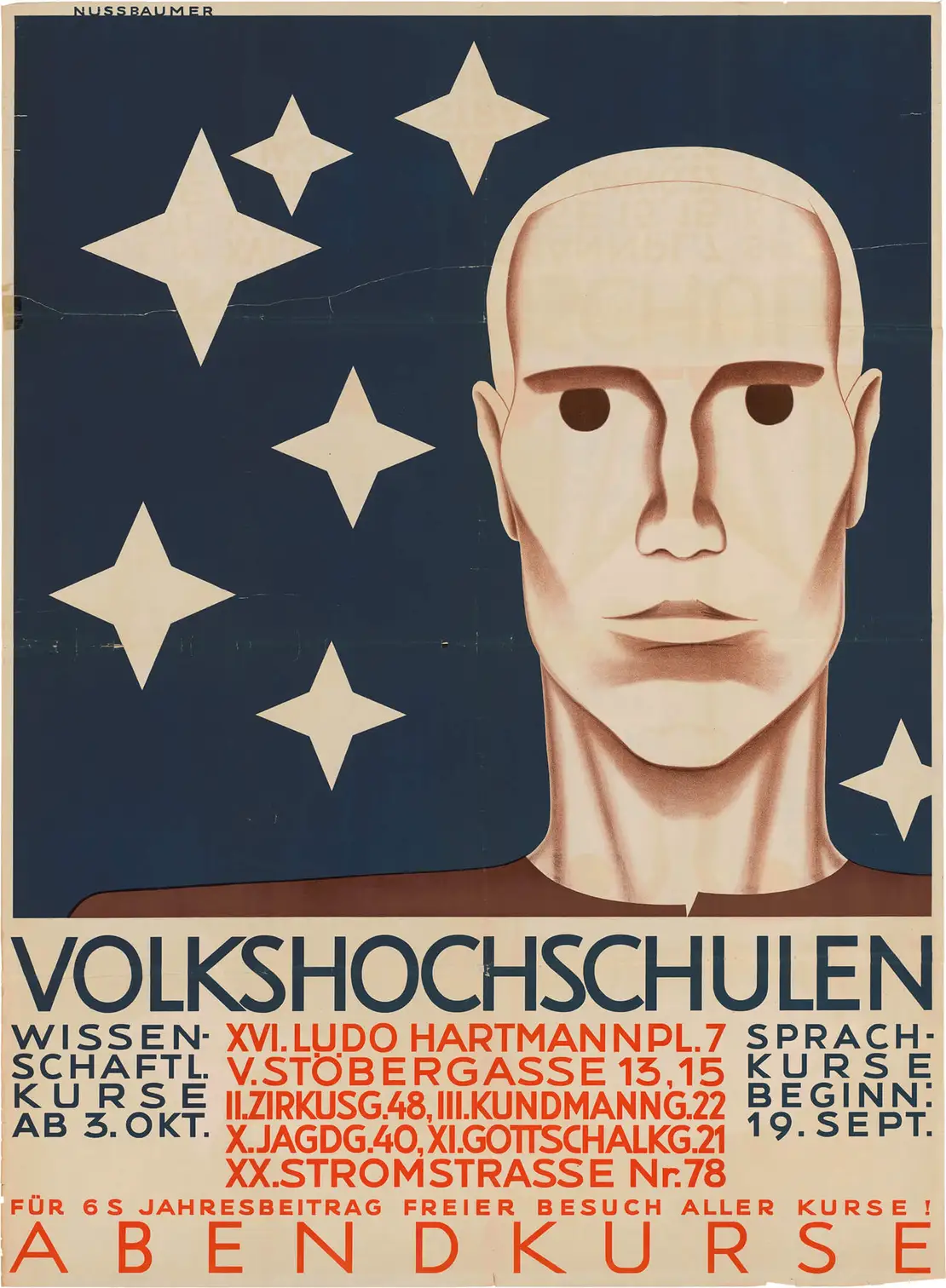

Weil die reaktionären und antisemitischen Strömungen die Universität für den Wiener Kreis von Beginn an zu einem prekären Ort machten, wurde Wien als Stadt umso wichtiger, die Orte des „Roten Wien“ wurden zu Wirkungsstätten: Mitglieder des Wiener Kreises unterrichteten an den Volkshochschulen und wirkten am Pädagogischen Institut der Stadt Wien aktiv an der Schulreform mit. Das Alte Rathaus war der Sitz des „Vereins Ernst Mach“, der vom Wiener Kreis zur Popularisierung seiner Ideen durch Vorträge und Publikationen ins Leben gerufen worden war. Mit der vom „Vereins Ernst Mach“ herausgegeben Programmschrift „Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis“ trat der Schlick-Zirkel im Jahr 1929 zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Der wahrscheinlich von Otto Neurath vorgeschlagene Titel war eine bewusste Bezugnahme auf die Wiener Kultur, die ähnlich positive Assoziationen wie „Wiener Wald“ oder „Wiener Walzer" hervorrufen sollte. Das neue Rathaus beherbergte von 1927 bis 1934 die Dauerausstellung von Otto Neuraths Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum. In den Kaffeehäusern bildete sich eine lebhafte philosophische Diskussionskultur im öffentlichen Raum, und im Privaten waren die Wohnungen wichtige Treffpunkte intellektueller Diskussionsrunden – vor allem jene von Moritz Schlick und Otto Neurath.

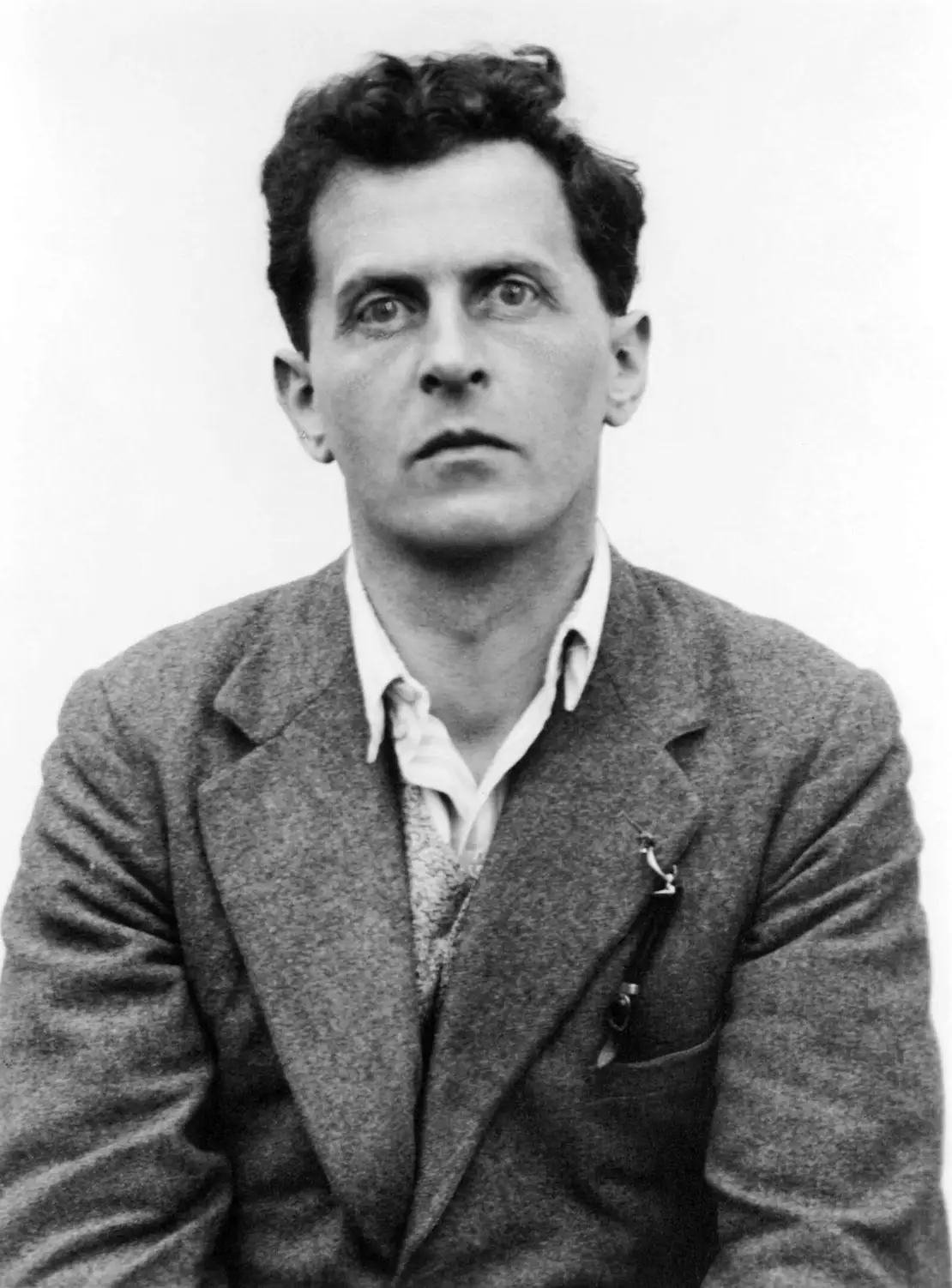

Prinz-Eugen-Straße 68: Der Salon Schlick

Am 20. Juni 1927 notierte Rudolf Carnap in seinem Tagebuch, das eine großartige Quelle zum Wiener Kreis darstellt und Auskunft gibt, wer sich wo mit wem getroffen hat und worüber geredet wurde: „Abends zu Schlick; dort Waismann und Wittgenstein (zum 1. Mal). Sehr interessanter, origineller, sympathischer Mensch. Heftig gegen Esperanto, weil ‚nicht gewachsen‘? Künstlernatur. Über Identität, seine Einwände gegen Ramsey. Er nimmt immer schnell intuitiv Stellung und überlegt dann erst, um es zu begründen.“ Es hatte langer Überzeugungsarbeit bedurft, bis sich Wittgenstein zu einem Treffen mit Schlick und ausgewählten Mitgliedern des Wiener Kreises bereit erklärte. Zu den Donnerstagstreffen im Mathematischen Seminar der Universität Wien in der Boltzmanngasse – deren Diskussionen sich häufig um die Thesen des Tractatus Logico-Philosophicus drehten – erschien er freilich nie.

Die durch Wittgensteins Persönlichkeit geprägten, lebhaften Debatten waren in gewisser Weise aber untypisch für die Atmosphäre in der Schlick-Wohnung in der Prinz-Eugen-Straße 68, gegenüber dem Belvedere. Gastgeberin dieser in der Tradition des bürgerlichen Salons stehenden Treffen war die aus Massachusetts (USA) stammende Blanche Hardy, seit 1907 mit Moritz Schlick verheiratet. Sie war Präsidentin der „American Women Association“ in Wien und spielte eine wichtige Rolle als Netzwerkerin in einem internationalen Umfeld. Am 15. März 1928 notierte Arthur Schnitzler in seinem Tagebuch: „Zu Tisch bei Prof. Schlick und Frau. Amerik. Gesellschaft, Gesandter Washburn, Consuln Haven und Groves; Gfn. Hartenau. Fast nur engl. Gespräch.― Mit Mrs. Haven, gebürtiger Französin, französisch. Frau Schlick war s. Z. mit Miss Alden bei mir.― Unproblematische Atmosphäre.― Schlick Prof. der Philosophie an der Wr. Universität.“ Was Schnitzler genau mit „Unproblematische Atmosphäre“ mein, muss offen bleiben, jedenfalls schenkte er Moritz Schlick ein Buch mit persönlicher Widmung. Der aus Norddeutschland stammende Schlick wird meist als freundlicher, höflicher, zurückhaltender Mensch beschrieben, von Habitus und politischer Einstellung als ein bürgerlich-liberaler Mann britischer Prägung – eine für Wien recht untypische Erscheinung.

Andes als Schnitzler empfanden manche Mitglieder des Wiener Kreises die Atmosphäre bei Schlick weniger als unproblematisch, sondern als allzu formell. Im Carnap-Tagebuch ist am 10. März 1929 zu lesen: „So 10 Tee Schlick; dabei Maue, Feigl, Kasper, Waismann, Doktor Neumann und Frau, Radaković. Langweilig, trotz der netten Menschen; durch Frau Schlick ist alles gelähmt; Waismann und Maue schimpfen nachher arg auf sie.“ Sie wollten offenbar kein Geplauder, sondern lebhafte philosophische Diskussionen, wie sie bei den donnerstäglichen Treffen des Schlick-Zirkels und in den Kaffeehäusern stattfanden. Hitzig wurden die Debatten vor allem, wenn es um die Interpretationen von Wittgensteins Sprachphilosophie ging.

Der Wiener Kreis spaltete sich in eine Gruppe der Wittgenstein-Anhänger, angeführt von Moritz Schlick. Als Gegenpart erwies sich vor allem Otto Neurath. Er ortete bei Wittgenstein Metaphysik und tat dies häufig und lautstark kund, sehr zum Missfallen Schlicks. In seine Wohnung wollte er Neurath wegen dessen Impulsivität und Lautstärke nicht einladen. Neurath selbst wohnte knapp zwei Kilometer von Schlick entfernt in der Schloßgasse im 5. Bezirk. Seine Wohnung bildete einen weiteren wichtigen Treffpunkt für den Wiener Kreis. Wie die unterschiedlichen Persönlichkeiten vermuten ließen, unterschied sich die Atmosphäre grundlegend von jener in der Prinz-Eugen-Straße.

Schloßgasse 1: Die Wohnung Neurath

Der Philosoph, Verleger und Buchhändler Heinrich Neider (Gerold & Co) erzählte in einem Gespräch mit dem Philosophen Rudolf Haller, dass er in einem Kaffeehaus eine Gruppe aus dem Umfeld des Wiener Kreises kennengelernt habe, darunter Marcel Natkin, Mathematiker und später in Paris erfolgreicher Fotograf. Dieser habe ihn eingeladen, mit zu Neurath zu kommen. Auf dessen Replik, er wisse nicht, wer Neurath sei, antwortete Natkin: „Was, Sie kennen Neurath nicht? Neurath ist der witzigste Mann von Wien.“ Die Gruppe brach auf und begab sich in die Schloßgasse. „So kam ich also zu Neurath, der damals im fünften Bezirk in einem alten, sehr heruntergekommenen Haus wohnte. Es roch grässlich. Wir kamen zur Wohnungstür. Die Tür wurde von einer blinden Frau geöffnet: Frau Neurath. Sie führte uns zu ihrem Mann, der schlief, sie musste ihn rütteln, da wachte er auf. Er war ein enormer Mensch, groß wie ein Elefant, der sich in Briefen immer auch – statt der Unterschrift – mit einem Elefanten darstellte.“ Neider wurde Neurath vorgestellt und dessen erste Frage war: „‚Was studieren Sie?‘ Ich sagte ‚Philosophie, reine Philosophie‘. Und er: ‚Wie kann man so etwas Schmutziges machen? Warum studieren Sie nicht gleich Theologie.‘ Das war der erste Empfang bei Neurath. Im weiteren Gespräch ging es sofort hoch her, man kam vom hundertsten ins tausendste.“

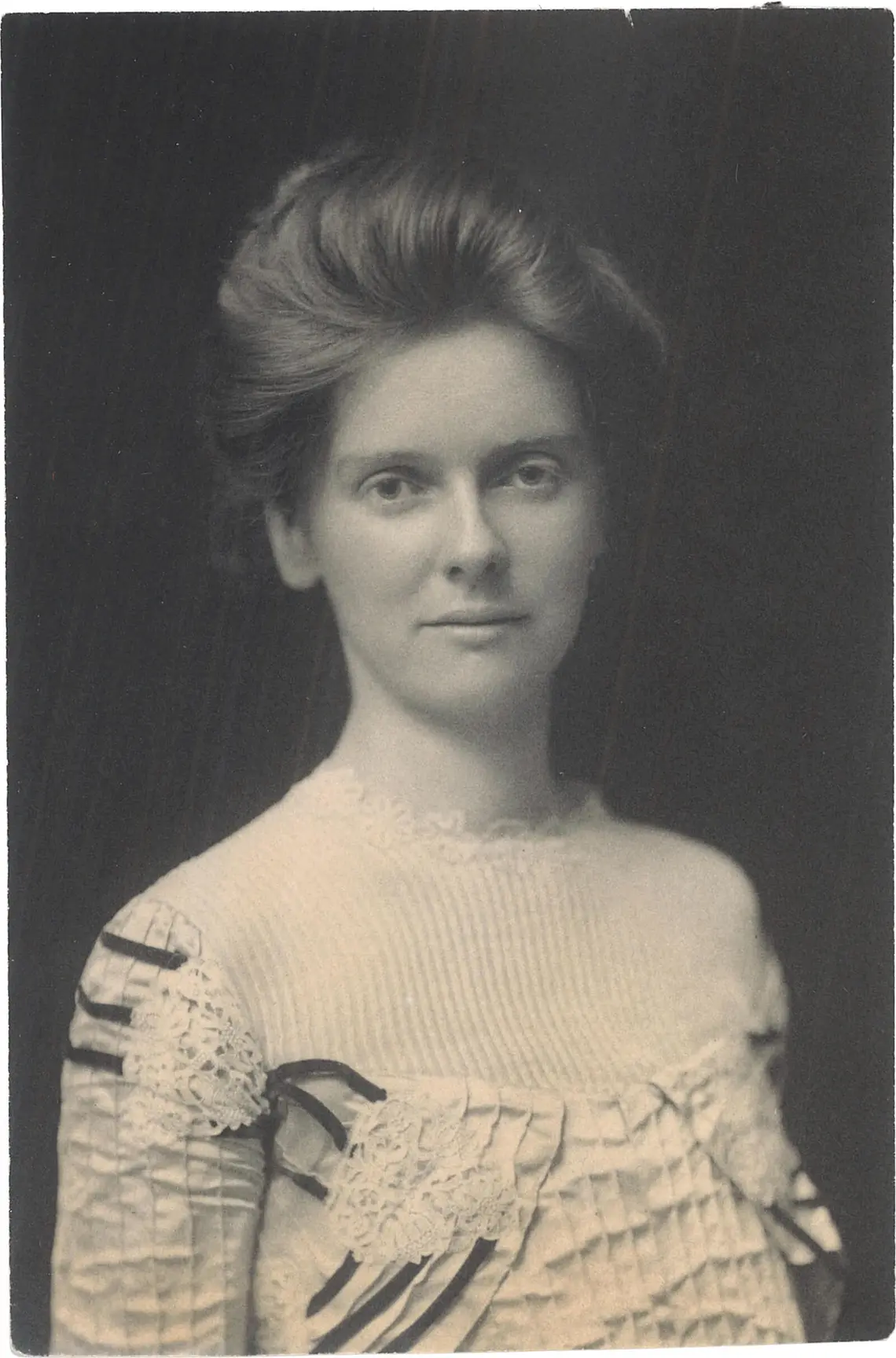

Auch wenn diese Beschreibung ein wenig zugespitzt sein mag, verweist sie auf wesentliche Punkte: Die Atmosphäre in der Neurath-Wohnung war weit weniger formell als bei Schlick, die Debatten verliefen lebhafter, geprägt von Otto Neuraths impulsiver Persönlichkeit – und die bemerkenswerte Rolle von Olga Hahn-Neurath. Sie war die Schwester des Mathematikers und Wiener-Kreis-Mitglied Hans Hahn und studierte selbst Mathematik. Noch während des Studiums erblindete sie wegen einer Sehnerverkrankung vollständig, veröffentlichte trotzdem wissenschaftliche Aufsätze und schloss ihr Studium mit der Dissertation „Über die Koeffizienten einer logischen Gleichung und ihre Beziehungen zur Lehre von den Schlüssen“ ab. Sie agierte auch als Gastgeber in der Schloßgasse, war aktive Teilnehmerin der Debatten des Wiener Kreises, im Schlick-Zirkel und in ihrer Wohnung, wie aus mehreren Tagebucheinträgen von Rudolf Carnap hervorgeht, so aus jener zum 11. Dezember 1928: „Vormittags bei Frau Neurath. Waismann liest vor: Russells Die Analyse des Geistes, wir diskutieren über Behaviorismus.“

Gemeinsamer Identifikationsrahmen trotz großer Differenzen

Diese beiden Beschreibungen der Wohnungen von Moritz Schlick und Otto Neurath zeigen zum einem die großen Unterschiede im Habitus von Schlick und Neurath, sie lassen auch erahnen, wie heterogen der Wiener Kreis war. Er bildete keine homogene philosophische Schule, sondern vereinte Personen höchst unterschiedlicher theoretischer und lebenspraktischer Konzepte. Trotzdem gab es einen gemeinsamen Identifikationsrahmen der wissenschaftlichen Weltauffassung, der antimetaphysischen Philosophie.

Die Zerstörung der Demokratie in Österreich und das gewaltsame Ende des Roten Wien bedeuteten auch für den Wiener Kreis eine Zäsur. Otto Neurath war im Februar 1934 in der Sowjetunion und kehrte nicht mehr nach Österreich zurück, sondern ging ins niederländische Exil, wohin im Olga Hahn-Neurath folgte. Sie starb 1937 an den Folgen einer Operation. Otto gelang nach der deutschen Besetzung der Niederlande die Flucht nach England, wo er 1945 an einem Herzinfarkt starb. Bis zuletzt hatte er seine volksbildnerische Arbeit mit der zur Isyotype weiterentwickelten Bildstatistik fortgesetzt. Neben Ausstellungen wurden für ihn in England Filme ein wichtiges Medium der Vermittlung.

Moritz Schlick versuchte im Austrofaschismus vergeblich das Verbot des „Vereins Ernst Mach“ zu verhindern. Die Treffen des Wiener Kreises gingen mit den in Wien verblieben Mitgliedern vorerst weiter. Sie endeten mit der Ermordung Schlicks am 22. Juni 1936 auf der Philosophenstiege im Hauptgebäude der Universität Wien durch einen ehemaligen Studenten. Die hämischen Kommentare auf Schlicks Ermordung zeigen, wie sehr antidemokratische, antisemitische und letztlich faschistische Ideologen den Diskurs und die politische Realität bestimmten. Mit dem „Anschluss“ Österreich an das nationalsozialistische Deutsche Reich wurde die Situation für die meisten Mitglieder des Wiener Kreises lebensbedrohlich. Von den erwähnten 19 Personen des Kerns blieben nur zwei in Wien, der Großteil ging in die erzwungene Emigration, die meisten in die USA. Die Geschichte des Wiener Kreises ist auch eine der Vertreibung.

Bernhard Hachleitner hat mit Friedrich Stadler die Ausstellung „Wien und die Wissenschaftliche Weltauffassung. Orte des Wiener Kreises“ kuratiert, die bis 19. September 2025 in der Wienbibliothek im Rathaus zu sehen ist.

Zur Ausstellung ist ein Wiener Heft erschienen: Wien und die Wissenschaftliche Weltauffassung. Orte des Wiener Kreises, hrsg. von der Wienbibliothek im Rathaus (=Wiener Hefte 3), Wien 2025. Die Druckausgabe ist in der Wienbibliothek im Rathaus kostenfrei erhältlich, außerdem gibt es einen (ebenfalls kostenfreien) Download.

Das Standardwerk aus der umfangreichen Literatur zum Wiener Kreis:

Friedrich Stadler: Studien zum Wiener Kreis. Ursprung, Entwicklung, und Wirkung des logischen Empirismus im Kontext (=Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis, Bd. 20), Chum, Springer 2015

Weitere zitierte Quellen:

Austrian Centre for Digital Humanities, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Arthur Schnitzler Tagebuch 1927–1930, 15. März 1928, https://schnitzler-tagebuch.acdh.oeaw.ac.at/entry__1928-03-15.html

Rudolf Carnap:Tagebücher, Band 2, hrsg. von Christian Damböck unter Mitarbeit von Brigitta Arden, Roman Jordan, Brigitte Parakenings und Lois M. Rendl, Hamburg, Meiner 2022, S. 395 bzw. S. 384.

„Heinrich Neider im Gespräch mit Rudolf Haller“, Typoskript, Wienbibliothek im Rathaus, o.S.

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare