Hauptinhalt

Zum 100er des Bildhauers Wander Bertoni

„Sehr begabt sogar“

Mit der 2012 gegründeten österreichischen Rockband „Wanda“ verbindet man rasch die Stadt Bologna in der italienischen Region Emilia Romagna. Der bekannteste Mensch in Österreich mit dem Vornamen „Wander“ ist ebenfalls mit dieser Region verbunden. Er wurde am 11. Oktober 1925 als Sohn eines Baumeisters in Codisotto nordöstlich von Parma geboren und erhielt den klingenden Namen Wander Bertoni. Obwohl in Italien geboren verschlug es Bertoni relativ früh nach Österreich.

Alles andere als freiwillig übersiedelte er als Jugendlicher nach Wien. Grund für den Umzug waren die damaligen geopolitischen Verhältnisse. Als im September 1943 ein Waffenstillstand zwischen Italien und den Alliierten abgeschlossen wurde, besetzte das nationalsozialistische Deutsche Reich die nicht von den Alliierten befreiten Teile des Landes. Italienische Soldaten, die sich weigerten, für Hitler in den Krieg gegen die Alliierten zu ziehen und somit ihren Kriegseinsatz fortzusetzen, wurden gefangen genommen und interniert. Da nach eigenen Aussagen bereits drei ältere Brüder als vermisst galten und der Vater Antifaschist war, entzog sich Wander Bertoni der anstehenden Einberufung im Oktober 1943, indem er desertierte. Als er drei Wochen später in Mailand die ersten Schritte auf die Straße wagte, wurde er verhaftet und zu einem „italienischen Militärinternierten“. Die Besatzer stellten ihm frei, zum Militär zu gehen oder als Zwangsarbeiter ins Deutsche Reich deportiert zu werden. Bertoni wählte die zweite Variante. In einem Viehwaggon kam er über Bozen und Innsbruck nach Wien, wo er zwölf Stunden am Tag im Lager eines Rüstungsbetriebes in der Alser Straße zwangsweise arbeiten musste. Eigenen Aussagen zufolge begann er in dieser Zeit bereits zu modellieren. Etwas mehr als ein Jahr nach Kriegsende nutzte er die Möglichkeit, bei Fritz Wotruba an der Akademie der bildenden Künste in Wien Bildhauerei zu studieren.

In der Nachkriegszeit bezahlten das Bundesdenkmalamt und die Stadt Wien mehrere Maler und Bildhauer für Restaurierungsaufträge respektive das Kopieren von Statuen an kriegsbeschädigten Denkmälern. So kam der Student Wander Bertoni quasi als praktischer Denkmalpfleger dazu, die beschädigte Figurengruppe „Fides stürzt die Allegorie der Pest in den Abgrund“ der barocken Pestsäule am Graben in der Wiener Innenstadt zu restaurieren. Weitere Restaurierungsaufträge umfassten den barocken Vermählungsbrunnen auf dem Hohen Markt – hier stellte er die Flügel der Engelsfiguren neu her – und eine Madonnenfigur über dem Eingangsportal eines Bürgerhauses in der Inneren Stadt. Doch bald stieg Bertoni auf die Herstellung von ihm selbst entworfener Skulpturen und Plastiken um.

Schon in sehr jungen Jahren – er war erst 21 Jahre alt – gründete Wander Bertoni mit gleichgesinnten, „modernen“ Künstlern den Art Club, dem unter anderem Ernst Fuchs, Kurt Moldovan, Paul Flora, Hans Fronius, Heinz Leinfellner und Maria Biljan-Bilger als Mitglieder angehörten. 1947 stellte die Vereinigung bereits in der Neuen Galerie in Wien, in Rom und in der Wiener Kunsthalle aus. Ein Jahr später zeichnete die Gesellschaft zur Förderung neuer Kunst sechs Mitglieder des Art-Clubs mit Anerkennungspreisen aus, darunter auch Bertoni. Im Mai 1950 erhielt er in der Wiener Secession eine eigene Ausstellung. Unter den hier ausgestellten Werken befanden sich auch fünf Plastiken, die kurz danach auf der Biennale in Venedig zu sehen waren.

Bertoni war rasch zu einem Begriff inner- und außerhalb der Künstlerszene geworden. Anlässlich der Ausstellung in der Secession brachte Bertoni sein damaliges Suchen nach künstlerischem Ausdruck auf den Punkt: „Ich hoffe, daß ich mein ganzes Leben lang ausprobieren werde, denn wenn man einmal zu probieren aufhört, bleibt man stecken und erstarrt. Kunst ist Abenteuer.“ Zu sehen waren in der Ausstellung auch verschiedene Varianten seines „Mandolinenspielers“ sowie weitere Arbeiten aus Holz, Kalkstein, Sandstein, Marmor und Bronze. Es waren verschiedene Skulpturen und Plastiken zu sehen, welche die Journalistin Grete Helfgott beeindruckt haben müssen. Denn ihre Ausstellungsbesprechung in der Arbeiter Zeitung endete mit den Worten: „Wenn Wander Bertoni hält, was er zu werden verspricht, wird man bald mehr von ihm hören.“ Auch der Kulturkritiker Jörg Mauthe war von den ausgestellten Werken des „italienischen Bildhauers“ beeindruckt. In der Zeitung Die Furche schrieb er: „Daß er begabt ist – sehr begabt sogar –, ist ohne weiteres ersichtlich.“ Ganz ohne Kritik kam Mauthe jedoch nicht aus: „Schade, daß ein derart Begabter sich nur in beiläufigen und äußerlichen Effekten erschöpft.“

Aufgrund der positiven Resonanzen konnte es nicht ausbleiben, dass Bertoni bei der im Juni 1954 erstmals stattfindenden „Grünen Galerie“ im Wiener Stadtpark vertreten war; mit einer abstrakten Plastik, denn Bertoni schwenkte schon sehr früh von einer figürlich-gegenständlichen Darstellung hin zur Abstraktion. Die städtische Ausstellung im Stadtpark, bei der 22 Plastiken und vier Reliefs frei zugänglich gezeigt wurden, hatte den Zweck, eine Diskussion über moderne Kunst anzuregen. Leider mussten die Verantwortlichen Anfang 1954 feststellen, dass die gewollte Diskussion über moderne Kunst nicht nur friedvoll geführt wurde. In der Nacht vom 1. auf den 2. Juli zerstörten unbekannte Täter bei ihrem „Kreuzzug gegen moderne Kunst“ – so die Wiener Rathauskorrespondenz – drei Werke mit Eisenstangen und Spitzhacken, darunter auch die Plastik Bertonis. Sie wurde zerschlagen und der Sockel ausgegraben. In der Folge überwachte die Polizei die Ausstellung in der Nacht. Statt Vandalen tauchten jedoch Flugzettel mit der Ankündigung weiterer Zerstörungsaktionen unter dem Titel „Was habt ihr denn sonst erwartet für diesen Schund?“ auf.

Bertoni erhielt in den frühen 1950er-Jahren erste Preise für seine Arbeiten. Anfang 1952 wurde ihm von der Vereinigung Österreichischer Industrieller ein Anerkennungspreis in der Höhe von 5.000 Schilling im Rahmen eines Wettbewerbs für Malerei und Plastik zuerkannt. Ausgezeichnet wurde das Gipsmodell „Liebespaar“. Einige Monate später gewann er den Skulpturenwettbewerb der „Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo“ (Leistungsschau italienischer Arbeit in der Welt), die von Mai bis September 1952 in Neapel stattfand. In diesem Fall wurde sein Werk „Mandolinenspieler“ – später auch „Lautenspieler“ genannt – ausgezeichnet, welches zwischen 1948 und 1954 in mehreren Varianten entstand. Heute ist die in einer städtischen Wohnhausanlage am Hietzinger Kai im Auftrag des Kulturamts der Stadt Wien 1954 aufgestellte Version aus Kunststein am bekanntesten. Auch dieses Werk schaffte es unfreiwillig in die Schlagzeilen. Die Tageszeitung Neues Österreich meldete nämlich im Dezember 1954 den Protest des Künstlerverbands österreichischer Bildhauer gegen „Bilderstürmer“. Der Anlass: Einige Tage zuvor hatten unbekannte Täter die Plastik umgestürzt und beschädigt; ein weiterer Vandalenakt gegen moderne Kunst.

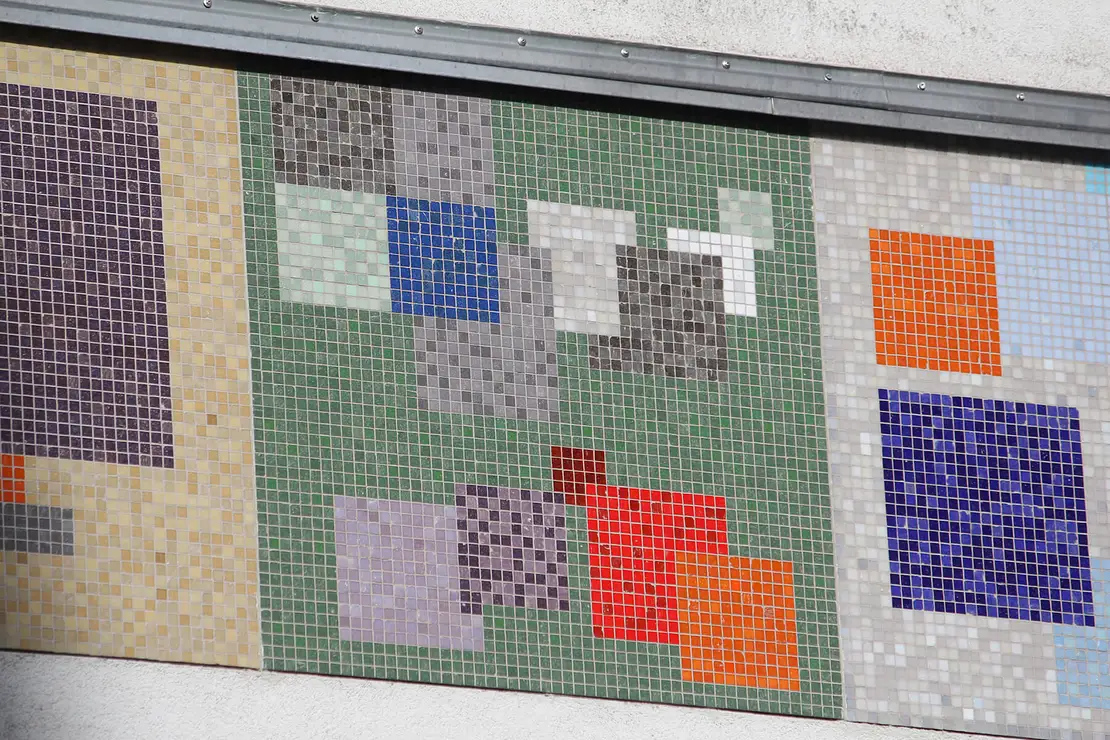

Viele Werke Bertonis wären ohne das Wiener Programm „Kunst am Bau“ mit hoher Wahrscheinlichkeit nie entstanden, da er keine finanziellen Möglichkeiten für ein eigenes Atelier gehabt hätte. Unter „Kunst am Bau“ wird eine Verpflichtung des Staates als Bauherr verstanden, aus seinem baukulturellen Anspruch heraus einen gewissen Anteil der Baukosten öffentlicher Bauten – meist zwischen ein und zwei Prozent – für Kunstwerke zu verwenden und somit bildende Kunst zu fördern. In Wien wurde 1949 eine (nicht gesetzlich geregelte) Empfehlung für die künstlerische Ausstattung von neu zu errichtenden kommunalen Wohnbauanlagen – die in Wien allgemein als „Gemeindebauten“ bezeichnet werden – eingeführt, wobei man auf eine eindeutige und verbindliche Formulierung einer Ein-Prozent-Regel verzichtete. Es dauerte einige Jahre, bis sich die Empfehlung im Sinne eines Gewohnheitsrechts durchzusetzen begann. Zahlreiche Bildhauer und einige Bildhauerinnen wurden in Wien im Rahmen dieser Aktion mit Aufträgen für Kunstwerke betraut, wobei die Bandbreite groß war: Sie reichte von Wandverkleidungen, ornamentalen Türrahmungen, freistehenden (abstrakten und gegenständlichen) Skulpturen und Plastiken, über (Trink-)Brunnen und Wetterhäuschen bis zu Hauszeichen und Spielplastiken für Kinder. Bertonis Arbeiten für Wiener Gemeindebauten waren vielseitig. Es finden sich Reliefs, Mosaike, abstrakte Plastiken und Brunnen. Der erste Brunnen Bertonis in Wien existiert auch heute noch in einer städtischen Wohnhausanlage in der Hernalser Rosenackerstraße.

Im Jahr 1965 erfolgte die Berufung Bertonis an die Hochschule für angewandte Kunst in Wien. Bis zu seiner Emeritierung (1994) leitete er dort eine Meisterklasse für Bildhauerei. Sein Lehrziel als Hochschulprofessor sah er darin, wie er 1972 festhielt, die „persönliche Eigenart und Begabung jedes einzelnen Studenten bis zu dessen Selbstfindung [zu] bewahren und [zu] fördern.“ Damals äußerte er sich auch zu einer grundsätzlichen Frage, nämlich zum Unterschied zwischen bildender und angewandter Kunst. Für Bertoni war dieser Unterschied nie existent. „Es gibt nur eine Kunst. Ihre Werke unterscheiden sich voneinander lediglich durch ihre formale und inhaltliche Qualität, nicht aber auf Grund der jeweils gegebenen Aufgabenstellung bzw. Zweckwidmung.“ Der Künstler sah sich durchaus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts verpflichtet, wenn er schrieb: „Durch ihre poetischen, oft auch absurden Erfindungen und Gestaltungen humanisiert die Kunst nicht zuletzt auch die Technik und verhilft dem Menschen zur geistigen Mündigkeit.“

Eines seiner größten Werke im ursprünglichen Sinn des Wortes ist seine Plastik „Vertikaler Klang“. Sie steht seit den 1960er-Jahren am Rande einer städtischen Wohnhausanlage in Wien-Donaustadt. Das über sieben Meter hohe, im Auftrag der Kulturabteilung der Stadt Wien geschaffene Werk aus rostfreiem Stahl sollte laut Bertoni ein „Wahrzeichen für Kagran“ werden. Die inzwischen groß gewordenen Bäume verdecken die Plastik allerdings so, dass sie beim Vorbeigehen oder Vorbeifahren nur eingeschränkt gesehen werden kann. Bemerkenswert ist im Zusammenhang mit dieser Arbeit, dass die Datierung zahlreicher Werke alles andere als einfach ist. In den Eigenpublikationen Bertonis und den Büchern über ihn werden in zahlreichen Fällen zu ein und demselben Werk unterschiedliche Datierungen angegeben. So stellt sich die Frage: Bezieht sich das jeweilige Datum auf die Fertigstellung des Objektes oder auf die Aufstellung des Werkes? Bei der erwähnten Plastik „Vertikaler Klang“ – von dem auch eine verkleinerte, in der Gestaltung idente Version auf einem Grab am Döblinger Friedhof existiert – finden sich beispielsweise die Jahre 1961, 1964, 1965 und 1967 angegeben. Immerhin lässt sich nachweisen, dass die Plastik spätestens seit Mai 1967 an Ort und Stelle steht.

Dass sich Bertoni mit seinen Vorstellungen nicht immer bei den Auftraggebern durchsetzen konnte, zeigt der sogenannte Wasserweg an der Wagramer Straße in Wien-Kagran. Die ab 1966 geplante Brunnenanlage hätte laut Bertoni aus zwei Brunnen bestehen sollen. Seinem Konzept zufolge wäre das Wasser über neun Schalen geronnen und dann unterhalb einer Fußgängerbrücke zusammengeflossen. Von dort wäre es mittels einer Unterwasserpumpe zu den Brunnen zurückbefördert worden. Doch sein Vorschlag kam nicht zur Ausführung. Die Stadt Wien als Auftraggeber beschränkte sich auf den heute noch bestehenden, fast drei Meter hohen Bronzebrunnen „Wir und das Ei“, welcher im Sommer 1969 unter dem Namen „Wagramer Brunnen“ in Betrieb genommen wurde und der schon längst kein Wasser mehr in sein Becken ergießt. Heute sind alle Bertoni-Brunnen in Wien nicht mehr in Betrieb oder wurden – wie jener im Dr.-Ellenbogen-Hof an der Brigittenauer Lände – nie als Brunnen in Betrieb genommen. Man kann Bertonis Resignation zur Geschichte dieses zwischen 1960 und 1964 entstandenen „Brigittenauer Brunnens“ herauslesen. In einer Eigenpublikation hielt er 1995 sein Bedauern darüber fest, dass der sechsstrahlige Brunnen nie in Betrieb genommen wurde. Sein Resümee fiel dementsprechend nüchtern aus: „Heute ist das Bassin mit Erde und Blumen gefüllt.“

Am Areal der Ehrengräber am Wiener Zentralfriedhof ist eine Grabstätte bemerkenswert, die sich von allen anderen umliegenden sichtbar unterscheidet: Auf einem Sockel steht eine kleine Statue, die eine als Clown verkleidete Frau zeigt. Die Plastik stellt die Wiener Schauspielerin Inge Konradi (1924–2002) in einer heute kaum bekannten Theaterrolle dar: als „Lulu“, Ehefrau des dem Stück „August, August, August“ namensgebenden Clowns. Das Schauspiel des (damals) tschechoslowakischen Schriftstellers Pavel Kohout wurde – ein halbes Jahr nach Niederschlagung des Prager Frühlings – unter Burgtheaterdirektor Paul Hoffmann am Wiener Akademietheater in seiner deutschen Fassung uraufgeführt. Die Hauptrolle spielte der langjährige Bühnenpartner Konradis, Josef Meinrad.

Die Statue auf Konradis Grab zeigt sie in ihrem Rollenkostüm, wobei vor allem die Perücke mit einem turmförmigen Dutt mitten auf dem Kopf auffallend ist, welche sie bei jeder Vorstellung zu tragen hatte. Nun stellt sich die Frage, warum Wander Bertoni eines seiner äußerst seltenen gegenständlichen Porträts der Schauspielerin Inge Konradi widmete. Die Antwort ist trivial, wenn auch kaum bekannt: Ingeborg Anna Maria Konradi hatte im Oktober 1967 den Bildhauer geheiratet. Inge Bertoni, wie sie nun offiziell hieß, verwendete jedoch weiterhin ihren Mädchennamen als Künstlernamen. Die kinderlose Ehe hielt mehr als zehn Jahre.

Die Statue Konradis ist höchstwahrscheinlich die letzte Bildhauerarbeit Bertonis für eine Begräbnisstätte. Bereits 1959 wurde er von der Witwe des Schauspielers Werner Krauß ersucht, den Grabstein für dessen Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof zu gestalten. 1964/1965 folgten der Entwurf und die Ausführung des Ehrengrabes von Albin Skoda. Dazwischen entstand die auffallende Sandsteinstele für die letzte Ruhestätte des langjährigen Chefdramaturgen am Burgtheater Erhard Buschbeck am Grinzinger Friedhof. Das Grab mit dem 1961 entstandenen Werk Bertonis kam 2019 noch einmal in die Schlagzeilen, als nämlich die einstige Lebensgefährtin Buschbecks hier beigesetzt wurde: die Schauspielerin und Opernballorganisatorin Lotte Tobisch.

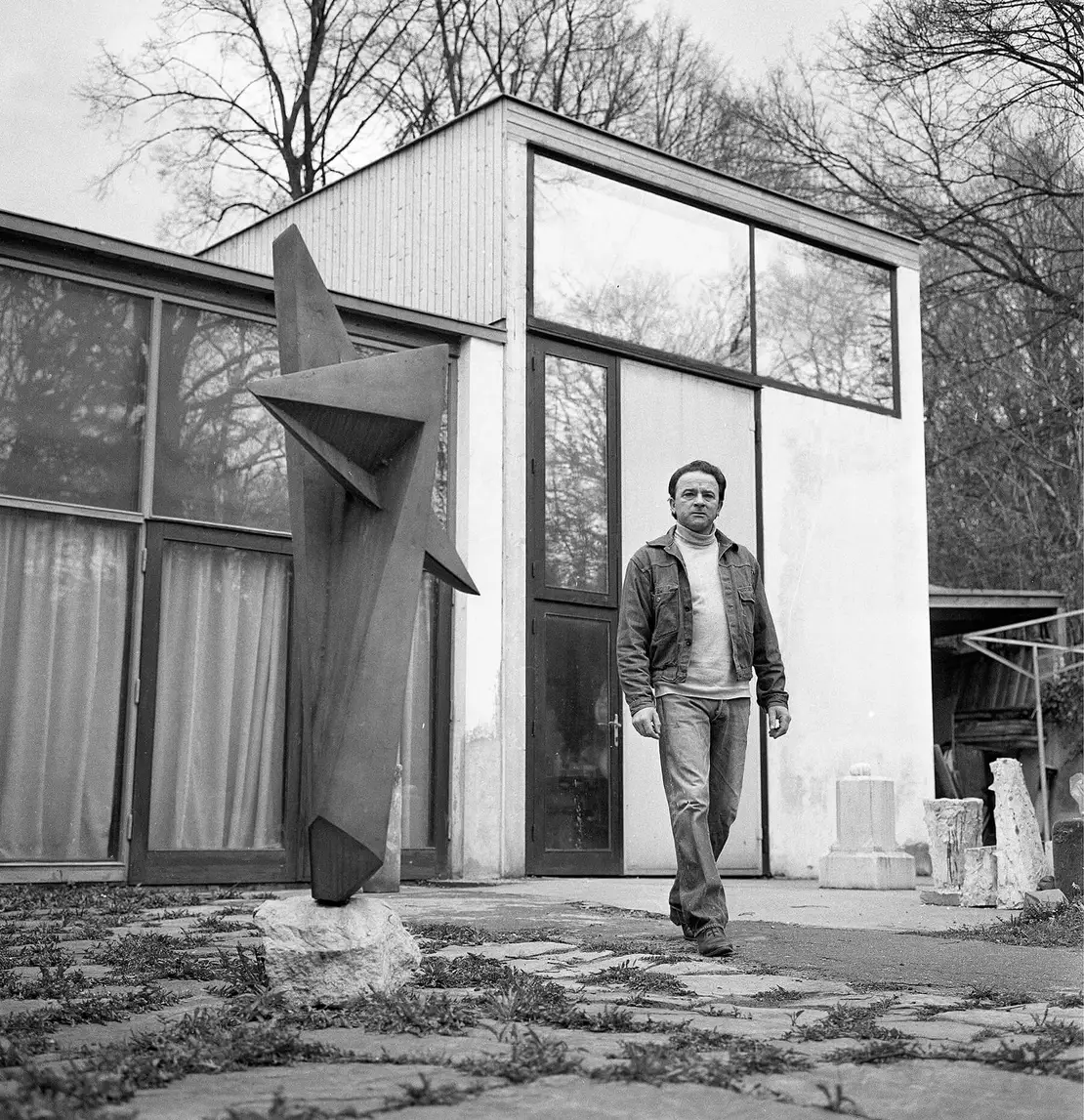

Zu Recht stellt sich die Frage, wo Bertoni seine Plastiken und Skulpturen schuf. Bereits als nicht einmal 30-Jähriger konnte er ein eigenes Atelier beziehen. Den Bau samt Wohnhaus in Grinzing hatte Roland Rainer entworfen; jener Architekt, der Bertoni in den 1950er-Jahren bei seinen Planungen frühzeitig miteinbezogen hatte. So bei der Wiener Stadthalle, wo auf einer Außenfläche die Stahlplastik „Bewegung“ aufgestellt wurde, und in der ehemaligen Werksiedlung der Perlmooser Zementwerke AG in der niederösterreichischen Stadt Mannersdorf am Leithagebirge. Hier findet man etwas versteckt eine noch halbwegs gut erhaltene Wasserrutsche für Kinder, die heute – ohne Wasserbecken – ihrer Funktion beraubt ist.

Die Pläne für die 1975/1976 erfolgte Erweiterung des Grinzinger Wohnateliers und den neuen, überdeckten Ausstellungsbereich entwarf nicht Roland Rainer, sondern der Architekt Johannes Spalt. Diese Erweiterung verdankte Bertoni auch Gertrude Fröhlich-Sandner, die ab 1965 Wiener amtsführende Stadträtin für Kultur war und Bertoni unterstützte.

Im besagten Jahr 1965 erwarb Wander Bertoni eine ehemalige Mühle im burgenländischen Ort Winden am See. Nach langjährigen Restaurierungsarbeiten stellte er im dazugehörigen Freigelände zahlreiche eigene Großplastiken aus. 1991 folgte der Bau eines Ateliers als Ersatz für sein Atelier in Grinzing. Der Entwurf stammt vom bereits erwähnten Architekten Johannes Spalt. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts wurde nach Plänen Spalts ein eigener Ausstellungspavillon errichtet, in dem bei einem Rundgang Bertonis Schaffen in zeitlicher Abfolge zu sehen ist. Hier findet sich beispielsweise aus Bertonis „Imaginärem Alphabet“ das „Große U“ in kleiner Ausführung aus dem Jahr 1955. Die große, mehr als 2,5 Meter hohe Version wurde hingegen 1963 geschaffen und ein Jahr später vor einer Volksschule in Wien-Döbling aufgestellt.

Bertoni arbeitete im Laufe seines Künstlerlebens mit einer großen Bandbreite an Materialien. Zuerst waren die meisten Werke aus Natur- oder Kunststein sowie Gips, dann folgten Werke aus Stahl. In seiner späten Phase setzte er vor allem Bronze und Polyester ein. In einem Interview für die Tageszeitung Kurier im Jahr 2011 meinte er zu seiner Philosophie in Bezug auf die Materialwahl: „Jede Form hat ihr eigenes Material. Organische Formen gehören in Bronze gegossen, geometrische Figuren kann man in Metall oder Stein machen.“ Diese Überzeugung lässt sich noch heute an vielen öffentlich zugänglichen Werken Bertonis erkennen, nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Bundesländern Österreichs und im Ausland. In seinen letzten Lebensjahren ist Wander Bertoni vor allem durch sein „Eiermuseum“ in Winden am See bekannt geworden. Aber das ist eine andere Geschichte.

Bertoni, Wander: Aufträge 1945–1995. Wien 1995

Hlavac, Christian und Christa Englinger: La bella Austria. Auf italienischen Spuren in Österreich. Wien 2019

Hlavac, Christian: Spielplastiken im Wien der Nachkriegszeit. Formen, Materialien und Denkmalwert. In: Stadt + Grün. Nr. 7/2025, S. 51–57

Hochschule für angewandte Kunst (Hrsg.): Ausstellung Meisterklasse für Bildhauerei Wander Bertoni im Österreichischen Museum für angewandte Kunst. Berichte Nr. 2. Wien 1972

Nierhaus, Irene: Kunst-am-Bau im Wiener kommunalen Wohnbau der fünfziger Jahre. Wien 1993

Sotriffer, Kristian: Wander Bertoni. Das plastische Werk 1945 bis 1980. Wien 1981

Stadtbauamt Wien (Hrsg.): Die Stadt Wien als Mäzen. Aufträge der Wiener Stadtverwaltung an Maler und Bildhauer in den Jahren 1949, 1950, 1951, 1952 bis Mitte 1953. Wien 1953 sowie die Bände II (1955), III (1959) und IV (1962)

Zentralsparkasse und Kommerzialbank Wien (Hrsg.): Die Wellenbrecher. Vergessene Kunst der 50er-Jahre am Wiener Kommunalbau. Wien 1988

Akten im Wiener Stadt- und Landesarchiv

Zeitschriftenarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Danke vielmals für diesen interessanten Artikel über Wander Bertoni, über den ich schon seit einiger Zeit mehr wissen wollte.

Erwähnenswert ist noch das Werk Bertonis 'Weinende Brücke' bei der Schnellbahnstation Siemensstraße, welche an die Errichtung der sog. 'Italienerschleife' durch italienische Zwangsarbeiter im Ersten Weltkrieg erinnert.

https://de.wikipedia.org/wiki/Floridsdorfer_Hochbahn