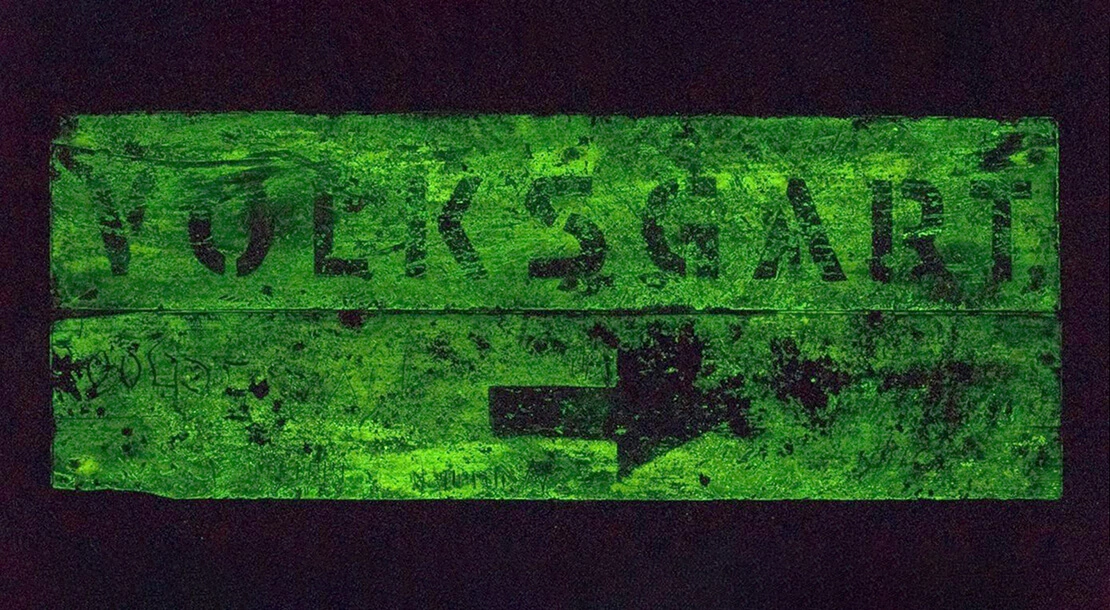

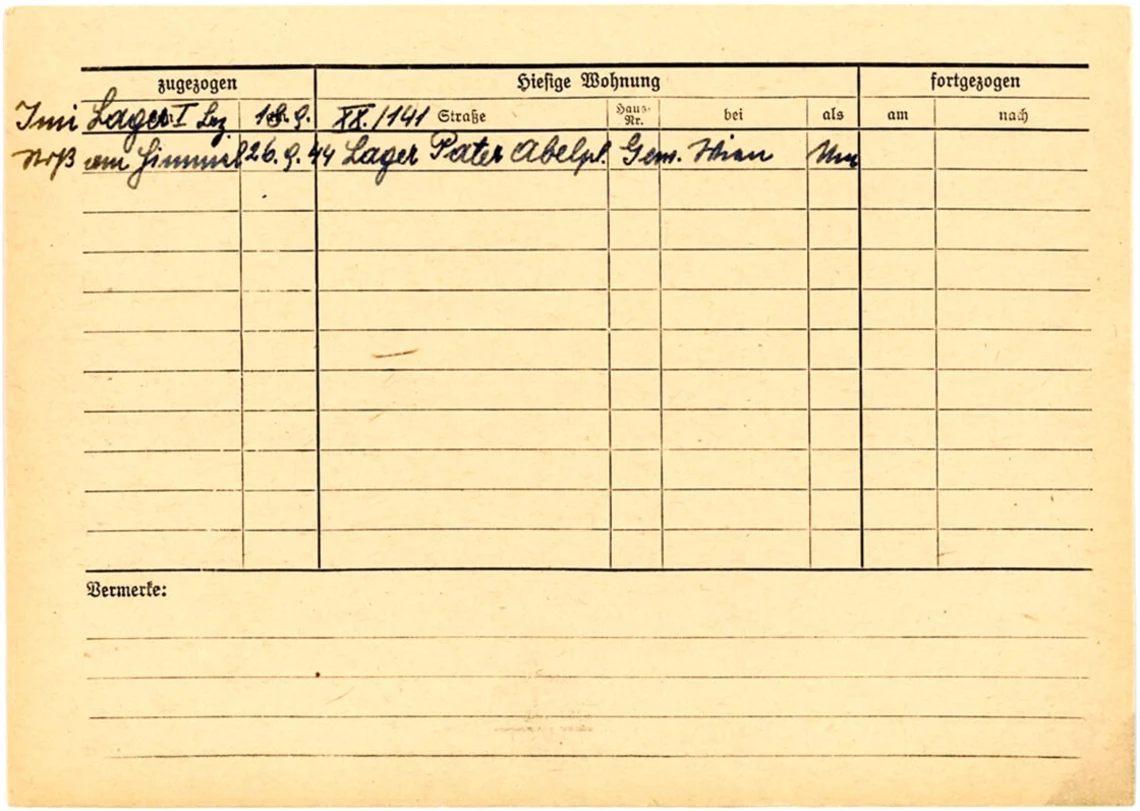

Wegweiser des ersten fertiggestellten Hauptfluchtwegs zeigten in Richtung Volksgarten oder Kai. Um gegen Ausfälle des elektrischen Lichts gewappnet zu sein, verwendete man als Hintergrund Leuchtfarbe. Foto: Thomas Keplinger

Hauptinhalt

Das Schutzraumnetz „Innere Stadt“

Zwangsarbeit im Untergrund

Die Idee dazu geht auf den Unternehmer Rupert Polster zurück, der offenbar in privater Mission mit einer Kerze in der Hand die tiefen Keller der Inneren Stadt erkundete und Überlegungen anstellte, wie man diese unterirdischen Gefilde miteinander verbinden könnte, um durchgehend begehbare Luftschutzräume für die Zivilbevölkerung zu schaffen. Im Direktor der Zentralsparkasse Heinrich Karasek und dem Amtsleiter der NSDAP-Ortsgruppe Schottenviertel Franz Pamperl fand Polster tatkräftige Unterstützer der Idee. Gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Zentralsparkasse gruben sie eine erste Verbindung unterhalb der Wipplingerstraße zwischen den Kellern des Alten Rathauses und der ehemaligen Böhmischen Hofkanzlei. Nachdem sie in Zusammenarbeit mit einem Bauunternehmen weitere Tunnel in der Umgebung des Alten Rathauses hergestellt hatten, schaltete sich aus Sicherheitsgründen das Wiener Stadtbauamt ein.

Das Stadtbauamt übernimmt das Projekt

Um Schäden an den Häusern durch unsachgemäße Bauarbeiten im Untergrund zu vermeiden, übernahm das Hochbauamt ab 6. November 1943 die Projektleitung. Pamperl blieb dem Vorhaben treu und erfüllte auf Befehl Baldur von Schirachs die Funktion des „Parteibeauftragten“. Als solcher sorgte er auf organisatorischer Ebene für möglichst reibungslose Abläufe. Das Zusammenwirken zwischen Gemeindeverwaltung und NSDAP gestaltete sich aber nicht immer konstruktiv. Linientreue Baumeister folgten eher den Anweisungen der Partei als jenen des Stadtbauamts, sodass manche Stollen ohne vorherige Planung direkt aus den Kellern projektiert und vorgetrieben wurden.

Währenddessen machte man sich im Stadtbauamt grundlegende Gedanken zum Projekt und definierte, welchem übergeordneten Zweck die verbundenen Keller dienen sollten. Die Luftkriegserfahrungen in deutschen Städten hatten die mit der Planung beauftragten Bauräte eine wichtige Lektion gelehrt: Sollten sich infolge von Bombenabwürfen Flächenbrände in der Innenstadt bilden, so konnten sich die schutzsuchenden Menschen nur über unterirdische Fluchtwege, die mindestens mehrere Häuserblocks unterquerten, aus den Kellern retten.

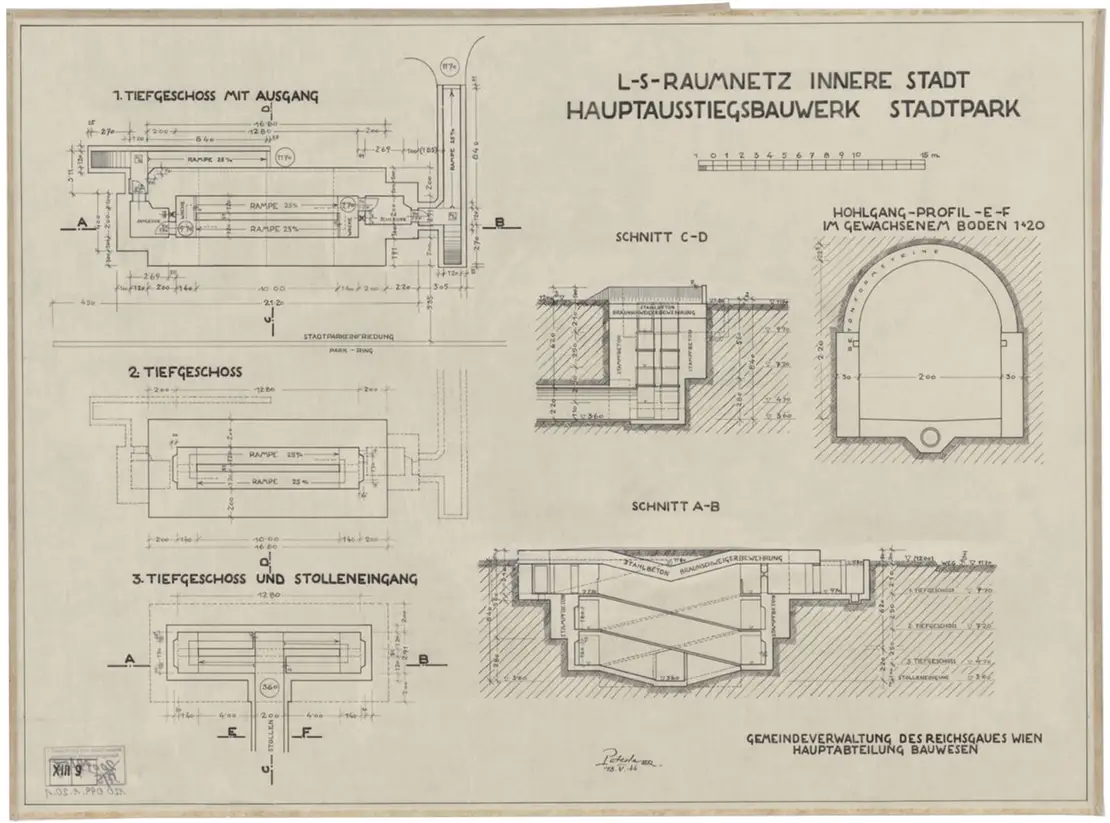

Um diesem Zweck gerecht zu werden, projektierte der mit der Gesamtplanung beauftragte Wilhelm Peterle Wege durch die tiefen Gewölbe, die in allen Richtungen den Bezirk unterlaufen und in sogenannte Hauptausstiege münden sollten. Diese platzierte er großteils auf Freiflächen am Rande der Innenstadt und gestaltete sie als betonierte Stiegenhäuser, durch die die Menschen nach Ende des Fliegeralarms aus den Stollen an die Erdoberfläche strömen sollten. Sie stellten in der Konzeption die ultimativen Notausgänge aus den Kellern der Inneren Stadt im Katastrophenfalle dar.

Zwangsarbeit im Schutzraumnetz

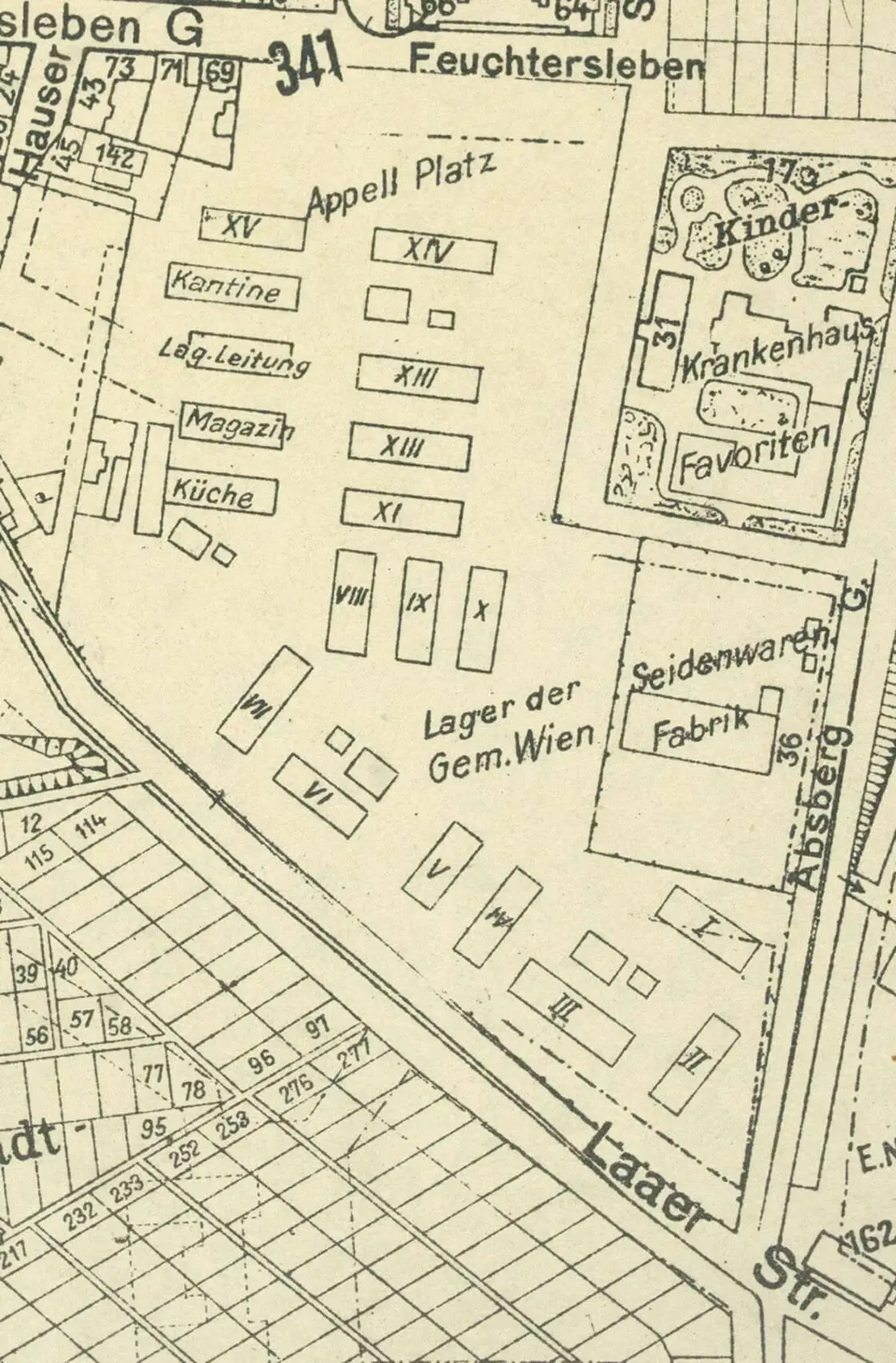

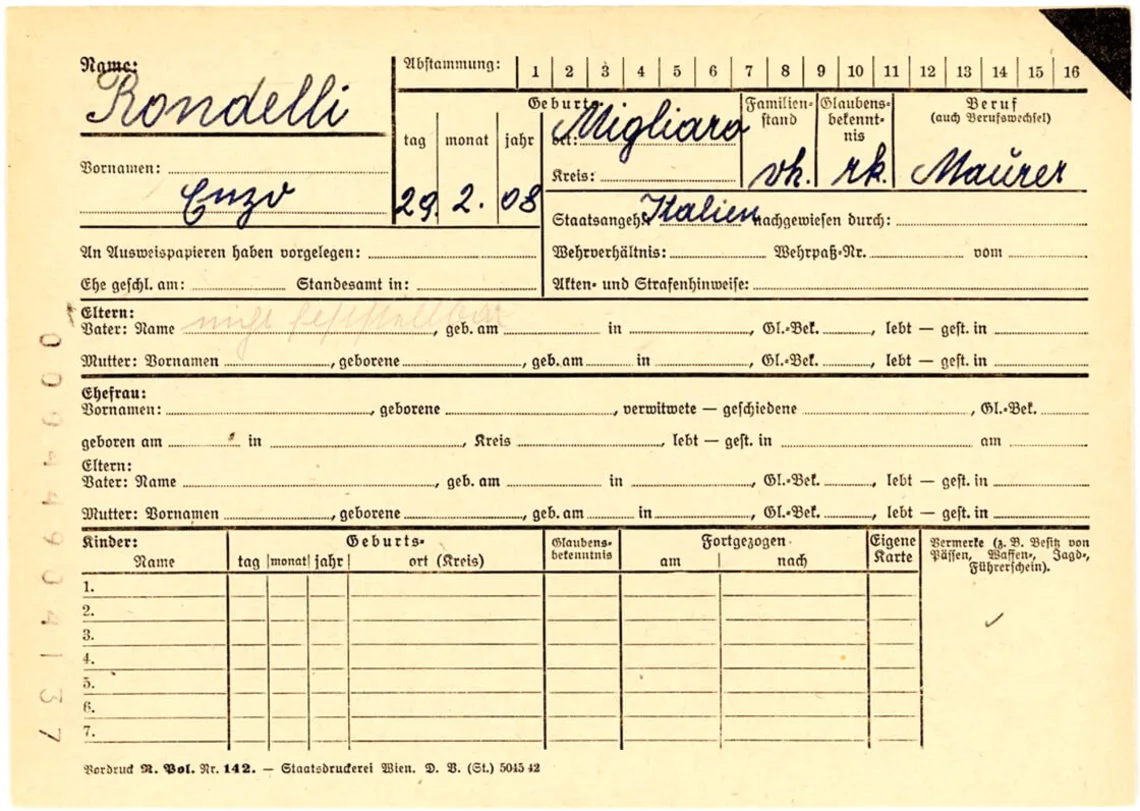

Wer aber sollte die Stollen und die Hauptausstiege bauen? Heimische Arbeiter standen großteils im Wehrdienst oder in der Rüstungsproduktion im Einsatz, sodass an deren Stelle osteuropäische Zivilarbeiter:innen und italienische Militärinternierte (IMI) zur Durchführung des Projekts herangezogen wurden. In welchen Lagern die etwa 250 bis 300 „Ostarbeiter:innen“ einquartiert waren, ist nicht exakt überliefert. Wahrscheinlich war es das Lager X in der damaligen Laaer Straße 61 oder das Lager 20-O in der Gerhardusgasse 7.

Die etwa 300 IMI hingegen lebten anfangs in den Lagern K 10 (Randhartingergasse 17) und K 22 (Konstanziagasse 24). Aufgrund der Entfernung zum ersten Bezirk benötigten die Italiener aber täglich drei Stunden für den Hin- und Rückweg, wodurch pro Tag 900 Arbeitsstunden verloren gingen, wie Pamperl bemängelte. Erst im Februar 1944 war ein Quartier gefunden, das sich zur Unterbringung der IMI in unmittelbarer Nähe zu ihren Arbeitsstätten eignete. Auf zwei Stockwerken des Hauses Stoß im Himmel 3 richtete die für die Verwaltung der städtischen Zwangsarbeit zuständige Unterabteilung G 45 AE (Arbeits- und Baustoffeinsatz) gemeinsam mit den Bauhöfen das Kriegsgefangenenlager K 1 ein. Bis 1938 hatte sich das Haus in Besitz der jüdischen Wissenschaftler Hans und Karl Przibram sowie ihrer Schwester Friederike Lederer befunden. Hans Przibram wurde im Mai 1944 im Lager Theresienstadt umgebracht, Karl und seiner Schwester gelang die Flucht.

Obwohl viele der hier einquartierten IMI nach ihrer Gefangennahme und anschließendem Transport ins Deutsche Reich im Stammlager Gneixendorf (Stalag XVII B) registriert worden waren, unterstand das Arbeitskommando „A 1833 p Gw“ dem Stalag XVII A Kaisersteinbruch. Da es sich um ehemalige Soldaten handelte, standen die Italiener unter Bewachung der Wehrmacht, genauer der zweiten Kompanie des Landesschützenbataillons 892.

In den folgenden Monaten mussten die IMI und Ostarbeiter:innen ihre Arbeit im Untergrund der Inneren Stadt fortsetzen, wo sie zwischen den tiefen Kellern hunderte Verbindungsstollen vortrieben. Sonnenlicht und frische Luft bekamen sie wahrscheinlich nur an Sonntagen.

Mit der kräftezehrenden Arbeit im Schutzraumnetz war es für die Italiener nicht getan. Für Sonntag, den 25. Juni forderte Pamperl 233 IMI des Lagers K 1 zu einem halbtägigen Sondereinsatz an. Mit hoher Wahrscheinlichkeit mussten sie den Platz Am Hof für eine Rede des stellvertretenden Gauleiters Karl Scharizer vorbereiten, die dieser dort vier Tage später halten sollte. Bei dieser Gelegenheit ergriff einer der IMI die Flucht. Da sein Name später nicht in den historischen Meldeunterlagen aufscheint, glückte sein Vorhaben womöglich sogar dauerhaft.

Die genaueste Angabe zur Zahl der beim Bau des Schutzraumnetzes eingesetzten Zwangsarbeiter stammt von 1. Juni 1944. Zu diesem Zeitpunkt standen 267 osteuropäische Zivilarbeiter:innen und 331 IMI bei der Durchführung des Projekts im Einsatz. Am 18. September 1944 wurden die Italiener in den Zivilarbeiterstand übergeleitet, womit ihre Verlegung vom Lager K 1 in das Lager XX am Pater-Abel-Platz verbunden war. Hauptsächlich kamen sie nun bei der Behebung von Fliegerschäden zum Einsatz.

Das Schutzraumnetz

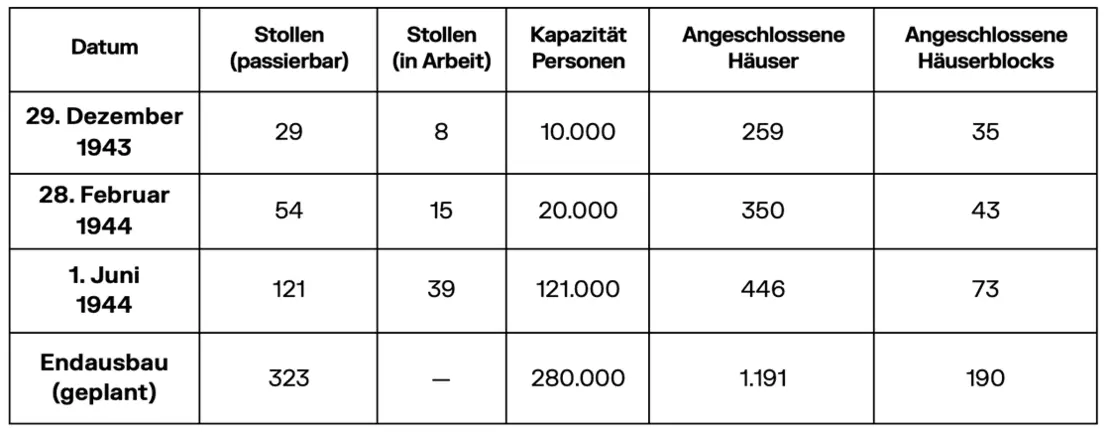

Auf Grundlage der Arbeit hunderter Zwangsarbeiter:innen nahm das Schutzraumnetz bald Form an. Ende Februar 1944 war der Fluchtweg vom Stephansplatz zum Morzinplatz notdürftig benützbar – zwei Wochen darauf sollten die Strecken zwischen Salzgries und Volksgarten sowie sechs Wochen später die Abschnitte zwischen Freyung und Burggarten sowie Hohem Markt und Wallnerstraße zu passieren sein. Dabei handelte es sich um die grobe Herstellung der Verbindungen, der vollständige Ausbau folgte erst später. Aus der Tabelle geht das Anwachsen des Schutzraumnetzes im Laufe der Monate hervor:

Bis August 1944 hatte die Gesamtlänge des begehbaren Netzes eine Ausdehnung von etwa sechs Kilometern erreicht. Vor allem der zuerst fertiggestellte Fluchtwegabschnitt zwischen Salzgries und Am Hof verfügte mit Sitzbänken, elektrischer Beleuchtung, Wegweisern und Sanitäranlagen über die vollständige Ausstattung.

Die an den Enden dieses Hauptfluchtwegs projektierten Ausstiegsbauwerke am Rudolfsplatz und im Volksgarten waren zu 80 Prozent fertiggestellt. Sie stellten letztendlich die einzigen der 20 geplanten Hauptausstiege dar, die tatsächlich gebaut wurden.

Ab diesem Zeitpunkt blieben nur wenige Aufzeichnungen zum Schutzraumnetz erhalten, sodass der konkrete Arbeitsfortschritt nicht weiter rekonstruiert werden kann. Die Arbeiten am Schutzraumnetz endeten jedenfalls erst Ende März oder Anfang April 1945, als die Rote Armee vor den Toren Wiens stand. Bis Kriegsende hatte die Gesamtlänge der unterirdischen Fluchtwege etwas mehr als zwölf Kilometer erreicht.

Nach dem Krieg erfüllte das Schutzraumnetz keinen sinnvollen Zweck mehr, nur Schmuggler und Diebe standen im Verdacht, es für unbemerkte Fortbewegung zu nutzen. Die Fluchtwege wurden bis Frühling 1947 an den Grundstücksgrenzen wieder zugemauert, womit die Sicherheit wieder hergestellt war. Noch heute schlummern die Relikte dieses riesigen Luftschutzprojekts im Untergrund der Wiener City.

Die Stadtarchäologie Wien sammelte in Zusammenarbeit mit dem Autor dieses Beitrags wertvolle Erkenntnisse bei Grabungen in einem Keller, der an das Schutzraumnetz angebunden war. Der daraus entstandene Beitrag ist im Jahresbericht 2025 der Stadtarchäologie Wien (Fundort Wien. Berichte zur Archäologie 28/2025) zu finden, der im Dezember 2025 erscheint: Constance Litschauer / Thomas Keplinger, Ein Wiener Hauskeller als Fallbeispiel für das Schutzraumnetz „Innere Stadt“. In: Fundort Wien. Berichte zur Archäologie 28, 2025, S. 216–235.

Thomas Keplinger, hat soeben im Studien Verlag eine zweibändige umfangreiche Studie zum Thema Schutzraumnetz in Wien veröffentlicht: 323 Stollen. Bauliche Relikte nationalsozialistischer Zwangsarbeit unter Wiens City

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare