Beiträge von Thomas Keplinger

Hauptinhalt

Thomas Keplinger hat Geschichte an der Universität Wien studiert. Er betreibt das detailhistorische Forschungs- und Dokumentationsprojekt „Worte im Dunkel“. Darin widmet er sich in Form eines Blogs Beschriftungen, Graffiti, Schildern, Aushängen, Zeichnungen und Symbolen des Zeitraums zwischen 1932 und 1955, die noch heute dort anzutreffen sind, wo sie einst angebracht oder aufgehängt wurden.

Ehemaliger Aufgang aus den Katakomben zum Deutschordenshaus, Foto: Thomas Keplinger

Die geheimen Gänge von Wien

Kopfgeburten im Kellergeschoß

„Der Kaiser fuhr unterirdisch in der Kutsche von der Hofburg bis Schönbrunn!“ So lautet eine der beliebtesten Untergrundlegenden Wiens. Weitere Geheimgänge meist kürzerer Distanz verorten Gerüchte hauptsächlich im Umfeld der Hofburg, seltener an der Peripherie. Ein Versuch, Fantasie von Wirklichkeit zu trennen.

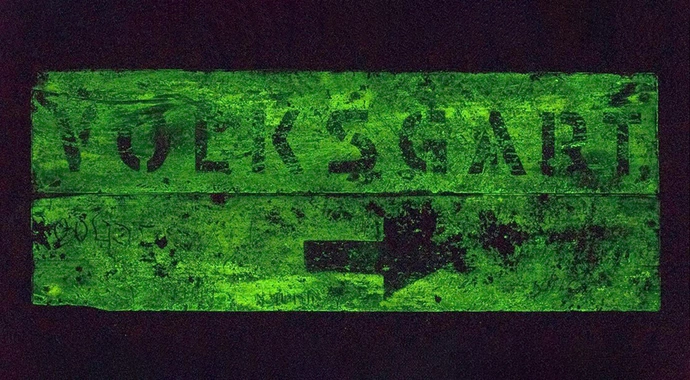

Wegweiser des ersten fertiggestellten Hauptfluchtwegs zeigten in Richtung Volksgarten oder Kai. Um gegen Ausfälle des elektrischen Lichts gewappnet zu sein, verwendete man als Hintergrund Leuchtfarbe. Foto: Thomas Keplinger

Das Schutzraumnetz „Innere Stadt“

Zwangsarbeit im Untergrund

Ende August 1940 fielen erstmals britische Bomben auf Berlin. Hitler ordnete daraufhin das „Luftschutz-Führerprogramm“ an, das auch in Wien die Schaffung bombensicherer Schutzräume für die Zivilbevölkerung vorsah. Ende 1941 stoppte Göring die Arbeiten in Wien, sie wurden erst im Sommer 1943 fortgesetzt. In der Folge entstand unter den Häusern der City das Schutzraumnetz „Innere Stadt“ – unter Einsatz hunderter Zwangsarbeiter:innen.

Nachkriegsaufnahme der Tankgruppe C am Alberner Hafen, einer Anlage, die von italienischen Zwangsarbeitern errichtet wurde. Archiv Hafen Wien

Zwangsarbeit am Praterspitz

Verbunkertes Öl

Nachdem Italien im September 1943 einen Waffenstillstand mit den Alliierten geschlossen hatte, nahm die Wehrmacht italienische Soldaten in ihrem Machtbereich gefangen und stellte sie vor die Wahl, entweder den Kampf an der Seite Deutschlands fortzusetzen oder in den deutschen „Arbeitseinsatz“ eingegliedert zu werden. Italienische Zwangsarbeiter waren auch für die Wiener Gemeindeverwaltung tätig - und wurden u.a. im „Lager K 2“ untergebracht.

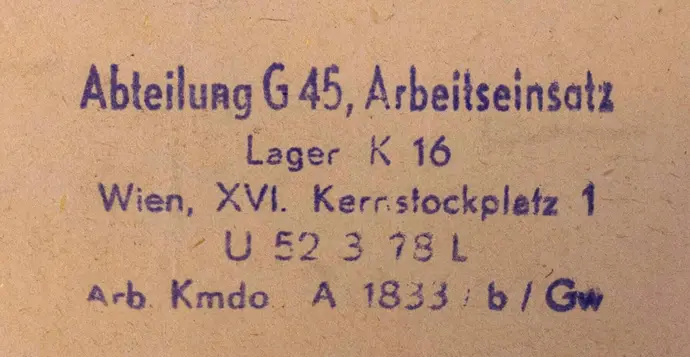

Der Stempel des Arbeitskommandos A 1833 b Gw. Quelle: WStLA

Zwangsarbeit für die Stadt

Die Geschichte des Lagers K 16

Während des Zweiten Weltkriegs setzte auch die Wiener Gemeindeverwaltung Zwangsarbeiter:innen ein – überwiegend im Bauwesen, in der Landwirtschaft und ab 1944 bei den Sofortmaßnahmen nach Luftangriffen. Eines der Lager, in denen sie untergebracht waren, befand sich am Kernstockplatz (heute Familienplatz). Eine Rekonstruktion.

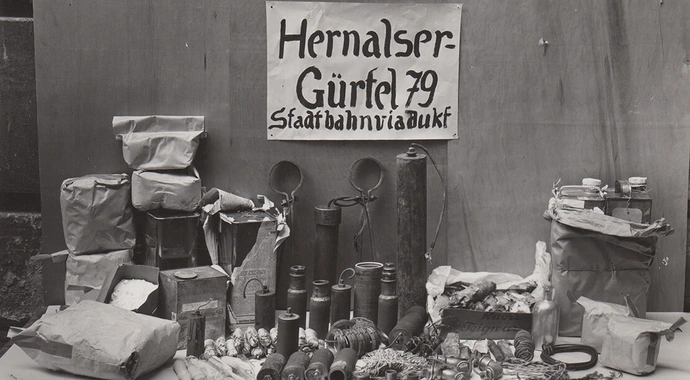

Sprengmittel der Nationalsozialisten, die am Hernalser Gürtel aufgefunden wurden. Foto: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes (DÖW)

Die Kanalbrigade der SA

Terror im Untergrund

Nachdem Engelbert Dollfuß im März 1933 das Parlament ausgeschaltet hatte, entmachtete er sukzessive die Arbeiterschaft und ihren politischen Einfluss. Im Widerstand gegen das austrofaschistische Regime plante der Republikanische Schutzbund – als militärischer Arm der Sozialdemokraten – unter anderem auch, Sprengstoffanschläge aus der Kanalisation heraus durchzuführen. Dies wiederum erregte das Interesse der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA).

Männer der Kanalbrigade im Kontrolleinsatz, 1935, Foto: Fritz Zvacek / ÖNB-Bildarchiv / picturedesk.com

Die Wiener Kanalbrigade

Sicherheit im Untergrund

Als 1925 und 1926 die Zahl der Einbrüche in Wien zunahm, reagierte die Wiener Polizei zunächst mit verstärkten Streifengängen. Einige Kriminelle nützten daraufhin das Kanalsystem für ihre Machenschaften – nun war wieder die Polizei am Zug.

Foto: Thomas Keplinger

Verborgener Cobenzl

Im Eiskeller der Geschichte

Der Blick über Wien, die Wanderwege, das Weingut oder der Streichelzoo: Es gibt viele Gründe, auf den Cobenzl zu gehen. Dort findet man auch einige Relikte, die von der jahrhundertelangen Geschichte des Ortes erzählen – bis hin zur Nutzung im Zweiten Weltkrieg und danach.

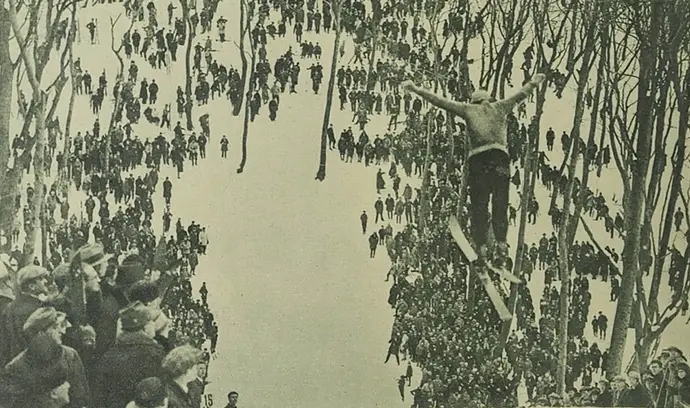

Foto von der Eröffnung, in: „Die Bühne“, Nr. 221/1929, S. 40, ANNO/ÖNB

Die Sprungschanze am Cobenzl

Eine kleine Reise durch die Luft

Kulm, Bischofshofen und Innsbruck sind heute die klingenden Namen des Skisprungsports. Ende der 1920er Jahre hätte man den Cobenzl genannt, denn dort befand sich damals die größte Sprungschanze Österreichs. Eine Spurensuche in historischen Medienberichten – und vor Ort.

Josef Mutterer: Die Alserbachstrasse während der Regulierung, um 1875, Wien Museum

Einwölbung der Bäche und Flüsse von Wien

Die speziellen Alserbachforellen

Bis ins 19. Jahrhundert rauschten Bäche aus dem Wienerwald in offenen Betten durch die Stadt. Ihr Wasser trieb die Räder der Mühlen an, sie dienten der Reinigung, spülten Unrat hinweg und veranlassten Künstler zu romantischen Kompositionen. Aus hygienischen Gründen und um Überschwemmungen zu vermeiden, wölbte das Stadtbauamt die Bäche und Flüsse ein.

In diesem 158 cm breiten und 190 cm hohen Haubenprofil fließt der Alser Bach mittig. Foto: Thomas Keplinger

Entlang der dunklen Bäche der Stadt

Ohne Parfum im Untergrund

Unter den Gehsteigen, den Straßen und Gassen, Parks und Grünflächen, Plätzen und Häusern rauschen beständig reinigende Flüsse durch den Untergrund: die Bachkanäle und ihre Zuleitungen. Einst unheilbringende Wildbäche, plätschern sie heute als Hauptadern der städtischen Entwässerung durch finstere Gewölbe dem tiefsten Punkt der Stadt, der Hauptkläranlage in Simmering, entgegen. Eine unterirdische Begehung unter fachkundiger Leitung.