Ausschnitt aus Jean-Étienne Liotards „Das Schokoladenmädchen“, um 1744, Pastell auf Pergament, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, akg-images / picturedesk.com

Hauptinhalt

Modegetränk Trinkschokolade

1.725 kg Schokolade im Gepäck

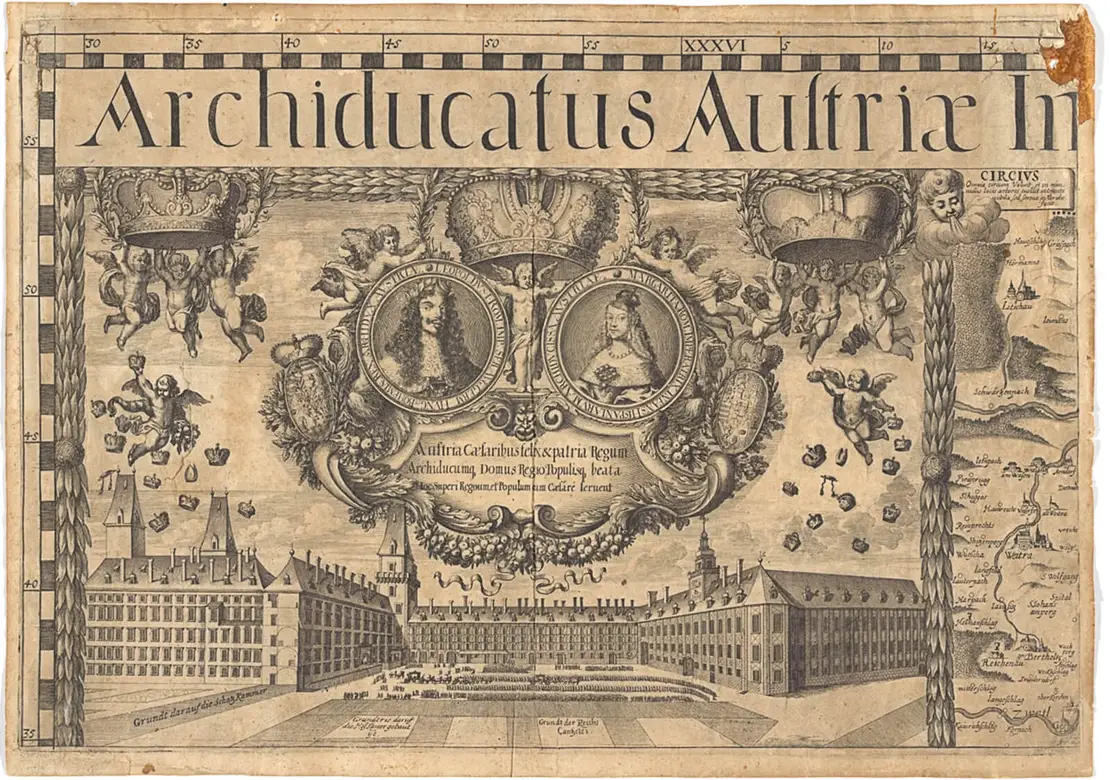

Als erstes der drei Heißgetränke gelangte die Schokolade nach Europa. Die aus den gerösteten Kakaobohnen gewonnenen stangen- und quaderförmigen Tafeln waren haltbar und gut zu transportieren. Am Beginn des 16. Jahrhunderts von den spanischen Eroberern mitgebracht, verbreitete sich das neue Getränk zunächst in Spanien im Kreis des Hofes und der hohen Geistlichkeit; dann folgten Portugal und Italien, später die zentraleuropäischen Länder. Als ein wichtiger Faktor wird die Hochzeit der spanischen Infantin Margarita Teresa mit Kaiser Leopold I. im Jahr 1666 in Wien angesehen, denn sie führte in ihrer Aussteuer die ungeheure Menge von 1.725 Kilogramm Schokolade mit sich und etablierte das neue Getränk in Hofkreisen.

Die Zubereitungsarten variierten stark: So konnte der Kakao (in Stangen- oder Pulverform) mit Wasser, Milch oder auch mit Wein angerührt und erhitzt werden, durch ein hinzugefügtes Ei verfeinert, mit Zucker gesüßt und mit Gewürzen wie Pfeffer, Chili, Vanille, Ingwer und vielen anderen angereichert werden. Das machte die Schokolade zu einem nahrhaften, genussreichen und auch sehr teuren Getränk. In katholischen Ländern war höchst umstritten, ob die Regel „Flüssiges bricht das Fasten nicht“ auch für die Schokolade Geltung habe. In dieser Frage gab es über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahrhunderten gegensätzliche Positionen, die zudem von der jeweiligen Zubereitungsweise abhängig waren. Die dickflüssige Konsistenz und die mitunter starke Würzung machten es sinnvoll, sie zusammen mit einem Glas Wasser zu servieren – so wie es beim Schokoladenmädchen von Jean-Étienne Liotard zu sehen ist.

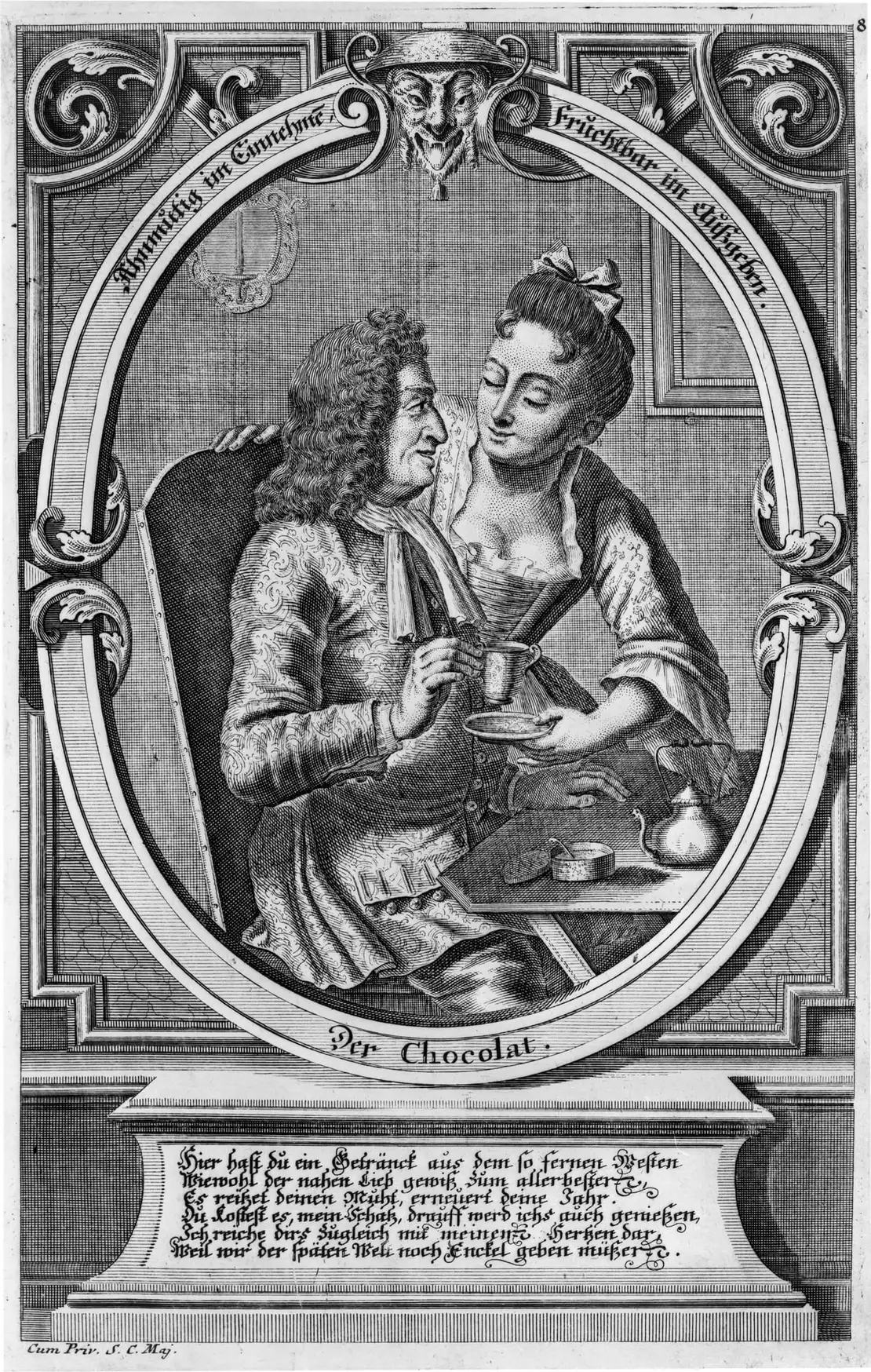

Wegen der nahrhaften Eigenschaften galt die Trinkschokolade noch lange als Stärkungsmittel und war, wie viele exotische Handelsgüter, zunächst in Apotheken erhältlich. Ihre stärkende und sanft aufmunternde Wirkung ließ sie rasch zu einem Aphrodisiakum werden, zu einer „Zuflucht der matten Freyer“. Ein um 1720 entstandener Kupferstich setzt diese Überzeugung in eine galante Szene um. Man sieht, wie eine Dame ihrem alternden Gatten zärtlich eine hohe Schokoladentasse reicht, „weil wir der späten Welt noch Enckel geben müßen“, wie es im begleitenden Gedicht heißt.

Die heiße Schokolade wurde meist zum Frühstück genossen, sei es noch im Bett selbst oder im Boudoir. Meist geschah das allein. Doch abgeleitet vom Zeremoniell des höfischen „Lever du Roi“, bei dem hochgeschätzte und vertraute Höflinge anwesend waren, konnte auch in aristokratischen Kreisen das Frühstück in kleiner, vertrauter Gesellschaft stattfinden. Dem „allmorgendlichen Erwachen einer untätigen Klasse zum gepflegten Nichtstun“ angemessen, saß man dabei nicht aufrecht am gedeckten Tisch, sondern war noch im Bett gelagert, lehnte in einem bequemen Armsessel oder war mit der Morgentoilette beschäftigt.

Als Zeichen des besonderen Luxus ist anzusehen, dass sich für den Genuss von Schokolade eine spezielle Gefäßform herausbildete: hohe, schmale Becher oder Tassen. Ihr größeres Fassungsvermögen war nötig, da die Schokolade stark aufgeschäumt getrunken wurde. Oft besitzen sie zwei seitliche Henkel, mit denen man die Tasse mit dem heißen Getränk sicher zum Mund führen konnte. Auch sind sie häufig als sogenannte Trembleusen gearbeitet. Bei dieser speziellen Tassenform besitzt die Unterschale eine niedrige, durchbrochene Manschette im Zentrum, die das hohe und schmale Schokoladengefäß stabilisiert.

Solche Schokoladentassen haben sich in bürgerlich geprägten Museumssammlungen kaum erhalten; der hohe Differenzierungsgrad des Trinkgeschirrs ist ein Merkmal der höfischen Gesellschaft. Noch seltener – auch im höfischen Bereich – sind spezifische Schokoladenkannen aus Porzellan. Aus der Manufaktur von Du Paquier ist bislang nur ein Exemplar einer Schokoladenkanne nachgewiesen, und viele kleinere Porzellanmanufakturen mit einem bürgerlichen Abnehmerkreis führten sie, wie auch entsprechende Tassen, überhaupt nicht im Angebot. Diese Kannen sind durch einen zylindrischen Gefäßkörper und einen rechtwinklig angebrachten Haltegriff gekennzeichnet. Ein rundes Loch im Deckel, durch einen angeschraubten kleinen Schiebedeckel zu schließen, erlaubte das Einführen eines hölzernen Quirls. Mit diesem wurde die heiße Schokolade kurz vor dem Ausschenken noch einmal aufgeschäumt, da sich der stark ölhaltige Kakao leicht von den anderen Bestandteilen absetzte. Dieses Hantieren mit dem Quirl erhöhte die Gefahr von Missgeschicken, und so bevorzugte man unzerbrechliche Silberkannen, die ebenfalls einen seitlich angebrachten Haltegriff besaßen. Es war aber weitaus praktischer, die Trinkschokolade direkt in der Tasse zu servieren.

Während in Liotards Pastell ein einheimisches Stubenmädchen die Schokolade serviert, sieht man im Portrait der Herzogin von Mecklenburg-Schwerin einen afrikanischen Knaben mit Turban, der die Schokoladentasse heranträgt. Exotisch war somit nicht nur die Herkunft des Getränks, sondern auch der Kontext des Servierens und Konsumierens. Der Besitz eines damals sogenannten „Kammermohren“ – meist ein junger Knabe – war ein deutlicher Hinweis auf besonders vermögende, fast immer höfische Verhältnisse, denn ein solcher Knabe musste zu hohem Preis gekauft werden; er war nicht angestellt, sondern lebte unfrei, als Besitz des jeweiligen Hofes. Als Statussymbol besonderer Art fanden diese Knaben recht häufig Eingang in höfische Damenportraits und in Figurengruppen aus Porzellan. Heute lässt ihr Anblick auch Gedanken an das ausbeuterische System mit Hunderttausenden von versklavten Afrikanern aufkommen, auf dem die hohen Erträge der Kaffee-, Kakao- und Zuckerrohrplantagen in Mittel- und Südamerika und in der Karibik beruhten. Für das europäische Leben à la mode zahlten vor allem sie einen hohen Preis.

Luxus bis ins 20. Jahrhundert

War der Genuss der Schokolade, schon allein wegen der dafür bevorzugten Zeit am Morgen, meist dem Privathaushalt vorbehalten, wurde sie doch auch in Kaffeehäusern angeboten. Auf einem Kupferstich der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden ist eine Preisliste in einem Kaffeehaus um 1770 zu erkennen, wonach ein „Becher Chokolade“ dreimal so teuer war wie eine Schale Tee und doppelt so teuer wie eine Schale Kaffee. Bemerkenswert ist außerdem, dass die Schokolade selbst hier in einer anderen Gefäßform angeboten wurde. Die Einschätzung der Schokolade als ein besonders kostbares Getränk, das zudem der Morgenstunde angehört, hielt sich noch lange. So ließ Thomas Mann in den Buddenbrooks (1901) die dem Vornehmen zugeneigte kleine Antoinette Buddenbrook die Verhältnisse bei den mütterlichen Großeltern genießen: „[…] und es ist nennenswert, wenn zum ersten Frühstück vorn im Terrassenzimmer, während durch die offene Glastür vom Garten die Morgenluft hereinstreicht, statt des Kaffees oder des Tees eine Tasse Schokolade verabreicht wird […].“

Wohl mehr zufällig wird hier mit der Perspektive des verwöhnten Kindes eine Entwicklung angedeutet, welche die Trinkschokolade im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts nehmen sollte. Als „Kakaogetränk“ bezeichnete, bereits stark gesüßte und stark entölte Fertigmischungen ließen aus dem einst so erlesenen Luxusgetränk ein schnell zubereitetes, sogar kalt anzurührendes Kindergetränk werden. Während diese Instantgetränke heute den Markt beherrschen, führt die eigentliche Trinkschokolade ein Nischendasein. Die große Vielfalt der Zubereitung mit Gewürzen, die sie einst auszeichnete, hat sich auf die Tafelschokolade verlagert.

Hinweis

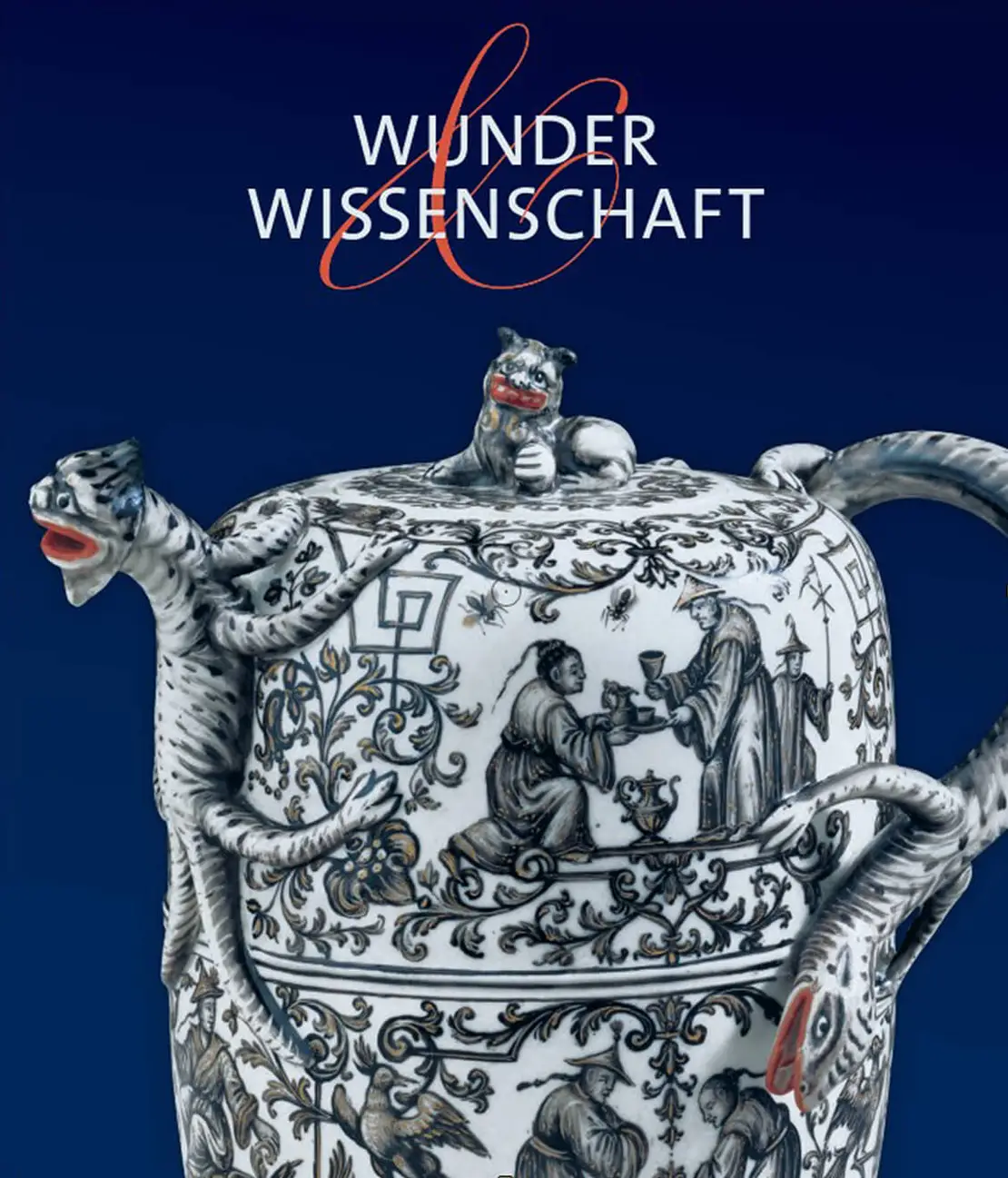

Dieser Text ist ein Auszug aus Margret Ribberts Beitrag „Sauffen wir uns gleich zu Tode, so geschiehts doch nach der Mode“. Der stürmische Einzug von Schokolade, Tee und Kaffee in den europäischen Alltag aus der Publikation Wunder & Wissenschaft. Porzellan und Sammellust im barocken Wien (Hg. Stephan Koja; Sandstein Verlag).

Das Buch begleitet die gleichnamige Ausstellung im Gartenpalais Liechtenstein, die noch bis 30. März 2025 bei kostenlosem Eintritt zu sehen ist.

Literatur

Meredith Chilton und Claudia Lehner-Jobst (Hg.): Fired by Passion. Barockes Wiener Porzellan der Manufaktur Claudius Innocentius du Paquier, 3 Bde., Stuttgart 2009

Sophie und Michael D. Coe: Die wahre Geschichte der Schokolade, Frankfurt am Main 1997

Susanne Drexler: „Chocolade, Thee, Caffé. Eine kurze Kultur- und Genussgeschichte zur Europäisierung der drei exotischen Heissgetränke“, in: „Das schönste Pastell, das man je gesehen hat.“ Das Schokoladenmädchen von Jean-Étienne Liotard (Ausst.-Kat. Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 28. September 2018 – 6. Januar 2019), München 2018

Thomas Langebner: „…die Feder der Mannheit zu spannen.“ Über Chokolade als Aphrodisiakum, in: Geschichte der Pharmazie. Deutsche Apotheker-Zeitung, hg. von Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie e. V., Beilage, 66/4 (2014), S. 61 –70

Wolfgang Schivelbusch: Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft. Eine Geschichte der Genußmittel, München/Wien 1980

Giles Waterfield: „Black Servants“, in: Below Stairs. 400 years of servants’ portraits (Ausst.-Kat. National Portrait Gallery, London, 16. Oktober 2003 – 11. Januar 2004), hg. von Giles Waterfield, Anne French, S. 139 –151

Bettina John-Willeke: „…zur Lüsternheit der Zunge und keineswegs zum nothwenigen Unterhalt des Lebens…“, in: Alexa-Beatrice Christ, Bettina John-Willeke, Frühstück bei Hofe. 100 Jahre fürstliches Porzellan. Die Großherzogliche-Hessische Porzellansammlung Darmstadt 1908–2008, Stuttgart 2008, S. 10 –19

Kommentar schreiben

Kommentar schreiben

Kommentare

Keine Kommentare